교정 논문

교정기관 성폭력 심리치료프로그램

효과성 연구

국문요약

본 연구는 대구지방교정청 소재 P교도소에 수용중인 성폭력 이수명령 대상자 24명 중 12명에 대하여 성폭력사범 심리치료프로그램 기본과정을 시행하고 12명은 무처치 통제집단으로 배정하여 그 효과성을 조사하였다. 이를 위해 법무부에서 2022년 새롭게 개발한 성폭력사범 심리치료 프로그램 효과성 평가집(SOTEST)을 사전과 사후에 실시하여 인지/태도, 자기관리문제, 대인관계, 성적 관심문제 영역에서 개입의 효과가 있는지를 분석하였다. 연구 결과 실험 집단에 있어 심리치료 프로그램 후 유의한 효과가 나타났으며, 무처치 통제집단과 비교도 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 또한, 그 결과를 교차 검증하기 위해 타인 보고식 치료자 평가를 진행했으며 5가지 하위요인에 대한 수형자의 자기보고 평가와 치료자의 타인보고 평가가 일치하는 결과를 보였다. 성폭력사범 대상 심리치료 프로그램 후 강간통념, 변화동기 등에는 변화를 나타냈으나, 대인관계, 자기관리, 성적인 집착 등에는 유의한 차이를 나타내지 않았다. 추후 연구에서 대인관계 등에서 유의한 차이가 나타나지 않은 원인을 탐색하고 성폭력사범대상 중 집중과정과 심화과정에서도 유사한 양상이 발견되는지 확인할 필요가 있다. 또한 연구에 참여한 참여자 표본 수의 한계가 있을 수 있으므로 더 많은 자료를 통해 본 연구의 결과가 유지 또는 개선되는지 여부도 중요하다. 본 연구는 기존의 성폭력관련 척도가 아니라 교정시설에 수용된 성폭력사범을 대상으로 개발 및 타당화된 척도를 통해 그 효과성을 검증하였다. 더불어 치료자의 타인보고 결과의 일치성을 확인하였다는 연구에 의의가 있다. 몇 가지 제한점을 극복하고 프로그램의 질적 향상을 위해 이 도구의 적합성과 프로그램 내용의 구성에 대해서도 건강한 논의가 지속되어야 할 것이다.

※ 주제어 : 수형자, 성폭력, 프로그램 효과, 교정, 범죄, sotest

Ⅰ. 서론

최근 발생하는 여러 강력 범죄 중 사회적 이슈가 되고 국민을 분노하게 하는 범죄유형은 성폭력 범죄일 것이다. 대검찰청(2022)에서 발표한 최근 10년 동안 범죄 발생 및 범죄자 특성 추이를 살펴보면, 강력 범죄 중에서도 살인, 강도, 방화 범죄의 발생비율은 지난 10년 동안 감소 추세를 보이지만 성폭력 범죄의 발생비율은 1.9배나 증가하였다. 국내에서 성범죄는 살인 다음으로 심각하게 여겨지는 범죄이며 피해자는 우울, 불안, 수면장애, 자살 시도와 같은 심리적 어려움을 겪을 뿐 아니라 지역사회 내에 위험을 초래하기 때문에 국가 차원에서 범죄의 발생과 재범을 예방하기 위한 노력이 필요하다(법무부, 2022). 성범죄는 왜곡된 성 통념, 사회·경제적 문제 등의 원인도 있어서 성범죄자 개개인에 대한 처벌강화에 국한하지 않고 치료·교육 정책의 강화와 성범죄예방교육이 효과적으로 시행되어야 한다(조주은, 2012). 또한 지속적인 증가 추세와 재범에 대한 위험성을 고려할 때 성폭력 범죄에 대한 강력한 처벌 정책과 함께 치료적 개입을 통한 교정 교화의 기회를 강화하는 것도 중요하다(윤정숙, 박정일, 여운철, 2011). 성범죄자들은 복역 후 결국 사회로 복귀하게 되며 이들 중 일부는 또다시 범죄를 저지르기 때문에 성범죄자 치료는 재범을 방지하는 데 있다(Brown, 2005). 재범 방지를 위한 성폭력사범 치료프로그램이 성공적으로 운영되는 북미 및 유럽 등의 성범죄자들에 대한 심리치료 프로그램의 초점도 성범죄의 재발 방지에 있다(Hall, 1995; Marshall & Laws, 2003). 따라서 교정기관과 보호관찰소 등에서 실시하고 있는 성범죄자를 대상으로 하는 교정 교화·심리치료 프로그램은 재범 가능성을 줄이는 데 도움이 된다는 측면에서 상당한 의미가 있다(송원영, 2007).

법무부에서는 성폭력 수형자들의 재범 위험성을 평가하고 재범위험 수준과 이수 명령 시간을 고려하여 전국 모든 교정기관에서 기본과정(60시간)을 실시하고, 5개 심리치료과를 포함한 12개 교정기관에서 집중과정(100시간)을, 전국 5개 심리치료센터에서 심화 과정(300시간)을 운영하고 있다. 아동, 장애인을 대상으로 성범죄를 저지른 수형자에 대하여 특별과정(150시간)을 시행하고 있고, 심화 과정 대상자들이 출소 전에 20시간의 유지 과정을 이수하도록 하고 있으며, 성폭력 수형자들의 재범위험 수준에 따른 맞춤형 프로그램은 출소 후 재범 예방과 건강한 사회복귀를 지원하는 데 중점을 두고 있다(법무부, 2022). 성폭력사범 치료는 2003년 성폭력 가해 청소년을 대상으로 진행한 치료프로그램을 시작으로 2011년 서울남부교도소에 심리치료센터를 개소한 이후 성폭력사범에 대한 재범 방지를 위한 치료프로그램이 본격적으로 시작되었다. 청소년 성폭력사범에 대한 심리치료의 효과는 재범 연구를 통해 일부 확인된 바 있고(송원영, 노일석, 신의진, 2013), 성인 성폭력사범에 관한 연구도 시작되기는 하였으나(윤정숙, 2019), 아직은 기초적인 분석 수준이다. 특히 최근 특정 성폭력사범의 출소 과정이 사회적으로 주목되며 성폭력사범에 대한 심리치료의 유용성에 국민적 관심이 집중되고 있다(법무부, 2022). 하지만 교정기관 내에서 단계별 교육프로그램 시행의 기간이 짧고 내부 전문가와 외부 자원의 부족으로 이수 명령 집행이라는 기본적인 업무수행에 치중하다 보니 과정별 프로그램 효과를 분석하는 연구는 부족할 수밖에 없었다. 그리고 해당 연구들도 교정기관 수형자는 가장 취약한 연구 대상으로 연구 참여와 진행 절차에서 세심하게 보호받아야 함에도 생명윤리위원회(IRB) 승인 없이 진행되어 연구의 양이나 질적인 면에서 아쉬움이 많았다.

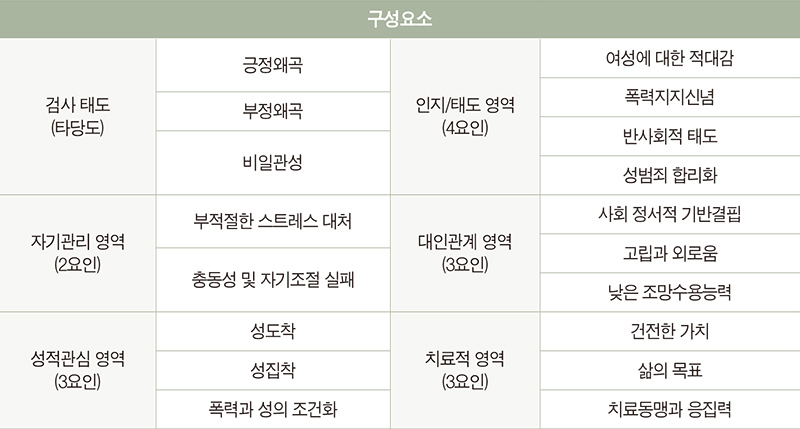

본 연구에서는 이수 명령 시간이 40시간 이하이면서 재범 위험성 평가에서 재범위험이 낮은 성폭력사범을 대상으로 심리치료프로그램 기본과정을 시행하고, 법무부에서 2022년 새롭게 개발한 성폭력사범 심리치료 프로그램 평가척도(SOTEST)를 사용하여 1) 인지/태도 영역(여성 적대적인 태도, 폭력을 지지하는 신념, 반사회적 태도, 합리화), 2) 자기관리 문제(부적절한 스트레스 대처, 충동성 및 자기 조절 실패), 3) 대인관계 영역(사회 정서적 기반 결핍, 고립과 외로움, 낮은 조망 수용 능력), 4) 성적 관심의 문제(일탈된 성적 관심, 성적 집착, 폭력과 성의 조건화), 5) 성범죄 심리치료 요인(건전한 가치, 삶의 목표, 치료동맹)과 어떠한 변화를 보이는지 검증하고자 한다. 또한 연구 결과에 영향을 미치는 범죄 횟수, Correctional Recidivism Prediction Index(REPI)등급, 경비처우급, 자극추구성향등 개인적 특성이 미치는 영향을 탐색하였다. 치료프로그램과 검사 신뢰도와 타당도의 객관성을 높이기 위한 자기 보고식 평가와 치료자 평가를 교차검증하여 평가 결과를 보완하고 효과성을 담보할 수 있는 방법을 찾고자 한다. 또한 성폭력사범 기본교육 프로그램에서 얻은 경험적 데이터를 통해 심리적 개입이 재범방지에 기여하는 효과성을 확인하고 보완점을 찾아 추후 프로그램 개선에 반영하고자 한다.

본 연구에서는 아래와 같이 연구 문제를 설정하였다.

첫째, 성폭력사범 대상 심리치료 프로그램 기본과정 참여자의 치료 효과척도(SOTEST)

점수에 유의한 변화와 사전·사후 점수의 변화에 관련된 변인은 무엇인가?

둘째, 실험집단과 무처치통제집단의 차이가 있는가?

셋째, 성폭력사범의 자기보고식 평가와 치료자의 관찰자 평가의 결과의 차이가 있는가?

II. 이론적 배경

1. 성폭력사범의 특징

1) 인지 및 태도 영역

국내 성폭력 범죄는 살인 다음으로 심각한 고위험군 범죄다(박성훈, 김영규, 김한균, 박철현, 2014). 이런 성폭력 사범들은 다양한 문제적 특징을 가지고 있으면서 동시에 치료해야 하는 요인이기도 하다. 이런 성폭력사범의 특징들을 살펴본다면 먼저, 인지 및 태도 영역을 들 수 있다. 이 영역은 여성에 대한 적대감, 폭력을 지지하는 신념, 반사회적 태도, 성범죄에 대한 합리화 등 4가지 요인으로 분류되면서 성범죄자 치료에서 핵심적인 요소로 볼 수 있다(Ward et al. 2006). 더불어 성범죄자의 재범 위험성을 예측하는 강력한 요인이다(Helmus, Hanson, Babchishin, & Mann 2013; Hanson, Mann & Thornton, 2010). 첫 번째 여성 대한 적대감은 성범죄자의 경우 여성을 지배하고 해롭게 하려는 욕망과 함께 증오와 적대적인 태도를 포함하는 왜곡된 신념이 강하다(Marolla & Scully, 1986). 이 왜곡된 신념은 자신보다 상대적으로 약한 여성을 보면서 비정상적인 방법으로 성을 통해 지배하려 하고 적대적인 태도로 이어지는 것이다. 두 번째로 폭력을 지지하는 신념은 성폭력사범이 여성이나 아동을 공격 대상으로 한다. 여성에 대한 성폭력은 ‘여성들은 성폭행을 당하면서 쾌감을 느낀다.’와 같은 인지적 오류를 통해 성범죄에 대한 책임을 회피하려는 경향이 크다(Holmes & Holmes, 2002). 아동에 대한 성폭력은 아동에 대한 신체적 접촉이나 성적 관계를 거부하지 않은 아이는 성관계를 원한다고 생각하는 인지적 오류를 가지고 있다(Abel & Becker, 1984). 이처럼 힘이 약한 사람에게 폭력성과 공격성을 지지하는 성폭력사범의 왜곡된 신념이다(Burt, 1983). 세 번째 반사회적 태도 요인으로 북미의 경우 성폭력으로 기소된 남성의 29%가 반사회성과 충동성, 책임감 부족 등을 특성으로 하는 성격적 기질에 반사회성 성격장애를 보고하고 있다(Abel, Huffman, Warberg, & Holland, 1998). 이는 반사회적 행동이 성폭력의 위험 요인으로 볼 수 있다는 것이다. 네 번째 합리화 요인은 성범죄에 대한 책임을 회피하는 성폭력사범의 특징을 말한다(Marolla & Scully, 1986). 성폭력사범은 자기 행동을 합리화하기 위해 피해자를 비난하거나 피해자의 고통을 최소화하는 등의 방어적인 태도를 보인다(Marshall, Serran, & O'Brien, 2009). 이는 성폭력사범이 아동과 여성을 성적 대상화로 여기는 것이 남성의 당연한 특권이라 생각 하는 왜곡된 신념으로 자리 잡고 있기 때문이다(법무부, 2022). 이처럼 인지 및 태도 영역은 성폭력사범의 특징이면서 치료적 효과를 확인하기 위한 중요한 핵심 영역 중 하나로 볼 수 있다.

2) 자기관리 문제영역

Thornton(2002)은 자기관리의 문제는 충동적인 성향으로 인해 계획 능력, 문제해결 및 조절 능력에 부적응적인 영향을 미친다고 하였다. 따라서 충동적 자기 조절의 문제는 성범죄를 발생시키는 위험 요인으로 볼 수 있다(강춘희, 권재환, 2021). 성폭력사범의 특징 중 자기관리 문제영역은 부적절한 스트레스 대처와 충동성 및 자기 조절 실패 요인으로 나누어 볼 수 있다. 먼저 부적절한 스트레스 대처는 성폭력사범들의 일상에서 어려움, 부정적인 정서, 대인관계에서의 마찰과 갈등 같은 스트레스 상황을 효율성이 떨어지는 대처전략 사용이 높다는 것이다(Kear-Colwell & Sawle, 2001, Neidigh & Tomiko, 1991). Whitaker et al., (2008)은 아동 성폭력사범은 일상의 삶에서 우울과 불안 같은 부정적 정서가 일반인과 비교하면 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 성폭력사범의 부정적 감정의 어려움을 성적인 쾌락을 통해 고통을 해결하거나 완화하려는 행위로 일탈 된 성적 공상을 하게 된다(Leitenberg & Henning, 1995). 또한 대인관계에서의 마찰과 갈등으로 스트레스를 경험하였을 때도 일탈 된 성적 공상과 자위행위가 증가하는 것으로 나타났다(DiGiorgio-Miller, 2007). 이러한 부정적 일상과 감정, 대인관계의 대처 능력에서 오는 스트레스 상황을 미숙하게 해결하는 방법은 자기관리 문제 조절 부족으로 연관되어 있다. 다음은 충동성으로 인한 자기 조절 실패로 성폭력사범의 충동적 성격 특성은 다양한 연구를 통해 확인되었다(Shealt et al, 1991; Kalichman, 1992). 국내에서도 다면적 인성 검사(MMPI)를 통해 성폭력사범의 다양한 심리적 특성 중 충동성이 두드러지는 것으로 보고되었다(정지숙, 조성희, 최지명, 2009). 또한 충동성이 높은 성폭력사범의 경우 그렇지 않은 성폭력사범에 비해 두 배 이상의 높은 재범률이 확인되었다(Prentky, Knight, Lee & Cerce, 1995). 이렇게 부적절한 스트레스 대처와 충동성 및 자기 조절 실패의 요인은 성폭력사범의 중요한 치료적 영역으로 볼 수 있다.

3) 대인관계 영역

성폭력사범의 또 다른 특징 중 일반적으로 대인관계에서 오는 친밀감의 결핍으로 외로움을 크게 느끼며, 사회적 지지 자원 또한 불충분해 소외감으로 이어진다(Cortoni, Heil, & Marshall, 1996). 초기의 성폭력사범 치료프로그램은 일반적인 사회 기술이 부족하다는 전제로 이뤄졌다(Becker & Murphy, 1998). 하지만 최근 성폭력사범 연구를 보면 성범죄자는 친밀감, 애착 관계에 있어서 자아존중감, 자신감, 외로움 등 보다 구체적인 영역에서 기술 부족이 나타나고 있다(Yates, 2003). 성폭력사범의 대인관계 특징을 살펴보면, 사회 정서적 기반 결핍을 들 수 있는데 성폭력사범은 양육 발달 초기의 관계적 경험이 성범죄와 관련이 있다고 주장하였다(Marshall, 2005). 생애 초기의 불안정한 애착 경험은 대인관계에서 친밀감을 형성하는데 어려움을 야기하고 사회 기술 습득을 방해하여 비슷한 연령대 사람들과 관계 형성 및 유지가 어렵다는 것이다. 이는 사회적 정서적 결핍이 증가하고 이러한 문제는 일탈적 성적 행동으로 해결하려는 동기를 강화하게 된다(Ward, Hudson, Marshall, & Siegert, 1995). 다음은 고립과 외로움의 문제로 성범죄자의 재범 위험성 예측을 위한 메타분석 결과에 따르면 결혼하지 않은 성폭력사범이 다른 범죄유형 범죄자보다 재범 위험성이 높은 것으로 나타났다(Hanson & Bussière, 1996). 이 결과는 친밀한 대상이 없다는 것은 친밀감을 충족과 소외감 및 외로움을 해소하기 위해 결국 성범죄에 취약한 상태가 될 수 있음을 시사한다. 또 다른 특징은 낮은 조망 수용 능력이다. 조망 수용 능력은 의사소통, 자기주장, 타인과의 관계에서 심리적 상태 인식과 표현 등 사회생활을 하기 위한 기술 능력과 밀접한 관련이 있다(Fernandez et al., 1999). 이러한 낮은 조망 수용 능력이 사회 기술 능력의 부재로 이어져 성범죄를 일으키는 위험 요인으로 볼 수 있다. 나아가 사회 기술 능력의 부족은 성범죄의 재범 위험성 예측에 직·간접적인 요소이다. (DiTommaso et al., 2003; Segrin and Taylor, 2007). 따라서 치료적 개입에 있어 대인관계 영역의 개선은 매우 필요하다.

4) 성적 관심의 문제영역과 자극 추구 성향

일탈 된 성적 행동은 비정상적인 성적 관심으로 드러나며, 성적 관심에 대한 연구는 사회적으로 벗어난 성적인 선호가 잘못된 성행동을 유발하게 된다고 설명한다(Lalumiere & Quinsey, 1994; McGuire, Carlisle, Young, 1965). 따라서 성폭력사범의 문제가 되는 성적 관심은 비정상적인 성적 관심의 강도와 방향을 뜻한다(Harkins, & Beech, 2007). 더불어 성범죄의 재범을 가장 강력하게 예측하는 동적 요인으로 성적 일탈이 확인되었다(Hanson & Morton-Bourgon, 2004). 성적 관심 문제는 성도착, 성적 집착, 폭력과 성의 조건화로 나누어 설명할 수 있다. 성도착은 일탈 된 성적 관심으로 다시 표현할 수 있는데 성폭력 범죄 전문가인 마셜(W. L. Marshall, 2005)이 성폭력사범의 성적 일탈행동이 근본적으로 변화되지 않는다면 범죄예방에 효과가 없으며, 그들의 성적 일탈행동을 친사회적인 방법으로 개선하기 위한 치료프로그램의 방향을 제시하였다. 즉, 재범 위험성이 높은 성폭력사범을 예방하기 위해서는 강한 형사처벌이 아닌 심리 치료적 개입을 통해 근본적이고 올바른 성에 대한 변화가 필요하다는 것이다(최광성, 변상해, 2020). 다음으로 성적 집착은 개인의 심리적, 생리적 기능을 지배하는 성에 대한 강한 관심으로 설명한다(Thornton, 2016). 성관계는 사랑하는 관계를 표현하는 것이라기보다 성적 욕구를 시급하게 해소하려는 시도로 성의 대한 생각을 지속해서 하게 된다. 성적으로 과도하게 집착하는 남성들은 많은 양의 성관계도 충분하지 않다고 느껴 성적 욕구를 해소하기 위해 광범위하게 비정상적 성적 행동을 시도하게 된다. 또 다른 특징으로 폭력과 성의 조건화로 폭력성과 연합된 비정상적 성적 행동을 뜻한다(송원영 등 2021). 가학적·변태적 성폭력사범들은 폭력적인 음란물을 통해 성적 학대 환상을 가지며 자위행위를 통해 패턴을 강화하게 되며 결과적으로 폭력을 동반한 가학적 환상으로 성적쾌감을 일으키게 된다(Stefanska, Higgs, Carter & Beech, 2017). 이처럼 비정상적 성적 관심을 가지는 성폭력 사범들은 높은 자극추구성향과도 깊은 관련이 있다. Zuckerma(1971)은 자극추구성향은 ‘법적, 사회적, 신체적, 경제적 위험을 감수하면서 다양하고 신기하면서 복잡하고 강한 감각이나 경험을 추구하려는 욕구‘라고 정의하였다. 성폭력사범의 정서 자극 인식 실험연구에서 여성 성인 자극 사진과 여성 아동 자극 사진에 반응이 길게 나타나는 결과를 보여주었다. 특히, 아동 성폭력사범의 경우 성적 대상이 소아기호자들과 마찰도착자는 성인 여성 성범죄자보다 자극추구성향이 높게 나왔다(이선영, 2012). 이는 성폭력사범들의 성적 대상이 다양할수록 자극추구 속성이 높다는 것이다(Ael & Wiegel, 2009). 이와 같은 자극추구 성향이 높은 성범죄자는 비정상적인 성적 관심 문제로 일탈 된 성적 인식 및 집착과 함께 폭력을 동반한 성행동으로 이어져 반드시 개선을 위해 치료적 개입이 되어야 한다.

2. 치료적 요인

1) 개입 방법

1950년대 이전 비구조화된 정신분석적 접근을 시작으로, 1970년대까지 일탈적인 성 행동수정 중심의 혐오치료를 사용했던 행동주의적 접근을 거쳤다(이영아, 정보라, 2017) 이후 사회 기술 능력 및 대인관계 증진, 공감 능력향상, 인지적 오류수정, 자기 조절(Self-Regulation) 능력향상 등을 강조한 인지행동치료(Cognitive Behavioral Theraphy, CBT) 모델로 변화해 왔다(Hudson, 2005). 2005년 이후에는 성폭력사범이 가지는 문제를 바탕으로, 친사회적인 방법으로 그들의 욕구를 충족시킬 수 있는 능력을 교육하는 새로운 방향이 제시되었다(이영아, 정보라, 2017). 즉, 성범죄자에 대한 치료는 대상자의 강점 개발 및 재발 방지(ReLapse Prevention) 모델, 위험성·욕구·반응성(Risk Need Responsivity, RNR)모델, 반구조화된 좋은 삶(good lives) 모델 등 긍정심리학적 접근 중심으로 발전하여 왔다(Andrew & Bonta, 1998, Ward & Stewart, 2003, Marshall et al., 2005). 이처럼 심리치료 발전 역사 속에 반영된 심리치료 개입의 중요한 요인으로 건전한 가치, 삶의 목표, 치료동맹과 응집력을 포함할 수 있다. 먼저 건전한 가치 요인은 높이기 위해 성폭력사범은 ‘좋은 삶’에 초점을 맞추고 건강한 삶의 가치를 추구한다면 동기 강화를 높이고 긍정적 치료적 반응성을 높일 수 있는 요인이면서 재범 예방에 도움이 된다고 강조한다(Ward & Mann, 2004). 나아가 성폭력사범에 대한 심리치료의 최종목표는 재범을 예방하는 것이지만 이를 위해서는 사회에 복귀하여 안정된 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 것이 무엇보다 필요하다(Wilson & Yates, 2009). 이런 삶의 목표로 나아가기 위해서는 치료적 개입을 통해 성폭력사범의 건강한 변화를 유도해야 한다. 그래서 치료적 효과를 높이기 위해 치료동맹과 응집력이 필요한데 치료프로그램의 집단지도자와 집단원 간의 치료의 효과를 극대화하는 매우 핵심적인 요인이다(법무부, 2022). 집단심리치료를 경험한 많은 내담자들은 치료적 기법보다 치료자와의 라포 형성 과정에서 경험되는 긍정적인 힘이 더 중요하다는 것이다(Drapeau, 2005). 나아가 성폭력사범으로 구성된 치료 집단 프로그램에서도 집단의 긍정적인 분위기가 치료적 변화에 큰 영향을 미친다. 이는 집단원 간 높은 응집력이 확인할 수 있고, 집단원들이 미래에 대한 희망 가질 수 있도록 서로 도울 수 있는 관계가 형성되기 때문이다(Beech & Fordham, 1997). 이렇게 성폭력사범의 특징을 고려하여 치료적 방안으로 프로그램이 일방적 소통으로 이루어지는 교육 방식이 아니라 치료적 동맹과 응집력을 형성하면서 건전한 가치 정립과 안정적인 삶의 목표를 스스로 설정하는 힘을 길러 줄 때 강력한 치료적 효과를 기대할 수 있다.

III. 연구 방법

1. 연구 대상

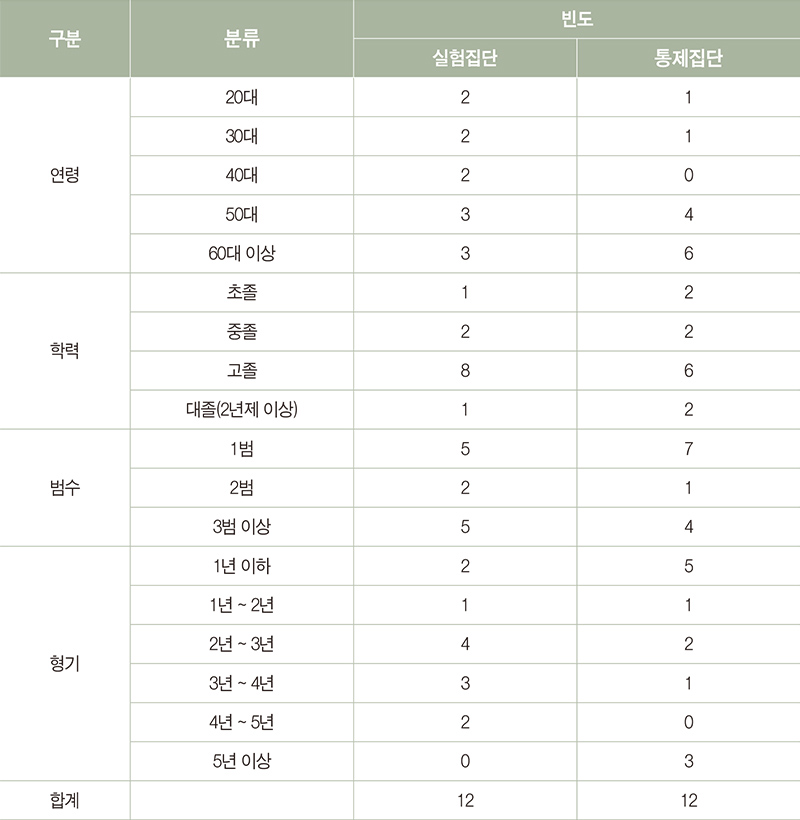

현재 교정시설 내에서 운영하는 성폭력사범 대상 심리치료 프로그램 중 기본과정은 전체 인원의 80% 이상을 차지할 정도로 대표적인 프로그램이다. 이에 본 연구는 성폭력사범 중 법원의 판결로 40시간 이하의 이수 명령을 부과받은 기본과정 대상자를 참여자로 정하였다. 신체·정신적 장애가 없고 이전에 성폭력사범 대상 심리치료 프로그램에 참여한 적이 없는 대상자로 정하였으며 연구 대상의 인구통계학적 특성은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 연구대상의 인구통계학적 특성(N=24)

2. 측정용 도구

1) 성폭력사범 치료 효과 척도(SOTEST)

성폭력사범 심리치료 프로그램 효과성 평가를 위해 법무부 교정본부에서 개발한 척도로 검사태도 요인, 재범유발요인, 치료적 요인의 세 가지 요인으로 구성되어 있다. 수형자용 자기보고(Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit-Self: SOTEST-S)의 전체 문항은 143개이며 치료자용(Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit-Therapist: SOTEST-T)은 선별검사 17문항, 확장검사 74문항으로 구성되어 있다. 본 연구에서 산출된 척도의 내적합치도 계수(Cronbach’s α)는 .91로 나타났다.

치료자는 연구 대상자 선정 후 치료 프로그램 시작 전 사전검사를 실시하였으며 프로그램 종료 후 사후 검사를 실시하였다. 전반적인 분석에서는 검사태도 요인을 제외한 나머지 5개 하위영역을 사용하였다.

<표 2> 성폭력사범 치료효과 척도집(SOTEST) 구성요소

2) 자극추구성향척도

자극추구성향을 측정하기 위하여 Arnett(1994)가 개발한 감각추구성향척도(Arnett inventory of sensation seeking: AISS)를 사용하였다. 해당 척도는 개인이 이전에 경험해 보지 못한 자극이나 강도가 높은 자극을 개인이 얼마나 추구하는 지의 정도를 측정할 수 있는 척도로, 개인의 성격 특성 중 하나라고 할 수 있는 외부 자극에 대한 추구의 정도를 측정한다. 본 척도는 총20개의 문항들로 구성되어 있으며, 연구 참가자는 4점의 Likert척도를 통해서 응답한다(1점:전혀아니다, 4점:매우그렇다). Arnett(1994)의 연구에서 보고된 본 척도의 내적합치도 계수(Cronbach’s α)는 .70이었으며, 본 연구에서의 신뢰도는 .72로 나타났다.

3. 자료분석

본 연구에서는 전체 빈도분석을 비롯한 전반적인 효과성 분석을 위해 통계 프로그램 SPSS 25.0을 활용하였다. 먼저 사용한 측정 도구의 신뢰도 검증을 위해 문항 간 내적 합치도(Cronbach’s α)를 산출하였으며 실험집단과 비교집단의 인구통계학적 특성에 대한 동질성 검증은 카이제곱 검증을 실시하고, 사전검사에 대한 동질성 검증은 독립표본 t-검증을 이용해 분석하였다. 실험집단과 통제집단의 사전사후 평가의 차이를 측정하기 위해 반복측정분산분석과 대응표본 t-검증을 실시했다. 또한 측정된 변수 간의 상관관계를 알아보기 위해 상관분석(Pearson’s correlation analysis)을 진행하여 적률상관계수를 측정하였고, 각 변수가 프로그램 효과성에 끼치는 영향을 확인하기 위해 중다회귀분석(Multiple linear regression analysis)을 실시하였다.

4. 연구절차

본 연구의 대상, 절차 및 평가도구 등은 대상자 연구동의 설명 이전에 경기대학교 기관 생명 연구윤리위원회(IRB)의 심의를 거쳐 승인을 받았다(KGU-20230404-HR-102-04). 이후 참가자 구성을 위해 교정시설에 수용중인 성폭력사범 중 기본과정 대상자이면서 신체/정신적 장애가 없는 형기종료일 6개월 이내 수형자 중 선정하였다. 모집을 위해 선정 대상자들에게 성폭력재범방지 프로그램에 대해 오리엔테이션과 면담을 실시하였으며 참여를 희망하는 사람이 알 수 있도록 공개적인 장소에 공고문을 부착하여 안내하였다. 예비 대상자에게는 진행될 연구의 목적, 장소(교정기관내 집단심리치료 프로그램실), 예상되는 어려움 등에 대해 설명하고, 그들 중에 참여동기가 높고 연구진행에 적극적인 24명을 선발하였다. 대상자들이 본연구에 참여하지 않을 시에 받게 되는 불이익은 전혀 없음을 구두로 안내하고 서면동의 과정에도 문구를 첨가하여 확인토록 하였다. 이와 같은 절차를 거쳐 선발된 24명 중 형기종료일이 가까운 순서대로 우선 실험집단으로 배정하고 그 외의 참가자들은 통제집단에 배정하여 <표 3>과 같이 프로그램과 검사를 진행했다. 치료자(타인보고식) 검사를 위해서는 사전 면담을 진행한 후 프로그램 초기에 치료자 평가를 진행하고, 프로그램이 종료된 이후 사후면담과 함께 사후검사를 병행하였다.

<표 3> 실험집단, 통제집단의 사전·사후 검사

†X : 성폭력 심리치료 프로그램 실시

†† O1 : 실험집단 사전검사, O2 실험집단 사후검사, O3 : 통제집단 사전검사, O4 통제집단 사후검사

무처치 통제집단은 사전과 사후 검사만 진행하고 별도의 프로그램 진행은 없었으며 연구기간이 종료한 이후에 실험집단과 동일하게 기본과정을 받도록 조치하였다. 실험집단의 심리치료 프로그램은 교정시설 심리치료팀에 소속되어 있으며 상담 전공자로 관련자격을 보유한 자가 진행하였다. 진행은 교정본부에서 발간한 성폭력사범 심리치료 프로그램 기본과정 매뉴얼에 따라 구조화된 집단상담의 방식으로 진행하였다.

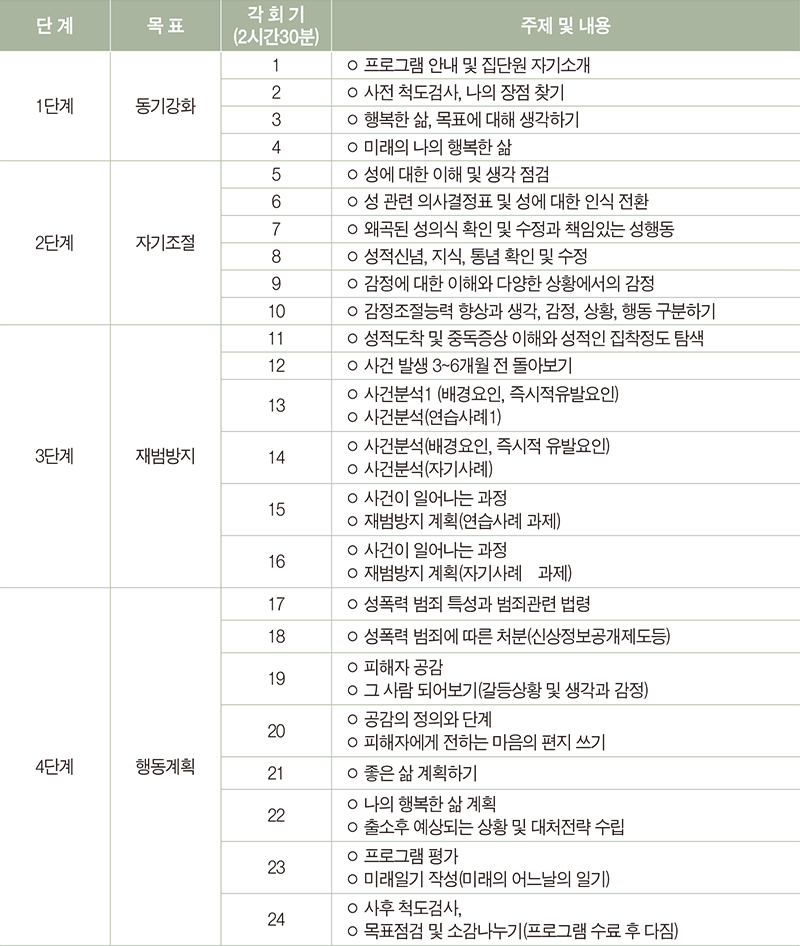

본 연구에서 실시한 성폭력사범 기본과정의 단계별 심리치료목표와 회기별 주요 내용은 <표4>와 같다. 본 프로그램은 크게 4단계로 구성되어 있다. 1단계에서는 프로그램 목적 이해, 신뢰감 형성과 동기강화, 그리고 자기와 타인이해 증진을 위한 내용이다. 2단계는 긍정정서의 고양, 성폭력 가해자들의 주요 심리적 특성인 충동성과 분노조절에 중점을 둔 자기조절능력 향상, 그리고 의사소통능력과 친밀한 대인관계 형성 내용이다. 3단계는 성폭력 가해자들의 강간통념 변화에 초점을 둔 재범방지 관련 내용이다. 마지막 4단계에서는 성관련 법률의 이해 및 변화된 자기 모습에 대한 인식, 미래 계획 수립 등으로 구성되어 있다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1단계는 기본과정 프로그램의 집단치료 방향이 설정된다. 이 단계는 프로그램 참여자들에게 프로그램에 대한 진정성 있는 참여와 변화에 대한 동기를 부여하는 단계이다. 먼저 기본과정 프로그램을 실시하는 목적과 집단의 성격을 설명한다. 다음으로 프로그램 참여자들의 개인적 목표 설정, 집단 참여자들과 프로그램 진행자 간의 신뢰관계 형성, 변화를 위한 두려움 다루기, 자신의 인생 돌아보기와 미래의 목표 등을 주제로 하여 진행한다.

2단계는 프로그램 대상자들에게 성에 대한 생각을 점검하고 평가하며, 충동성 및 분노표현에 있어서 자기조절훈련, 의사소통 기술 향상 및 대인관계 형성과 관련된 내용으로 집단상담과 교육이 진행된다. 자기 삶의 무계획적 생활습관, 조절이 되지 않거나 조절하는 방법에 대해 잘 모르는 충동적인 성향에 대해 살펴보고 주의조절을 통해 충동적인 행동에 대한 자기 인식을 하게 되므로 조절능력을 키우게 된다. 분노조절과 관련하여 자신의 감정·생각·행동을 알아채고 비합리적 신념을 찾아 논박하는 훈련과정을 통해 불편했던 감정을 인식하고 생각과 신념이 바꿔지면 감정과 행동도 달라지는 경험을 하게 한다. 또한 피해자의 상처에 대한 고통을 이해하고 그 고통에 대해 공감할 때 비로소 상처에 대한 자기책임도 인식하게 되고 충동성과 분노 감정도 가라앉게 된다. 아울러 계속되는 수용 생활 속에서 올라오는 분노 감정을 덜 위험한 방식으로 처리하는 과정을 집단원들과 함께 훈련하면서 본인의 불편한 감정도 안정적으로 바뀌는 경험을 하도록 지원한다.

3단계는 자신의 성적 집착과 성적 문제행동의 원인을 탐색하고 알아차리도록 돕는 과정이다. 프로그램 참여자들에게 성폭력을 유발하게 했던 잘못된 성 인식의 긍정적인 변화를 유도하며 자신을 성찰할 수 있도록 지원한다. 성폭력사건에 관여된 배경요인과 유발요인을 자세히 분석하여 범죄 경로를 탐색하고 집단원들과 함께 범죄 원인을 찾아보는 작업이 진행된다. 공개가 쉽지 않은 자신의 사건을 발표하면서 스스로의 문제점과 대안행동 들을 자연스럽게 찾아보게 된다. 이 단계에서는 대체로 성폭력의 원인과 책임 또한 자신에게 있음을 인정하며 성범죄 발생 경로를 심도 깊게 탐색하며 원인을 분석하고 대책도 찾아보는 과정이다.

4단계는 성관련 법률의 이해 및 변화된 자기 모습을 인식하고 성폭력 가해 행동의 책임을 실천하기 위하여 새로운 삶을 계획하는 단계이다. 성폭력과 관련된 새로 바뀐 법률에 대한 이해, 재범하지 않기 위해 구체적인 생활 계획 세우기 등 출소 후의 삶에 대해 고민하고 계획을 세워보는 단계이다. 또한 프로그램 종결을 앞두고 그동안의 교육과정을 돌아보며 소감을 나누고 사후 검사를 실시하면서 기본과정 프로그램을 종료한다.

<표 4> 성폭력사범 심리치료 프로그램 내용

※ 주 5회 : 일 2회기씩 12일 진행(총 60시간)

Ⅳ. 연구결과

1. 인구통계학적 특성

실험집단과 통제집단의 인구통계학적 특성이 동질하게 구성되었는지 확인하기 위해 나이에 대해서는 독립표본 t-검증, 범수, 형기에 대해서는 카이스퀘어 검증을 실시하였다. 그 결과, 나이(t=-2.006, p=.057), 범수(χ²=.778, p=.678), 형기수(χ²=7.952, p=.159)의 평균점수가 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않아 두 집단간 동질성이 확보된 것을 확인할 수 있었다.

<표 5> 집단 별 나이, 범수, 형기 빈도 및 차이 검증(N=24)

2. 실험집단과 통제집단 간 사전 동질성 검증

성폭력사범의 심리치료 프로그램 실시 전 실험집단과 통제집단의 SOTEST(성폭력사범 치료효과 척도집) 점수의 동질성을 검증하기 위해 점수의 평균 차이를 독립표본 t - 검증을 통해 분석하였다. 분석 결과 실험집단의 SOTEST 평균은 35.25이고, 통제집단의 평균은 32.25로 평균점수는 3.0의 차이가 있지만 집단 간에 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았으며(t (24) = .508, p = .617), 이 결과를 통해 사전 집단간 동질성은 확보되었다고 판단할 수 있었다.

<표 6> 실험집단과 통제집단 간 SOTEST 총점 사전 동질성 검사 결과(N=24)

† SOTEST : Sexual Offender Treatment Effect Scale Toolkit

3. 프로그램 효과성 평가

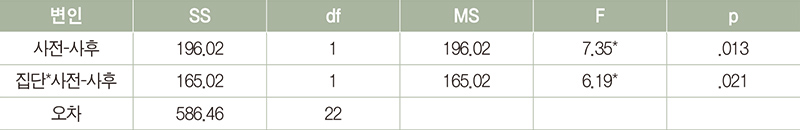

실험집단과 통제집단의 프로그램 효과성을 평가하기 위해 SOTEST전체 점수에 대한 반복측정분산분석(repeated measures ANOVA)을 실시하였으며 그 결과는 <표 7>에 제시하였다. 실험집단의 사후 점수는(M = 27.50, SD=7.75) 통제집단의 사후 점수(M = 31.90, SD = 17.14) 보다 낮았으며, 실험집단과 무처치통제집단의 차이에 따른 프로그램 종료후 SOTEST 전체 점수의 차이에 대한 주효과는 통계적으로 유의하였고[F(1, 22) = 7.35, p = .013], 집단 구분에 따른 사후 SOTEST 점수 변화의 상호작용 효과 또한 유의하게 나타났다[F(1, 22) = 6.19, p = .021]. 반복측정분산분석 결과를 통해 성폭력사범 심리치료 프로그램이 SOTEST 점수 변화에 긍정적인 영향을 끼치는 것을 알 수 있었다.

<표 7> 실험집단과 통제집단 사전-사후 반복측정분산분석 결과(N=24)

* p<.05

성폭력사범의 심리치료 프로그램 기본과정의 효과성 평가의 세부적인 내용을 판단하기 위해 SOTEST의 하위요인간 대응표본 t-검증을 통해 평균차이를 분석하였으며 그 결과는 <표 8>에 제시하였다. SOTEST의 하위요인 중 인지태도(t=3.218, p<.01)와 치료적요인(t=-3.859, p<.01)은 통계적으로 유의한 결과를 보였으나, 자기관리(t=1.494, p>.05), 대인관계(t=-1.291, p>.05), 성적관심(t=1.609, p>.05)은 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다.

<표 8> 실험집단 사전-사후 차이검증 결과(N=12)

** p<.01

4. 프로그램 효과성에 영향을 끼치는 변인 탐색

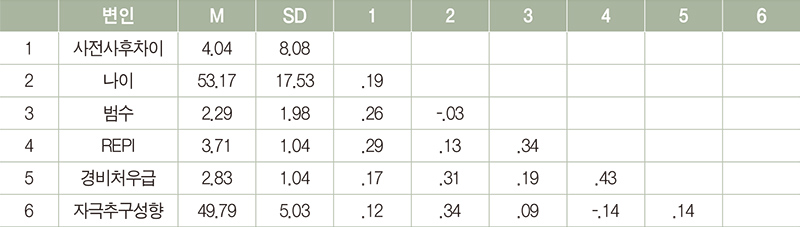

참가자들의 인구통계학적 변인과 측정변인 간의 상관관계를 먼저 분석하였다. 주요변인은 사전사후 점수차이, 나이, 범수, REPI(재범위험성), 교정시설내 처우구분 등급인 경비처우급, 자극추구성향정도이었다. 그 분석결과는 <표 9>에서 제시한 바와 같이 변인간 상관은 유의하지 않은 것으로 나타났다.

<표 9> 주요변인의 기술통계 및 상관계수(N=24)

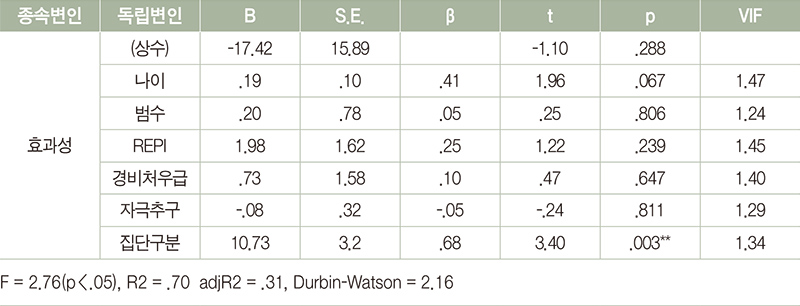

다음으로 여러변인들이 효과성에 미치는 영향을 구체적으로 탐색하기 위해 중다회귀분석(Multiple Linear regression Analysis)을 실시하였다. 사전사후차이를 종속변인으로 설정하고 나이, 범수, REPI, 경비처우급, 자극추구정도, 집단구분을 독립변인으로 설정하고 분석을 진행하였다. 결과는 <표 10>에 제시하였다. 회귀모형은 통계적으로 유의하게 나타났으며(F = 3.40, p < .05, adjR2=.31), 집단구분(β=.68, p < .01)이 유일하게 프로그램 효과성에 유의한 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 즉, 프로그램의 효과성에 관여할 수 있을 것으로 예상되었던 변인들 중 직접적인 영향을 미치는 것은 집단구분인 것으로 평가 되었다.

<표 10> 측정 변인들이 프로그램 효과성에 미치는 영향(N=24)

5. 치료자 및 대상자 평가 차이분석

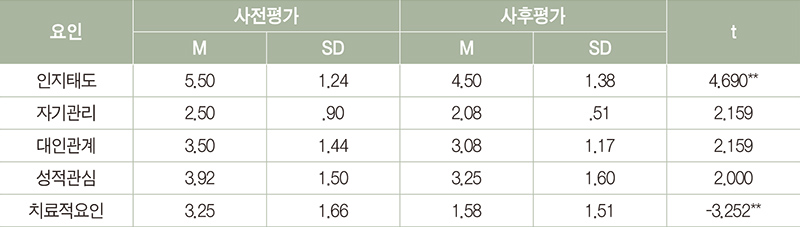

SOTEST는 수형자용 검사(자기보고식)와 치료자용(타인보고식)으로 구성되어 있다. 성폭력 심리치료 기본과정에 참여한 수형자의 자기보고식 검사 결과와 치료자의 타인보고의 결과가 일치하는지 여부를 탐색하기 위해 1차로 치료자의 사전사후 평가자료에 대한 대응표본 t - 검증을 실시하였으며 그 결과는 <표 11>에 제시하였다. 치료자가 평가한 SOTEST-T의 전체 사후 점수는(M = 16.00, SD=5.15)는 사전 점수(M = 20.75, SD = 6.17) 보다 낮았으며, 유의수준 p = .01 에서 유의한 통계적 차이를 나타냈다. 치료자는 전반적으로 성폭력 심리치료 프로그램 기본과정에 참여한 결과에 대해 긍정적으로 평가하였다. 추가로 하위 요인에 대해서도 세부적으로 살펴보면 ‘인지태도’요인(M = 4.50, SD = 1.38)과 ‘치료적요인(M = 1.58, SD = 1.51)’의 사후 점수는 사전 점수보다 낮았으며, 유의수준 p=.01 에서 유의한 통계적 차이를 나타냈다. 반면, ‘자기관리’요인(M = 2.08, SD = .51)과 ‘대인관계’요인(M = 3.08, SD = 1.17)’, ‘성적관심’요인(M = 3.25, SD = 1.60)의 사후 점수는 사전 점수보다 낮아지는 경향을 보였으나 t 점수가 2점대 초반으로, 유의한 통계적 차이는 나타나지 않았다.

<표 11> 치료자의 SOTSET-T 사전사후 평가 차이(N=12)

다음으로 수형자와 치료자의 평가차이를 비교하기 위해 하위 요인 점수차이의 유의성을 <표 12>에 제시했다. 성폭력 심리치료 기본과정에 참여한 수형자의 자기보고식 검사 결과와 치료자의 타인보고의 사전사후 차이의 유의성을 근거로 비교한 결과 SOTEST의 하위요인 중 ‘인지태도’와 ‘치료적요인’은 동일하게 사전·사후 검사결과의 차이가 있었으며, ‘자기관리’, ‘대인관계’, ‘성적관심’ 요인 역시 동일하게 사전·사후의 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 12> 수형자와 치료자의 SOTEST 하위요인 평가 비교(N=12)

V. 논의

본 연구는 교정시설의 수형자 중 성폭력사범을 대상으로 진행되는 성폭력사범 심리치료 프로그램 기본과정을 진행하여 그 효과성을 파악해보고자 했다. 평가를 위해 2022년 법무부가 개발한 성폭력 프로그램효과성 평가 척도(SOTEST)를 사용하였으며 동시에 수형자의 자기보고 결과와 치료자용 타인보고(SOTEST-T) 결과와 교차검증하였다.

관련 선행연구 결과와 유사하게, 성폭력사범에 대한 교정시설내 심리치료 프로그램을 통해 주요한 치료적 효과가 존재하는 것으로 나타났다. 기존에는 ‘자기존중감’,‘강간통념’, ‘상태특성 분노표현’, ‘충동성’, ‘아동성추행지표’, ‘고독감’, ‘성을 이용한 대응’ 등 기존에 국내외에서 성폭력범죄와 관련성이 있을 것으로 판단되는 척도를 통하여 효과성을 검증 하였으나, 최근 교정시설에 수용중인 성폭력사범만을 대상으로 하여 타당화한 ‘성폭력사범 치료 효과 척도집’을 통해 심리치료 프로그램의 효과를 측정하고 그 자료를 축적할 수 있게 되었다. 새롭게 개발 및 타당화한 효과성 측정 척도를 통해서 프로그램의 사전사후 평가점수에서 유의한 사전·사후 결과를 도출하였고, 그 결과를 통해 프로그램에 대해 이해하고 개선할 수 있는 자료를 확보할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이러한 결과를 뒷받침할 수 있는 몇 가지 결과를 본 연구에서 추가할 수 있었다. 첫째, 연구결과에 영향을 끼치는 변인들에 대한 탐색이었다. 성폭력 심리치료 프로그램의 사전·사후 평가 차이에 기인할 수 있는 다양한 요인을 예상할 수 있다. 예를 들면, 범죄 횟수, REPI 등급(재범위험성 정도), 경비처우급, 수형자의 개인적 특성(자극추구성향) 등을 고려할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 효과성에 영향을 끼치는 변인들을 투입하여 중다회귀분석(Multiple Linear regression Analysis)을 실시하여 세부적인 영향의 존재 여부를 탐색하였다. 그 결과, 프로그램의 실시여부만 사전·사후 결과에 유의한 영향을 끼치는 변인으로 나타났으며, 이는 성폭력 프로그램의 효과를 지지하는 부가적인 결과로 해석할 수 있다.

둘째, 결과에 대한 교차검증에 대한 시도이다. 보통 평가에서 널리 사용되는 자기 보고식 반응을 근거로 한 심리평가는 개인의 정의적 특성을 판정하는 다른 대안적 자료보다 유용(Kim & Lee, 2006; Hough et al., 1990)할 수 있지만 수검자의 솔직한 반응을 전제한다는 점에서 어느 정도 한계가 있다. 특히 경향성을 보이거나 편향 반응, 정확성을 전제하지 못한 응답 등은 검사 도구의 신뢰도와 타당도에 영향을 미치는 요인으로 인식된다(정수임, 신동희, 2019). 이러한 문제를 극복하기 위해 성폭력사범 치료효과 척도(SOTEST)에서는 프로그램의 진행자인 치료자의 평가를 통해 교차 검증하며 자기보고식 평가를 보완할 수 있도록 개발되었다. 도구를 활용하여 실제 효과성을 측정한 결과 전체척도의 하위요인 중 나타난 자기보고 평가는 타인보고 결과와 일치하였다. 이는 성폭력 프로그램의 효과성에 대해 내놓은 관련 선행연구의 결과가 특수한 환경인 교정 장면에서도 확대되어 나타나고 있다는 증거자료로 활용될 수 있으며 추후 관련 연구의 참고 지표가 될 것이다.

본 연구의 사전·사후 검사결과, 성폭력사범 심리치료 프로그램에 대한 전체 효과성은 존재하지만, 하위요인 중 일부는 프로그램을 통해 유의한 변화를 보이지 못하였다. 성범죄의 합리화 또는 강간통념에 대한 인식의 개선이나, 자신의 범죄로 얻고자 했던 욕구를 알아차리고 합법적이고 건전한 방법을 통해 이를 성취하려고 하는 노력에 대한 개선은 보이나 재범 유발요인 중 자기관리 영역이나 대인관계 영역의 변화 또는 성적인 집착 자체를 변화시키기는 어려웠던 것으로 판단된다. 태도나 인지의 변화는 비교적 단기간에 효과가 나타날 수 있기 때문에(Aos et al., 2001) 실제로 현장에서는 성폭력사범에 대해 인지적 왜곡을 수정하기 위한 접근방식을 자주 활용한다. 그러나 성폭력사범은 생애초기 양육자나 성인과의 적절한 관계경험의 부족으로 인해 공감 능력을 비롯한 건강한 대인관계 기술이 부족한 경우가 많고(송원영, 오경자, 신의진, 2008), 오히려 친밀한 관계에 두려움을 느끼고 있다는(Marshall et al., 1999) 점을 고려할 때 단기간의 두드러진 변화가 쉽지 않을 것이라고 판단할 수 있다. 이와 같은 영역의 변화를 위해서는 보다 장기간에 걸친 개입이 필요하고 바람직한 교육과 훈련을 수용생활 초기부터 지속적으로 진행할 필요성이 있음을 시사한다. 물론 이 연구에서 분석한 표본수의 한계나 성폭력심리치료 프로그램 기본과정 운영의 짧은 시간의 한계점도 고려할 수 있을 것이다.

현재, 교정기관내 성폭력사범에 대한 프로그램은 다양하게 운영되고 있지만 본 연구에 활용된 표본의 경우 60시간동안 진행되는 가장 기본적인 과정이다. 추후 연구에서는 이수명령이나 REPI, 범수 등을 고려하여 60시간 이상의 장기프로그램(예: 집중과정 100시간, 심화과정 300시간 등)에서 본 연구의 측정 결과에서 나타난 특징이나 제한점 등이 개선되는지 탐색할 필요가 있으며, 역시 기본과정(60시간)의 경우에도 참여 대상자를 확대하고 표본수가 충분히 증가될 때에도 하위요인의 효과성에서 본 연구의 결과와 차이가 나타나는지 확인할 필요가 있을 것이다.

SOTEST는 성폭력사범에게서 민감하게 다루어지는 성적 문제를 측정하기 위해 개발된 자기보고식 검사에서 나타나는 응답자의 방어나 저항의 한계를 보완하기 위해 타당도 요인을 개발하여 긍정왜곡, 부정왜곡, 비일관성을 측정할 수 있도록 하였으나 본 연구에서는 측정범위가 확장되는 경향으로 인해 타당도척도의 변화를 고려하지는 않았다는 제한점이 존재한다. 추후 연구에서는 타당도척도에서 이상 경향성이 나타난 표본을 제외하거나 별도로 군집화하여 분석할 필요성도 있다. 또한, 일반적으로 사용되는 심리평가도구의 타당도척도와 비교하여 성폭력사범의 저항이나 방어의 특성을 파악할 수도 있을 것이다. 마지막으로 성폭력사범의 치료자용 검사 결과 중 ‘치료태도(긍정왜곡, 부정왜곡, 비일관성)’ 영역의 점수가 상승하는 경우, 확장 검사를 진행할 수 있기 때문에 추후 연구에서는 치료자용확장검사의 결과에 대한 분석과 해석도 흥미로운 주제가 될 수 있다.

■ 국내문헌

김경아, (2019), "출소자의 심리특성이 지역사회적응에 미치는 영향." 국내석사학위논문 동국대학교 대학원, 서울.

대검찰청, (2022), 2021 범죄분석.

송원영, (2007), 성폭력 범죄로 보호관찰 중인 청소년에 대한 인지행동치료의 효과. 연세대학교 대학원 박사학위논문.

송원영/오경자/신의진, (2008), 청소년 성폭력범죄자를 위한 인지행동치료의 개발 및 단기 효과 검증. Korean Journal of Clinical Psychology, 27(2), 547-569.

송원영/노일석/신의진, (2013), 청소년 성폭력사범을 위한 인지행동치료의 장기 효과 검증: 7 년 추적연구. Korean Journal of Clinical Psychology, 32(3), pp.667-682.

박성훈/김한균/김영규/박철현, (2014). 형사정책과 사법제도에 관한 평가 연구(Ⅷ). 형사정책연구원 연구총서.1-570.

이선영, (2012), 아동성폭력범의 정서인식능력에 관한 연구. 경기대학교 대학원 석사학위 논문

법무부, (2022), 성폭력사범 심리치료 프로그램 효과성 평가 척도 개발 및 타당화. 건양대학교 산학협력단.

이영아/정보라, (2017), 성범죄자 치료프로그램의 개선방안에 대한 연구, 교정복지연구, 48, pp.127-147.

윤정숙/박정일/여운철, (2011), 성범죄자 재범방지를 위한 치료프로그램 개발연구-프로그램 개발을 위한 실태조사, 한국형사정책연구원 연구총서 11-06.

윤정숙, (2012), 교정시설내 성범죄자의 치료프로그램 참여에 대한 질적 연구, 교정담론, 6:1, pp.215-242.

윤정숙, (2019), 교정시설내 성폭력사범 치료프로그램 평가연구: 치료내 변화 (within-treatment change)를 중심으로. 교정담론, 13(1), pp.99-126.

정수임/신동희, (2019). 과학과 자기보고식 정의적 영역 평가의 정확성에 영향을 주는 요소 탐색. 한국과학교육학회지, 39(3), pp.363-377.

조주은, (2012), 성폭력범죄자 교정·치료 및 교육의 문제점과 개선방안, 이슈와 논점, 제530호, 국회입법조사처.

최광성/변상해 (2020), 교정시설 내 성폭력 치료프로그램이 고위험 성범죄자의 강간통념에 미치는 효과분석 , 교정담론, 14:3, pp.117-143.

■ 외국문헌

Abel, G. G., Huffman, J., Warberg, B., & Holland, C. L. (1998). Visual reaction time and plethysmography as measures of sexual interest in child molesters. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 10, pp.81-95.

Abel,G.G.& Wiegel,M.(2009).Visualreaction time:Development,theory, empiricalevidence,andbeyond.In F.M.Saleh,A.J.Grudzinskas,Jr.,J.M. Bradford, & D. J. Brodsky (Eds.).

Sex ofender: Identification, risk assessment,treatment,andlegalissues(pp.101-118). NY:OxfordUniversity Press

Aos, S., Phipps, P., Barnoski, R., & Lieb, R. (2001). The Comparative Costs and Benefits of Programs To Reduce Crime. Version 4.0.

Arnett, J. (1994). Sensation seeking : A new conceptualization and a new scale.PersonalityandIndividualDifferences, 16, pp.289-296.

Beech, A., & Fordham, A. S. (1997). Therapeutic climate of sexual offender treatment programs. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 9(3), pp.219-237.

Becker, J., & Murphy, W. (1998). What we know and don't know about assessing and treating sex offenders. Psychology, Public Policy and Law, 4, pp.116-137.

Brown, S. (2005). Treating Sex Offenders An introduction to sex offender Treatment programmes. USA and Canada: Willan Publishing.

Burt, M. R. (1983). Justifying personal violence: A comparison of rapists and the general public. Victimology.

Cortoni, F., Heil, P., & Marshall, W. L. (1996). Sex as a coping mechanism and its relationship to loneliness and intimacy deficits in sexual offending. Paper presented at the 15th Annual Researchand Treatment Conference of the Association for the Treatment of Sexual Offenders, Chicago, IL.

Drapeau, M. (2005). Research on the processes involved in treating sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 17(2), pp.117-125.

Hall, G. C. N. (1995). Sexual offender recidivism revisited: A meta-analysis of recent treatment studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, pp.802-809.

Hanson, R. K., & Bussiere, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. Journal of consulting and clinical psychology, 66(2), pp.348-362.

Hanson, R. K., & Harris, A. J. (2000). Where should we intervene? Dynamic predictors of sexual offense recidivism. Criminal Justice and behavior, 27(1), pp.6-35.

Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. (2004). Predictors of sexual recidivism: An updated meta-analysis 2004-02. Public safety and emergency preparedness canada.

Harkins, L., & Beech, A. R. (2007). A review of the factors that can influence the effectiveness of sexual offender treatment: Risk, need, responsivity, and process issues.

Aggression and violent behavior, 12(6), pp.615-627.

Helmus, L., Hanson, R. K., Babchishin, K. M., & Mann, R. E. (2013). Attitudes supportive of sexual offending predict recidivism: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 14(1), pp.34-53.

Hough, L., Eaton, N., Dunnette, M., Kamp, J., & McCloy, R. (1990). Criterion-related validity of personality constructs and the effect of response distortion on those validities. Journal of Applied Psychology, 75, pp.581-595.

Hudson, K. (2005). Offending Identities: Sex Offenders' Perspectives on their Treatment and Management: British Journal of Criminology, 46(2), pp.359-361.

Holmes, S. T., & Holmes, R. M. Sex crimes, Patterns and behaviors, Sage Publications, 2002.

Kim, M., & Lee, H. (2006). A study of faking on normative and ipsative measures of personality for personnel selection. The Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology, 19(3), pp.371-393.

Marshall, W. L., Anderson, D., & Fernandez, Y. (1999). Cognitive behavioural treatment of sexual offenders. (No Title).

Marshall, W. L., & Laws, D, R. (2003). A brief history of behavioral and cognitive behavioral approaches to sexual offender treatment: Part 2. The modern era. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 15, pp.93-120.

Marshall, W. L. (2005). "Therapist style in sexual offender treatment: Influence on indices of change.", Sexual Abuse, Vol. 17, pp.109-116,

Marshall, W. L., Ward, T., Mann, R. E., Moulden, H., Fernandez, Y. M., Serran, G., & Marshall, L. E. (2005). Working positively with sexual offenders: Maximizing the effectiveness of treatment. Journal of interpersonal violence, 20(9), pp.1096-1114.

Ward, T., Hudson, S. M., Marshall, W. L., & Siegert, R. (1995). Attachment style and intimacy deficits in sexual offenders: A theoretical Famework. Sexual Abuse, 7(4), pp.317-335.

Ward, T., Hudson, S. M., Johnston, L., & Marshall, W. L. (1997). Cognitive distortions in sex offenders: An integrative review. Clinical psychology review, 17(5), pp.479-507.

Ward, T., & Stewart, C. A. (2003). The treatment of sex offenders: Risk management and good lives. Professional psychology: Research and practice, 34(4), pp.353.

Ward, T., & Mann, R. (2004). Good lives and the rehabilitation of offenders: A positive approach to sex offender treatment. Positive psychology in practice, pp.598-616.

Ward, T., & Gannon, T. A. (2006). Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders. Aggression and violent behavior, 11(1), pp.77-94.

Wilson, R. J., & Yates, P. M. (2009). Effective interventions and the Good Lives Model: Maximizing treatment gains for sexual offenders. Aggression and violent behavior, 14(3), pp.157-161.

Yalom, I. D. (1995). The theory and practice of group psychotherapy (3rd ed.). New York: Basic Books.

Yates, P. M. (2003). Cognitive-behavioral therapy in the treatment and management of sex offenders. Journal of Child Sexual Abuse, 12(3/4), pp.195-232.

Watson, David1Clark, Lee Anna1. (1992). "Affects Separable and Inseparable: On the Hierarchical Arrangement of the Negative Affects." Journal of Personality & Social Psychology. Mar92, Vol. 62 Issue 3, pp.489-505. 17p. 9 Charts.

West, S. C., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation models with nonnormal variables: Problems and remedies. In R.H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Issues, concepts, and applications (pp. 56-75), Newbury Park, CA: Sage.

Zuckerman, M. (1971). Dimensionsofsensationseeking. Journal of Consultingand Clinical Psychology,36(1),45-52.