교정 포커스 2

마약사범재활 전담교정시설 수용자 대상

통합적 프로그램 개발 및 효과성 검증

국문요약

본 연구는 법무부에서 지정한 마약사범 전담교정시설의 마약사범을 대상으로 운영할 수 있는 통합적 프로그램(회복이음 과정)을 구성하고 개발하여 그 효과성을 조사하였다. 이를 위해 현장 전문가 및 마약재활 전공 교수 등의 TF 개발집단을 구성하였으며 최근 마약재활 연구 동향과 담당자 및 수용자 인터뷰 등을 종합하여 160시간의 약 3개월의 통합적 프로그램의 매뉴얼을 구성하였다. 서울지역과 경상지역의 교도소에서 실험집단 20명과 통제집단 20명을 선발하였으며 그 대상에 대한 사전·사후 차이검증을 실시하였다. 그 결과 실험 집단에 있어 심리치료 프로그램 후 통계적으로 유의한 효과가 나타났으며, 무처치 통제집단과 비교도 차이가 있었다. 추후 연구에서는 샘플을 확대하고, 질적 자료를 추가하여 프로그램의 효과성을 판단할 필요가 있으며 그 결과에 따라 프로그램을 보완 발전해야 할 필요도 있어 보인다. 몇 가지 제한점을 극복하고 프로그램의 질적 향상을 위해 이 도구의 적합성과 프로그램 내용의 구성에 대해서도 건강한 논의가 지속되어야 할 것이다.

※ 주제어 : 수용자, 마약사범, 프로그램 효과, 교정, 마약류

I. 서론

과거 우리나라는 중독 문제를 정신건강 문제로 다루기 보다는 사회적 문제로 강하게 인식함으로써 그들을 치료가 필요한 환자로 보기 보다는 처벌과 격리가 필요한 범죄자로 여겨 왔다(조중현, 손정락, 2013). 그러나 최근 여러 국가의 물질중독 연구에서 회복은 중독자 한 개인이 성장하여 완성되어가는 과정으로 보는 견해가 증가하고 있다(김나미, 조현섭, 박경은, 2019; Dawson et al., 2005; Jacobson & Curtis, 2000). 미국의 정부 기관인 약물 남용 및 정신건강 관리부(Substance Abuse and Mental Health Services Administraion :SAMHSA, 2022)는 회복에 대해 개인이 자신의 건강과 안녕을 증진시켜 가고, 자기 지시적 삶을 살아가며, 자신의 잠재력을 충분히 발휘하기 위해 노력하는 변화과정으로 정의하고 있다. 마약류 수용자는 교정시설에 수감되는 시점부터 형기를 마치는 시기까지 물질에서 차단된 채로 강제로 단약을 유지할 수밖에 없다. 이런 경우 비자발적이고 강제적인 물질과의 단절 만으로는 중독의 회복여부를 판단할 수 없기 때문에 위의 정의가 더욱 적절하다고 볼 수 있으며, 높은 재발률을 나타내는 마약류 중독자의 장기적인 목표를 설정하고 실행하는데도 긍정적일 것으로 판단된다.

현실적으로 마약류 중독자가 어느 환경에 있는지와는 상관없이 치료·재활의 성과는 저조하며 그 과정에 상당한 어려움을 겪게 된다. 물질중독으로 치료를 받는 중독자의 90% 이상이 장기간 격리 이후에도 퇴원 이후 1년·이내 물질을 다시 사용할 정도로 재발률은 매우 높게 보고되고 있으며(송진희. 서종건, 권혜진, 김용석, 2017), 물질 사용을 중단하고자 하는 의지가 있다고 하더라도 심한 갈망과 금단으로 인해 병원에 입원하거나 수감시설에 강제수용되는 고통스러운 악순환을 반복하고 있다. 중독은 난치질환으로 발병과 회복에 다양한 요인들이 관여되는 복잡한 과정이기 때문이다(Davidson & White, 2007). 회복이 한순간의 경험이 아닌 과정(process)(Deegan, 1998)이며, 심리·사회적인 안녕감을 유지하면서 성장하는 발달(강경림, 2019; Sullivan, 1994)이라는 관점에서 볼 때, 재활 역시 단순히 물질사용을 중단하는 목표에 머무르지 않고 전 생애를 걸쳐 성장할 수 있는 도구를 활용하고 삶에 지속적으로 적용하는 것이 매우 중요하다.

이러한 맥락에서 난치질환인 중독의 회복과정을 상세히 탐색할 필요가 있다. 중독의 치료에는 회복자본 모델, 라이프스타일 균형 모델 등을 비롯해 자조모임 또는 치료공동체 모델의 접근방식을 대표적으로 제시할 수 있고, Leamy et al., (2011)은 중독재활 개입 결과에 대한 체계적인 문헌고찰을 통해 97개의 연구들을 분석하고 중독회복 과정을 5가지 주요 요인으로 요약하였다. 그들은 중독자들이 ‘연결’, ‘미래에 대한 희망과 긍정’, ‘정체성’, ‘삶의 의미’, ‘능력 강화’라는 영역에서의 변화가 필요하며 단순히 중독 물질과의 분리나 단약이 아닌 전인적이고 종합적인 치유의 필요성을 제안하였다. 중독자가 단기적인 처치에 머무르지 않고 장기적인 치료재활 프로세스를 유지할 수 있기에는 개인의 의지 뿐만 아니라 지지적인 환경이 중요하다. 현재까지 중독의 회복적 관점의 변화 중 두드러진 핵심은 중독자들이 긴 시간의 여정을 거쳐 마침내 온전한 회복에 이르기까지 위협을 제거해주고 지지적인 환경을 꾸준히 제공할 수 있는가에 달려있다(김나미, 조현섭, 박경은, 2019).

중독을 치료하는 병원에서는 해독 치료가 끝나면 환자에게 적절한 영양과 휴식을 주고 퇴원 후 재발방지와 사회 재활을 위해서 프로그램을 제공해야 하는 것이 세계적으로 일관된 방침이다. 치료 프로그램은 병식을 가질 수 있도록 중독의 심각성을 알게 하고, 왜곡된 인지 수정을 도우며, 자존감 향상 등 회복의 탄력성을 향상시킨다(김정우 등, 2004). 알코올 등의 물질중독에 대한 치료는 약물치료와 정신사회적 치료로 나뉘며, 정신 사회적 치료 프로그램에는 인지행동치료, 동기강화 치료, 12단계 통합 회복프로그램, 증상이해 및 관리 교육, 대인관계 훈련, 자조모임, 스트레스 관리 훈련, 사회 기술 훈련 등의 여러 가지 치료 서비스가 있다(손조영, 2015).

중독 치료에 많이 사용되는 인지행동치료와 동기강화치료는 단기간의 치료기간에 효과를 확인할 수 있는 유용한 치료 방법이지만, 치료 프로그램이 종료된 이후에는 빈번한 재발의 위기에 재노출되는 한계가 있다. 방법과 상관없이 어떤 치료 프로그램도 단독으로 사용하게 될 경우 유사한 어려움에 봉착할 수 있다. 치료 재활 서비스의 낮은 접근성, 치료 형태 및 정신과 입원에 대한 환자의 거부감, 잦은 재발과 일차원적인 접근의 한계 등의 문제가 있으며 특히, 중독 치료 및 재활영역에서 만성적인 재발 문제는 직면하는 가장 큰 어려움이다(김복희, 2010). 이 때문에 외국에서는 절충적이고 통합적인 시도가 있어왔다. Griffin-Shelley, Johnson, & Sandler가 1985년 중독을 치료하기 위해 전인적인 치료를 강조하고 McLellan, Arndt, Metzger, Woody, & O’brlen(1993)은 12단계 통합 회복 프로그램이 사회적 지지그룹이 있으면 6 ~ 30개월 이상 단주를 지속할 수 있다며 새로운 치료 패러다임으로 통합적 치료 모델을 제시한 바 있다.

Mancini(2003)는 중독자의 회복 경험에 대한 염두 없이 증상과 기능에만 집중을 둔 프로그램 서비스는 중독자인 소비자의 욕구를 제대로 반영하지 못할 뿐 아니라 부정적 영향을 줄 수 있다며 성공적인 중독문제 해결을 위해서는 당사자 입장에서의 회복의 원칙과 전략의 통합 프로그램이 필요하다며 제언한 바 있다. 우리나라에서도 중독 치료에 있어서 한 가지 치료 모델의 단편성과 한계성을 극복하기 위해 다양한 치료모델의 치료방법과 치료 기술을 통합주의적인 관점에서 접근해야 함을 여러 연구에서 언급하고 있다(김영선, 2018; 강향숙, 2015).

최근 마약류 범죄가 텔레그램과 다크웹 등을 활용하여 확산되는 경향을 보이자 우리 정부도 2022년 10월경 ‘마약과의 전쟁’을 선포했다. 기존에 유지하고 있던 마약청정국의 확고한 지위를 신속히 회복하는 것을 목표로 하여 검찰과 경찰을 비롯한 국내 유관부처를 총동원하여 전쟁을 치른다는 각오로 마약류 근절을 위한 굳은 의지를 보이고 있다(KBS NEWS, 2022). 우리나라 마약류사범은 2022년 1만8,395명으로 2021년(16,153명) 대비 13.9% 증가하였으며, 10년 전인 2011년 9,174명 대비 무려 80% 이상 증가하여, UN이 발표한 전 세계 증가세보다 약 3배 높은 가파른 증가세를 보이고 있다(대검찰청, 2022). 마약류 범죄 특성상 숨겨진 범죄가 많아 정확한 실체를 파악하기 어렵기 때문이다. 검찰, 경찰 등 수사기관에서는 마약류 범죄 암수율을 약 10배로 간주하고 있지만, 2019년 국내 연구에 의하면 마약류 범죄의 암수율은 28.57배로 나타났다(박성수, 백민석, 2019). 2021년 단속된 마약사범 인원수에 동 연구의 암수율을 적용하면 국내 마약류 사범은 무려 46만명을 넘어서는 규모이고, 이는 국내 인구 100명 당 1명이 마약류 범죄와 연루되어 있다는 것을 의미한다. 이런 남용 추세가 지속될 경우 10년, 20년 뒤에는 마약류 중독자가 기하급수적으로 늘어나 국가에서 통제하기 어려운 상황을 초래하고, 저출산·고연령 시대의 노동 인구 감소 및 사회의 안녕과 국가의 발전을 저해하는 커다란 위협이 될 것이다(홍경아, 2023).

이에 대통령의 범정부 차원의 마약류 관리 관련 종합대책 추진지시 이후 법무부에서도 집중수사, 단속과 치료재활에 집중하고 있다. 또한 2023년 6월 법무부에서는 마약사범재활팀이 신설되어 교정시설에 수용 중인 마약사범에 대한 효과적인 치료재활과 함께 재범방지, 마약류중독 예방 등을 모색하고 있다.

하지만 교정통계연보(2023)에서 제시한 지난 10년간 마약류사범 수용현황을 보면 2013년 1,380명에서 2022년 2,169명으로 57% 폭증하였으나 마약류사범에 대한 적절한 재범방지 개입이 없이 짧은 형기를 마치고 사회로 돌아가서 재범하는 악순환이 반복되고 있었다. 2001년부터 법무부에서 마약류 중독재활프로그램을 진행해 오고 있었으나 중독으로 인해 재발을 반복하는 마약류범죄의 특성을 충분히 고려하지 못하였고 기본과정 등 프로그램 시간도 비교적 짧은 문제점이 있었다. 이를 개선하고자 법무부는 2023년에 단약의지가 강하고 자발적인 마약류사범을 대상으로 재활 전담교정시설을 지정하여 동기강화상담, 치료공동체, 12단계촉진치료, 출소 후 연계, 자조모임훈련, 특별활동 등으로 구성된 통합적 과정을 운영하게 된 것이다.

중독자가 회복을 잘 유지하고 우리사회에서 자신의 잠재력을 발휘하여 행복한 삶을 살기 위해서는 중독을 통합된 삶의 문제로 접근해야 하고, 단순한 마약류물질과의 단절이 목표가 아니라 생애 전체를 통해 기능이 회복되고 사회 구성원으로 적응해 가는 과정을 일컫는다는 관점을 따른다면 마약류 중독자의 회복과 자활의지를 위한 통합 회복 프로그램의 필요성이 절실하며 현재 이와 관련된 개발과 연구가 미비, 시급함을 알 수 있다.

이에 본 연구는 마약재활 전담교정시설에 수용중인 마약사범을 대상으로 신체적, 정신적, 영적 문제해결과 전인적 회복을 위한 다양한 치료모델과 방법들이 요구되는 시대적 상황에 12단계촉진치료, 자조모임훈련, 직업재활 활동, 동기강화상담, 출소후 연계교육 등의 통합적 재활프로그램을 시행하고 그 효과를 검증하고자 했다.

II. 이론적 배경

1. 마약류 중독의 동기 강화 상담 개입

동기강화상담(Motivational Interviewing; MI)은 마약류 중독자에게 효과적으로 적용할 수 있는 상담 개입 방법으로 내담자의 변화 동기를 높이는데 중점을 둔다(Miller & Rollnick, 2013). 마약류 범죄자의 경우 형사 사법 체계의 법의 집행의 강행과 재범을 막기 위한 교육 이수명령 제도라는 비자발적이고 동기가 떨어지는 강제성이 동반되어 있으며, 일시적 상담이나 집단 교육의 경우 낮은 수준의 치료적 효과성을 얻을 수 밖에 없다고 하였다(황만성, 한동운, 2005) 하지만 동기강화상담은 내담자의 자율성과 존중을 바탕으로 비판적이기보다는 공감적인 태도로 접근하는 것이 핵심이다(Rollnick & Miller, 1995). 이 상담은 내담자가 변화에 대한 양가감정을 탐색하고 해결할 수 있도록 도와준다(Westra, 2012). 또한 내담자가 목표와 가치를 명확히 인지하여 변화에 대한 자발적인 결정을 돕는다(Miller & Rollnick, 2013). 특히, 마약류 중독자에게 유용한데, 이는 중독자들이 일상에서 경험하는 강한 저항과 부정적인 태도를 효과적으로 다룰 수 있기 때문이다(Burke, Arkowitz, & Menchola, 2003). 나아가 단기 상담 영역에서도 큰 효과를 볼 수 있어 자원이 제한된 상황에서도 효율적으로 활용될 수 있다(Lundahl et al., 2010). 국내에서도 동기강화상담 기반 중독 행동 개입프로그램을 통하여 심리적 및 정서적 측면의 변화를 유도하여 자기효능감을 증진하는 결과를 확인하였다(하형미, 장수미, 2023).

2. 중독자 12단계 치료 프로그램

마약류 중독 사범들에게 실질적 회복을 돕도록 구성된 12단계 치료 프로그램은 상호 지원적 접근법으로 영적인 각성을 통해 자신을 위한 초월하는 힘과 연결되도록 돕는다(Kurtz & White, 2015). 이러한 영적 요소는 중독의 무력감을 인정하고, 더 높은 힘을 찾아 자기효능감을 성장시켜 약물 의존도를 낮추고 회복을 촉진 시킨다(Tonigan, Miller, & Schermer, 2002). 실제 미국의 형사 사법 체계과 스웨덴 전국 7개 마약 전담 교정시설에서 약물 남용 방지 프로그램으로 12단계 치료프로그램을 운영 중에 있으며, 일본은 2003년부터 마약류사범을 치료 집단으로 편성하여 약물중독재활센터를 운영하면서 12단계 치료에 중점을 두고 있다(강은영, 신성만, 홍민지, 2012). 이처럼 12단계를 적용한 자조 모임은 사회적 지지 자원을 통해 심리적 안정을 제공하고, 소속감과 공동체 의식을 강화하는 역할을 한다(Moos, 2008). 또한 12단계를 적용한 집단에 규칙적으로 참여하는 사람들은 비슷한 경험을 공유하는 관계를 통해 중독으로부터의 회복을 지속할 수 있는 힘을 증가시킨다(Humphreys, 2004). 12단계 프로그램은 단계적 접근을 통해 변화의 각 단계를 구체적으로 정의하고, 자신의 상태를 이해하며 체계적으로 행동을 변화시키는 과정을 보여준다(Hartney, 2011). 이는 내담자가 자신의 생각과 행동 패턴을 인식하고 변화시키도록 도와 중독 행동을 변화시키는데 효과적이다(Morgenstern & Longabaugh, 2000). 나아가 장기적인 지원과 지속적인 참여를 강조하는데 중독회복 과정에서 발생할 수 있는 재발을 예방하고, 자기 성장과 회복을 할 수 있도록 도와준다(White, 2012).

3. 자조 모임(NA)

NA(Narcotics Anonymous) 자조 모임은 마약류 중독자들에게 중요한 상호 지원 시스템을 제공한다. 중독자에게 회복 과정 중 사회적 지지는 필수적으로 NA는 강력한 사회적 지지체계를 제공하면서 중독에서의 회복 가능성을 크게 높인다(White, 2009). 한국은 마약류 중독자나 출소 한 마약사범의 경우 자조 모임을 운영하는 재활·치료 서비스를 제공하는 인프라가 취약하다(고윤순, 2023). 미국의 경우 NA는 12단계 프로그램을 채택하고 있으며 자기성찰, 신앙 그리고 상호 지원을 강조하면서 중독자들이 자신의 중독 문제를 이해하고 극복하는 데 효과적임을 보여준다(Kelly & White, 2012). 이는 미국 전역에서 NA의 단약자조그룹이 촘촘이 설치되어 있고 마약류 중독자가 선택의 자유를 보장 받으면서 믿음 기반으로 프로그램을 융통성 있게 참여하도록 제공하고 있다(고윤순, 2023) 또한 마약류 중독의 특성상 회복 여정이 쉽지 않아 마약류 중독 회복자들로 구성된 자조 모임을 자원봉사자와 준전문가로 구성하여 운영하고 있다(Rief et al, 2014). NA 모임은 참가자들이 서로의 성공 사례를 공유함으로써 자기효능감을 높이는 데 중요한 역할을 한다(Moos, 2008). 자기효능감이 높은 사람일수록 도전 과제를 성공적으로 극복할 가능성이 높다(Bandura, 1997). 다른 면에서 마약류 중독자들은 사회에서 낙인효과를 경험하는 경우가 많지만, NA 모임은 비판 없는 환경을 제공하여 집단원들에게 안전하게 자신의 경험을 공유함으로써, 사회적 낙인으로부터 오는 스트레스를 낮춘다(Room, 2005). 자조 모임은 사회적 정체성을 형성에 큰 역할을 하는데 NA 모임에서 ‘회복 중인 중독자’라는 새로운 정체성을 수용하고 강화하도록 도와준다(Cunningham et al., 2008). 이렇게 NA 모임은 중독자들이 이러한 심리적 취약성을 해결할 수 있는 환경을 제공하여 자발적이고 지속적인 회복을 촉진한다(Laudet, 2008).

4. 특별활동

다양한 특별활동은 중독자가 새로운 취미나 관심사를 발견하고, 이를 통해 긍정적인 삶의 태도를 형성하는 데 영향을 준다(Csikszentmihalyi, 1990). 특별활동은 중독으로 인해 손상된 사회적 기술을 회복하고, 새로운 사회적 관계를 형성하는 데 중요한 역할도 한다(Putnam, 2000). 먼저 미술치료는 중독자가 자신의 감정과 경험을 시각적으로 표현함으로써 내면의 갈등을 해소하고 자아를 탐색할 수 있게 한다(Malchiodi, 2003). 미술치료는 언어적 표현이 어려운 감정이나 경험을 시각적 매체를 통해 안전하게 표현할 수 있는 도구로, 이는 정서적 해방과 치유를 보여준다(Gantt & Tinnin, 2009). 국내 미술치료가 중독자와 그 가족의 분노 감소와 분노 조절에 효과적이라는 결과를 보여준다(김옥자, 2021). 또한, 청소년 마약류 중독 치료에 있어서도 효과적임을 입증하였다(김지원, 변혁, 2024). 다음은 치유농업을 살펴보면 식물과 유기적인 작업 과정으로 중독자의 심리적 안정과 정서적 회복을 돕는 효과적인 방법이며 식물과의 상호작용을 통해 스트레스가 감소하고 자아존중감이 회복될 수 있다(Ulrich, 1984). 국내 원예 치료가 정신적 장애인에게 정서적 안정과 사회적 기술 향상에 도움이 된다는 결과를 보여주었다(문미영, 박천호, 장유진, 2010). 또한, 자아효능감과 스트레스 인식 개선에 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였다.(김향희, 최봉실, 성지은, 2022). 자아존중감 향상을 위한 집단원예치료 프로그램이 효과적이라는 메타분석 결과가 있다(박동진, 2021). 또 다른 활동으로 직업재활을 들 수 있는데 진로적성 탐색을 하면서 중독자가 자신의 능력과 흥미를 발견하고, 이를 통해 자립심을 키우며 사회에 재적응하는 데 중요한 역할을 한다(Super, 1957). 이는 중독자가 사회적 역할을 회복하고, 생산적인 삶을 살아갈 수 있는 기회를 제공한다(Holland, 1997).

5. 출소 후 재활 시설 연계

불법 마약류 중독으로 출소 시에 사회적 지지와 재통합하는 사후 연계 노력은 반드시 필요한 과정이지만 한국은 출소 후 마약류 사범들의 재활·치료 서비스를 제공하는 시설이 제한적이다(고윤순, 2023). 마약류 사범은 출소 후 중독재활기관 연계로 재범을 줄이는 데 중요한 역할을 하며, 사회적 자원의 네트워크 형성이 중독자들의 긍정적인 사회적 관계망을 유지하도록 큰 힘이 된다(Andrews & Bonta, 2010; 신연희, 2008). 또한 사회지지 자원이 적극적으로 개입될 때 출소 후 사회 적응 가능성이 높아지고, 이는 재범 예방에 중요한 요소이다(신연희, 2008). 치료와 재활 연속성의 중요한 역할은 중독 치료가 일회성이 아닌 일생 동안 이루어져야 한다는 것을 말해주는 것으로 출소 후에도 치료와 재활이 지속적이어야 한다(McLellan, Lewis, O’Brien, & Kleber, 2000). 하지만 국내의 경우, 마약류 중독의 치료 및 재활체계가 아직 충분히 구축되지 않아 적극적인 시스템 구축이 필요하다(고윤순, 2023). 출소 후에도 재활 시설에서의 지속적인 치료와 관리는 중독자의 재발을 막고 건강한 사회 복귀를 돕는다(박현나, 2022). 재활 프로그램에 참여한 중독자들은 재범률이 낮고 사회적 기능이 향상되는 경향이 있다(Prendergast, Podus, Chang, & Urada, 2002). 외국 재활 연계 프로그램이 재범 방지에 긍정적인 영향을 미친다는 결과도 있다(박진실, 2017). 특히, 미국과 호주의 교정시설 내 치료프로그램 후 지역 재활 시설 연계는 재범 및 약물 재사용을 줄이는데 효과적이며(박현나, 2022), 나아가 출소 후 중독자들이 재활 기관으로 유입이 된다면 장기적으로 재범에 따른 사회적 비용을 줄이는 데 기여 할 수 있다(McCollister, French, & Fang, 2010). 재범을 줄이는 것은 교정시설의 비용뿐만 아니라 피해자 보상 및 법적 비용도 절감하는 효과가 있기 때문이다(Caulkins et al., 1997). 또한 중독자들이 자신의 가치를 재발견하고, 긍정적인 미래를 계획하는 데 기여할 수 있다(Bandura, 1997).

III. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구에서는 법무부에서 지정한 마약사범재활 전담교정시설 2개 기관에서 운영하는 통합적 프로그램(회복이음과정)의 시범운영에 자원한 마약사범을 대상으로 하였다. 신체·정신적 장애가 없고 이전에 마약사범 대상 심리치료 프로그램에 참여한 적이 없는 대상자로 정하였으며 연구 대상의 인구통계학적 특성은 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 연구대상의 인구통계학적 특성(N=40)

2. 측정용 도구

1) 단약 자기효능감척도(Drug Abstinence Self-Efficacy Scale)

DiClemente 등(1994)이 개발하고 김성재(1996)가 번역한 금주 자기효능 척도(Alcohol Abstinence Self-Efficacy Scale, ASE)를 김용진(1998)이 변용 활용한 자기보고식 척도이며, 하위요인은 1) 개인이 부정적 정서를 느끼는 상황에서 약물을 사용하는 것을 피할 수 있는 능력에 대한 신념을 측정하는 부정적 정서, 2) 사회적 상황에서나 긍정적인 감정 상태에서 약물 사용을 억제할 수 있는 능력을 평가하는 사회적/긍정적 상황, 3) 신체적 불편함이나 질병, 약물의 금단 증상등으로 발생할 수 있는 유혹에 맞서 약물을 사용하지 않을 자신감을 평가하는 신체적 및 기타 우려, 4) 금단증상이나 갈망상황에서 약물을 사용하지 않을 자신감을 평가하는 금단증상/유혹이며 총 20문항으로 ‘매우 자신없음’ 1점에서 ‘대체로 자신없음’ 2점, ‘보통 자신있음’ 3점, ‘대체로 자신있음’ 4점, ‘매우 자신있음’ 5점 Likert식 척도로 구성되어 있다. 최저 20점에서 최고 100점이며, 점수가 높을수록 단약 자기효능감이 높은 것으로 해석한다. 본 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 값은 .98이었다.

2) 변화준비도 및 치료열망단계 척도(K-SOCRATES-Drug)

Miller, Tonigan(1996)이 개발한 변화준비도 단계 및 치료 열망 척도(SOCRATES: stage of change readiness and treatment eagerness scale)를 신수경(2014)이 흡입제 의존자, 메스암페타민 의존자, 대마초 의존자 등을 대상으로 한국판 변화준비도 및 치료열망 단계 척도를 타당화하였다. 총 19문항으로 ‘전혀 동의하지 않음(1점)’에서 ‘매우 동의함(5점)’으로 평정되는 5점 리커트식 척도로, 타당화 당시 전체 신뢰도는 .82였으며, 실제로 변화하려는 행동적 준비도와 열망을 측정하는 행동실천 요인은 .92, 개인이 자신의 물질 사용문제가 심각하며 변화가 필요하다는 것을 인식하는 정도를 나타내는 인식요인은 .86, 변화하고 싶으면서도 동시에 변화에 대한 저항감을 가지고 있는지를 평가하는 양가감정요인은 .74로 나타났다. 본 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 값은 .83이었다.

3) 회복단계척도(University of Rhode Island Change Assessment; URICA)

Prochaska와 DiClemente(1983)가 제안한 변화와 회복에 대한 대상자의 태도를 측정하기 위해 McConnaughy, Prochaska와 Velice(1983)에 의해 개발되었으며, 32문항 및 28, 24문항의 버전이 있는데 본 연구에서는 24문항 버전을 사용하였다. 모든 문항은 ‘전혀 동의하지 않음(1점)’에서 ‘매우 동의함(5점)’으로 측정되며 국내 타당화 과정을 통해 7점 이하는 자신의 약물사용과 행동에 문제라고 인식하지 못하고 변화의 필요성을 느끼지 못하는 전숙고, 8~11점은 자신의 약물사용이 문제일 수 있음을 인식하기 시작하는 숙고, 12~14점은 변화를 준비하고 시도하는 준비 및 실행단계와 변화된 행동을 지속하려고 노력하는 유지단계로 평가한다(정여경, 최경찬, 이장한, 2024). 타당화 당시 전체 신뢰도는 .83, 전숙고 요인 .82, 숙고 요인 .79, 준비 및 실행 요인 .93, 유지 요인 .81로 대체로 안정적인 것으로 나타났다. 본 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 값은 .74이었다.

4) 한국판 우울, 불안 및 스트레스 척도(Depression Anxiety, Stress Scale; DASS)

1998년에 Antony 등이 우울, 불안, 스트레스를 측정하기 위해 하위요인별 12개 문항 총 42개 문항을 개발하면서 전체 버전(42문항)과 단축형 버전(21문항)에 대한 신뢰도와 타당도를 확인하였다. 이후 단축형 버전만으로 다양한 국가에서 임상군 및 비임상군을 대상으로 타당도를 확인하였다(Herny & Crawford, 2005; Trauer 등, 2007; Shea 등, 2009; Sinclair 등, 2012). 이후 21문항이 주로 사용되었으며, 2019년도에 이은현 등이 21문항과 단축형인 12문항에 대해 국내에서 타당화하여 그 신뢰도를 확인하였다. 국내 타당화 당시 신뢰도(Cronbach’s α계수)는 21문항은 전체 .93(D:.84, A:.85, S:.90)으로 나타났고, 12문항의 신뢰도는 전체가 .90으로(D:.74, A:.78, S:.90)나타났다. 하위요인은 우울의 정도를 확인하는 우울(D), 불안의 정도를 확인하는 불안(A), 스트레스 정도를 나타내는 스트레스(S)이며, 채점은 전체 점수 및 하위요인별 문항을 합산하며 피검자들은 0점(전혀 해당되지 않음)에서 3점(거의 대부분 해당됨) 4점 리커트 척도로 답하도록 되어있다. 전체(21문항)는 0점에서 63점이며 단축형(12문항)은 0점에서 36점이다. 총점 및 하위 요인의 사후 점수가 낮아지는 경우 긍정적인 변화로 해석할 수 있다. 본 연구에서 내적합치도 Cronbach’s α 값은 .96이었다.

3. 통합적 과정

1) 프로그램의 목표

본 프로그램은 허가되지 않은 마약류 물질 투약으로 법원으로부터 형이 선고되고 이수명령을 병과받은 대상자들에게 교정시설 수용 중 또는 치료프로그램 참여 중에 약물 재사용 방지와 출소 후 사회적, 환경적 스트레스에도 단약유지하여 사회내 성공적인 적응을 궁극적인 목적으로 한다. 지속적인 단약과 회복의 유지는 단순히 변화동기가 높다고 가능한 것이 아니므로 자신의 중독원인에 대한 철저한 성찰을 위해 개별 전문상담사를 배정하여 회복단계에 맞게 1:1 12단계촉진상담과 교육을 진행한다. 또한 난치질환으로 알려진 중독에 대한 이해를 통해 출소 후에도 지속적으로 회복을 하고 있는 협심자들 또는 재활유관단체 등과의 접촉이 단약유지에 가장 중요한 점임을 인식하도록 별도의 교육시간을 배정하여 출소 후에 마약의 유혹에서 벗어날 수 있는 연계망을 확보하도록 하는데 주요 목적이 있다.

2) 프로그램의 시행절차 및 구성

(1) 프로그램 시행 절차

2023년 7월 마약류 중독재활 관련 전문가들로 구성된 프로그램 개발팀(중독전문가 등 5명, 교정시설 담당자 2명, 중독재활 관련 교수 2명)을 구성하였다. 교정기관 예비조사 및 문헌분석을 통해 8월경 프로그램 세부내용을 구성하고 시범운영을 위한 매뉴얼을 완성하여 9월부터 두 곳의 교정시설에서 3개월간 시범운영을 실시하였다.

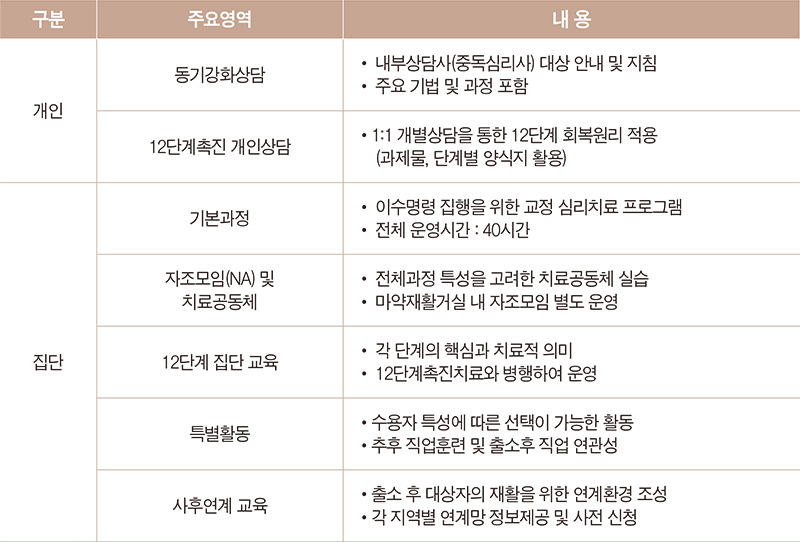

(2) 프로그램 구성

본 프로그램은 중독재활에 효과적인 치료적개입 중 교정시설 내에 적용가능한 방법으로 운영하도록 하였으며, 출소 후 자연스럽게 지역사회 치료재활체계에 연계될 수 있도록 구성하였다. 주요 내용은 동기강화상담, 12단계촉진상담, 자조모임 및 치료공동체, 특별활동, 12단계 집단교육, 사후연계 교육으로 구성되어 있으며 개별접근과 집단접근을 포함하여 전체 시간은 160시간이다.

<표 2> 프로그램 구성 내용

3) 프로그램 진행과정

본 프로그램의 진행자 중 1인은 중독재활 전문가로 박사학위를 취득한 후 교정시설에서 수용자를 대상으로 집단상담 및 개인상담을 정기적으로 진행하고 있다. 또 다른 진행자 역시 관련 석사학위를 취득하였으며 상담관련 주요학회의 자격을 취득하고 난 이후 교정시설 심리치료팀에 소속되어 장기간 치료재활 프로그램을 운영하고 있다. 각 과정은 각 지역에서 활동하고 있는 중독재활 전문가 및 회복강사를 섭외하여 팀체제로 운영되었으며 정기적으로 참여 대상자에 대한 사례회의를 운영하였다.

본 연구에서는 2개 기관의 운영 기관과 방식을 동일하게 하되 특별활동은 지역 및 기관 특성을 고려하여 세부 내용에는 차이를 두었다. 12주간 프로그램은 평일 매일(주5일) 진행하고, 일과 이후에도 마약재활거실 자조모임과 개인 과제를 실시하도록 하였다. 전체적인 주간 시간표는 <표 3>과 같다.

<표 3> 마약사범 통합적 과정 시간표

매주 월요일, 금요일에 이루어지는 기본과정 치료 프로그램은 사후 연계 교육을 포함하여 안정적인 이수명령 집행 추진과 재범방지를 위한 교정시설 내 전문심리치료 프로그램으로, 마약류사범 중 이수명령 40시간 병과자를 대상으로 운영하는 프로그램이다. 기본과정 심리치료 프로그램은 크게 사전·사후 면담, 심리치료, 사전·사후 검사로 이루어져 있으며, 출소 후 연계를 위한 외부 사회 재활 기관 소개 등 기관 담당자의 특강을 포함한 사후 연계 교육이 포함되어 있다. 또한 심리치료 프로그램은 약물의 영향인식, 중독에 대한 이해, 재발분석 및 대처, 재발위험요인 관리로 구성되어 있다. ‘마약류 회복이음’ 과정은 교정시설 내 마약류사범의 재발방지와 이수명령 집행을 위해 개발된 마약류사범 심리치료 프로그램(기본과정)을 ‘마약류 회복이음’ 과정 세부 프로그램으로 포함시켜 운영하며 마약류사범에 대한 재활을 지원하고 이수명령 집행이 가능하도록 구성하였다.

4) 자료분석

본 연구에서는 전체 빈도분석을 비롯한 전반적인 효과성 분석을 위해 통계 프로그램 SPSS 25.0을 활용하였다. 본 연구의 측정 도구에 대한 신뢰도 검증을 위해 문항 간 내적 합치도(Cronbach’s α)를 산출하였으며 실험집단과 비교집단의 인구통계학적 특성에 대한 동질성 검증은 카이제곱 검증, 사전검사에 대한 동질성 검증은 독립표본 t-검증을 이용해 분석하였다. 실험집단과 통제집단의 사전·사후 평가의 차이를 측정하기 위해 공분산분석과 대응표본 t-검증을 실시했다. 또한 측정된 변수 간의 상관관계를 알아보기 위해 상관분석(Pearson’s correlation analysis)을 진행하여 적률상관계수를 측정하였고, 각 변수가 프로그램 효과성에 끼치는 영향을 확인하기 위해 중다회귀분석(Multiple linear regression analysis)을 실시하였다.

4. 연구절차

1) 프로그램 개발

본 연구의 대상, 절차 및 평가도구 등은 대상자 연구동의 설명 이전에 중앙대학교 기관 생명 연구윤리위원회(IRB)의 심의를 거쳐 승인을 받았다. 연구개발 TF 팀은 프로그램개발을 위해 총 7차례의 공식 회의를 진행하였으며 전체 진행 방향은 문헌분석, 마약재활 관련 프로그램 효과성 파악, 개인별 세부 주제 지정, 자료 교차검토, 자문 등이었다. 시범운영을 위한 매뉴얼을 1차로 완성하였으며 12주(약 3개월) 동안 마약사범재활 전담교정시설 두 곳에 적용 운영하였다. 프로그램 과정 중과 종료 시기에 맞춰 담당 진행자 2인과 및 참여 수용자 8인을 면담한 결과와 진행결과 보고서를 참고하여 추가로 1회의 개발팀 회의를 통해 미비점과 수정사항을 반영하여 최종적으로 프로그램 개발을 완료하였다.

2) 프로그램 운영

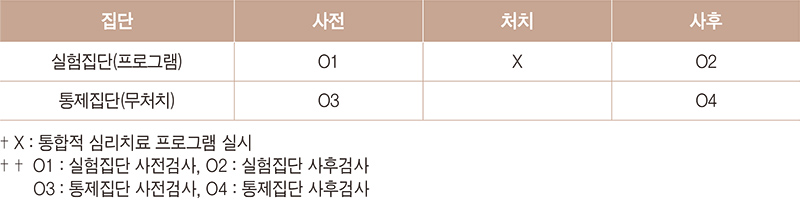

참가자 구성을 위해 교정시설에 수용 중인 마약사범 중 프로그램 참여를 희망하는 수용자에게 심리검사와 면담을 실시한 후 담당자 회의를 통해 대상자를 선발하였다. 예비 대상자에게는 진행될 연구의 목적, 장소(교정시설 내 집단심리치료 프로그램실), 예상되는 어려움 등에 대해 설명하였다. 대상자들이 본연구에 참여하지 않을 시에 받게 되는 불이익은 전혀 없음을 구두로 안내하고 서면동의 과정에도 문구를 첨가하여 확인토록 하였다. 이와 같은 절차를 거쳐 선발된 40명 중 형기종료일이 가까운 순서대로 우선 실험집단으로 배정하고 그 외의 참가자들은 통제집단에 배정하여 <표 4>와 같이 프로그램과 검사를 진행했다.

<표 4> 실험집단, 통제집단의 사전·사후 검사

무처치 통제집단은 사전과 사후 검사만 진행하고 별도의 프로그램 진행은 없었으며 연구기간이 종료한 이후에 실험집단과 동일하게 통합과정 또는 기본과정을 받도록 조치하였다. 교정시설 통합적 프로그램은 교정본부 마약사범재활팀에서 발간한 ‘마약류 회복이음’ 과정 매뉴얼에 따라 구조화된 집단상담 프로그램, 심리교육, 상담 방식으로 운영하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 인구통계학적 특성

실험집단과 통제집단의 인구통계학적 특성이 동질하게 구성되었는지 확인하기 위해 나이에 대해서는 독립표본 t-검증, 범수, 재범위험성(REPI), 경비처우급에 대해서는 카이스퀘어 검증을 실시하였다. 그 결과, 나이(t = -1.760, p = .087), 범수(χ²= 1.385, p = .500), 재범위험성(χ²= 1.911, p = .591), 경비처우급(χ²= 1.682, p = .641)에서 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않아 두 집단 간 인구통계학적 동질성이 확보된 것을 확인할 수 있었다.

<표 5> 집단 별 나이, 범수, 형기 빈도 및 차이 검증(N=40)

2. 실험집단과 통제집단 간 사전 동질성 검증

마약사범의 심리치료 프로그램 실시 전 실험집단과 통제집단의 척도점수의 동질성을 검증하기 위해 점수의 평균 차이를 독립표본 t - 검증을 통해 분석하였다. 분석결과 두 집단의 우울, 불안 및 스트레스 하위요인의 평균점수는 2.30에서 5.30이며 집단 간 통계적인 유의한 차이는 없었다. 또한 회복단계 역시 평균점수는 8.96에서 10.22이며 역시 통계적으로 유의한 차이는 없었다. 그러나 단약 자기효능감(t = 2.863, p < .01)과 변화준비도 및 치료열망단계(SOCRATES-D)의 하위 요인 중에서 인식요인(t = 2.112, p < .05)은 실험집단과 통제집단의 점수가 차이가 있었다. 이와 같이 몇 가지 변인에 있어 유의한 차이가 있었던 것은 통제집단은 무작위 추출한 반면 실험집단의 경우 참여자 본인의 동의 및 신청에 의해 구성되어 본인이 시범운영에 참가하고 있다는 선발 동기의 차이에서 기인했을 가능성이 있다.

<표 6> 실험집단과 통제집단 간 주요변인의 사전 동질성 검사 결과(N=40)

* p < .05, ** p < .01

3. 프로그램 효과성 평가

사전검사 결과, 단약 자기효능감과 변화준비도 및 치료열망단계(SOCRATES-D)의 인식요인에서 집단 간 차이가 존재하여 집단 점수의 동질성이 온전히 확보되었다고 보기 어려우므로 실험집단과 통제집단의 프로그램 효과성을 평가하기 위해 사전검사 점수를 공변인으로 설정한 후 공분산분석을(Analysis of Covariance) 실시하였으며 그 결과는 <표 7>에 제시하였다. SOCRATES-D의 회복실천, 인식 요인과 함께 우울, 불안 및 스트레스, 회복단계, 단약 자기효능감 척도는 주효과 및 상호작용효과가 유의한 것으로 나타났으며 SOCRATES-D의 양가감정 요인은 유일하게 주효과 뿐 아니라 상호작용효과도 나타나지 않았다. 이 결과를 통하여 프로그램 처치 유무에 따른 집단 간 차이가 SOCRATES-D의 회복실천, 인식 요인 및 우울, 불안 및 스트레스, 회복단계, 단약 자기효능감의 변화에 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다.

<표 7> 실험집단과 통제집단 사전-사후 공분산분석 결과

*** p < .001

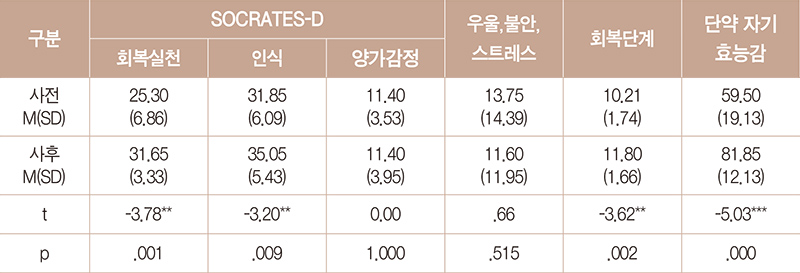

종속변인들이 각각 어떻게 변화하였는지 보다 면밀히 분석하기 위하여 대응표본 t-test로 사후분석을 실시하였으며 그 결과는 <표 8>에 제시하였다. 대응표본 t-test 결과, SOCRATES-D의 회복실천 및 인식 요인, 회복단계, 단약 자기효능감이 사전에 비하여 유의미하게 증가하였고 우울·불안·스트레스는 감소한 것을 확인할 수 있다. 부적 정서에 있어 명목적 차이만이 발생한 것에 대하여 약물 사용에 대한 양가감정 혹은 자유가 박탈된 수형생활 중이라는 맥락적 요인이 우울·불안·스트레스와 같은 정서적 요인에 충분히 영향을 미칠 수 있음을 고려하면, 치료적 처치로 부적 정서의 집단 간 유의미한 차이가 발생하였음에도 불구하고 집단 내 사전·사후의 차이는 다소 작을 가능성을 추측해 볼 수 있다.

<표 8> 실험집단의 대응표본 t-검증 결과(N=20)

** p < .01, *** p < .001

4. 프로그램 효과성에 영향을 미치는 변인 탐색

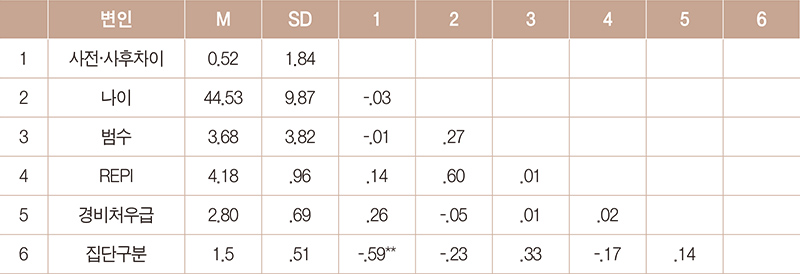

참가자들의 인구통계학적 변인과 측정변인 간의 상관관계를 먼저 분석하였다. 주요변인은 나이, 범수, 재범예측지표(Recidivism Prediction Index:REPI), 교정시설 내 처우구분 등급인 경비처우급, 사전·사후차이, 집단구분(실험 및 통제집단 구분)이었다. 그 분석결과는 <표 9>에서 제시한 바와 같이 사전·사후차이와 집단의 구분 외에는 변인 간 상관은 유의하지 않은 것으로 나타났다.

<표 9> 주요변인의 기술통계 및 상관계수(N=40)

** p < .01

† 사전·사후차이: 각 사전 및 사후 검사 차이의 절대값

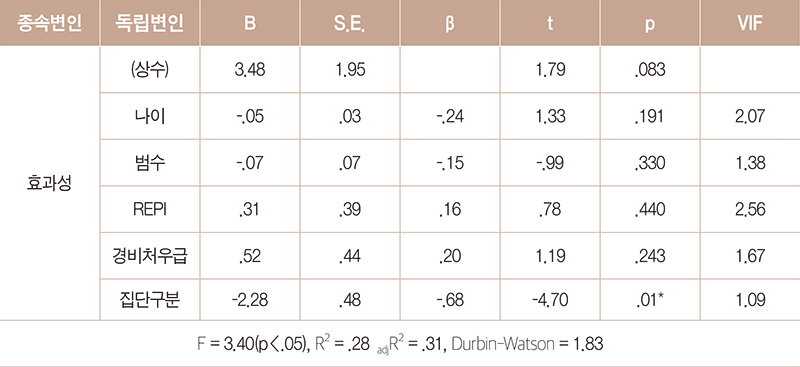

다음으로 집단구분에 따른 프로그램의 차이가 마약사범들의 단약 자기효능감, 회복가능성, 정서적 변화 등에 미치는 영향을 보다 명확히 밝히기 위해 프로그램 외에도 이들의 중독 및 재활과 관련된 심리적 상태에 영향을 미칠 가능성이 있다고 예상되는 여러 변인들을 고려하여 중다회귀분석(Multiple Linear regression Analysis)을 실시하였다. 사전·사후차이를 종속변인으로 설정하고 나이, 범수, REPI, 경비처우급, 집단구분을 독립변인으로 설정하고 분석을 진행하였다. 결과는 <표 10>에 제시하였다. 회귀모형은 통계적으로 유의하였으며(F = 3.40, p < .05, adjR2=.31), 집단구분(β=.68, p < .05)이 유일하게 프로그램 효과성에 유의한 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 즉, 프로그램의 효과성에 관여할 수 있을 것으로 예상되었던 변인들 중 직접적인 영향을 미치는 것은 집단구분인 것으로 확인되었다. 이것은 실험집단과 통제집단 간 집단구분에 따라 무처치한 통제집단과 달리 프로그램 처치를 실시한 실험집단의 사전·사후의 차이가 유의미했음을 보여준다.

<표 10> 측정 변인들이 프로그램 효과성에 미치는 영향(N=40)

* p < .05

Ⅴ. 논의

본 연구는 마약사범재활 전담교정시설 마약사범의 중독재활을 위해 통합적(회복이음 과정) 프로그램을 개발하고 그 효과성을 검증하고자 하였다. 전담교정시설의 마약류 통합적 프로그램은 외부전문가 자문단(중독재활 관련 교수 2명)과 법무부 내부 전문가 그룹인 마약류 담당자, 마약사범 전담교정시설 프로그램 담당자, 심리학 박사 등 총 9명의 개발팀이 개발하였다. 본 프로그램은 문헌 분석을 통해 이론적 기반을 마련하고, 통합적 프로그램 시범운영 후 결과분석으로 문제점 파악, 전문가 자문 등을 통해 미비점을 보완하는 단계를 거쳐 교정시설의 특수성을 고려하고 마약사범의 중독재활에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 구성되었다.

마약사범재활 전담교정시설의 회복이음 과정에 자원한 마약사범을 대상으로 프로그램을 실시하고 수집된 자료를 바탕으로 프로그램의 효과성을 분석하였다. 이를 통해 통합적 프로그램이 마약사범에게 미치는 치료의 효과를 검증하기 위해 심리적 지표상의 변화를 확인하고 프로그램의 효과에 영향을 미치는 치료 요인을 탐색하였다. 본 연구의 주요 연구 결과는 다음과 같다.

실험집단은 회복실천, 인식, 우울·불안·스트레스, 회복단계 및 단약 자기효능감에서 유의한 변화가 나타났다. 프로그램의 심리적 지표의 구체적인 효과성을 검증하기 위해 실험집단의 사전과 처치 후 점수를 비교한 결과 회복실천, 인식, 회복단계, 단약 자기효능감이 유의미한 긍정적 변화가 나타났다. 프로그램에 참여한 마약사범들은 회복실천, 인식, 회복단계 및 단약 자기효능감에서 유의미한 긍정적인 변화를 보였다. 특히 회복실천과 인식 수준의 유의미한 변화는 중독의 회복 과정에서 개인의 동기와 결심을 강화하는 것이 중요함을 보여준다. 마약류 중독자의 변화과정이 회복(SAMHSA, 2022)이기 때문에 마약류 중독자가 자신의 중독 문제를 인식하고 이를 극복하기 위하여 실천적 노력을 기울일 수 있도록 돕는 본 통합적 프로그램이 마약사범의 출소 후 지속적인 회복행동에 기여할 수 있음을 시사한다. 또한, 우울, 불안, 스트레스의 감소는 중독자가 정서적으로 안정되고 심리적 부담이 줄어들었음을 알 수 있고 회복 단계와 단약 자기효능감의 변화는 중독자가 중독 상태에서 벗어나고 회복 과정에서 더 건강한 생활 방식을 채택하게 되었음을 보여준다.

마약류 통합적 프로그램은 동기강화 상담, 12단계 촉진 상담, 자조 모임, 특별 활동, 출소 후 직업 연계 활동 등 다양한 치료적 개입을 포함하고 있다. 이러한 통합적 접근은 중독 회복 과정에서 단순히 약물 사용을 중단하는 것을 넘어, 중독자의 전 생애에 걸친 회복을 시작하는 데 효과적임을 확인할 수 있었다.

동기강화 상담은 개인의 변화를 이끌어내는 과정으로, 중독자가 자신의 삶에서 변화를 이루기 위한 동기와 목표를 설정하도록 돕는다. 본 연구의 실험집단에서 단약 자기효능감 점수가 유의미하게 상승한 것은 동기강화 상담 개입이 단약 자기효능감을 증진한다는 선행 연구 결과(하형미, 장수미, 2023)를 지지한다. 이는 통합적 프로그램이 마약사범의 변화 동기를 이끌어내고 강화하는데 중요한 역할을 하고 중독자 자신이 회복 가능성에 대한 자신감이 반영되었다고 볼 수 있다.

12단계 촉진 상담은 중독자들이 자신의 중독 성향을 깊이 탐구하고, 그로 인한 결과를 명확히 이해하며, 이를 바탕으로 회복을 향한 계획을 세우도록 한다. 이는 마약사범들이 통합적 프로그램을 통해 자신의 중독 성향과 마약류 폐해를 구체적으로 탐색하고 성찰하는 기회를 제공함으로써 회복을 돕는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 보여주었다.

자조 모임은 중독자들끼리 상호 지원과 격려를 통해 지속적인 회복을 돕는 역할을 한다. 특히 NA와 같은 자조 모임을 통해 단약 유지와 회복에 중요한 요소로 작용했다. 자조 모임은 동료 중독자들이 서로를 지원하며, 같은 문제를 겪는 사람들과의 상호작용을 통해 지속적인 회복을 가능하게 한다.

특별 활동은 중독자들의 흥미와 취미를 반영한 다양한 활동을 통해 수용 생활 삶의 질을 향상시키고, 출소 후 직업 연계 활동은 중독자들이 사회로 복귀하여 성공적으로 재적응할 수 있도록 지원한다. 나아가 사후 연계 활동은 중독자가 교정시설을 떠난 후에도 지속적인 지원을 받을 수 있도록 하여 재발 방지를 하는 중추적 역할을 할 수 있기 때문이다.

이러한 결과를 볼 때, 재발 방지를 위한 체계적이고 지속적인 지원의 필요성이 중요하다. 본 연구 결과는 치료 프로그램 종료 후에도 지속적인 지원과 관리가 필요함을 강조한다. 중독은 만성적인 재발 위험을 동반하기 때문에, 프로그램 종료 후에도 지속적인 지지와 회복 연계망 제공이 재발 방지에 중요한 역할을 한다는 것을 재확인하였다. 특히, 출소 후 자조 모임 참여와 직업훈련이나 취업을 위한 지속적인 사회적 지지 체계 구축이 중요함을 확인하였다. 중독자들이 사회에 성공적으로 적응하고 장기적으로 단약을 위해 회복을 유지할 수 있도록 돕는 데 무엇보다 필요하다. 더불어 재발 방지를 위한 지원은 중독자가 중독 상태로 돌아가지 않도록 도와주는 중요한 요소이다. 프로그램 종료 후에도 지속적인 지지와 관리가 필요하다는 것은 중독이 단기간의 치료로는 완치될 수 없다는 것을 의미한다. 지속적인 지지와 회복 연계망은 중독자가 사회에 적응하고, 건강한 삶을 유지하며, 재발을 방지하는 데 필수적이다.

본 연구의 의의는 마약사범재활 전담교정시설에서의 통합적 프로그램(회복이음 과정)이 효과적임을 입증함으로써, 향후 중독 재활 프로그램 개발 및 운영에 있어 중요한 기초자료로 활용될 수 있다. 특히, 마약류 중독을 포함한 다양한 중독 장애의 회복을 위한 통합적 접근의 필요성과 중요성을 재확인함으로써, 마약사범의 회복을 유지하고 사회적 복귀를 촉진하는 통합적 프로그램의 확대·적용에 대한 정책적 시사점을 제공한다.

본 연구의 제한점과 추후 연구를 위한 제언은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 마약사범 재활 전담교정시설의 특정 집단을 대상으로 한정되어 있어 연구 결과를 일반화하는 데 제한적일 수 있다. 둘째, 본 연구의 연구대상자는 모두 남성으로 이루어져 여성의 특수성이 반영되지 못한 한계점이 있기에 추후 여성 마약사범에 대한 프로그램의 효과성을 재검증할 필요가 있다. 셋째, 본 연구의 결과에서 통제집단에 비해 여러 치료적 변인이 개입된 실험집단의 효과성이 유의미하게 밝혀졌으므로 추후 각각의 치료적 변인들이 프로그램 효과성에 어떻게 영향을 미쳤는지 명확히 다룰 수 있도록 질적 자료를 추가한 연구가 필요할 것이다.

따라서 추후 연구에서는 보다 다양한 중독자 집단을 대상으로 한 프로그램의 효과성을 확인할 수 있는 연구가 필요하다. 또한 본 프로그램의 장기적인 효과성을 평가하기 위해 종단적으로 출소 후 일정 기간 동안 추적 연구가 필요하다. 이를 통해 중독 회복 프로그램의 장기적인 효과와 지속 가능한 회복 방안을 모색할 수 있을 것이다.

■ 국내문헌

강은영/신성만/홍민지. (2012). 마약류사범 재활센터 치료·재활교육 프로그램 개발 연구: 형사정책연구원:12-AB-07

김나미/조현섭/박경은. (2019). 국외 중독회복 패러다임의 변화와 발전과정. 상담학연구, 20(4), 133-153.

김영선, (2018). 12단계 통합 회복 프로그램이 남성 알코올 중독자 회복과 자활의지에 미치는 영향. 한양대학교 대학원 박사과정논문.

김복희. (2010). 「12단계촉진치료」가 알코올의존 회복에 미치는 효과성 연구. 인하대학교 정책대학원 석사학위청구논문.

김성재. (1996). 알코올리즘 환자가 음주-고위험 상황에서 사용한 대처방식과 우울과의 관계. 스트레스硏究, 4(2), 79-88.

김용진. (1998). 인지행동 프로그램이 성인약물중독자의 사회심리적 행동에 미치는 영향에 관한 연구. 숭실대학교 석사학위논문.

김정우/송병준/신정호/최현숙/안규석/조관연/장승옥/채규만/김용석/김지은/권구영/엄태진/조성기/조현섭. (2004). 알코올백과, 한국음주문화연구센터:서울.

김지원/변혁. (2024). 청소년 마약류 중독 치료를 위한 디지털치료제 예술치료 적용을 위한 문헌연구. 트랜스-, 16, 1-31.

고윤순. (2023). 한국의 마약중독 치료·재활체계 현황 및 개선방안. 교정복지연구, 84, 1-27.

김향희/최봉실/성지은. (2022). 원예치료 프로그램이 정신질환자에게 미치는 효과. 정신간호학회지, 31(2), 219-229.

대검찰청, (2022), 2021 마약류 범죄백서.

문미영/박천호/장유진. (2010). 정신적 장애인을 위한 원예치료 프로그램 분석. 화훼연구, 18(2), 136-141.

박동진. (2021). 자아존중감 향상을 위한 집단원예치료 프로그램에 대한메타분석. 상담심리교육복지, 8(6), 207-220

박성수. (2022). 마약류 중독예방사업의 활성화 방안. 한국중독범죄학회보, 12(4), 71-100.

______ 백민석. (2019). 마약류 범죄의 암수율 측정에 관한 질적 연구. (1), 151-170.

박진실. (2017). 마약류사범재범방지에 관한 해외사례 및 도입방안에 관한 연구. 중앙법학, 19(3), 187-220.

박현나. (2022). 외국의 마약류중독 수형자를 위한 교정시설 내 치료 프로그램:미국, 캐나다, 호주를 중심으로. 교정담론, 16(1), 1-27.

법무부, (2023), 2023 교정통계연보.

손조영. (2015). 알코올중독자의 AA(Alcoholics Anonymous) 모임 참여도에 따른 금주자기효능감 및 회복도 비교. 이화여자대학교 석사학위 논문.

송진희/서종건/권혜진/김용석. (2017). 수감 중인 약물사용자의 약물재활교육 경험. 정신보건과 사회사업, 45(1): 5-35.

신수경. (2014). 약물용 한국어판 변화준비도 단계 및 치료열망 척도의 신뢰도와 타당도 연구. Journal of The Korean Data Analysis Society, 16(2), 973-985.

신연희. (2008). 출소 후 재범 예방에 관한 연구: 사회 자본을 중심으로. 형사정책연구, 19(1), 191-213

신선희. (2022). 마약 중독에 대한 비판적 담론 분석. 한국콘텐츠학회 논문지, 22(9), 712-726.

조중현/손정락. (2013). 마음챙김 기반 인지치료(MBCT) 프로그램이 마약류 중독자의 우울, 충동성 및 단약자기효능감에 미치는 효과. 한국심리학회지: 임상, 32(1), 13-31.

양혜정. (2022). 마약류 중독 예방과 치료를 위한 법 제정 필요성에 관한 연구. 한국경찰학회보, 24(6), 223-246.

장혜량, 서경선, 김나미. (2022). 마약중독회복요인에 대한 초이론적 모델의 유형 고찰 : 국내 질적 연구의 내용 분석. 한국심리학회지: 건강, 27(3), 425-440.

정여경/최경찬/이장한. (2024). 마약류사범 대상 한국어판 회복단계척도의 타당화 연구. 교정연구. 34(1), 157-188.

최미경. (2023). 청년 마약중독자의 삶에 대한 현상학적 연구. 한국사회복지학, 75(3), 369-396.

홍경아. (2023). 마약류 중독 실태와 대응방안: 중독경험자와 마약전문가의 인식 차이를 중심으로. 한성대학교대학원 박사학위논문.

하형미/장수미. (2023). 동기강화상담 기반 중독행동 개입프로그램에 관한 체계적 문헌고찰. 사회복지실천과 연구, 20(1), 71-107.

황만성/한동운. (2005). 마약류 사범 치료재활을 위한 형사사법체계와 보건의료체계의 협력 활성화 방안, 한국형사정책연구원 : 05-19-03

■ 외국문헌

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological assessment, 10(2), 176.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The Psychology of Criminal Conduct. Routledge.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003). The efficacy of motivational interviewing: A meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(5), 843-861.

Caulkins, J. P., Rydell, C. P., Schwabe, W. L., & Chiesa, J. (1997). Mandatory Minimum

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.

Cunningham, J. A., Sobell, L. C., Sobell, M. B., & Gaskin, J. (2008). Alcohol and drug abusers’ reasons for seeking treatment. Addictive Behaviors, 23(3), 421-423.

Davidson, L., & White, W. (2007). The concept of recovery as an organizing principle for integrating mental health and addiction services. The journal of behavioral health services & research, 34(2), 109-120.

Dawson, S. A., Grant, B. F., Stinson, F. S., Chou, P. S., Huang, B., and Ruan, W. J. 2005. Recovery from DSM-Ⅳ alcohol dependent: United States, 2001-2002. Addiction, 100(3): 281-292.

Deegan, P. E. (1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. Psychosocial Rehabilitation Journal, 11(4), 11-19.

DiClemente, C. C., Carbonari, J. P., Montgomery, R. P., & Hughes, S. O. (1994). The Alcohol Abstinence Self-Efficacy scale. Journal of studies on alcohol, 55(2), 141-148.

Drug Sentences: Throwing Away the Key or the Taxpayers’ Money RAND Corporation.

Gantt, L., & Tinnin, L. W. (2009). Support for a neurobiological view of trauma with implications for art therapy. The Arts in Psychotherapy, 36(3), 148-153.

Hartney, E. (2011). Health psychology and behavior change: From science to practice. Wadsworth.

Henry, J., & Crawford, J. (2005). A meta-analytic review of verbal fluency deficits in schizophrenia relative to other neurocognitive deficits. Cognitive neuropsychiatry, 10(1), 1-33.

Holland, J. L. (1997). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. Psychological Assessment Resources.

Humphreys, K. (2004). Circles of recovery: Self-help organizations for addictions. Cambridge University Press.

Jacobson, N., & Curtis, L. (2000). Recovery as Policy in Mental Health Services: Strategies Emerging from the States. Psychosocial Rehabilitation Journal, 23(4), 333-341.

KBS NEWS. (2022). “마약과의 전쟁”... 4개 검찰청에 특별수사팀 설치.

Kelly, J. F., & White, W. L. (2012). Addiction recovery management: Theory, research, and practice. New York: Springer.

Koob, G. F., & Le Moal, M. (2008). Addiction and the brain antireward system. Annual Review of Psychology, 59, 29-53.

Kurtz, E., & White, W. (2015). Recovery spirituality. Religions, 6(1), 58-81.

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5579092

Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative systhesis. The British Journal Of Psychiatry, 199(6), 445-452.

Lundahl, B. W., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D., & Burke, B. L. (2010). A meta-analysis of motivational interviewing: Twenty-five years of empirical studies. Research on Social Work Practice, 20(2), 137-160.

Malchiodi, C. A. (2003). Handbook of Art Therapy. Guilford Press.

Mancini, M. A. (2003). Theories of recovery elicited from individuals diagnosed with psychiatric disabilities. State University of New York at Albany, Doctoral dissertation.

McLellan, Arndt, Metzger, Woody, O’brlen (1993). The effects of psychosocial services in substance abuse treatment. Addictions Nursing Network 5(2): 38-47.

McLellan, A. T., Lewis, D. C., O’Brien, C. P., & Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. JAMA, 284(13), 1689-1695.

McCollister, K. E., French, M. T., & Fang, H. (2010). The cost of crime to society: New crime-specific estimates for policy and program evaluation. Drug and Alcohol Dependence, 108(1-2), 98-109.

Moos, R. H. (2008). Active ingredients of substance use-focused self-help groups. Addiction, 103(3), 387-396.

Morgenstern, J., & Longabaugh, R. (2000). Cognitive-behavioral treatment for alcohol dependence. The handbook of alcoholism treatment approaches, 2, 123-137.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change (3rd ed.). Guilford Press.

Miller WR, Tonigan JS. Assessing drinker’s motivation for change: The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES) Psychol Addict Behav. 1996;10:81-89.

Nestler, E. J. (2001). Molecular neurobiology of addiction. American Journal on Addictions, 10(3), 01-217.

Ng, F., Trauer, T., Dodd, S., Callaly, T., Campbell, S., & Berk, M. (2007). The validity of the 21-item version of the Depression Anxiety Stress Scales as a routine clinical outcome measure. Acta neuropsychiatrica, 19(5), 304-310.

Prendergast, M. L., Podus, D., Chang, E., & Urada, D. (2002). The effectiveness of drug abuse treatment: A meta-analysis of comparison group studies. Drug and Alcohol Dependence, 67(1), 53-72.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to the addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102-1114.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Rief, S., Braude, L., Lyman, R. Dougherty, R. H. et al. (2014). Peer Recovery Support for Individuals with Substance Use Disorders, Assessing the Evidence Psychiatric Services, 65(7), 841-965.

Rollnick, S., & Miller, W. R. (1995). What is motivational interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23(4), 325-334.

Room, R. (2005). Stigma, social inequality and alcohol and drug use. Drug and Alcohol Review, 24(2), 143-155.

SAMHSA (2022). SAMHSA’s Working definition of Recovery, HHS Publication No.1-877-SAMHSA-7, Rockville, MD: SAMHSA.

Shea, B. J., Hamel, C., Wells, G. A., Bouter, L. M., Kristjansson, E., Grimshaw, J., ... & Boers, M. (2009). AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. Journal of clinical epidemiology, 62(10), 1013-1020.

Sinclair, S. J., Siefert, C. J., Slavin-Mulford, J. M., Stein, M. B., Renna, M., & Blais, M. A. (2012). Psychometric evaluation and normative data for the depression, anxiety, and stress scales-21 (DASS-21) in a nonclinical sample of US adults. Evaluation & the health professions, 35(3), 259-279.

Super, D. E. (1957). The Psychology of Careers. Harper & Brothers.

Sullivan, W. P. (1994). A Long and Winding Road: The Process of Recovery from Severe Mental Illness. Innovations & Research, 3(3), 19-27.

Tonigan, J. S., Miller, W. R., & Schermer, C. (2002). Atheists, agnostics and Alcoholics Anonymous. Journal of studies on alcohol, 63(5), 534-541.

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420-421.

Volkow, N. D., Fowler, J. S., & Wang, G. J. (2003). The addicted human brain: Insights from imaging studies. Journal of Clinical Investigation, 111(10), 1444-1451.

Westra, H. A. (2012). Comparing the effects of motivational interviewing and cognitive-behavioral therapy on engagement and retention of alcohol-dependent clients. Journal of Substance Abuse Treatment, 43(4), 397-402.

White, W. L. (2009). Peer-based addiction recovery support: History, theory, practice, and scientific evaluation. Great Lakes Addiction Technology Transfer Center.

White, W. L. (2012). Recovery/remission from substance use disorders: An analysis of reported outcomes in 415 scientific reports, 1868-2011. Chicago, IL: Great Lakes Addiction Technology Transfer Center, Philadelphia Department of Behavioral Health and Intellectual Disability Services, Northeast Addiction Technology Transfer Center.