교정 포커스

우리나라 최초의 파빌리온(전주형)

감옥 건축: 인천소년형무소

1. 서

인천의 역사는 선사시대인 구석기시대로 거슬러 올라간다. 원삼국시대에 미추홀이 있었다고 추정되며, 삼국시대에 고구려의 영토가 된 뒤로는 매소홀현(買召䑸䎱)으로 불리다가 다시 신라의 영토가 되었고 경덕왕이 소성(邵城)이라 이름 지었다. 고려 시대에는 수도인 개성에 인접한 해안지역으로서 해양교통의 요충지 역할을 하였으며, 왕성(王城)을 보호할 목적으로 안남도호부(安南都護府)를 오늘날 부평인 수주(樹洲)에 두었다.

안남도호부는 시흥, 양천, 통진, 김포, 그리고 원인천(原仁川) 지역이라 할 수 있는 소성현(邵城縣)이 속해 있었다. 소성현은 고려 왕실의 외척을 배출하여 계속하여 지위가 격상되었는데, 고려 숙종 때에 경원군(慶源郡)으로 승격되었고, 인종 때에는 인주(仁州)로, 공양왕 때는 경원부(慶源府)로 승격되었다. 그러나 조선 개국한 후 태조는 다시 인주로 격하하였고, 태종이 고을 사이의 서열을 정비하면서 인천으로 격하하여 오늘날의 이름을 얻게 되었다. 세조 5년 인천에 도호부를 두었으며, 병자호란 이후 효종은 강화도로 들어가는 우회로를 확보하기 위해 제물진을 구축하였다.

숙종 때에 이르러 제물진 앞 월미도에 행궁을 설치하고 방어를 강화하였다. 병인양요, 신미양요와 운요호 사건을 거치면서 인천은 외세(外勢)와 직접 대면하는 곳이 되었다. 제물포조약 이후 6년이 지나 제물포가 개항되었고 청나라와 일본의 조계지와 서양 여러나라의 영사관이 제물포에 들어섰다. 그리고 관교동(문학동)에 있던 인천의 중심지가 개항에 따라 사실상 제물포로 옮겨지게 되었다. 제물포를 통한 교역 대상국은 청나라가 압도적이었으나 청일전쟁 이후 일본이 주도권을 쥐게 되었다. 1906년 인천 내항을 축조하여 항구를 확장하였고, 일제강점기에 이르러 인천은 일제 식민 통치의 중요한 항구가 되었다.1)

경성감옥 인천분감2)은 1909년 2월 대한제국 정부로부터 인계받은 감리청(監理廳) 건물을 그대로 사용하면서 개청하였으며, 1923년 폐청이 되었다. 그 후 1936년 인천소년형무소가 근대식 건축물로 문학동에 신축되었다. 신축된 인천소년형무소는 우리나라에 건축된 최초의 파빌리온 감옥 건축양식(전주식)으로 우리나라 감옥 건축사에 있어서 하나의 전환점으로 평가할 수 있다.

1) 위키피디아(2024년 2월 10일 접속)

2) 1912년 9월 기존의 경성감옥이 서대문감옥으로 개칭되면서, 인천분감 역시 서대문감옥 인천분감으로 개칭되었다.

2. 경성감옥 인천분감

인천부(仁川府)는 조선시대 23부제 아래 최고 지방행정구역이었으며, 1896년 23부제가 폐지된 이후 대한제국 시대에는 13도제 아래 경기도의 부로 인천군을 인천부로 승격하였다.

인천분감이 개청되기 전부터 인천에는 원형(圓形)의 전통 옥(獄)이 있었으며, 감옥은 내리(內里)에 있었다. 산마루에는 감리서(監理署)3)가 있고 그 왼쪽이 경무청, 오른쪽이 순검청이 있었으며 감옥은 순검청 앞에 위치하였다. 1909년 인천분감이 설치되면서 시설을 근대식 감옥으로 개축하였다.

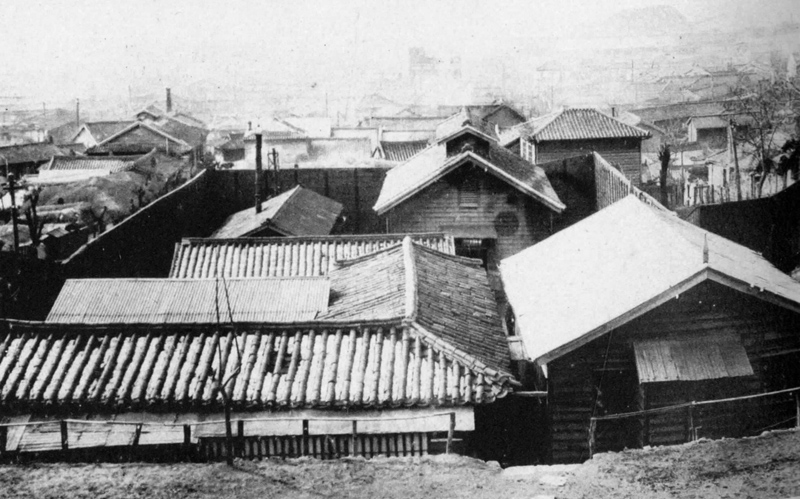

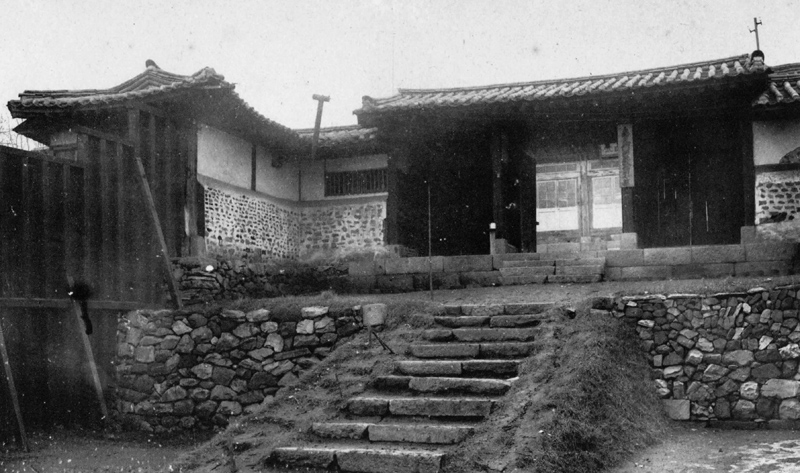

<인천분감>

백범 김구는 1896년 2월 안악군 치하포에서 일본 중위 쯔치다(土田壤亮)를 죽이고 5월 2일 일본 경찰에 체포되어 인천감영에 투옥되었다. 같은 해 7월에 사형이 확정되었으나 사형 직전에 고종의 특사령으로 사형을 면하였으며, 1898년 3월 9일 탈옥하였다.4) 탈옥을 하는 상황을 『백범일지』에 아래와 같이 자세히 기록하고 있다.5)

“나는 적수 방에서 잡수의 방으로, 잡수 방에서 적수 방으로 왔다갔다하다가 슬쩍 마루 밑으로 들어가서 바닥에 깐 박석(薄石, 사각형으로 구운 옛날 벽돌)을 창 끝으로 들춰내고 땅을 파서 옥 밖에 나섰다. (중략) 나는 내가 나온 구멍으로 다시 들어가서 천연덕스럽게 내 자리에 돌아가 앉았다. 나는 눈짓으로 조덕근의 무리를 하나씩 불러 나가는 길을 일러주고 다섯 번째로 나가보니 먼저 나온 네 녀석들은 담을 넘을 생각도 아니하고 밑에 소복하니 모여 앉아서 벌벌 떨고 있었다.

나는 한 명씩 궁둥이를 떠받쳐서 담을 넘겨 보내고 마지막으로 내가 담을 넘으려 할 때 먼저 나간 녀석이 용동(龍洞)마루로 통하는 길에 면한 판장을 넘느라 왈가닥거리고 소리를 내어 경무청(警務廳)과 순검청(巡檢廳)에서 무슨 일이 난 줄 알고 비상 호각소리가 나고 옥문 밖에서 퉁탕퉁탕하고 급히 달리는 소리가 들렸다.

나는 아직도 옥의 담 밑에 서 있었다. 옥문 열리는 소리, 죄수들이 떠들썩하는 소리까지 들려왔다. 나는 죄수들이 물통을 마주 메는 한 길이나 되는 몽둥이를 짚고 몸을 솟구쳐서 담 꼭대기에 손을 걸고 저편으로 뛰어넘었다. 이렇게 된 이상에는 내 길을 막는 자가 있으면 사생의 결단을 하고 결투할 결심으로 판장을 넘지 아니하고 쇠창을 손에 들고 바로 삼문을 나갔다. 삼문을 지키던 파수 순검들은 비상소집에 들어간 모양이어서 아무도 없었다. 나는 탄탄대로로 나왔다. 들어온 지 2년 만에 인천 옥을 나왔다.”

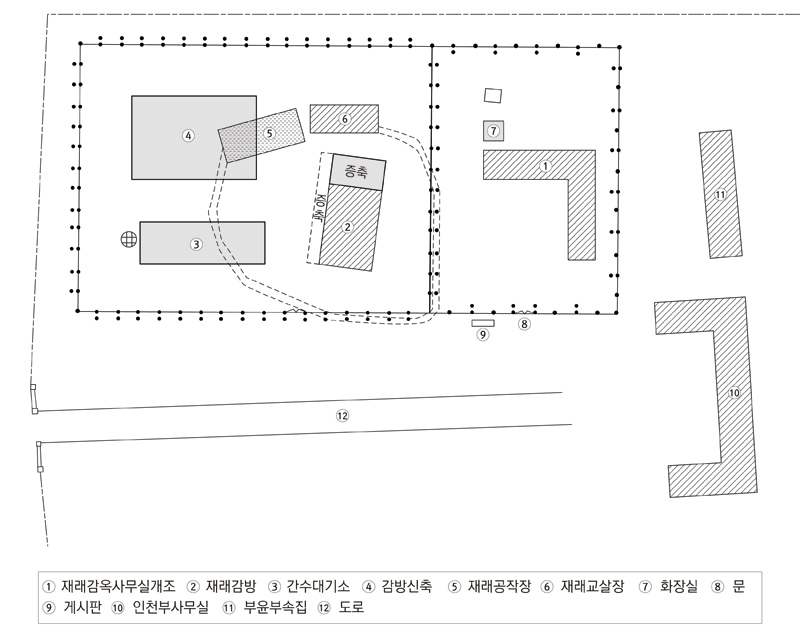

『백범일지』의 기록과 인천분감을 개축 도면을 통해 다음과 같은 역사를 알 수 있다. 아래 도면의 점선으로 된 부분이 흙벽으로 만들어진 옥의 담장이며, 6번이 구 교형장(絞刑場), 2번이 구 감방, 5번이 구 공작장(工作場)이다. 1894년 갑오경장 이후 근대식 국가체제로 바꾸면서 감옥사무는 지방 경무청에서 담당하게 되었으며, 당시 인천 옥에서는 사형을 집행하였다. 사형은 교형(絞刑)으로 집행하였고, 교형장이 담장으로 연결되어 있었다.

3) 감리서(監理署) : 조선말 개항장의 통상사무를 맡아보던 관청

4) 김구, 백범일지, 범우, 2023년 10월 5일, 318면.

5) 김구, 백범일지, 범우, 2023년 10월 5일, 110-111면.

구 감방은 3개 거실이 있었으며, 판자 바닥에 천정에는 종이를 붙여 마감처리하였던 것을 개축하면서 총 4개 거실로 늘리면서 천정까지 판자로 마감처리하고 처마를 판자로 이어붙였다.

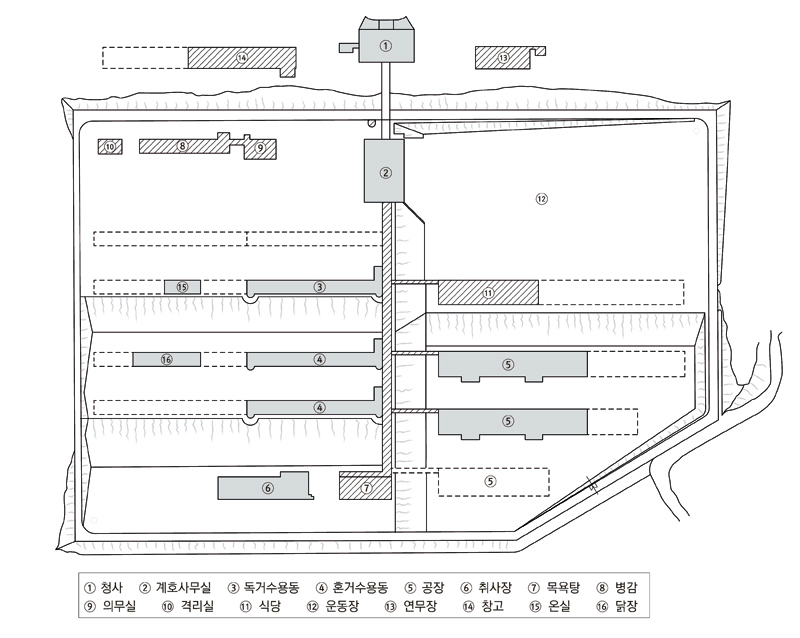

<인천분감 배치도>

구 사무소는 ‘ㄱ’자형 구조로 흙바닥 1실, 온돌 3실, 판자바닥 1실 등 총 4개의 거실이 있었으나, 개축시 사무실, 응접실, 창고, 간수휴게소, 탕비실, 화장실로 하였다.

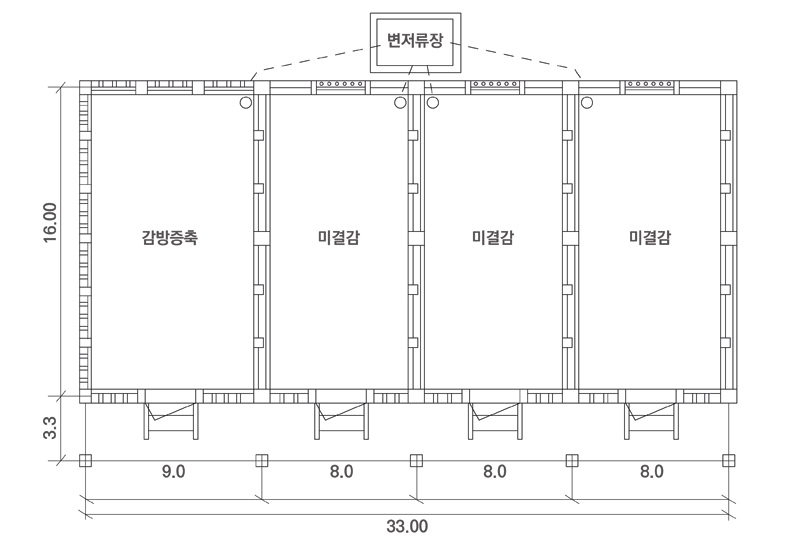

<인천분감 감방>

구 감방은 3개 거실이 있었으며, 판자바닥에 천정에는 종이를 붙여 마감 처리하였던 것을 개축하면서 총 4개 거실로 늘리면서 천정까지 판자로 마감 처리하고 처마를 판자로 이어붙였다.

<인천분감 사무실>

<인천분감 전경>

3. 인천소년형무소

가. 소년행형 개관

1923년에 경성감옥 개성분감을 승격하여 개성소년형무소를 신설하고 이어서 경상남북도의 소년수형자를 집금해 온 대구감옥 김천분감을 승격하여 김천소년형무소를 설치하였다. 개성소년형무소에는 18세 미만의 남자 소년 및 이에 준하는 자를 수용하고, 김천소년형무소에는 연령 20세 미만 남자 청년 및 이에 준하는 자(최근에는 형기 1년 이상의 자에 한한다.)를 전국에서 집금하였다. 연령 18세 미만의 여자 소년 중 형기 8월 이상의 자는 서대문형무소에 집금하였다.그 후 개성소년형무소의 수용인원이 급증하여 열심히 설비의 확장과 개선에 노력하였지만 정원의 2배 정도를 수용하는 상황이어서 소년형무소 증설의 필요성을 통감하고 이어서 1934년 예산에 그 경비를 반영하여 인천에 신축공사에 착수하였으며 1936년 7월에 개청을 하기에 이르렀다. 인천소년형무소에는 연령 18세 미만, 형기 1년 이상의 초범자로 학력이 보통학교 3학년 졸업 정도 이상을 집금하였다.

나. 인천소년형무소의 건축적 특성6)

1) 수려(秀麗)한 양식

우리나라에서 근대식 감옥 건축은 1907년 11월 완공되어 다음 해인 1908년 10월에 수용을 개시한 경성감옥(1912년 서대문감옥으로 명칭 변경)을 시작으로 1910년 대구감옥과 평양감옥이 건축되었다. 이어서 1912년 마포구 공덕동(현 서부지방검찰청 자리)에 경성감옥이 우리나라에 최초로 모범감옥(Model Prison)의 형태로 건축되었으며 이러한 건축양식은 1936년 인천소년형무소가 건축될 때까지 지속되었다.

1920년을 지난면서 당시 행형의 흐름은 수형자를 수형자로 구금하는 흐름을 포기하고, 1925년 런던국제형무회의에서 영국 내부대신 힉스가 “수형자를 감옥에 수용하는 것에 의해 국가의 책임이 끝나는 것이 아니라 수용함에 의해 이제부터 국가의 의무가 수행되어야 하는 입장에 있다”라고 주장한 이래 수형자를 구금하는 것에 대해 현대 문화국가는 ‘인간으로서 처우’해야 한다는 것이 요청되었다.

교육 행형의 기본사상은 인간으로서의 수형자를 대상으로 하는 것에 출발점을 가진다. 1928년 국제형법 및 감옥위원회의 초안인 「수형자 처우에 관한 최저기준원칙」은 감옥 건축상 많은 시사를 주었으며 일자형 형태인 파빌리온 양식이 각국에서 근대적 행형건축의 주류로 건설되기에 이르게 되었다. 파빌리온 건축양식은 1940년대부터 1970년대 말까지 미국 교도소 건축의 기본 형태로 자리잡았으며 이 시기를 1세대라고 평가하고 있다.

6) 治刑, 15권 5호, 1938. 5. 1. 2∼17면.

<인천소년형무소 배치도>

인천소년형무소는 완전한 병렬형 단방(單房)식으로 채광, 채난(採暖)에 있어서 구분이 없으며 우리나라 최초로 자랑할 만한 것이라고 생각된다. 그 규모가 큰 것에 대해서는 비난할 점이 있더라도 장래 행형 건축의 모범이 되는 점이 많았다. 주의해야 하는 것은 교육 행형에 적합한 행형 건축에 대한 사회의 무이해에 따르는 것을 망각해서는 아니된다. 형무소의 새로운 설비를 너무 화려하게 하면 형무소에 자원하는 자가 증가하지 않을까 우려하고, 사회의 하층계급자의 생활내용과 비교하여 비난하기도 한다.

이에 대해 말할 수 있는 것은 수형자는 누구라도 인간이라는 것이다. 즉 문화국가가 자신의 사회에서 발생하는 환자를 위해 병원을 건축하고, 의료설비를 완비해야 하는 것이 자기방위이자 동포에 대한 의무이다. 이것과 마찬가지로 문화국가는 자신의 사회에서 발생하는 범죄인을 구금하는 형무소를 건축하고 그들을 선도교화해야 하는 기관을 완비하는 것이 국가의 자기방위이기도 하고, 동포에 대한 의무가 되어야 한다. 형무소는 수형자를 다시 사회에 내보면서 그들이 장래 국가에 공헌한 수 있도록 심신을 치료해야 하는 병원이자 학교이다. 거실은 그를 위한 병실이자 기숙사이다. 공장과 교회당은 그들를 위한 치료실이고 교육장이다.

관공립 학교와 환자를 위한 설비인 병원에 대해 국가가 지출하는 금액이 거액이고, 당연한 의무라고 생각된다. 교육형주의의 행형은 종래의 시설 하에서 단순히 인적교화만에 의해서는 달성할 수 없다. 매질 아래서만 교육을 하는 것의 불가능한 것과 마찬가지로 위하적인 시설에서 윤리도덕을 가르쳐 정조(情操)를 도야(陶冶)하는 것은 형식만의 것으로 혼이 존재하지 아니하는 것이 아닌가. 이러한 의미에서 물적교화시설의 개선은 당연한 요구이다.

2) 청사의 특징

가) 청사의 주벽 밖 배치

행형의 사회화는 두가지 방향에서 실시되어야 한다. 하나는 형무관리와 사회와의 교류로 접근하는 것이다. 이 의미에서 형무관리는 소질에서 사회 사정에 정통하는 것이 요구되고, 시세(時勢)의 추이에 무관심해서는 안된다는 것는 말할 필요가 없다. 교육자가 되어야 할 형무관은 오늘날 행형의 기본 사상에 정통하고 내일의 행형에 약진하지 않으면 안 된다. 어제의 사회에 적응하는 것과 같이 시대에 뒤떨어진 사회인을 만들어내는 우를 무의식의 뒤에서라도 반복하는 것과 같은 일이 있어서는 안 된다. 형무관인 우리는 인격의 연마와 함께 시세에 뒤떨어진 붉은 벽돌촌의 주민이 되지 않으려는 마음가짐을 가져야 한다.

두번째는 형무관리와 사회와의 교류를 위해 형무소인 관청과 사화와의 절충과 균형을 한층 더 밀접하게 하는 것이다. 행형 기관을 엄격하게 철문과 외벽 아래에 마주 세우는 동안에는 교육상 온실 내의 행형으로 비난받고, 붉은 벽돌 마을의 주민으로 사회로 부터 멸시를 받는다. 따라서 지역으로부터 보다 활발하게 사회와 접촉을 구하고 이해를 가지도록 하기 위해 청사를 외벽 밖으로 진출시키는 것은 행형 사회화의 하나의 임무라고 할 수 있다. 다른 한편으로 수형자와 사회와의 교류 범위를 가능한 한 확대하는 것도 필요하다. 즉 수형자가 직접적으로 사회와 접촉하는 접견통신에서 제한의 완화를 가져오는 것, 특히 누진처우시행 후의 사회적 훈련에의 처우와 같이 수형자로서 사회복귀를 용이하도록 하는 것은 행형 사회화의 한 방면으로서 간과할 수 없다.

<문학산에서 본 인천소년형무소 전경>

행형의 사회화라고 하는 대임무를 가지는 청사는 당시 우리나라에서 건축상 배치로서 완전하게 계호구역과 분리된 곳은 부산형무소와 인천소년형무소 뿐이다.

당시 행형의 흐름에서는 행형 진화의 척도로서 행형 건축이 중요한 역할을 하였지만 그중 청사의 위치는 십수 년 이래의 문제로서 주의를 끌어 온 바로 종래 출입 상인조차도 쉽게 청사에 출입할 수 없는 상태인 형무소(예를 들면 서대문형무소, 경성형무소와 같음)가 많았고, 이에 대해 신축과 이축에 있어서는 점차 연구되었으나 인천소년형무소와 같이 행형 구역과 청사구역을 완전히 분리한 것은 달리 그 예를 볼 수 없었다.

나) 접견실

접견에 관해서는 격리작용에 여전히 중요함이 두어져 있었다. 행형의 임무가 수형자를 개선함으로써 장래의 사회를 방위는 것에 있다면 접견실의 칸막이를 설치할 필요가 없고, 나아가 철망도 격자문 설치 조차도 불필요하다.

1927년 독일행형법 초안에는 보안 또는 기율을 유지하기 위해 어쩔수 없는 경우에만 접견자와 수형자를 분리하거나 또는 수형자 및 접견자의 감정을 해하는 것과 같은 설비를 할 수 있는 것으로 하고 있다. 그리고 1923년 독일 자유형 집행에 관한 원칙 제117조와 같이 접견실 설비에 대해서는 수형자 또는 접견자의 감정을 해하는 것 같은 설비를 피하는 것으로 하여 인간다움에 도움이 되는 생활의 보장을 접견소에도 유지되어야 한다는 것은 오늘날 행형에서 충분히 고려를 기울여야 할 바이다.

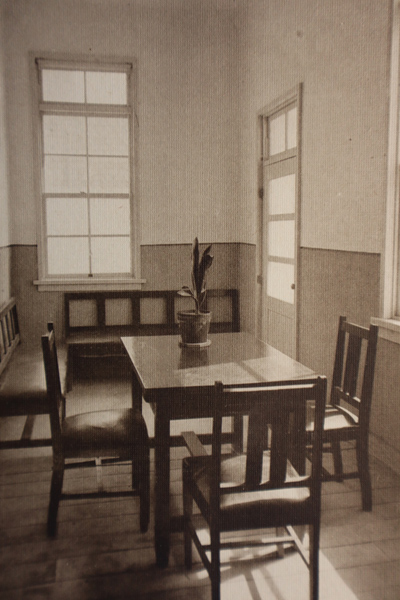

접견실 위치에 관해서는 종래의 관념에 따라 행형 구역 내에만 설치해야 하는 것으로 하고, 이를 행형 구역 외에 내보내는 것에 대해서는 부정되었다. 인천소년형무소에서는 행형 구역 외에 해당하는 청사의 한 쪽에 접견실을 두고 소년수형자의 사회적응성을 양성하는 데에 도움이 되는 수단으로 하고 외래자의 명예와 인격을 손상하지 아니하는 것 같이 최선의 주의가 기울여지고, 부모의 정에 어떠한 마음의 방해없이 접견을 실시하는 것은 커다란 혁신적인 일로서 기록되어야 할 점이다.

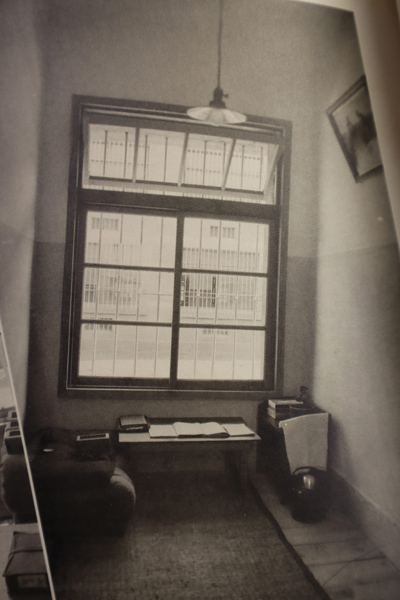

그리고 접견실 내부 구조는 다른 사무실과 아무런 차이가 없고, 외부에 철격자조차 보이지 않는다. 더구나 실내에는 꽃병과 책상 및 조잡하지만 종래 수형자 특유의 의자를 없애고 통상이 의자가 마련되어 있으며, 측면 벽에는 따뜻한 정이 넘치는 보호자에 대한 표어조차 붙어져 있다. 이렇게 하여 보호자의 방문을 기다리고 가족 사랑에 의해 본연의 인간성을 불러일으키기에 충분한 배려를 시행하고 있다.

<청사 접견실>

다) 백악(白堊)의 전당

붉은 벽돌이라고 불리는 명칭은 유럽에서 형무소에 준 존칭이다. 벌거벗은 붉은 벽돌에는 행형의 기능을 유감없이 발휘하도록 할 수 없고 건축 전체의 종합적 아름다움도 발생하지 아니한다. 적어도 완성의 미를 얻기 위해서는 착색의 아름다움을 필요로 하는 것에 대해 인천소년형무소에서는 주요 벽돌 건물에 대해서는 외부의 착색을 실질을 주된 목표로 하여 자연 몰타르 색으로 하고, 청사는 델리크루트 도색의 흰 전당으로 하였다.

3) 건축배치상 특징

가) 부지면적

부지면적은 형무소의 성질에 따라 다른 것은 물론이지만 그 토지가격에 따라 좌우되는 점도 분명히 있다. 구치감은 거실과 약간의 부속건물로 충분하고 운동장 설비도 광대할 필요가 없다. 작업이 중심인 형무소에는 공장에 대한 작업 재료의 창고도 고려하여야 하지만 작업 종류의 여하에 따라서도 상이한 바가 많다. 소년형무소는 성년형무소와 비교하여 부지면적에 필요로 하는 상당한 고려가 기울여져야 한다.

오늘날 행형의 흐름에서는 소년수형자의 정서함양을 위한 화원(花園, 꽃밭), 체육에 필요한 상당한 운동장 설비는 반드시 필요하다. 인천소년형무소 부지는 총면적 49,000평, 행형 구역 12,000평으로 하고 이상적인 수용정원 500명, 최대수용인원 800명으로 하여 최대수용인원으로 하여도 1인 평균 15평으로 하여 구체적 표준평수를 충족하고 있다. 이를 예를 들면 서대문형무소 행형 구역 16,000평은 청사, 창고, 구치감, 사무소를 그 구역 내에 포함하는 것으로 인천소년형무소는 청사 및 창고의 일부를 행형 구역 밖에 배치하는 등의 점을 고려하면 총면적에서 거의 같은 크기라고도 해야 하고, 그래도 수용인원의 관계를 대비할 때 인천소년형무소 부지는 확실하게 크다고 할 것이다. 특히 소년형무소 체육을 위해 2,000평의 운동장을 설치한 것은 일본에서 조차 그러한 것을 볼 수 없었다.

<운동장 및 체조>

나) 건물 배치

건물 배치는 행형 운영상 간과할 수 없는 긴밀한 관계에 있다. 앞에서 기술한 바와 같이 청사 위치가 담 밖에 진출한 것은 형무소의 사무적 중심이 외부 사회와의 교섭을 하는 데 있어 반드시 필요한 것과 구내의 전체 중심에 해당하는 계호력의 중추부인 계호사무소와 함께 교화력의 중추부인 교화사무소를 중심으로 하고 수용동, 공장을 배열하여 긴밀한 연결을 유지하도록 하였다.

건물 배치에 대해 특히 주의해야 할 것은 수용동의 배치이다. 종래부터 형무소 건물의 배치 방식은 수용동 배치에 따라 결정된다고 해도 과언이 아니다. 따라서 행형의 진보와 함께 행형 사조의 변천에 동반하여 수용동 배치 형태는 다양하게 고려되었지만 18세기 이후는 주로 파놉티콘식과 파빌론식 및 카티지시스템의 세 가지가 행형 건축상 논의의 중심이 되고 있다. 다른 건축물이 행형의 경영관리를 대상으로 하여 편리함과 불편함을 중심으로 하여 배치되고 있는 것에 반해, 수용동 배치는 단순히 구금의 편리함과 불편함만을 문제로 하지 아니하고 수형자로 하여 인간다운 생활을 영위하는 데 있어 어떠한 배치를 하는냐의 문제가 논의의 중심이 되어 있다.

첫 번째 파놉티콘 시스템은 펜실베니아제 구금 방법의 발전과 함께 세계를 풍미(風靡)한 독거분방제를 행형의 중심적 사조로 하는 시대에 혼거제를 폐하고 분방제로 함에 따라 생겨난 국가재정적 견지와 계호시찰의 편리를 고려하고, 경제학자 벤담에 의해 고안된 것이다. 일본의 과반수의 형무소가 대체로 이 형태에 따라 건축된 것은 메이지(明治)시대의 분방제의 발달의 남겨진 유물이라고 해야 한다. 그러나 태양광선을 얻기 어려운 것은 단순히 위생상의 견지에서 고려해야 한다고 하는 불충분한 근거 뿐만 아니라 태양 광선을 받아서 따뜻함을 취하는 것은 인간에게 주어진 자연의 권리로 자유형을 받고 있는 수형자에 대해 국가의 재정도 계호력의 감퇴도 이를 거부할 수 없다. 자유형은 자유를 구속하는 이외의 어떤 것도 아니다. 인간에게 주어지는 자연의 은혜에 혜택을 받도록 하기 위해 고려된 것이 파빌리온 시스템, 즉 병렬형이다. 파놉티콘 시스템이 붕괴되고 파빌리온 시스템이 이에 대신하지 않으면 안되는 시대가 도래하였다. 근대 행형 교육의 기본은 수형자 지위의 확립을 요청하고 있다. 인간으로서의 지위를 가지도록 하기 위한 파빌리온 형태의 배치는 행형기관의 하나인 형무소의 가장 발달된 양식이다.

인천소년형무소는 이 형태에 따른 것으로 우리나라가 가진 세계에 하나의 자랑이라고 생각한다. 세 번째의 카티지 시스템은 물적 계호능력을 가능한 한 완화하고 수형자의 자제력 및 정신적 교화의 힘에 의히 구금을 유지하며 수형자를 가능한 한 자유사회에 가까운 상태에서 교육함으로써 참된 사회적응력을 기른다는 취지에 따라 생겨난 것으로, 소수인원을 수용하는 가정과 같은 기숙사가 주택지와 같은 모양으로 점점이 만들어져 있고, 각 기숙사에서는 그 지도관에 해당하는 호주(戶主) 아래 생활하고 직접적으로 지도받는 조직으로 하며, 창에 철격자도 없고 벽도 없고, 감시탑도 없는 것이 통상적이다.파빌리온형에 대해서도 건축양식은 단방식 병렬형과 복방식 병렬형이 있다. 전자는 가장 이상적인 양식으로 북측에 복도를 두고, 남쪽에 거실을 배치하여 광선을 받도록 하는 것은 수형자 각자에 대해 평등하고 공평한 것에 반해, 복방식 병렬형은 거실은 동서 양쪽 날개에 존재하고 중앙에 복도를 두는 것으로 하여 파놉티콘 시스템과 비교하여 광선을 받는 것에 있어 공평타당함이 충분하다고는 할 수 없다. 인천소년형무소는 가장 이상적으로 하기 위한 남쪽 단방식 병렬형으로 배치되어 있다. 수용동뿐만 아니라 공장도 남쪽으로 하고 북축에 복도를 두어 채광과 난방에 구분이 없도록 하였다.

다) 지세(地勢, 지형)의 환경

민족의 성격은 자연이 가지는 산과 물의 영향을 받는 바가 많고 크다. 환경은 사람의 성격을 변화시키는 것이라고 하는 것은 오늘날 새삼 말할 필요도 없다. 수형자를 자연에 의해 교육할 수 있게 된다면 그 이상의 것은 없다. 그렇지만 사회생활을 해야 하는 수형자는 자연에 친해지는 것만으로써 사회적응성을 기를 수 있는 것은 아닌 것은 분명하다. 어떠한 형무소도 도시에 존재하는 이유의 하나는 이것이다. 따라서 산과 물의 아름다움, 옛 역사에 풍부한 땅은 소년수형자의 교육에 있어 가장 좋은 토지적 환경이라는 것은 말할 필요가 없다.

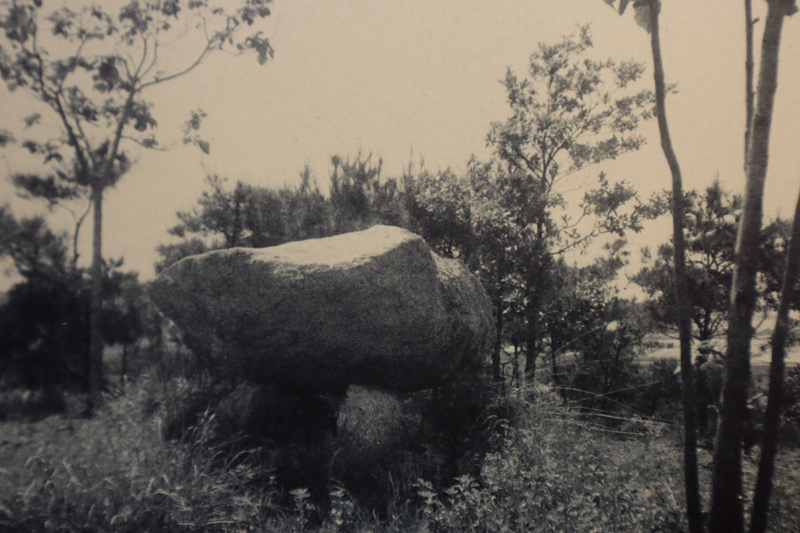

인천소년형무소가 위치한 곳은 선주민족 시대부터 개척된 토지로 부지 서쪽 구릉에는 고인돌 5기가 있고 비교적 옛날 모습을 유지하고 있다. 그리고 큰 규모에 대해서는 역사가, 고고학자가 유람(遊覽)할 가치가 있는 것으로 소재지 문학면(文鶴面)은 옛 고구려 시대 미추왕이 영도한 땅이었고, 신라 때 소성(邵城)이라 바꾸었으며 그 후 여러 차례 왕후가 나온 지역이었기 때문에 군주부(郡州府)로 승격하고 부근의 관교리(官校里)는 구 인천부사의 소재지로서 현재 인천부는 이미 당시 인천의 한 부분으로 지나지 아니하였다.

<지석묘>

인천소년형무소에서 가까운 문학면 보통학교 입구에는 5개의 송덕비(頌德碑)가 있어 모두 인천부사, 인천관찰사 등의 기록을 볼 수 있고, 부근에 연꽃연못과 정자가 있으며 옛날 시와 노래, 악기에 심취하였던 것 같다. 옛날 이 지방에 거주한 민족은 부여족으로 그 선조는 남만주지방에서 출발하여 점차 조선에 들어와 고려족이 되었고 백제 민족이 되었다고 하며 고승 대각국사(大覺國師)가 노는 것도 이 땅이었다.

인정과 풍속은 도시에 인접함으로써 부모를 존경하고, 장유의 순서가 잘 지켜지며, 자식은 부모에게 젊은이는 연장자에게 절대 복종하고, 일의 대소는 부모와 형의 의견에 따라 결정하는 외에 관의 명령을 존중하고 혈족이 서로 결혼하지 아니하고 유교의 도야에 익숙한 미풍양속을 보존해야 할 것이 적지 아니하다. 바닷바람과 청징(淸澄)한 공기는 정말 건강에 적당하다. 남쪽방향에는 가까이 10정 정도에 문학산인 산이 있다. 수용동에 앉아서 소년의 눈에 비치는 산은 백제의 시조 온달왕의 형 불류(佛流)가 수도로 한 곳으로 산 정상에 성 유적이 있고 소위 신라 소성의 유적으로 당시 봉수가 있어 사변이 일어나면 횃불을 올려 위급함을 소초산(素吵山), 남산을 거쳐 경성과 사방으로 알리는 것으로 하여 외적에 대한 유일한 감시로 되어 있다. 이 문학산의 정신은 토지의 미풍양속과 함께 인천소년형무소의 소풍(所豊)으로 바꾸어야 하는 것으로 하여 흰 구름이 낮게 드리울 때 산록의 노송이 무성한 자연의 미는 강하게 소년의 마음을 때리는 것이 있다.

<인천소년형무소와 문학산>

만약 형무관리의 사생활을 보면 인천소년형무소 정도로 이상적인 토지는 없다. 관사와 부근 형무관리의 주택이 도심으로부터 현저하게 떨어진 것에 대해 세상과 떨어진 형무관에 의해 적절한 행형이 있을 수 없다라고 하는 강한 반대론조차 있다. 인천소년형무소이 지리적 위치는 인천역은 1리 10정 정도, 주안역은 30정 정도, 수인선에는 같은 1리 20정을 요하는 토지로 하여 교통의 불편 그 이상은 없고 불과 하루 세 번 왕복하는 버스만을 유일한 교통기관으로 하고 있다. 이러한 등의 악조건 하에 있지만 다른 면으로 소년수형자를 위한 토지적 환경은 앞에 기술한 바와 같이 혜택받은 것이고 또한 문학산 산기슭에 소재하는 관계상 지하수는 상당히 많고 구내에는 파우물과 간이수도를 설치하여 물에 대한 걱정은 없다. 토지의 높고 낮음은 수용동지대는 수면 170척의 땅에 병사, 독거수용동 지대를 설치하고, 190척 땅에 혼거수용동 2동을 설치하고, 97척 땅에는 취사장과 목욕탕을 설치하고 있다. 남쪽면에는 경사를 이용하여 배수의 편리와 채광과 채난의 은혜를 한층 크게 한 것이다. 수용동, 병사지대는 지반이 강고하여 습윤(濕潤)이 전혀 없어서 소년의 주거지로서는 최적의 땅이라고 하지 않을 수 없다.

4) 거실 내부의 특징

가) 공기 면적, 채광, 채온, 통풍 등

병렬형에 해당하는 수용동 배치를 하고 창의 밝음과 변기 문제에 대해 명쾌한 해결을 거둔 것은 인천소년형무소이다. 거실은 수형자에게 있어 가장 중요한 장소이다. 그것은 침실이고 위안의 장소이며 그리고 수양하는 곳이어야 하기 때문이다. 행형 건축가의 한 사람은 거실을 가리켜 ‘대화와 외출의 자유를 제한받는 독신자 아파트이다’라고 부르고 별장 호텔의 별명은 누범자들에게 통용어조차 되어있다고 한다. 어떻든 거실은 가정의 거실이어야 한다는 것을 최대 요건으로 하고 있다. 따라서 특히 실내를 어둡게 하거나 통풍을 나쁘게 할 필요는 조금도 없고 무엇보다도 밝고 환하게 하고 가지런한 것이어야 한다.

인천소년형무소는 독거방 공기 면적(氣積) 약 3.7평방미터(1.24평), 혼거방 공기 면적 약 22평 방미터, 면적 평면적 8.3평방미터이다. 특히 거실의 환기문제는 단순히 그 내법(內法) 공기

면적만으로 기준으로 해야 하는 것은 아니다. 변기의 유무, 책상 그 밖에 다른 잡구류가 차지하는 면적 여하에 따라 좌우되는 바가 크다. 또 한편 거실 내의 공기오염에 대한 환기 방법 여하도 관계하는 바도 매우 크다. 특히 거실의 환기문제는 난방장치가 없기 때문에 매우 추운 야간이 문제가 된다. 즉 위생상 이해를 하여도 추위를 어떻게 국한시킬가의 문제가 수형자에게 있어서는 중대하기 때문이다. 그리하여 채광면적으로 잡거방에서는 남쪽에 3.9평방미터, 북쪽에 1.8평방미터, 독거방에서는 남쪽에 1.9평방미터, 북쪽에 0.4평방미터를 두고 있다. 모두가 태양광선을 직접 받도록 채난설비도 겸하고 있는 것이다. 북쪽의 채광면적은 또한 동시에 복도에 접속되어 있는 관계상 통풍에 이용되고 있다.

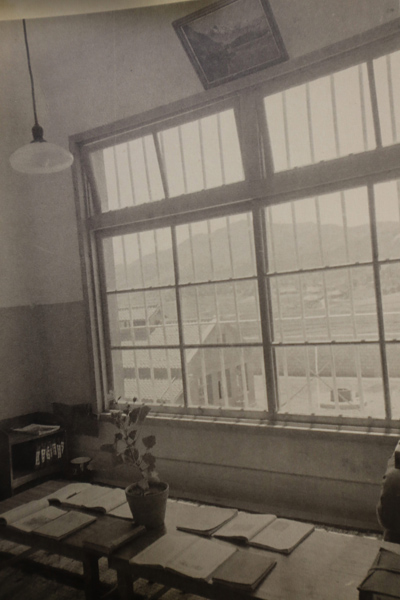

<혼거실>

<독거실>

나) 변기 문제 해결

감옥의 좋지 않은 문제는 행형 위생상 중대한 문제이다. 감옥 냄새라고 하는 말은 석방자에게 주는 별명으로 사용되는 경우가 있다. 그 정도로 형무소는 냄새가 있는 곳이라고조차 의심을 하고 있다. 사실상 감옥 냄새는 거실에서 발견할 수 있지만 감옥 냄새를 분석하면 땀 냄새와 체취와 그와 함께 화장실 냄새의 세가지가 혼합된 것이지만 수십 년도 안되어 벽에 스며든 것이 감옥 냄새이다. 땀 냄새는 목욕의 개선과 함께 해결되고, 체취는 식량의 문제로 하여 해결을 찾는 것인 것에 반해 화장실 냄새의 문제는 완전한 해결을 하기 위해서는 상당히 곤란한 사정이 있다. 화장실 앞에 앉아서 식사를 하고, 자고 일어나고, 학습을 하는 것이 교육형의 기본문제로 하지 않을 수 없는 것으로 아직 해결을 찾을 수는 없었으나 인천소년형무소는 명쾌한 혁신적인 사업이 수행되었으며 이것은 우리나라가 가진 자랑거리가 아닐 수 없다.

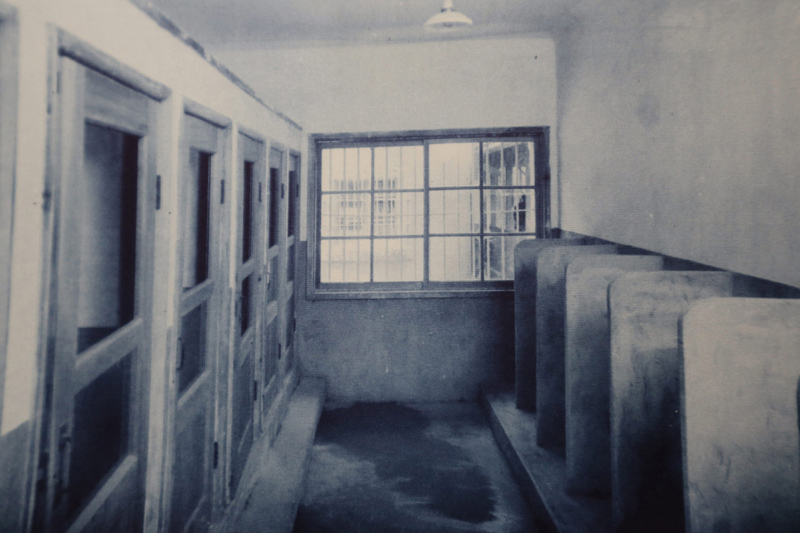

변기에 관해서는 시대의 흐름에 따라 세 단계를 거쳐 왔다고 말할 수 있다. 먼저 첫 번째로 계호에만 중점을 두는 시대에는 거실에 변기를 두는 것으로 만족하였다. 아직 이와 같은 형무소는 상당히 있다. 그리하여 협소한 거실을 한층 더 좁게되고 그리고 변 냄새가 심하고, 식사마저 해야 하는 거실에서는 도저히 견딜 수 없으며, 위생상 또 인도상 도저히 허용될 수 있는 것이 아니다. 두 번째로 위생상 견지에서 이것을 개선한 시대로 차입식에 의한 변기이다. 거실 밖으로부터 차입되는 변기는 거실의 한쪽 구석에 작은 구멍으로부터 이어지고 평상시에는 덮개를 하여 해결되는 것이라고 생각된다. 이렇게 하더라도 변 냄새는 심하고 여전히 감옥 냄새의 중요 부분을 차지하였으며 이어서 수세식 변기가 고안되기에 이르렀다. 이 수세식 변기는 배변할 때마다 다량의 물로 강하게 흘려 관을 통해 오수정화조에 정체없이 보내는 장치이다. 이에 의해 변을 모으는 노고와 그에 부수하는 위생적 불안을 한꺼번에 해소할 수 있는 단계에 달하였다. 그렇지만 이 정화장치는 막대한 경비를 요하는 동시에 매우 추운 지역의 배수 결빙은 이것의 실시를 불가능하게 한다. 동시에 아직 인간으로서의 생활을 영위하는 데 있어서 여전히 변소를 앞에 두고 앉아서 하는 생활은 해결되지 아니한다. 세 번째로 교육형주의의 기본문제로서 물적교화에 중점을 둘 때 변기를 거실 밖으로 내보내는 고안에 도달하였다. 변기에 앉아서 식사를 하고, 변기를 베게로 하는 생활은 인간으로서의 처우에 어울리지 아니하는 것으로 거실에 변기가 없는 생활이야말로 문화인의 생활이라고 해야 한다. 이와 같이 의미에서 인천소년형무소의 거실은 기숙사와 마찬가지로 거실 밖에 공동변소를 설치하여 변 냄새가 거실 내 흩어져 넘치는 것을 방지하고 소년수형자의 명예와 인격을 존중하였다. 다른 한편 계호자의 걱정을 과중하게 하는 것으로 야간에도 개문이 필요하고, 병렬형의 의한 배치의 증원에 있어 더욱 이 점에 관한 주의를 한층 기울이지 않으면 안되었지만 현재 인천소년형무소는 이 혁신적 사업에 대한 하나의 시범기관으로 직원의 책임이 크게 되었다.

<수용동 화장실>

지난해 중 가장 추운 때에 취침 시부터 기상 시에 걸쳐 측청(厠圊) 횟수를 조사하였는데 1인 평균 0.8회, 즉 간수 1인당 수용인원 170명에 대해 실로 야간 돌봄은 300회라고 하는 많은 횟수에 이르렀지만 계호자는 능히 이 고난을 극복하여 현재는 그다지 불편을 느끼지 않고 실시되기에 이르렀다는 사실은 성공이라고 하지 않을 수 없다. 수형자가 화장실을 다녀온 횟수가 많을 때는 제일로 추위와 더위의 차이에 영향받는 것이 많았다고 하는 것을 의심할 바 없으며, 침구가 불완전하고 난방설비를 완전히 결여한 것에 원인도 있다. 두 번째로 음식물이 내용이다. 식비 예산의 관계상 음수량을 다량으로 하는 것 같은 경우가 많고, 이에 영향받는 바도 역시 간과할 수 없다. 세 번째로 습관성에 의한 것이다.

4. 결어

감옥 건축양식과 관련하여 인천소년형무소가 우리나라에서 최초로 파빌리온 형태로 건축되었다. 그러나 인천소년형무소의 파빌리온 건축양식이 현재 우리나라에서 건축되고 있는 파빌리온 형태에 직접 영향을 미쳤다고 보기 어렵다.

6.25전쟁으로 대구형무소, 부산형무소, 마산형무소를 제외하고 대부분의 형무소가 파괴되었으며, 각 형무소는 전쟁이 미처 끝나기 전에 UN으로부터 캐나다산 목재를 원조받아 원래 있었던 자리에 식민지 시대에 건축된 근대식 감옥 건축의 형태를 그대로 모방하여 방사형으로 건축되었다. 1962년 공덕동에 있었던 마포형무소(현 서부지방검찰청 자리)가 안양으로 이전하면서 파빌리온 형태로 건축되기 시작하면서 대구교도소, 광주교도소, 공주교도소 등 70년대와 80년대에 각 교도소는 외곽으로 밀려나면서 파빌리온 형태로 건축되었으며, 지금도 신축되고 있는 교정시설은 파빌리온 형태가 주류를 차지하고 있다. 한편, 1920년대까지는 유럽과 미국을 중심으로 다양한 형태의 감옥건축이 시행되었으나 방사형이 주류를 차지하고 있었다. 방사형은 직원의 감시에 중점을 둔 것으로 벤담이 고안한 파놉티콘형이 대표적이라고 할 수 있다. 1929년 1월 국제형무위원회는 「수용자 처유규칙(Ensemble de Règles pour le Traitment des Prisonniers)」을 제정하여 각국의 의견조회를 한 후 채택하였다. 본 규칙에서 수용자의 건강에 대한 고려가 규정으로 만들어졌으며 국제적인 주요 관심사가 되었다. 이로 인해 그 당시까지 방사형, 일자형, 중정형, 사각형 등 다양한 감옥 건축형태가 혼재하면서 발전하고 있었으나 그중 수용자의 건강과 관련하여 채광과 통풍에 가장 적합한 감옥 건축형태인 파빌리온 양식이 세계 감옥 건축의 주류를 차지하기에 이르렀다. 미국은 파빌리온 형태를 1세대 교도소 건축으로 분류하고 있으며, 1970년대 말까지 미국 교정시설 건축의 주된 형태를 차지하였으나 1980년대 이후부터 제3세대, 제4세대의 교정시설이 건축되고 있다.

감옥 건축이 내포하고 있는 철학은 방사형에는 직원의 감시이고, 파빌리온형에는 수용자의 건강이라고 할 수 있다. 미국은 1980년대를 기점으로 수용인원이 폭발적으로 증가하면서 감옥 건축과 관련하여 성인교정시설 설계지침을 마련하였으며, 그후 제2세대, 제3세대, 제4대 교정시설을 건축하면서 세계 교정시설 건축을 주도하고 있다. 제1세대로 분류되고 있는 파빌리온형태는 수용자의 건강에 대한 배려에는 어느 정도 성공을 거두었다고 할 수 있지만, 직원과 수용자의 분리는 감시와 처벌이라고 하는 기본 철학을 극복하기에는 한계가 있었다. 오늘날 발달된 건축기술을 통해 자연적인 채광과 통풍에 의한 수용자의 건강이라는 것을 극복하고 공조기술과 시스템 난방 설비 등은 수용자에게 보다 더 건강을 유지할 수 있게 하였으며, 제2세대 교정시설부터는 직원과 수용자가 함께 생활하는 공간의 통합이 이루어지는 교정시설 건축이 이루어지고 있다.

통합된 공간에서는 수용자는 직원을 존경하고, 직원은 수용자를 존중하는 문화가 만들어지면서 재사회화를 위한 각종 프로그램과 노력들이 성공을 거둘 수 있는 토대를 구축하였다.

우리나라의 교도소가 재사회화를 위한 각종 프로그램이 잘 운용되어 교정의 목적을 달성할 수 있는 구조로 건축되기 위해서는 몇가지 해결해야 하는 문제가 있다. 첫째, 교정시설은 일반 건축물이 아니라 일반사회에는 존재하지 아니하는 종합건축물이기 때문에 건축디자인을 전공한 전문가가 교정시설 건축설계를 주도하면서 민간의 설계전문가와 협업을 통해 지속적인 발전을 하는 시스템을 구축해야 한다. 둘째, 교정시설 건축에 실제 사용자인 교도관의 경험과 의견이 반영되는 구조를 만들어야 한다. 셋째, 질병에 대한 국가의 대응과 마찬가지로 범죄는 어느 시대, 어느 사회에도 존재하는 사회적 병리현상으로 받아들이고 이에 대한 대응을 위해 전문인력을 양성하고, 전문시설을 건축하고, 전문시스템을 구축해야 한다.

금용명, 교정학, 박영사, 2021년 2월 25일

김구, 백범일지, 범우, 2023년 10월 5일

인천소년형무소, 낙성 기념 사진첩, 일본교정협회 소장, 1938년 3월

內山隆治, 仁川少年刑務所の物的敎化施設, 治刑, 15권 5호, 1938. 5. 1.

Norman Johnston, A History of Prison Architecture, 2000년