교정 논문

- 글 김도균 교정본부 마약사범재활팀 교정관

마약류사범에 대한

재활교육이 재범에 미치는 영향(하)

-교정시설 재활교육을

중심으로-

Ⅳ. 분석 결과

1. 기술통계량

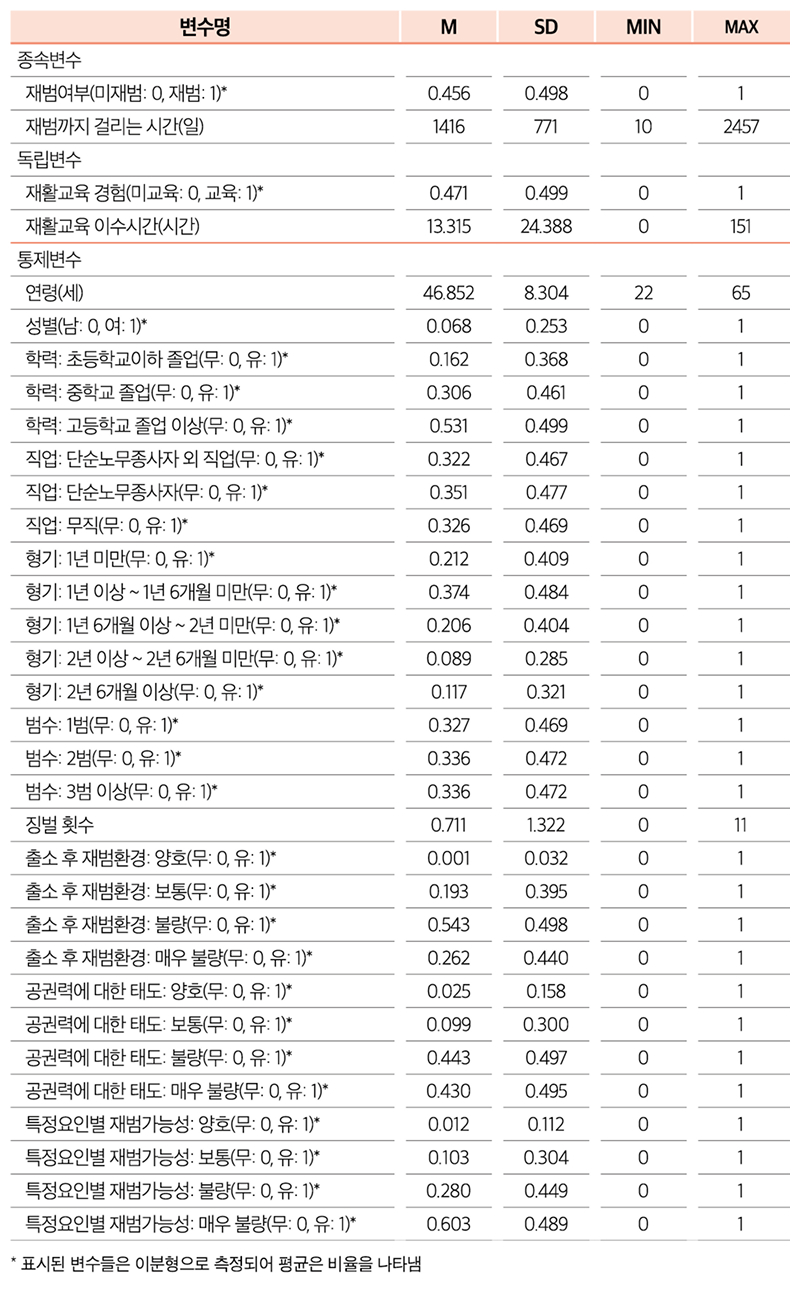

분석에 이용된 변수들의 특성을 기술통계량을 통해 요약하면 <표 2>와 같다. 종속변수인 재범여부의 경우 연구 대상 931명 중 ‘미재범’으로 확인된 사람은

506명(54.35%), ‘재범’으로 확인된 사람은 425명(45.6%)으로 나타났다. 2018년 전체 마약류사범 출소자의 출소 후 3년 내 재복역률인 36.3%보다 높은 수치가 나온

것은, 출소 3년 경과 후에도 재범이 발생한 사례가 다수 존재함을 보여준다. 출소 후 관찰 종결 시점까지 평균 생존시간은 1,416일이며, 최솟값은 10일, 최댓값은 2,457일로

나타났다.

독립변수의 경우 재활교육을 이수한 사람은 439명(47.1%)이며, 이수하지 않은 사람은 492명(52.9%)이다. 재활교육 이수시간의 평균은 약 13시간(최솟값: 0, 최댓값:

151)이며, 연구 대상 931명 중 64명(7%)만 30시간을 초과하였고 일부 사례를 제외하고는 재활교육을 이수한 연구 대상 간 재활교육의 이수시간에는 사실상 큰 차이가 없었다.

통제변수 중 인구통계학적 특성을 살펴보면 연구 대상의 평균 연령은 46세(최솟값: 22세, 최댓값: 65)이며, 남성이 867명(93%)으로 대부분을 차지한다. 이는 2018년∼2022년

연평균 교정시설에 수용 중인 전체 수용자 중 남성의 비중이 93% 내외이고, 여성 수용자는 7% 내외에 불과한 현실(법무부, 2023)이 반영된 결과라고 볼 수 있다.

연구 대상 중 학력은 초등학교 이하 졸업 151명(16.2%), 중학교 졸업 285명(30.6%), 고등학교 졸업 이상 495명(53.1%)이다. 직업은 단순노무종사자인 사람

327명(35.1%), 무직인 사람 304명(32.7%)으로 마약류 투약사범의 직업이 불안정함을 알 수 있다. 연구 대상의 대부분인 822명(88%)가 형기 2년 6개월 미만이었으며,

범죄경력은 1범 305명(32.7%), 2범 313명(33.6%), 3범 이상 313명(33.6%)으로 분포되었다. 징벌 횟수는 평균 0.711회(최솟값: 0, 최댓값: 11)로

나타났다.

출소 후 재범환경이 양호인 사례는 1명(0.1%), 보통은 180명(19.3%), 불량은 506명(54.3%), 매우 불량은 244명(26.2%)으로, 공권력에 대한 태도가 양호인 사례는

24명(2.5%), 보통은 93명(9.9%), 불량은 413명(44.3%), 매우 불량은 401명(43%)으로, 특정요인별 재범가능성이 양호인 사례는 12명(1.2%), 보통은

96명(10.3%), 불량은 261명(28%), 매우 불량은 562명(60.3%)으로 나타나 재범의 위험요인들이 상대적으로 높은 연구 대상인 것으로 파악되었다.

<표 2> 기술통계량

2. 상관관계 및 다중공선성 검토

단계적 다항 로지스틱 회귀분석에 앞서, 미재범 집단이 재범 집단과 어떠한 차이가 있는지를 파악해 본 결과, 예상대로 재활교육 여부에 따른 재범 발생 분포 차이가 통계적으로

유의하였으나(X²=8.719, p<.01), 재활교육 이수시간(t=-0.37, p=0.709), 연령(t=1.24, p=0.216), 성별(X²=0.2153, p=0.643),

학력(X²=0.388, p=0.824), 직업(X²=1.984, p=0.371), 형기(t=-1.30, p=0.193)와 재범 간에는 유의한 상관관계가 확인되지 않았다.

반면, 범죄경력(범수)은 미재범집단(평균: 0.828)이 재범집단(평균: 1.224)보다 낮았고(t=-7.56, p<.001), 징벌 횟수도 미재범집단(평균: 0.632)이

재범집단(평균: 0.804)보다 더 낮았으며(t=-1.98, p<.05), 출소 후 재범환경도 미재범집단(평균: 2.011)이 재범집단(평균: 2.131) 보다

낮았다(t=-2.71, p<.01). 공권력에 대한 태도도 미재범집단(평균: 2.185)이 재범집단(평균: 2.390)보다 낮은 값을 보였고(t=-4.26, p<.001),

특정요인별 재범가능성 역시 미재범집단(평균: 2.420)이 재범집단(평균: 2.538)보다 낮았다. 통제변수 간 다중공선성을 검증한 결과, 분산팽창요인 VIF(Variance

Inflation Factor)값은 모두 1점대(최솟값: 1.038, 최댓값: 1.253)로 나타나 다중공선성에는 큰 문제가 없는 것으로 확인되었다.

3. 단계적 로지스틱 회귀분석 결과

가설 1-1 검정을 위한 단계적 로지스틱 회귀분석의 1단계에서는 독립변수(재활교육 경험여부)와 통제변수 중 인구통계학적 요인(연령, 성별, 학력, 직업)만을 반영하였고, 2단계에서는

형기, 범수, 징벌 횟수를 통제변수에 추가하였으며, 3단계에서는 출소 후 재범환경과 공권력에 대한 태도, 특정요인별 재범가능성까지 추가적인 통제변수로 포함하였고, 그 결과는 <표

3>에 요약하였다.

가설 1-1 검정을 위해 로지스틱 회귀분석을 활용하는바, 연속형 변수의 예측력을 평가하는 데 주로 사용되는 R2으로 각 모델의 설명력을 분석하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 따라서,

로지스틱 회귀분석 모델에 적합한 Max-rescaled R2을 사용하여 모형의 설명력을 분석하면, Max-rescaled R2은 모형1에서 0.0168, 모형2에서 0.0979,

모형3에서 0.1111로 나타났다. 한편, 로그 우도(Log-Likelihood)를 변형한 -2 Log L 값은, 모형1에서 1235.392, 모형2에서 1160.902, 모형3에서

1137.729로 나타났다. -2 Log L 값이 작을수록 모형의 적합성이 높으므로, 모형1보다 모형2가, 모형2보다 모형3이 적합한 모형이라 볼 수 있다. 또한, 모형의 예측력을

의미하는 AUC는 그 값이 0.5인 경우 모형이 무작위 추측과 같은 예측력이며, 1에 가까울수록 예측력이 좋음을 의미한다. AUC는 모형1에서 0.5637, 모형2에서 0.6549,

모형3에서 0.6645로 나타났으므로, 모형3이 세 모형 중 가장 예측력이 우수하다고 볼 수 있다.

독립변수와 모든 통제변수가 포함된 모형3을 중심으로 결과를 논의하면, 우선 ‘재활교육 경험’의 회귀계수 β의 추정치는 -0.2642, 오즈비 Exp(β) 값은 0.768로 나타났다.

이는 재활교육 경험이 있는 경우 재범을 할 확률이 그렇지 않을 확률에 비해 약 23.2% 감소함을 의미하나, p값이 0.066로 통상적인 유의수준(p<.05)에서는 통계적으로 유의하지 않았다.

통제변수 중에서는 ‘연령’의 회귀계수 추정치가 -0.020, 오즈비는 0.980로 (p<.05) 연령이 1세 증가할 때마다 재범의 오즈비는 약 2% 감소하며, 이는 Laub & Sampson(2001)이나 Piquero et al.(2003)의 범죄자의 나이가 들면서 결혼, 취업 등 중요한 삶의 변화를 겪으며 범죄경력이 단절될 수 있다는 주장이나 Gottfredson & Hirshi(1990)가 가정한 나이의 증가에 따른 자연스러운 범죄 감소 경향과 일치하는 결과이다. 범죄경력을 측정한 ‘범수’의 회귀계수 추정치는 0.578, 오즈비는 1.783으로(p<.001) 범수가 한 단위 증가할 때마다 재범 오즈는 약 78.3% 증가하는 것으로 나타나 전과가 재범과 정(+)의 상관관계를 갖는다는 선행연구(예: 윤정숙 외, 2021)와 일치하는 결과를 보였다.

공권력에 대한 부정적 태도의 회귀계수 추정치는 0.273, 오즈비는 1.314로(p<.01), 공권력에 대한 부정적 태도가 1단위 증가할 때마다 재범 오즈는 약 31.4% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 ‘도덕적 탈선’과 ‘법적 냉소주의’는 재범에 정(+)의 영향을 미친다는 Jang & Na(2019)의 연구 결과와도 일치한다.

한편, ‘성별’, ‘학력’, ‘직업’, ‘형기’, ‘징벌 횟수’, ‘출소 후 재범환경’, ‘특정요인별 재범가능성’과 재범 간 관계는 유의하지 않았다. 이는 윤정숙 외(2021)가 ‘성별’과 ‘출소 후 재범환경’, ‘특정요인별 재범가능성’을 일반 범죄자의 재범여부 예측에 유의한 변수로 분석한 결과와 차이가 있어, 마약류사범과 일반 범죄자의 차이를 보여준다.

<표 3> 가설 1-1 단계적 로지스틱 회귀모형 분석 결과(종속변수: 재범여부)

가설 1-2 검정을 위한 단계적 로지스틱 회귀분석 결과는 <표 4>와 같다. ‘재활교육 이수시간’과 재범 간 관계는 예상과는 달리 유의하지 않았는데, 이는 교육이수자 대부분이(93%) 교육이수 시간을 30시간 이하로 경험하였고, 실제 교육을 받은 시간이 개인별로 거의 비슷하여 변수 값의 개인 간 변동이 매우 미미함에 기인하는 것으로 추정된다. 다른 통제변수들에 대한 결과는 앞선 <표 3>에서의 결과와 유사한 패턴을 보였다.

<표 4> 가설 1-2 단계적 로지스틱 회귀모형 검정 결과(종속변수: 재범여부)

4. 생존분석 결과

가) Kaplan-Meier 생존분석

단계적 다항 로지스틱 회귀분석 결과, 재활교육 경험 여부 및 재활교육 이수시간과 재범 여부 간 관계는 통계적으로 유의하지 않았다. 하지만 마약류의 특성상 회복

과정에서 많은 사람들이 재발을 경험하게 되므로(최경찬·이지연, 2023), 미국 물질 남용 및 정신 건강 서비스 관리청(SAMHSA, 2012)은 회복을 “개인이 건강과 웰빙을 개선하고,

자기 주도적인 삶을 살며, 자신의 잠재력을 최대한 실현하려고 노력하는 변화의 과정”으로 본다. 이러한 견해에 따르면, 마약류사범의 출소 후 재범까지 걸린 시간의 증가도 재활교육의 효과성을

판단하는 데 매우 중요한 요인으로 볼 수 있다.

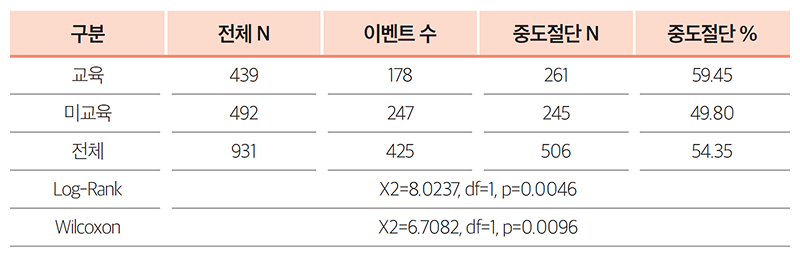

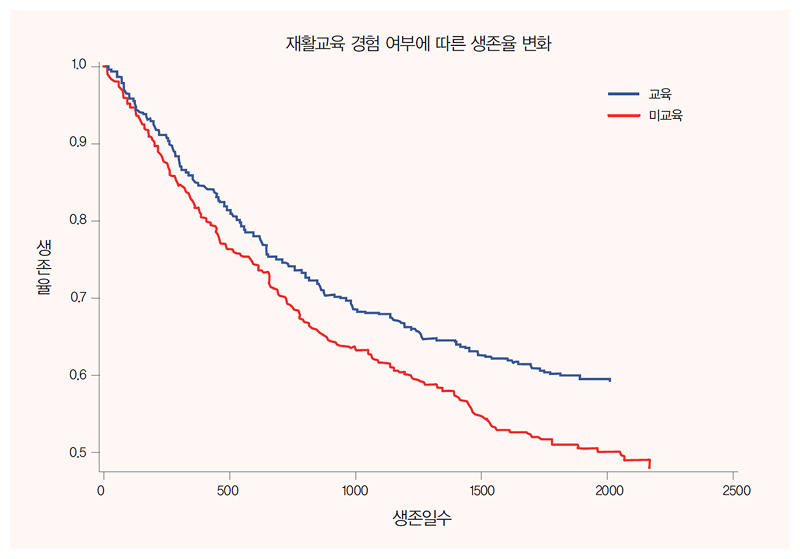

따라서, 우선 Kaplan-Meier 생존분석으로 재활교육 여부에 따른 생존율 차이를 분석하고, 이후 Cox 비례위험모형을 통해 다른 주요 통제변수들까지 고려해, 재활교육 경험 여부 및

재활교육 이수시간과 마약류사범의 재범까지 걸리는 시간 관계를 분석하였다. 본 연구의 생존분석에 있어 사건(Event)은 ‘재범’, 시간(Time)은 ‘출소 후 재범까지 경과 기간’,

중도절단(Censored)은 ‘재범 사건으로 코딩되지 못하는 관측기간 종료 시까지의 미재범 사례’를 의미하며, Kaplan-Meier 분석 결과는 <표 5> 및 <그림

4>와 같다.

교육집단의 데이터 수는 439, 사건 수(재범)는 178, 중도절단(미재범) 수는 261로 나타나, 교육집단의 59.45%가 재범 없이 연구 기간을 마쳤다. 반면, 미교육집단의 데이터

수는 492, 사건 수(재범)는 247, 중도절단(미재범) 수는 245로 나타나, 미교육집단의 49.80%가 재범 없이 연구 기간을 마쳤다. Log-Rank Test 결과 ‘두 집단 간

생존 곡선에 유의미한 차이가 없다’는 귀무가설을 기각하였으며(p<.01), Wilcoxon Test 결과, ‘두 집단의 생존시간 중앙값에 유의미한 차이가 없다.’는 귀무가설도

기각하였다(p<.01).

<표 5> 재활교육 경험 여부별 재범까지 Kaplan-Meier 생존분석

<그림 4> 재활교육 경험 여부별 재범까지 Kaplan-Meier 생존분석

그러나 이러한 결과는 재활교육 참여 및 재범에 영향을 미치는 다른 주요 변수를 통제하지 않은 결과이다. 특히, 앞선 로지스틱 회귀분석 결과, 연령, 범수, 공권력에 대한 태도 등은 재범 여부와 유의한 관계가 있는 것으로 나타났으므로, 다른 통제변수를 고려하였을 때도 위와 동일한 패턴이 유지되는지를 파악하기 위하여 Cox 비례위험모형을 이용하였다.

나) Cox 비례위험분석

우선 ‘재활교육 경험이 있는 사람은 재활교육 경험이 없는 사람에 비해 재범까지 걸리는 시간이 더 길 것이다‘라는 가설 2-1 검정을 위해, 앞선 로지스틱 회귀분석에서와 동일한 방식으로

통제변수들을 단계별로 모형에 추가하였으며 그 결과는 <표 6>과 같다. 생존시간은 선형성 증가, 데이터의 분포 정규화, 모형 적합성 향상을 위해 로그 변환하여

반영하였다(Clark et al., 2003).

통제변수들을 모두 포함한 모형3의 결과를 보면 주요 독립변수인 ‘재활교육 경험’의 회귀계수 추정치는 -0.2167, 위험비는 0.805(p<.05)로 나타나 재활교육 경험이 있는 집단의

재범위험이 재활교육 경험이 없는 집단에 비해 약 19.5% 낮은 것으로 드러났다. 즉, 재활교육을 경험한 자들은 그렇지 못한 자들에 비해 출소 후 재범까지 걸리는 시간이 통계적으로

유의미하게 증가함을 보여주는 것이다. 이는 수감기반 약물치료프로그램이 재범률을 감소시키며, 평균적으로 치료집단이 비교집단보다 1.34배 더 낮은 재범 가능성을 가진다는 Mitchell

et al.(2012)의 연구 결과와도 일치한다.

<표 6> 가설 2-1 Cox 비례위험모형 검정 결과(종속변수: 재범까지 걸리는 시간)

통제변수들 중에서는 ‘연령’의 회귀계수 추정치 -0.015, 위험비 0.985(p<.05)로 연령이 1세 증가할 때마다 재범위험이 약 1.5% 감소하는 패턴을 보였으며. ‘범수’

(β=0.427, 위험비=1.532, p<.001)와 ‘공권력에 대한 태도’(β=0.435, 위험비=1.544, p<.05)는 재범의 위험을 증가시켜 로지스틱 회귀분석에서와 같은

패턴의 결과가 도출되었다. 그 외에도 ‘형기’의 회귀계수 값은 0.086, 위험비는 1.090(p<.05)로 형기가 한 단위 증가할 때마다 재범위험이 약 9% 증가하는 것으로

파악되었다. 이는 형기가 죄질을 반영함을 고려할 때, 죄질이 좋지 않을수록 재범위험이 증가한다고 이해할 수 있다. 한편 ‘성별’, ‘학력’, ‘직업’, ‘징벌 횟수’, ‘출소 후

재범환경’, ‘특정요인별 재범가능성’의 재범위험과의 관계는 유의하지 않았다.

가설 2-2 검정을 위한 Cox 비례위험모형 검정 결과는 <표 7>과 같다. ‘재활교육 이수시간’과 재범까지 걸리는 시간 간 관계는 유의하지 않았는데, 이는 가설 1-2

검정결과에서 이미 논의한 바와 같이, 연구 대상의 재활교육 이수시간이 대부분 비슷하였기 때문으로 생각된다. 앞선 <표 6>의 결과와 마찬가지로 ‘연령’(β=-0.015,

위험비=0.985. p<.05), ‘형기’(β=0.081, 위험비=1.084, p<.05), ‘범수’(β=0.447, 위험비=1.563, p<.001), ‘공권력에 대한

태도’(β=0.423, 위험비=1.526, p<.05)은 재범까지 걸리는 시간과 통계적으로 유의한 관계가 있는 것으로 나타났으며, ‘성별’, ‘학력’, ‘직업’, ‘징벌 횟수’,

‘출소 후 재범환경’, ‘특정요인별 재범가능성’과 재범까지 걸리는 시간의 관계는 유의하지 않았다.

<표 7> 가설 2-2 Cox 비례위험모형 검정 결과(종속변수: 재범까지 걸리는 시간)

Ⅴ. 결론

1. 연구 결과 요약

본 연구는 최근 우리나라의 마약류범죄가 사회적으로 심각한 문제를 야기하고 있음에도, 이를 근본적으로 해결하기 위해 필요한 재활교육과 재범 간 관계에 관한 국내 선행연구를 찾아보기 힘든

상황에서, 교정시설 내 재활교육이 출소 후 마약류사범의 재범 여부 및 재범까지 소요되는 시간과 어떠한 관계가 있는지 실증적으로 분석하였다는 점에서 의의가 있다. 마약류관리법위반(향정)으로

실형을 선고받고 복역한 후 2018년과 2019년에 출소한 65세 이하 한국인 마약류사범 931명의 표본을 바탕으로 분석한 결과, 재활교육을 받은 집단의 재범가능성이 재활교육을 받지 않은

집단에 비해 제한적인 유의수준에서 낮았으며, 재활교육을 받은 집단의 재범위험비는 재활교육을 받지 않은 집단에 비해 통계적으로 유의미하게 낮아 재범까지 걸리는 시간이 더 오래 걸리는 것으로

나타났다.

이러한 분석 결과는 마약류사범의 연령, 성별, 학력, 직업, 형기, 범수, 징벌 횟수뿐만 아니라 출소 후 재범환경, 공권력에 대한 태도, 특정요인별 재범가능성 등의

선택편의(selection bias)를 유발할 수 있는 주요 요인들을 모두 통제하고 난 이후에 도출된 결과로서 진실험연구가 현실적으로 불가능한 상황에서 분석 결과의 내적 타당성을 높이기

위해 가능한 범위 내에서 최대한 노력한 결과라는 점과, 단순히 재활교육과 재범여부 간의 관계 분석에 그치지 않고, 일회적 사건이 아닌 지속적인 과정으로서의 회복과 재활을 판단하는 데 있어

중요한 요인으로 볼 수 있는 재범까지 걸리는 시간과의 관계까지 추가적으로 분석하였다는 점에서 의미있는 결과이다. 분석 결과 마약류사범이 교정시설에서 출소 후 일정 기간 마약류 사용을

중단하다가 결국에는 단약에 실패하게 되더라도, 재활교육 경험이 있는 경우 재범까지 걸리는 시간이 통계적으로 유의미하게 연장되는 패턴을 보여 재활교육이 치유와 회복과정에 실질적인 도움을

주고 있음을 시사한다.

기타 통제변수 중에서는 다양한 생애주기 범죄학(life-course criminology) 이론과 그에 기초한 연구에서 주장하듯이 연령의 증가가 재범과 부(-)의 관계를 갖는 것으로

확인되었으며, 높은 형기와 범수는 개인의 범죄성향(criminal propensity)에 대한 직·간접적인 지표로서 실제로 재범위험을 높이는 요인으로 확인되었다. 특히, 외적 요인뿐만

아니라 범죄자 자신이 겪는 내적인 변화도 범죄경력의 중단에 이르는 과정을 설명하는데 매우 중요한 역할을 한다는 최근의 주장(예: Na et al., 2015; Na & Jang,

2019; Paternoster & Bushway, 2009)과 일치하게, 공권력에 대한 부정적인 태도는 재범위험을 높이는 요인으로 확인되어 마약류사범의 내적 상태나 변화도 재범의 감소를

설명하는 데 중요한 요인임이 밝혀졌다. 반면, 성별, 학력, 직업, 징벌 횟수, 출소 후 재범환경, 특정요인별 재범가능성과 재범 간 관계는 통계적으로 유의하지 않았다. 성별, 학력,

직업과 재범 간 관계가 유의하지 않았던 것은 마약류 투약범죄가 중독성에 기인한다는 특성상 성별, 학력, 직업 등 인구통계학적 특성과 크게 상관없이 발생하는 것으로 이해할 수 있다. 또한,

징벌 횟수와 재범 간의 관계가 유의하지 않았던 이유는, 교정시설 규율 위반으로 부과되는 징벌이 주로 수용자 간 다툼과 폭행에서 비롯된다는 점을 고려할 때, 징벌 횟수가 중독문제를 재범

원인으로 하는 마약류사범의 특성을 충분히 반영하지 못하기 때문으로 생각된다. 마찬가지로, 출소 후 전반적인 재범환경 및 특정 요인별 재범 가능성과 마약류사범의 재범 간 관계가 유의하지

않았던 결과는 마약류사범이 일반 범죄자와는 다른 특성을 가지고 있음을 보여준다고 추론할 수 있다.

2. 연구의 한계 및 시사점

본 연구의 결과들은 무작위 대조군을 포함한 진실험 설계를 통해 도출된 것이 아니라 독립변수와 종속변수간의 인과관계 추정에 근본적인 한계가 존재한다. 즉, 연구모형에 반영되지 못한

미교육집단과 교육집단 간 존재하는 근본적인 차이가 관측된 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 무엇보다도 재활교육에 자발적으로 참여한 사람은 범죄를 중단하고자 하는 내적 동기가 재활교육

미참여자보다 높은 사람일 수 있다. 하지만 본 연구에서는 재활교육을 받지 않고 출소한 마약류 투약사범의 미교육 사유가 ‘교육을 희망함에도 불구하고 여러가지 현실적인 이유로(예: 형 확정

후 형기 종료 전까지의 남은 기간이 짧아 교육 참여가 시간상 불가능함) 교육을 받지 못한 것인지’ 아니면 ‘원래 재활교육 참여를 희망하지 아니하였던 것인지’에 대한 데이터가 존재하지 않아

이를 반영하지 못하였다. 2020년부터는 재활교육이 의무화되었으므로 최근의 자료를 이용하는 후속연구에서는 이러한 문제가 감소할 것으로 기대된다. 그럼에도 불구하고 후속연구에서는

마약류사범들의 내적 성향이나 내적 변화 등을 직·간접적으로 측정하는 주요 변수들을 추가적으로 반영하여 연구 결과의 타당성을 높여야 할 것이다. 다행히 2024년부터는 단약자기효능감, 우울

정도, 변화단계 등 마약류 투약사범의 심리적 상태를 재활교육 전후로 평가하고 있어 해당 변수들을 반영하게 되면 보다 정교하게 재활교육의 순효과를 검증하는데 도움이 될 것으로

기대된다.

아울러, 선행연구에서 고려하였던 범죄경력 단절을 설명하는 다른 주요 통제변수들에 대한 고려도 부족했으며, 모형 설명력과 예측력이 낮았다는 한계도 존재한다. 약물 문제로 인한 도움 요청,

결혼, 사회적 관계, 합법적 또는 불법적 수입(Na et al., 2015), 충동 제어, 공격성 억제, 미래 지향, 도덕적 이탈, 법적 냉소주의, 성공 동기, 또래 비행, 부적절한 동료

압력(Jang & Na, 2019) 등 범죄중단과 관련된 다양한 요인을 자료 수집의 한계로 인해 분석모형에 충분히 반영하지 못하였다. 또한, 연구 대상의 재활교육 이수시간이 대부분 비슷한

수준에 그쳐서 재활교육 이수시간에 관한 보다 충분한 분석이 이뤄지지 못했다. 2024년 기준 법무부의 마약류사범 재활교육 프로그램은 2018∼2019년에 비해 재활교육 이수시간이 확대되어

40시간, 80시간, 120시간, 160시간 과정으로 운영되고 있고, 이수명령 병과에 따라 각 재활교육 과정별 이수 인원이 증가추세에 있으므로, 향후 최신자료와 충분한 연구 대상을

바탕으로 재활교육 이수시간의 실질적인 차이에 따라 재범 위험에 차이가 있는지 보다 체계적으로 분석해볼 필요가 있다. 또한, 본 연구의 결과를 모든 마약류사범을 대상으로 일반화할 수 없다는

한계가 있다. 본 연구는 마약류관리법 위반 사범 중 가장 큰 비중을 차지하는 ‘향정사범’을 대상으로 하며, ‘마약사범’과 ‘대마사범’을 포함하지 않았다. 여성 마약류사범의 표본이 남성에

비해 절대적으로 부족하였으며, 20/30대 표본의 비중도 작았다. 여성 마약류사범은 2020년 4,557명에서 2023년 8,910명으로, 20/30대 마약류사범은 2020년

9,009명에서 2023년 15,051명으로 대폭 증가하며(대검찰청, 2024) 최근 마약류사범의 성별·연령별 분포에 상당한 변화가 있음에 주목하여 이들을 대상으로한 추가적인 연구가

요구된다. 마지막으로 종속변수인 재범을 공식통계로만 파악하여 공식통계에 반영되지 않은 미적발, 미검거 재범이 존재할 가능성이 있지만 이에 대한 추가적인 분석이 불가능하였다.

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 한국의 마약류사범을 대상으로 재활교육과 재범 간의 관계를 실증적으로 분석했다는 점에서 중요한 의의가 있다. 특히, 외부 환경적 요인과 범죄자의

친사회적 내적 변화와 관련된 공권력에 대한 태도 등 재범에 영향을 미치는 주요 요인들을 통제하고도 재활교육 경험이 있는 사람이 재활교육 경험이 없는 사람에 비해 재범위험이 유의미하게

낮다는 결과는, 마약류 범죄 대응에 있어 단순히 처벌 중심의 접근을 넘어 치료·재활을 포함한 사회통합적 대응이 필요함을 시사한다. 본 연구의 한계를 고려한 후속 연구를 통해 마약류사범의

범죄경력 중단에 관한 보다 심층적이고 포괄적인 분석이 이루어질 것을 기대한다.

■ 단행본

대검찰청. (2024). 2023년 마약류 범죄백서.

법무부. (2023). 2023 교정통계연보.

______. (2024). 2024 교정통계연보.

양형위원회. (2024). 2024년 양형기준.

윤정숙, 성유리, & 이태헌. (2021). 수형자 경비처우급 분류지표 및 교정재범예측지표 개선방안 연구.

형사정책연구원 연구총서, 1-166.

Kuhar, M. (2014). 중독에 빠진 뇌. (김정훈, 역). 해나무.

■ 국내논문

박종주. (2018). 익명의 알코올 중독자들 모임의 12 단계 프로그램에 스며있는 고해성사의 영성. 신학전망, (202), 128-169.

오윤이, 나종민. (2023). 엄벌주의 형사사법정책이 재판 결과에 미치는 영향-공무집행방해범죄를 중심으로. 형사정책연구, 34(1), 203-236.

윤혜진. (2016). 집중명상(Samatha) 프로그램이 마약중독자의 갈망, 자아존중감 및 단약자기효능감에 미치는 효과. 불교학보, 75, 285-313.

유숙경, 이경원. (2020). 교정시설에 수감 중인 마약사용자 회복을 위한 내면아이 치유 프로그램 개발 및 효과 연구–혼합연구방법론 접근. 교정연구, 30(2), 31-68.

조중현, 손정락. (2013). 마음챙김 기반 인지치료 (MBCT) 프로그램이 마약류 중독자의 우울, 충동성 및 단약 자기효능감에 미치는 효과. 한국심리학회지: 임상, 32(1),

13-31.

최경찬, 이지연. (2023). 마약류 중독자의 바닥경험 강도에 따른 변화단계 차이: 교정시설에 수감 중인 마약류사범을 중심으로. 정서·행동장애연구, 39(1),

283-300.

한부식, 황인옥. (2017). 약물중독자의 회복 및 사회복귀에 관한 사례연구: 서울·부산지역 NA 모임을 중심으로: 서울·부산지역 NA 모임을 중심으로. 사회과학 담론과 정책,

10(1), 91-116.

■ 외국논문

Bradburn, M. J., Clark, T. G., Love, S. B., & Altman, D. G. (2003). Survival analysis Part II:

Multivariate data analysis – an introduction to concepts and methods. British Journal of Cancer,

89(3), 431-436.

Clark, T. G., Bradburn, M. J., Love, S. B., & Altman, D. G. (2003). Survival analysis part I: basic

concepts and first analyses. British Journal of Cancer, 89(2), 232-238.

Clark, T. G., Bradburn, M. J., Love, S. B., & Altman, D. G. (2003). Survival analysis part IV: further

concepts and methods in survival analysis. British Journal of Cancer, 89(5), 781-786.

De Leon, G. (2010). Is the therapeutic community an evidence-based treatment? What the evidence says.

Therapeutic Communities, 31(2), 104.

Doleac, J. L., Temple, C., Pritchard, D., & Roberts, A. (2020). Which prisoner reentry programs work?

Replicating and extending analyses of three RCTs. International Review of Law and Economics, 62,

105902.

Gottfredson, M. R, & Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime, Stanford, CA, Stanford University

Press.

Gottfredson, D. C., Najaka, S. S., & Kearley, B. (2003). Effectiveness of drug treatment courts:

Evidence from a randomized trial. Criminology & Public Policy, 2(2), 171-196.

Jang, S. J., & Na, C. (2019). Within-individual effects of strain on crime/drug use and conditioning

effects of criminal coping propensity: Random-effects models. Journal of Criminal Justice, 63,

25-40.

Kuhar, M. J., Ritz, M. C., & Boja, J. W. (1991). The dopamine hypothesis of the reinforcing properties

of cocaine. Trends in Neurosciences, 14(7), 299-302.

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (2001). Understanding desistance from crime. Crime and Justice, 28,

1-69.

Leon, G. D. (1995). Therapeutic communities for addictions: A theoretical framework. International

Journal of the Addictions, 30(12), 1603-1645.

McHugh, R. K., Hearon, B. A., & Otto, M. W. (2010). Cognitive behavioral therapy for substance use

disorders. Psychiatric Clinics, 33(3), 511-525.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing: Helping people change (3rd ed.).

Guilford Press.

Mitchell, O., Wilson, D. B., & MacKenzie, D. L. (2012). The effectiveness of incarceration‐based drug

treatment on criminal behavior: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 8(1), i-76.

Na, C., Paternoster, R., & Bachman, R. (2015). Within-individual change in arrests in a sample of

serious offenders: The role of identity. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 1,

385-410.

Na, C., & Jang, S. J. (2019). Positive Expected Selves and Desistance among Serious Adolescent

Offenders. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 5(3), 310-333.

Paternoster, R., & Bushway, S. (2009). Desistance and the feared self: toward an identity theory of

desistance. Journal of Criminal Law and Criminology, 99, 1103-1156.

Piquero, A. R., Farrington, D. P., & Blumstein, A. (2003). The criminal career paradigm. Crime and

Justice, 30, 359-506.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of the structure of change.

In Y. Klar, J. D. Fisher, J. M. Chinsky, & A. Nadler (Eds.), Self change (pp. 87-114). New York, NY:

Springer.

Rossman, S. B., Roman, J. K., Zweig, J. M., Rempel, M., & Lindquist, C. H. (2011). The multi-site

adult drug court evaluation: The impact of drug courts.

Timko, C., & DeBenedetti, A. (2007). A randomized controlled trial of intensive referral to 12-step

self-help groups: One-year outcomes. Drug and Alcohol Dependence, 90(2-3), 270-279.

Vanderplasschen, W., Colpaert, K., Autrique, M., Rapp, R. C., Pearce, S., Broekaert, E., & Vandevelde,

S. (2013). Therapeutic communities for addictions: A review of their effectiveness from a

recovery-oriented perspective. The Scientific World Journal, 2013.

Welsh, W. N., Zajac, G., & Bucklen, K. B. (2014). For whom does prison-based drug treatment work?

Results from a randomized experiment. Journal of Experimental Criminology, 10, 151-177.

■ 웹사이트

마약퇴치운동본부. (2018). 교정시설 마약류사범 대상 재활교육 프로그램. Retrieved January 27, 2025, from

https://www.drugfree.or.kr/webzine/magazine/3/post-35.html

보건복지부 국립부곡병원. (n.d). 중독바로알기 예방정보마당 약물 종류 및 증상. Retrieved January 27, 2025, from

https://bgnmh.go.kr/board.es?mid=a30101020000&bid=0022

연합뉴스. (2012). 법무부, 예측력이 뛰어난 교정재범예측지표(CO-REPI) 개발. Retrieved March 21, 2025, from

https://www.yna.co.kr/view/RPR20120229032000353

National Institute on Drug Abuse. (2018). Principles of drug addiction treatment: A research-based

guide (Third edition). Retrieved January 27, 2025, from

https://archives.nida.nih.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2012). SAMHSA’s working definition of

recovery: 10 guiding principles. U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved January 27,

2025, from https://store.samhsa.gov/sites/default/files/pep12-recdef.pdf