교정 논문②

- 글 김용회 화성직업훈련교도소 교감

- 서울지역 심리치료센터 한곳의 치료사례를 중심으로 -

성범죄자 범죄성향 개선을 위한

치료프로그램 효과분석(하)

- Ⅰ. 서론

- Ⅱ. 이론적 배경

- Ⅲ. 연구 방법

- Ⅳ. 연구 결과

- Ⅴ. 결론 및 논의

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 성범죄로 교정기관에 수용 중인 19세 이상 성인 남자를 대상으로 진행되었다. 연구 대상자들 2015년 하반기부터 2017년 상반기까지 교정기관에서 성범죄자들에게 실시하고 있는 심화 심리치료를 받기 위해 전국에서 선발되어 S심리센터에 집금되었던 32명의 수형자 중에서, 싸움 및 징벌로 탈락하거나 한글 미해독자를 제외한 24명이 최종분석에 포함되었고, 집단치료의 효과를 분석하기 위해 10개의 사전·사후 척도를 사용하였다. 모든 평가는 본 연구자를 포함한 임상심리사, 치료담당 직원이 실시하였으며, 척도검사를 시작하기 전 제공된 정보가 연구에 사용된다는 것을 주지시키고 참여자 모두에게 개별적으로 동의서와 서약서를 받고 진행하였다. 본 연구 대상의 인구학적 요인과 관련해서는 연령과 학력, 본건 당시 직업, 고용형태, 혼인상태, 이수명령 처분에 대해 확인하였다.<표 2 참조>

2. 연구 절차

연구 대상자들은 2015년 하반기부터 2017년 상반기까지 전국에서 선발된 성범죄자들로 S심리센터에 집금되어 6개월 정도의 기간 동안 성범죄자대상 집단치료 프로그램을 이수한 후 원래의 기관으로 환소한다. 집단치료 프로그램은 60회기(주당3회기, 회기 당 150분, 총150시간)로 구성된 구조화된 프로그램(법무부, 성폭력심화치료 매뉴얼, 2016)으로 이루어졌으며, 1회기 시작 전에 자필서명으로 받은 연구동의서 작성 및 사전검사 척도를 실시하였고, 60회기를 마친 이후에 사후검사 척도를 실시하였다.

집단치료프로그램에 참여한 전체 성범죄자 중 연구자가 직접 프로그램을 진행한 32명 중 징벌 등으로 중도 탈락한 8명을 제외한 24명이 연구에 포함되었으며, 프로그램 수료 후에 인터뷰에 최종 동의한 3명을 대상으로 질적 면담을 실시하였다.

<표2> 인구학적 특징

3. 집단치료 프로그램

1) 프로그램 구성내용

본 연구의 집단치료 프로그램은 좋은 삶 모델(Good Lives Model: GLM) 접근을 토대로 한 구조화된 프로그램으로 성범죄자의 역동적 위험요인에 초점을 둔 10개의 모듈로 구성되었다. 한 집단에 10여 명의 대상자가 참가하였으며 치료자는 2명(주 및 보조치료)이 투입되었다. 치료자는 임상심리사이며 성범죄자 치료관련 교육을 이수한 본 연구자가 직접 진행하였다.

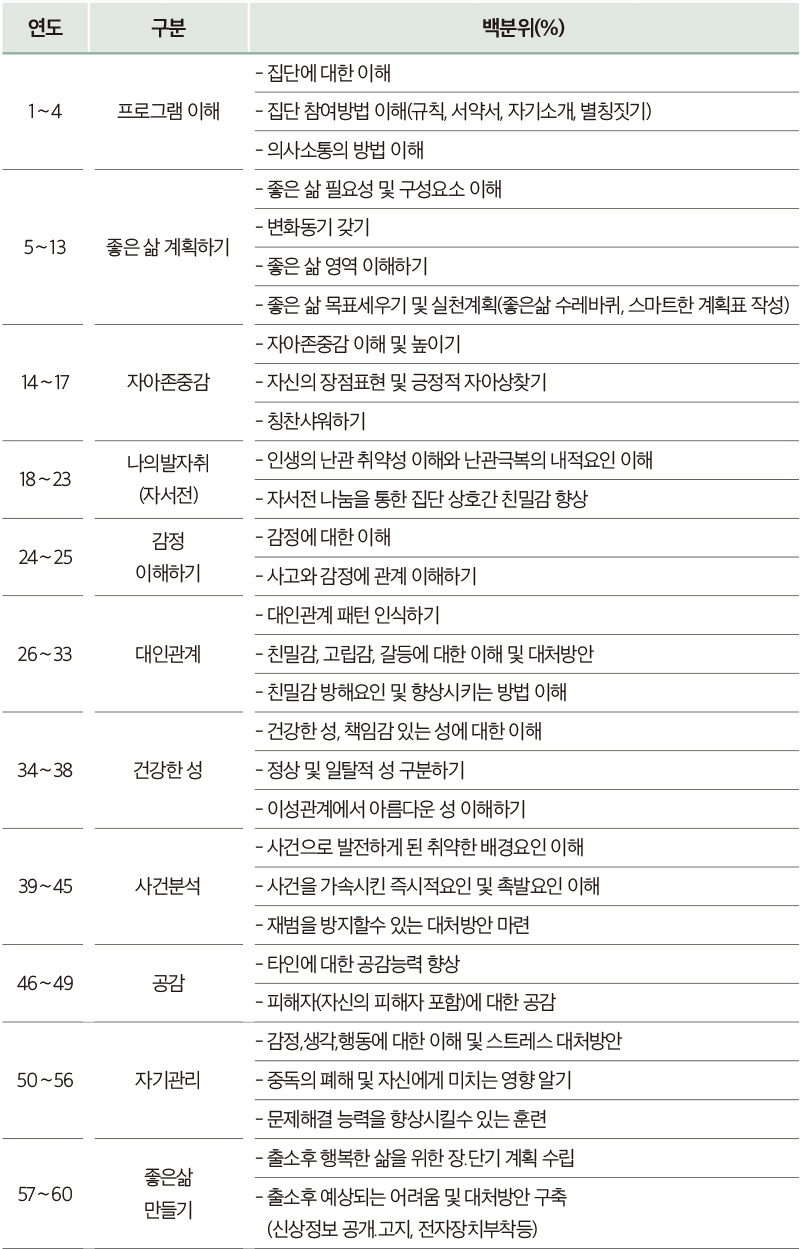

구성내용을 보면 다음의 <표 3>에서 전반적인 프로그램을 제시하였다.

모든 프로그램에서 좋은 삶 모델 접근의 방향에 따라 10개의 모듈이 진행되었으며, 집단의 역동에 따라 모듈의 순서는 일부 조정하였고, 모듈별 회기에 있어서도 1∼2회기 정도 확장 혹은 축소하여 60회기 이내에서 탄력성 있게 조절 운영하였다.

<표3> 집단치료 프로그램 내용

2) 재범위험성 평가와 저·중·고 위험군 분류

고위험군의 성범죄자들에게는 300시간의 치료프로그램을 실시한다. 여기서 고위험군과 중·저위험군과는 어떠한 차이가 있는지는 <표 3> 에 제시하였다. 성범죄자들은 재범위험성에 따라 저, 중, 고위험군으로 분류가 되는데, 저위험군은 재범률이 낮고 치료적 역할이 적다. 하지만 고위험군은 재범의 위험성이 높은 집단이기에 장시간에 걸쳐 집중적이고도 전문적인 치료가 필요한 집단이다(Wakeling, Mann, & Carter, 2012). 재범위험성 평가도구로는 Static-99(Hanson & Thornton, 2000)과 HAGSOR(조은경 등, 2014)가 사용되는데, Static-99은 세계에서 가장 널리 사용되고 있는 정적위험요인 평가도구로 10개 항목 검사지에 범죄자의 연령과 결혼 그리고 동거인 여부 등의 생활관계와 과거범죄전력, 범죄내용, 피해자의 유무 및 관계 등에 대한 객관적인 데이터를 점수화하여 항목별로 부여하고 이를 합산하여 위험도를 측정하는 것이고, HAGSOR는 정적 위험요인 평가 10문항으로 출소 예정 나이, 첫 성범죄 연령, 성범죄 유죄 선고 횟수, 비성적 폭력범죄, 보호관찰/집행유예 위반여부, 피해자 관계 등을 평가하고, 역동적 위험요인 평가는 13문항으로 성일탈적 생활양식, 성적강박성, 인지왜곡, 대인관계 공격성, 감정통제, 약물남용, 충동성 등을 평가하여 Static-99은 합계점수가 6점 이상, HAGSOR는 합계점수 9점 이상 동시에 충족하고, HAGSOR 2차평가(역동적 위험요인)에서 9점 이상이 되면 고위험군 성범죄자로 분류된다.

교정시설에서 성범죄자 치료프로그램 교육은 기본, 집중, 심화로 구분하여 실시하고 있는데, 재범위험성을 평가하여 저·중·고로, 그리고 이수명령 시간에 따라 교육대상자를 분류하고 교육시간은 기본의 경우는 100시간, 집중은 200시간, 심화는 300시간을 1개월에서 6개월까지 진행하고 있으며, 교육진행은 집중과 심화프로그램의 경우는 자체강사인 담당직원이 진행하고 있으며, 기본프로그램은 자체강사와 외부강사가 공동으로 진행하고 있다.

프로그램을 진행하는 자체강사의 경우, 2011년 심리치료센터가 처음 개소할 당시 임상심리전문가와 상담심리전문가를 특별 채용하여 성범죄자 치료프로그램을 개발하고 진행할 수 있도록 하였고, 이후 교정기관에서 성폭력사범 교육 담당자를 대상으로 하는 양성훈련을 기본과 고급과정으로 실시되고 있으며, 외부 위탁기관을 통해 심리치료 관련 교육을 받도록 하고 있으며, 연2회 사례회의를 실시하여 실제 치료프로그램을 진행한 내용을 가지고 외부전문가를 초빙하여 슈퍼비전을 가지는 시간을 진행하고 있다.

<표4> 저·중·고위험군 분류

4. 측정 도구

측정 도구로는 10개의 척도(226문항)를 사용하였는데, 사전검사는 프로그램이 시작되기 전에 실시, 사후검사는 프로그램 종료 후 사후면담 시에 실시하였던 바, 개인차가 어느 정도 있기에 설문 완성하는 데는 40∼80분 정도의 시간이 소요되었다.

1) 범죄력 및 범죄관련 요인

연구대상자에 대한 법원의 판결문, 공식적인 범죄기록 및 개인면담 내용 등을 바탕으로 분석되었는데, 모든 자료에 대한 평가와 분석 및 개인면담은 본 연구자가 직접 실시하였다. 범죄력은 교정기관의 공식자료를 통해 형기와 범죄횟수, 수용횟수, 총 유죄선고 횟수가 분석되었다.

2) 자아존중감

Rosenberg(1965)가 개발, 전병제(1974)가 번안한 척도를 사용하였다. 전병제(1974)의 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)가 .85이었다.

3) 강간통념

강간통념에 대한 수용 정도를 측정하기 위해 Burt(1980)가 개발하고 이석재(1999)가 수정하고 보완하여 개발한 척도를 사용하였다. 이석재(1999)의 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .93이었다.

4) 상태특성-분노표현척도

분노표현 특성을 측정하기 위해 Spielberger 등(1988)이 개발한 상태 특성 분노표현 척도를 전겸구, 한덕웅, 이장호(1997)가 번안한 척도를 사용하였다. 전겸구 등(1997)의 연구에서 문항 간 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .73(분노표출), .78(분노억제), .79(분노통제)이었다.

5) 충동성척도

충동성의 정도를 측정하기 위해 Barratt(1959)이 개발한 충동성 척도-Ⅱ를 이현수(1992)가 번안한 척도를 사용하였다. 이현수(1999)의 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .74이었다.

6) 아동성추행 척도

Bumby(1996)가 개발한 척도로서 아동 성추행을 허용하는 왜곡된 태도를 평가하기 위해 본 연구자가 소속된 상위기관에서 자체적으로 번안하여 문맥이 매끄럽지 않은 문항을 수정, 검토한 후 사용하였다. Bumby(1996) 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .94였다.

7) UCLA 고독감척도

외로움의 정도를 측정하기 위하여 Russell, Peplau와 Cutrona(1980)가 개발한 UCLA Loneline Scale을 김옥수(1997)가 한국형으로 표준화하여 번안한 척도를 사용하였다. 김옥수(1997)의 연구에서 전체 문항의 신뢰도계수(Cronbach’s α)는 .93이었다.

8) 성을 이용한 대응척도

스트레스나 갈등상황에서 성과 관련된 생각이나 행동을 얼마나 하는지 알아보고 강제적인 성적행동에 동의하는지를 측정하기 위해 Cortoni와 Marshall(2001)이 개발한 척도로 본 연구자가 소속된 상위기관에서 자체적으로 번안한 후 수용자들에게 파일럿 테스트를 실시하여 문맥이 매끄럽지 않은 문항을 수정하는 과정을 반복하여 검토한 후 사용하였다. Cortoni와 Marshall(2001)의 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .88이었다.

9) 대인반응성 척도

인지적 및 정서적 영역을 포함하여 일반적 공감 경향을 측정하기 위해 Davis(1983)가 개발한 척도로 4개의 하위요인으로 구성되었다. Davis(1980) 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .70∼.78이었다.

10) 여성에 대한 분노척도

남성이 여성과의 관계에서 보이는 적대적이고 부정적인 태도와 신념을 측정하기 위해 Check(1984)가 개발한 척도를 본 연구자가 소속된 상위기관에서 자체적으로 번안한 후 수용자들에게 파일럿 테스트를 실시, 문맥이 매끄럽지 않은 문항을 수정하는 과정을 반복하여 작업한 후 사용하였다. Check(1984)의 연구에서 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .80이었다.

11) 주관적 안녕 척도

주관적으로 느끼는 안녕감을 측정하기 위해 Cambell(1981)의 현재 자신의 삶의 질에 인지적 평가를 측정하는 주관적 안녕감의 인지적 부분과 Diener와 Lucas(2000)가 개인이 경험하는 10개 정서들을 평정하여 행복 수준을 측정하기 위하여 개발한 주관적 안녕감의 정서적 부분을 측정하는 척도를 번안하여 하나로 통합하여 한덕웅과 표승연(2002)이 개발한 척도를 사용하였다. 한덕웅과 표승연(2002)의 연구에서의 신뢰도 계수(Cronbach’s α)는 .91(주관적 안녕 인지), .92(주관적 안녕 정서)이었다.

5. 자료 분석

본 연구에서 수집된 자료는 PASW Statistics 18 프로그램을 이용하여 분석하였다. 연구대상의 범죄력, 범죄관련 요인, 정신병질 특성을 알아보기 위해 빈도와 백분율, 기술통계를 사용하였고, 프로그램의 처치효과를 살펴보기 위해 프로그램 시작 전후에 사전검사와 사후검사를 실시한 후 대응표본 t검정을 통해 집단치료 프로그램의 효과를 검증하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 프로그램 참여자들의 범죄관련 요인 분석 결과

고위험군 성범죄자를 대상으로 범죄관련 요인을 분석한 결과는 <표 4>에 제시하였다. 성범죄 피해자는 전부 여성(100%)이었고, 이번 사건 피해자의 수는 1명인 경우가 가장 많았고(87.5%) 2명인 경우는 많지 않은(12.5%) 것으로 나타났고, 3명 이상인 경우는 없었다. 피해자와 관계에서 면식인 경우가 11명(45.8%)으로 나타났고, 비면식이 13명(54.2%)으로 약간 많았으며, 친족여부는 비친족이 대부분(95.8%)인 것으로 나타났으나, 친족의 경우도 1명(4.2%) 있었고, 범죄에서 공범은 전부 없었다. 본 범죄 이전의 동종범죄는 19명(79.2%)으로 이중 본건 포함 3범 이상이 13명(54.2%)으로 가장 많았으며, 동종범죄 기간은 13∼36개월 이하가 6명(31.6%)으로 가장 많았고, 그 다음은 12개월 이하(26.3%)로 나타났으며, 나머지 기간에도 비슷한 양상을 보이고 있다. 본 범죄 이전의 이종범죄는 19명(79.2%)으로 동종범죄와 같으며, 기간에 있어서도 12개월 이하, 13∼36개월 이하, 85개월 이상이 모두 5명(26.3%)으로 같았으며, 동종범죄와 마찬가지로 거의 같은 기간에 발생된 것으로 알 수 있다.

<표5> 범죄관련 요인

2. 좋은 삶 모델 중심 집단치료 사전-사후 효과

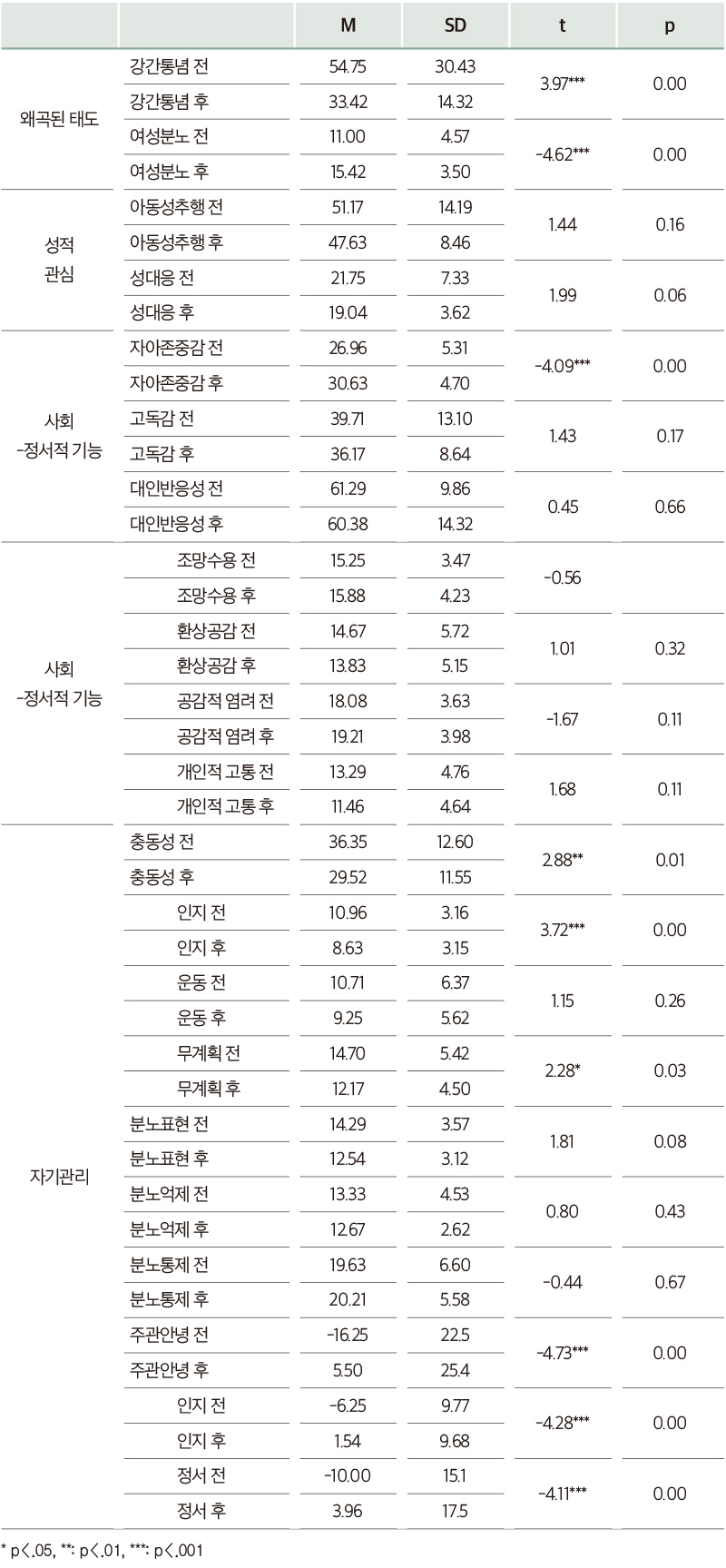

성범죄자의 역동적 위험요인의 변화를 알아보기 위해 고위험군의 성범죄자에게 좋은 삶 모델을 중심으로 실시한 집단치료의 사전-사후 검사에 대한 대응표본 t검정을 실시한 결과는 <표 6>에 제시하였다. 집단치료 결과를 세부적으로 살펴보면, 왜곡된 태도영역에서 강간통념은 유의미한 긍정적 변화가 있었고(t=3.97, p<.001), 여성에 대한 분노도 유의미한 변화가 있었다(t=-4.62, p<.001).

두 번째로 성적관심 영역에서 아동성추행 척도와 스트레스 상황에서의 성대응 척도는 사전에 비해 사후에 낮아지기는 했으나 유의하지는 않았다. 하지만 성적대응에 대한 경향성은 보여주었다.

세 번째로 사회-정서적 기능에서 자아존중감은 통계적으로 유의미한(t=-4.09, p<.001) 변화가 있었으나, 고독감은 사후에 낮아지기는 했으나 유의하지는 않았다. 대인반응성 전체와 하위요인인 조망-수용, 환상-공감, 공감적 염려, 개인적 고통 모든 영역에서 유의미하지 않은 것으로 나타났다.

끝으로 자기관리 영역에서는 충동성 총점에서 유의미한(t=2.88, p<.001) 차이가 나타났으며, 하위요인에서 인지충동성과 무계획 충동성은 유의미한(t=3.72, p<.001, t=2.28, p<.01)차이가 있었으나, 운동충동성은 유의미하지 않았다. 분노표현에서는 분노표출과 억제는 약간 낮아지고, 통제는 약간 높아졌으나 통계적으로 유의미하지는 않았다. 주관적 안녕감에서는 총점에서부터 유의미한(t=-4.73, p<.001) 차이가 있었으며, 주관적 안녕 인지 및 정서에서도 유의미한(t=-4.28, p<.001, t=-4.11, p<.001)차이가 나타났다.

<표6> 집단치료 사전-사후 평가점수 비교(N=24)

Ⅴ. 결론 및 논의

본 연구는 만19세 이상 고위험군 성범죄자중 24명을 대상으로 범죄관련 요인의 특성 및 좋은 삶 모델 접근을 토대로 한 치료프로그램과 수료 후 인터뷰를 통해서 집단 치료프로그램의 효과성을 살펴보았으며 그 의의는 다음과 같다.

첫째, 전 교정기관에 수용되어 있는 고위험군 성범죄자의 특성을 집단치료를 받기 위해 선발된 교육생을 대상으로 구체적으로 살펴볼 수 있었다. 치료프로그램을 통해서 성범죄자들이 자아존중감이 향상되고 잘못된 강간신화나 강간통념, 여성에 대한 분노 등에서 패러다임의 전환을 경험하였다고 하며, 대인관계의 중요성을 인식하는 기회가 되었다고 한다.

연구자의 입장에서 본다면 편견으로 낙인찍었던 성범죄자들을 인간중심이론 관점으로 변화되는 계기가 되었으며, 재범요인과 관련된 범죄자의 특성을 파악해 볼 수 있었던 중요한 기회였다.

둘째, 성범죄자에게 좋은 삶 모델에 근거한 집단치료프로그램이 범죄유발요인을 점검하고 그것을 낮추는 데 효과가 있었다. 범죄 유발요인을 저하시키는 긍정적인 효과를 보이고 있는 점이 시사하는 바는 크다. 우리나라의 성범죄자 치료프로그램은 모듈구성이나 진행방식 등의 차이는 있지만 거의 대부분 잘못된 행동을 수정한다는 인지행동치료 프로그램이었다. 하지만 범죄유발요인 외에도 성범죄자가 스스로 가지는 삶의 목표나 개인의 장점등을 고려, 치료와 관리계획을 세우는 것을 강조했을 때 변화에 더욱 동기부여가 된다는 것이 중요함을 인식하게 된 것이다. 물론 집단치료 효과의 지속성에 대해서는 추후 연구와 치료프로그램 이수자 재범률 추적연구 또한 더 필요할 것으로 본다.

본 연구의 제한점과 후속프로그램에 대한 제언은 다음과 같다.

첫째, 연구 설계에서 실험집단의 결과만 제시하게 되어 비교할 수 있는 대조집단이 없는 것이다. 다른 종류의 집단치료를 받은 집단이나 치료를 받지 않는 집단과 어떤 차이가 나는지 후속연구가 필요하다.

둘째, 현재의 집단치료방식은 자기보고식 설문지를 통해 치료효과를 검증하고 있어 수용시설이라는 특수성 때문에 대상자들이 일정한 흐름에 따라 대답하는 반응경향성을 보이거나 자기이해와는 상관없이 사회적으로 바람직한 방향으로 답변을 하는 등 한계가 있을 수 있기에 구조화된 면접도구를 사용 평가하는 방법 등도 필요하다.

셋째, 성범죄자 특성과 수준에 맞는 치료기간 선정과 교육생 선발이 필요할 것으로 보인다. 장기간 대인관계가 단절되거나 고립된 생활을 해왔던, 성인지 왜곡이 심각한 성범죄자들을 단 몇 개월 치료프로그램을 통해 인지왜곡을 바로잡는 일은 결코 쉽지가 않다. 현재 사용 중인 프로그램 매뉴얼에는 활동지를 이용한 작업이 많은데, 무학자나 한글 미해독자의 경우는 그들의 수준에 맞는 프로그램을 진행함이 필요해 보인다.

마지막으로, 사후 치료프로그램이나 출소 후 연계 프로그램이 필요하다. 현재 교정시설에서 실시하고 있는 성범죄자 치료프로그램은 재범위험성의 여부에 따라 1개월에서 6개월까지 진행되고 있다. 본 연구자가 치료프로그램을 하면서 그들의 피드백을 들어보면 치료프로그램 후 작은 변화라든가 효과가 분명히 있다. 하지만 장기형을 선고받은 경우 법원의 이수명령에 따라 일찍 치료프로그램을 수료했다면 출소 때까지 전혀 다른 후속 치료프로그램이 없고, 출소 후에도 그와 연계된 프로그램이 거의 없는 실정이다. 그에 대한 정부주도의 제도마련이나 검토가 필요해 보인다.

이러한 제한점에도 불구하고 본 연구 결과를 바탕으로 향후 성범죄자 범죄성향을 개선하여 재범을 방지하고 건강하게 사회에 복귀하여 행복하고 좋은 삶을 살 수 있도록 조금 더 효과적이고 체계적인 치료방안들이 모색될 수 있기를 기대한다.

■ 국내문헌

강정희 (2014). 성폭력 가해자 교정프로그램의 효과성 연구. 고려대학교 석사학위논문.

권해수, 이은아 (2014). 좋은 삶 모델에 기반한 수강명령프로그램이 비행청소년의 기본심리욕구, 공감, 자기조절능력에 미치는 영향. 청소년시설환경, 127-138.

대검찰청 (2017). 범죄분석.

류여해 (2010). 교정시설의 성범죄자 재범방지 프로그램에 관한 연구. 교정연구 제47호.

박옥임 등 (2004). 성폭력 전문상담. 서울: 시그마프레스.

변혜정 (2004). 성폭력 개념에 대한 비판적 성찰: 반성폭력 운동 단체의 성정치학을 중심으로. 한국여성학회 20(2).

신기숙 (2017). 아동대상 성범죄자의 특성 및 집단치료 효과. 아시아교정포럼.

윤가현 (1998). 성문화와 심리. 학지사.

윤정숙, 박정일, 여운철 (2011). 성범죄자 재범방지를 위한 치료프로그램 개발연구: 프로그램 개발을 위한

실태조사. 형사정책연구원 연구총서, 1-4.

윤정숙, Knight, R. A. (2014). 성범죄자를 위한 치료프로그램 개발 및 제도방안(Ⅱ): 교정시설내 성범죄자 치료프로그램의 효과성 평가. 형사정책연구원 연구총서.

윤정숙, 이수정, Marshall, W. L., & Knight, J.S., 김일수 (2012). 성범죄자를 위한 치료프로그램 개발 및 제도방안(Ⅰ). 한국형사정책연구원 연구총서, 1-442.

윤정숙, 이수정 (2012). 성범죄자 치료프로그램의 주요원칙과 방향정립을 위한 이론적 고찰. 한국심리학회지: 일반, 31(3), 847-875.

이수정 (2007). 국내 성범죄자 치료처우 방안 모색을 위한 미국의 성폭력 범죄자 치료 프로그램의 실태조사. 법무부: 성범죄자 치료처우 방안모색을 위한 미국의 성폭력 범죄자 치료 프로그램의 실태연구, 4-139.

이수정, 고려진, 박혜란 (2008). 한국 성범죄자위험성 평가 도구 개발 및 타당도 연구. 형사정책연구, 19, 309-345.

이은아 (2014). 좋은 삶(Good Lives Model)을 적용한 보호관찰청소년 수강명령프로그램 개발과 효과분석.

조선대학교 석사학위논문.

정유희 (2014). 좋은 삶 모형을 적용한 성인 성범죄자 치료 프로그램의 효과. 고려대학교 박사학위논문.

■ 번역서

Pamela M.Yates, David S, Prescott, Tony Ward 공저(2016). 성범죄자 치료(신기숙, 심진섭, 이종수, 이지원, 전은숙 공역)

William L. Marshall, Liam E. Marshall등. 성범죄자 심리치료 통합적 접근(김덕일, 송원영 공역)

■ 외국문헌

Abel, G. G., & Rouleau, J. L. (1986). Sexual disorders. In G. Winokur & P. Clayton(Eds.) The medical basis of psychiatry (pp. 246-267). Phiadelphia: W. B. Saunders.

Anderson, D., & Dodgson, P. G. (2002). Empathy deficits, self-esteem, & cognitive 100 distortions in sexual offenders. In Y. M. Fernandez(Ed.), In their shoes: Examining the issue of empathy and its place in the treatment of offenders, 73-90, Oklahoma City, OK: Wood 'N' Barnes Publishing.

Ford, M. E., & Linney, J. A. (1995). Comparative analysis of juvenile sexual offenders violent nonsexual offenders, and status offenders. Journal of Interpersonal Violence, 10, 56-70. Press.

Groth, A. N. (1986). “The Incest Offender in Sgroi.” In S. M.(ed), Handbook of Clinical Interventions of Sexual Lexington, MA: Lexington Books. Hanson, R, K., & Thornton, D. (2000). “Improving risk assessments for sex offender: comparison of three actuarial scales”, Law and Human behavior, 24(1), 119-136.

Marshall, W. L. (1971). A combined treatment method for certain sexual deviations. Behaviour Research and Therpy, 9, 293-294.

Marshall, W. L. (1993). The role of attachment, intimacy, and loneliness in the etiology and maintenance of sexual offending. Sexual and Marital Therapy, 8, 109-121.

Hanson, R, K., & Thornton, D.(2000). “Improving risk assessments for sex offender: A comparison of three actuarial scales”, Law and Human behavior, 24(1), 119-136.

Holmes, S. T., & Holmes, R. M. (2002). Sex crimes, Patternsand behaviors, 173, Sage Publications.

Tangney, J. P. & Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York: Guildford Press. Tice, D. M., & Baumeister, R, F. (1990). Self-esteem, self-handicapping, and self-presentation: The strategy ofinadequate practice practice. Journal of Personality, 58, 443-464.

Ward. T. (2002). “Good lives and the rehabilitation of offenders: Promises and problems”. Aggression and Vioient Behavior, 7, 513-528.

Ward, T., Marshall, W. L. (2004). “Good lives, aetiology and the rehabilitation of sex offender: A bridging theory”, Journal of Sexual Aggression, 10, 153-169.

Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. Aggression and Violent Behavior, 11, 44-63.