우리는 한마음

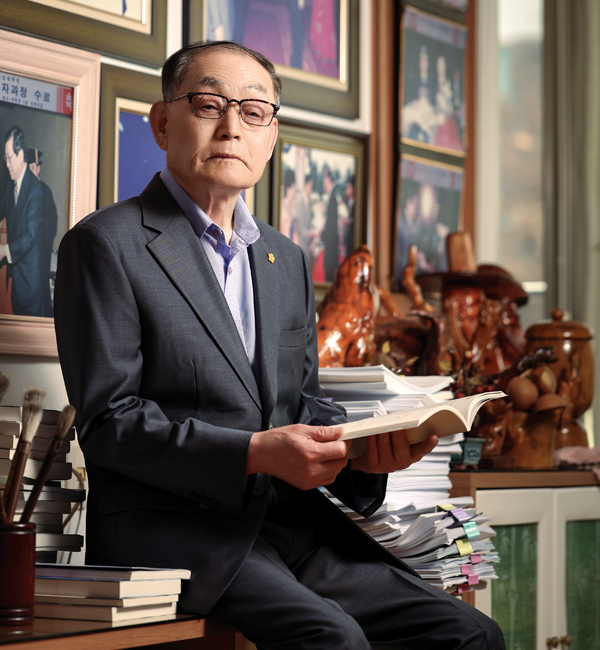

대한민국재향교정동우회 전주지회(이하 전주지회)의 이존한 회원은 지난해 팔순을 넘겼다. 교정人인으로서의 길을 걷기 시작한 1973년 이래 50여 년을 보낸 후, ‘투망하듯’ 진실하고 성실하게 마주해 온 그 삶의 흔적은 그의 자택에 고스란히 스며 있었다. 하나의 압축파일 같은 자신의 공간을 훑으며 지난날을 회상하는 그의 시선을 따라가 봤다.

- 글 서선미

- 사진 홍승진

교정人의 삶이 그린 그림

퇴직 후의 시간을 채색하다

이존한 대한민국재향교정동우회 전주지회 회원

이존한 대한민국재향교정동우회 전주지회 회원

성실과 끈기로 건진 ‘행복’

흔히 인생의 축소판으로 ‘낚시’를 이야기한다. 낚싯대를 던지는 순간부터 시작되는 그 인내심의 게임에서는 결국 물고기를 잡아야만 ‘성취’를 이야기할 수 있다.

우리의 삶 또한 그렇다. 낚싯대든 그물이든 일단 던지고 나면 물고기가 잡힐 때까지 기다려야 하듯, 닿을 듯 말 듯한 상태를 무던히도 견뎌야 마침내 무언가를 이룰 수 있게 된다.

그런 의미에서 육신의 건강과 일상의 무탈함에 그저 ‘행복한’ 이 회원은 그 삶의 선물을 받아내는 데 완벽히 성공한 것만 같았다. 편안하지만 꼿꼿한 자세가 그랬거니와, 벽면과 낮은 장 위로 빼곡한 사진과 메시지도 ‘건강’과 ‘무탈함’에 대한 그의 믿음을 뒷받침해 주고 있었다. 게다가 “3월 말 개강을 앞두고 있다”는 말은 그동안 그가 얼마나 넓고 깊게 투망해 왔는지를 짐작할 수 있게 했다.

“가난한 데다 부모님이 일찍 돌아가셨어요. 가난은 독해졌고, 의지할 사람이 없다고도 생각했죠. 그저 공무원이 되고 싶다는 마음을 품고 살다가, 공무원이 되고 나서는 숭실대학교 대학원에서 최고 경영자과정을 밟았습니다. 어렸을 때 한학을 접했던 영향이었는지, 퇴직 후 한국전례원에서 예절교육지도사 자격을 취득했던 게 여기까지 온 거예요.”

그림으로 덧칠해진 ‘교정의 의미’

처음부터 교정공무원을 생각한 것은 아니었겠으나 이 회원은 그저 좋았던 감정을 기억해 냈다. 오히려 가정과 사회로부터 버림받은 사람들에게 도움을 줄 수 있다는 사실에 의미를 두었고, 어긋나고 잘못된 삶이 교정·교화되어 가는 것을 목도하며 보람을 느꼈다. 말하자면 공무원이 되어 좋았고, ‘교정’공무원이 되어 더할 나위 없이 좋았다는 고백이다.

“일주일에 두 번 전주와 서울을 오갔지만 힘들다고 생각한 적 없어요. 수업 시간에 맞춰 서둘러 떠나느라 조퇴를 하긴 했어도 아침이면 제시간에 출근해 일하는 그 루틴을 마냥 즐겼습니다. 다만 언젠가 퇴직 이후의 삶을 그려봤고, ‘한학’에 ‘그림’이면 다름없이 좋을 것 같다고 생각하게 됐죠. 곧바로 학원에 등록했고, 당시 원광대 한국화과 교수로 있던 분에게 그림을 배웠어요. 낮에는 직장에서 밤에는 학원으로, 야근한 다음 날이면 휴식도 반납한 채 화실로 달려가 붓을 잡았던 겁니다.”

그림을 그리는 시간이 이 회원에게는 스스로에 대한, 지극히 사적인 ‘교정(矯正)’은 아니었을까? 결핍으로 얼룩진 유년 시절 채 처리하지 못하고 방치해온 감정들이 균형을 잡아가자 비로소 차분히 내면을 돌아볼 수 있게 됐음을 이 회원은 털어놨다. 결국 그가 발음하는 ‘행복’이라는 단어는 막연한 개념이 아닌, 집 안 가득 쌓인 더미들처럼 손만 뻗으면 만질 수 있는 구체적인 ‘현상(現象)’이라는 뜻이다. 그간의 경험과 성찰이 준 삶의 착실한 결괏값, 즉 여든이라는 세월의 넉넉한 ‘품’과 여러 세대로 확장된 가족이라는 이름의 ‘울타리’, 그리고 인문학과 그림으로 가능해지는 ‘정서적 안녕’까지, 이 회원의 행복은 젊었던 날 그가 던졌을 그물만큼이나 잘 짜여있었다.

“그런 의미에서 교정공무원이었던 데 대한 자부심이 큽니다. 일단 교정人에게 부여된 ‘교정과 교화’라는 일 자체가 의미 있었고요, 그 삶의 태도가 기반을 이루고 있기에 퇴직 후에도 이렇듯 바쁘게 살 수 있지 싶으니까요. 교정人으로서의 삶이 지금에 이른 것은 분명한 사실이며, 심정적으로도 현재의 모든 것이 그 시절 경험의 열매라는 것을 확실히 알겠거든요.”

그런 의미에서 교정공무원이었던 데 대한 자부심이 큽니다.

일단 교정人에게 부여된 ‘교정과 교화’라는 일 자체가 의미 있었고요, 그 삶의 태도가 기반을 이루고 있기에 퇴직 후에도 이렇듯 바쁘게 살 수 있지 싶으니까요. 교정人으로서의 삶이 지금에 이른 것은 분명한 사실이며, 심정적으로도 현재의 모든 것이 그 시절 경험의 열매라는 것을 확실히 알겠거든요.

교정·교화의 ‘일’, 봉사·헌신의 ‘삶’으로

이 회원은 지난 2003년 12월 31일부로 교정의 현장에서 물러났다. 젊음으로 가장 빛났을 그 30년을 보내며 천직이라 여길 만큼 사랑한 자리였다지만, ‘퇴직’을 말하는 이 회원의 표정은 의외로 담담했다. 대신 퇴직을 3년 앞두고 교정대상 수상 차 청와대에 방문했을 때 “불행한 이를 돕는 것은 훌륭한 일이며, 범죄자를 교화하는 것은 더욱 훌륭한 일이다”는 당시 대통령의 말을 아직도 간직하고 있다고 들려줬다.

실제로 이 회원의 활동은 퇴직 후 더욱 노련해졌다. 진작부터 한국미협 회원으로 활동하고 있었던 바, 작가들로부터 기부받은 작품 판매로 무의탁 재소자 돕기에 앞장섰다. 불우이웃돕기 및 영치금 지원을 주도했으며, 지역 출신 관료들의 조찬모임을 통해 모은 기부금으로 고산에 소재한 국제재활원, 전주교도소 등을 도왔다.

아울러 교정동우회 전주지회장으로 재임하던 4년간(2013.2.~2017.1.)은 의사·철학자 등 인맥과 사비를 동원, 강의를 제공하며 회원들의 지식 함양에 이바지했다. 이쯤이면 교정 관련 행사가 있을 때마다 기꺼이 주머니를 털어 물품과 경비 지원에 나서는 통 큰 씀씀이는 기본값.

“통상적으로 ‘현직’과 ‘퇴직’으로 나뉘어 불리지만, 교정공무원에게 그런 구분은 의미가 없습니다. 설령 모든 직업에서 그렇다 할지라도 유독 교정분야에서는 그 일이 곧 삶이 되기 때문이에요. 소외된 곳을 향해 온 시선, 어려운 사람들에게 뻗던 손, 어긋난 길을 바로잡고 싶은 마음이 직책을 따질 수 있을까요? 그러니 제가 아직 현장을 누비고 있다고 해도 과언이 아닐 겁니다.”

“교정‘직(職)’ 경험, 사회에 귀감될 수 있기를”

이 회원을 만났던 지난 3월 11일 기준, 그는 당시 개강을 앞두고 있었다. 어린 시절 경험했던 한학이 ‘한문’으로, 한문이 전통문화를 존중했던 선비정신에 대한 향학열로 이어져 왔던 터다.

“2022년부터 전주향교 전통문화학교에서 예절교육을 하고 있어요. 퇴직하고 한국전통예절연구원을 통해 예절교육지도사 1급 자격증을 취득했거든요. 지금까지 250여 쌍의 전통 혼례 집례도 했습니다. 초·중·고등학교에서 예절교육을 하기도, 전주교도소의 인성교육을 담당하기도 했으니, 강사로 활동한 게 벌써 20년이 넘었네요.”

유년의 가난과 결핍이 그를 흔들지 못했다.

오히려 청년기 교정직에 애정을 갖게 했고, 중장년기에는 학구열로 들뜨게 했다. 그리고 경험과 지혜가 발현될 이즈음 이 회원의 삶은 여러 사람을 거듭해 품고도 남을 넉넉함으로 깊어지며 지역사회에 귀감이 되고 있었다. 법무부 및 검찰연수원을 비롯, 교정연수원과 전주교도소 등에 자신의 그림이 소장돼 있다고 귀띔하며 미소 짓는 그가 다음과 같은 소망을 말한다.

“화백으로 이름을 올리며 ‘우정’이라는 아호를 받았어요. 그게 몇 번이든 또(又) 사람들을 쉬게 할 수 있는 근사한 자리(亭)가 되라는 뜻이었죠. 그림이 제 삶의 큰 의미인 만큼, 그림 덕에 얻은 만큼 그 이름에 어울리게 살고 싶습니다.”

교정동우회(회장 송영삼)에서는 지난 경북·안동지역 산불사태 관련, 긴급이송 및 산불확산방지에 애쓴 직원들의 노고를 응원격려차 경북북부제2교도소 및 안동교도소에 격려금을 지원하였습니다.