교정 리포트

- 글 이정숙 동국대학교 국제다문화학과 박사

북한이탈주민의 마약류 중독 및

재범방지에 관한 연구

국문요약

이 연구는 국내 입국하는 북한이탈주민이 증가함에 따라 그들이 일으키는 범죄도 다양한 유형으로 증가하고 있는데, 그 중 마약류 범죄가 지속적으로 증가하는 것에 주목하여 북한이탈주민이 마약류 범죄를 일으키는 원인을 분석하고 마약류 재범을 방지하기 위한 대책을 제안하는 것이다. 연구방법은 관련기관에서 자료를 보안상 제공하지 않으며, 개인정보보호의 이유로 공개하지 않고 있어 문헌 연구와 언론 보도, 통계자료 등을 활용하였다. 그 결과 첫째, 마약류 교육을 확대하여 실시 둘째, 사용자 식별 후 정기검사 실시 셋째, 심리 상담프로그램 상설화 넷째, 수용소 내 중독프로그램 수강강제 및 전담 마약관리관 배치 다섯째, 직업재활 지원을 제안하였다.

※ 주제어 : 북한이탈주민, 마약류, 중독, 범죄, 재범

Ⅰ. 서론

북한이탈주민의 국내 입국은 2000년대 이후 지속적으로 증가하고 있다. COVID-19로 인해 국경 봉쇄가 강화되기 전까지 2012년 이후 입국 북한이탈주민은 연간 평균 1,300명대를 유지하여 현재 34,121명에 이른다(통일부, 2024. 3월 기준). 한국 정부는 북한이탈주민들의 국내 정착을 돕기 위한 제도와 정책을 시행하고 있으나 북한이탈주민이 한국에서 적응하기에 북한 독재체제에서 채득한 획일적·폐쇄적 사고와 남한 사회에서 가치관의 혼란을 경험하고 있으며(김윤영, 2017:76), 생활기반의 어려움과 경제적 자립의 부족, 자본주의 체제의 인식 부족 등, 사회적 부적응을 겪고 있다(임창호, 2016:218; 김다은, 2020:1). 또한 이를 악용한 범죄도 지속적으로 발생하고 있는 것으로 나타났는데(이규범, 2022:168), 특히 남한과 북한의 법체계나 법문화의 차이로 인해 법지식이 부족하여 북한이탈주민이 범죄로 피해를 보거나 범죄에 가담하고 있다(최영신, 2015:164; 양양규 외 2021:143).

북한이탈주민이 일으키는 범죄는 국내 입국하는 북한이탈주민이 증가하면서 다양한 유형으로 동시에 증가하고 있다. 법무부가 공개한 2018년부터 2022년까지 자료에 의하면 최근 5년 동안 교도소에 수감 된 북한이탈주민은 총 812명이며, 그 중 마약류 사범이 264명(32.5%)으로 수감자 중 가장 높은 비중을 차지하였다.1) 마약류는 매년 북한이탈주민이 저지르는 범죄 중 30%를 웃도는 심각한 범죄율을 보이고 있어 그만큼 북한이탈주민이 무분별하게 마약류에 노출되어 있음을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 이처럼 마약류 범죄의 심각성은 바로 중독성 때문인데, 국내 마약류 사범은 2023년 27,611명으로(마약류범죄백서, 2023:129) 30여 년 전 마약류 범죄 통계가 작성된 이래 처음으로 2만 명 선을 넘기며 매년 증가하고 있어 효과적인 대책 마련이 시급한 상황이다.

마약류는 신체적·정신적으로 의존되어 중독에 이르게 하는 물질로(Gorski, 1986) 암수범죄의 특성상 가해자와 피해자를 구별하기 어렵다는 특징이 있다. 마약류 범죄는 가족과 친구 관계의 파탄, 재정적 문제와 실직, 사고와 부상이라는 문제에 이르게 하지만(류창현, 2024:38) 단지 이런 개인으로 한정된 범죄만이 아닌 판매와 유통에서 나아가 성범죄, 불법촬영, 살인 등의 2차 범죄로 이어질 수 있는 위험성을 내포하고 있다는 점에서(박성수, 2018:54; 박동균·장철영, 2019:71; 김재민·이봉한, 2021:281) 사회적으로도 심각한 폐해를 끼치게 된다. 그러나 마약류 사범 중 특히 자제력을 발휘하는 능력이 심각하게 손상된(NIDA, 2024) 마약류 투약자들은 강력한 단속과 처벌만으로는 재범을 방지하는데 한계가 있어 재발방지를 위한 치료와 재활 위주의 접근이 매우 중요하다(박진실, 2017:188).

국내 북한이탈주민의 마약류 범죄가 계속 증가할 경우 개인적인 건강의 위험 수준을 넘어 남한 사회에 공중 보건을 비롯한 사회의 혼란을 야기하여 심각한 영향을 끼칠 수밖에 없다. 그러므로 북한이탈주민들의 마약류 범죄의 실상과 문제를 파악하고 방지하기 위한 대책을 마련해야 할 것이다. 이처럼 국내 마약류 범죄의 증가에도 불구하고 북한이탈주민의 마약류 범죄에 대한 공식적인 자료를 관련 기관에서 보안상의 이유로 축적하지 않거나 개인정보보호의 이유로 공개하지 않고 있다. 또한 북한이탈주민에 대한 관심도 낮아지며 마약류 범죄에 관한 연구도 부족하여 그에 따른 예방대책도 미비한 상황이다. 이에 본 연구에서는 관련 문헌과 언론 보도, 통계자료 등을 활용하여 북한이탈주민의 마약류 범죄실태를 분석하였다. 본 연구의 목적은 북한이탈주민의 마약류 범죄가 지속적으로 증가하는 것에 주목하여 북한이탈주민이 마약류 범죄를 일으키는 원인을 분석하고 그 특성을 고려한 치료와 재활에 중점을 둔 재범방지 대책을 제안하는 것이다.

1) 데일리굿뉴스, “탈북민 수감자 33%마약사범...실효성 있는 대책 시급”. 2024.02.20. https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=431897 2021.05.10 검색

II. 이론적 배경

1. 중독

1) 중독의 개념과 용어

중독은 음식물이나 약물의 독성 때문에 우리 몸에 기능장애를 일으키는 의미의 중독을 뜻하는 영어단어 ‘intoxication’과 알코올이나 마약과 같이 외부물질에 의하거나 인터넷, 도박처럼 행동에 의존하게 되는 ‘Addiction’으로 두 가지 의미로 나눌 수 있다. ‘Addiction’은 ‘~에 사로 잡히다’, ‘~의 노예가 되다’라는 뜻을 가진 라틴어 ‘Addicere’에서 유래되었다. 현재 중독이라는 단어는 관점에 따라 전문적, 사회적, 대중적 용어로 사용되고 있는데, 중독의 핵심증상을 영문 이니셜인 ‘3C’로 설명할 수 있다. Compulsive use(강박적 사용), out of Control(조절의 실패), Continuous use despite of bad consequences(나쁜 결과에도 불구하고 지속적인 사용)이 중독의 대표적인 속성을 나타낸다. 즉, 중독은 해로운 결과에도 불구하고 스스로 조절해서 사용하지 못하고, 강박적으로 사용하는 현상이라고 할 수 있다(박상규 외, 2018:17). 약물2)에 관한 중독용어에는 물질·오용·남용·내성·금단현상과 같은 용어가 쓰이는데 이를 정리하면, 물질(substance)은 뇌에 영향을 주어 신체적·정신적으로 변화를 일으키는 물질을 의미하고, 오용(mususe)은 물질을 적절한 용도로 사용하지 않고 용량이나 방법을 임의대로 잘못 사용하여 피해를 보게 되는 것이며, 남용(abuse)은 의도적으로 사용 목적과 다르게 사용하는 것이다. 이런 경우 물질(substance)을 사용했을 때 같은 효과를 얻기 위해 점차 양을 증가시키는 내성(tolerance), 물질의 사용을 중단하게 되면 견디기 어려운 금단현상(withdrawal symptoms)이 있다(Griffith, 2005; 조성권 외, 2007:178; 조근호 외, 2011:16). 2) 미국을 비롯한 외국에서는 마약류를 ‘drug’으로, 이를 우리나라에서는 ‘약물’이라는 용어로 번역한다. 일반적으로 약물이라는 용어는 마약류를 의미하기 때문에 여기에서도 혼용하여 사용하도록 한다.

2) 중독의 원인과 특성

중독의 원인은 다양한 관점에 따른 주장이 있다. Herrnstein & Prelec(1992)은 중독을 네 가지 관점으로 해석하고 있는데 첫째, 질병으로 보는 관점 둘째, 합리적 소비자로서 중독 행동을 선택한다고 보는 관점 셋째, 인지하지 못한 채 점차 중독 대상에 빠져들게 되는 ‘유혹이나 타락의 길(primrose path)’로 보는 관점 넷째, 중독을 ‘분열된 자기(divided self)’로 보는 관점이다(박상규 외, 2018:29). 그러나 중독 전문가들은 일반적으로 약물중독에 이르게 하는 원인을 개인의 생물학적 요인, 심리적 요인, 사회·환경적 요인으로 구분하는데 이 중 한 가지 요인만으로는 설명하기 어렵기 때문에 복잡한 상호작용에 의한 결과로(조성권 외, 2007; 조근호 외, 2011:57) 해석한다.

(1) 생물학적 요인

생물학적 원인은 중독이 뇌를 변화시키는 것이다. 우리 뇌에는 보상회로(reward pathway)라는 부위가 있는데, 일상생활에서 즐거움이나 기쁨, 보람이나 행복 등을 느끼게 해주는 기능을 하는 곳이 바로 보상회로이다. 이 보상회로에 신경전달물질인 도파민이 영향을 미치는데 도파민이 증가하면 쾌감이나 즐거움, 행복감을 느끼며 기분이 좋아지게 된다. 약물은 이 보상회로에 도파민을 과다하게 분비시켜 순간적인 즐거움을 느낌으로 계속해서 같은 행동을 반복하게 만든다. 시간이 지남에 따라 뇌는 적응(내성)하게 되어 처음 느꼈던 최고치의 쾌감에 다시 도달하기 위하여 더 많은 약물을 사용하게 된다. 따라서 약물로 인해 보상회로의 민감도는 감소하게 되기 때문에 일상생활에서 약물 이외의 어떤 것에서도 즐거움이나 행복감을 느끼기가 어렵게 된다. 이처럼 약물사용으로 인해 보상회로가 있는 변연계가 망가지게 되고 감정조절이 안 되기 때문에 분노조절장애나 심한 우울증, 불안 등을 보이게 된다(Goldman, 1999: 조성남 외, 2021; NIDA, 2024).

(2) 심리적 요인

심리적 요인은 약물을 사용하게 되면 기분이 좋아지며 잠시동안은 현실적 문제를 잊을 수 있게 되어 갈등이나 불안을 피할 수 있다는 기대감이 작용하는 것이다. 신체적·성적 학대를 당했거나 가족의 무관심, 가정폭력, 친구나 동료 관계 부족, 외상사건 등에 해당한다(류창현, 2024:42). 약물 중독자들은 약물에 의존하게 되는 성격적인 취약성이 있는데, 이들은 자존감이 낮고 열등감이 많으며, 스트레스 대처능력이 미숙하고 도덕·윤리적 행동이나 가족 관계 등에서 자기인식이 떨어져 자아개념이 부정적으로 인식된다(Campbell &Stark, 1990; Wanberg & Milkm, 1998: 박상규, 2002: 조성권 외 2021; 박상규 외, 2018). 또한, 대인관계에서도 어려움을 느끼게 되는데, 타인에게 지나치게 의지하다가 쉽게 좌절을 경험하기도 한다(조근호 외, 2011:37). 이런 심리적 요인으로 약물을 했을 때 보상(쾌락)이 따르는 행동을 하게 되면 이러한 상황이 학습되어 반복적으로 하게 된다. 이러한 행동은 보상이 주어지면 더 강화되는 조작적 조건 형성 학습이론(skinner)으로 설명하기도 한다(조근호 외, 2011:43). 즉, 특정한 상황에서 자극(S)과 반응(R)의 결과가 보상적일 때 증가하며, 이는 몇 차례만의 경험으로도 신속하게 학습이 이루어지는 것으로 알려져 있다(이미나 외, 2020).

(3) 사회·환경적 요인

사회·환경적 요인은 친구와 동료 간의 마약류 권유와 남용, 사회지원 부족, 낮은 사회·경제적 지위 등을 포함한다(류창현, 2024:42). 이런 사회·환경적 요인을 약물사용에 이르게 되는 범죄이론 중에서 외부적인 요소들을 설명하는 이론 몇 가지를 살펴보고자 한다. 먼저 사회유대이론(Social bonding theory)은 사회적 유대의 정도가 강하면 범죄를 저지를 가능성이 낮아지고 유대의 정도가 약하면 더 많은 일탈이 일어난다는 이론이다. 북한이탈주민들은 남한에서 관계 맺을 대상이 매우 부족하고, 친목 모임에 참여하는 경우도 아주 낮은 것으로 나타나 사회유대 정도가 약하여 남한 사회에 적응하기까지 많은 시간이 필요하다(김성훈 외, 2015:70). 북한 청년과 주민들은 고난의 행군 시기를 지나면서 겪은 심각한 식량과 경제난으로 가족의 해체에 따른 불안정 애착과 타인과 사회에 대한 불신으로 약물 남용과 같은 중독에 빠지게 될 가능성이 크다(김재환·가요한, 2020:73). 긴장이론(Strain theory)은 성공에 대한 기대가 실패로 끝났을 때 생기는 스트레스나 좌절, 부정적 감정 등이 범죄의 가능성을 증대시킨다는 이론이다. 즉, 긴장이론에 의하면 범죄를 저지르는 이유는 긴장을 해소하기 위해서이다. 북한이탈주민은 남한 사회에서 느끼는 차별이나 문화적 이질감과 괴리에서 비롯된 긴장감이 생긴다. 긴장은 분노, 우울과 같은 부정적 감정을 낳게 되는데, 우울의 경우 약물중독과 관련이 있으며, 만성적이고 반복적인 긴장은 범죄 성향을 강화한다(대한범죄학회, 2022:190). 또한 경제적 지위가 낮은 도시 빈민들은 부적응에 대한 대응 수단으로 마약에 더 많이 의존한다. 이러한 부적응은 가족관계와 학교 부적응, 지배 사회와의 적대적인 상호작용은 아니더라도 상대적인 박탈감에서 비롯된다(Zinberg, 1978:9)고 할 수 있다. 합리적 선택이론(Rational choice theory)은 범죄의 특성을 고려하여 범죄로 인한 처벌 가능성은 물론 범죄비용과 이익을 저울질하여 선택한다고 가정하면서, 범죄실행을 고려한 여러 요소들에 의해 의사결정이 이루어진다는 이론이다(대한범죄학회, 2022:76). 북한이탈주민들은 사회경제적 환경변화를 겪으면서 남한 사회의 자유시장 원리와 경쟁에 적응하지 못하여 처벌의 가능성, 범죄의 비용을 고려한 기대와 보상 측면에서 범죄를 결정할 가능성이 높아진다.

2. 마약류

1) 마약류의 정의

마약류란 세계보건기구(WHO)에 의하면 한 번 사용하면 지속적으로 사용하고 싶은 충동을 느끼고(의존성), 사용할 때마다 같은 효과를 얻기 위해 양을 늘려야 하며(내성), 사용을 중단하면 온몸에 견디기 어려운 증상을 일으키고(금단증상), 개인을 넘어서 사회에도 해를 끼치는 물질로 정의한다. 마약(narcotics)이라는 용어는 그리스어(narkotikos)인 ‘무감각’이라는 뜻에서 유래되었는데, 마약의 주된 작용인 통증을 없애는 데서 기원한다. 사람의 중추신경계에 작용하면서 남용하거나 오용할 경우 인체에 심각한 위해를 준다고 인정되는 물질로 흔히 마약이라고 혼용되어 사용하기도 하지만 정확한 명칭은 ‘마약류’이다. 세계보건기구(WHO)에서 검토한 오남용의 정도에 따라 ‘마약류’는 국제연합에서 정한 “마약에 관한 단일협약”에 의거하여 국제적으로 동일하게 지정되고 있으며, 우리나라도 협약에 가입하여 「마약류관리에 관한 법률」 제2조에서 마약, 향정신성의약품, 대마를 ‘마약류’로 정의하고 있다(한국마약퇴치운동본부, 2024).

2) 마약류에 관한 법률

마약류를 규제하는 국내법은 마약법, 향정신성의약품관리법, 대마관리법으로 각각 분리되어 운영되어 오다가 2000년에 하나로 통합한 「마약류관리에 관한 법률」(약칭 「마약류관리법」)과 「마약류 불법거래 방지에 관한 특별법」 및 「특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률」, 「형법」 등으로 마약류를 규제·관리하고 있다. 「마약류관리에 관한 법률」 제58조(벌칙)에는 마약, 향정신성의약품, 대마를 수출입·제조·매매하거나 매매를 알선한 자 또는 그러할 목적으로 소지·소유한 자 등, 해당하는 자에게 무기 또는 5년 이상의 징역과 영리를 목적으로 하거나 상습적으로 행위를 한 자는 사형·무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다. 제59조(벌칙)에는 수출입·매매 또는 제조할 목적으로 마약 또는 향정신성의약품의 원료가 되는 식물을 재배하거나 그 성분을 포함하는 원료·종자·종묘를 소지·소유·사용한 자 등에게 1년 이상의 유기징역, 상습적으로 범한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. 그 외 제60조, 제61조, 제62조, 제63조, 제64조에서 각 호에 해당하는 자에게 각각의 처벌을 규정하고 있다. 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」은 제6조(업으로서 한 불법수입 등), 제9조(마약류 물품의 수입 등) 등에 해당하는 자는 사형, 무기 또는 10년 이상 징역 등에 관한 내용과 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제11조(마약사범 등의 가중처벌)에 해당하는 자는 무기 또는 10년 이상 징역 등에 처한다. 「마약류 관리에 관한 법률 시행령」에는 마약, 향정신성의약품, 대마 및 그 원료물질에 대해 구체적으로 규정하고 있다(국가법령정보센터, 2024; 마약류범죄백서, 2022; 법무법인 진실, 2024).

3. 선행연구 고찰

북한이탈주민의 마약류 범죄에 관한 선행연구는 공식적인 북한이탈주민의 마약류 사용실태와 통계가 제공되고 있지 않아 대부분의 연구에서 언론 보도와 연구보고서 등을 인용하고 있으며, 이를 바탕으로 북한이탈주민이 남한 사회에 정착하는 과정과 마약류 범죄의 실상과 문제점을 도출한 후 개선방안을 제언하고 있다(윤홍희, 2010; 임창호, 2016; 박성수, 2018; 양양규 외, 2021; 안상원, 2022). 윤흥희(2010)는 하나원 교육제도를 3개월에서 6개월로 늘려 시행하고 정착지원금을 물가상승에 비례하여 지급하며, 취업률을 높이기 위한 취업알선 시스템의 도입과 남북통합시대의 주체로서 북한이탈주민을 바라보는 시각을 가져야 한다고 하였다. 임창호(2016)는 한국 사회의 구성원으로 북한이탈주민에 대한 정체성을 고양 시키기, 남한 사회 적응교육의 내실화, 재소자 교육 강화, 여성의 사회화 재교육 실시 등을 제안하였다. 박성수(2018)는 북한이탈주민에 대한 보호 및 인식 전환의 필요성을 제기하며, 마약류 중독 예방을 위한 정착지원 확대와 중앙-지자체 간 정책협업체계의 강화, 자원봉사단체를 일원화하여 교정복지 거버넌스를 구축하는 등 형사사법적 대책 마련을 제시하였다. 양양규·김윤영·한상암(2021)은 하나원과 하나센터에서 마약류 교과과정의 신설과 심화교육을 해야 하며, 치료보호 프로그램 지원, 신변보호담당관의 마약류 범죄예방 지원을 주장하였다. 안상원(2022)은 하나원의 교육제도를 개선하여 적응교육의 내실화를 이루어야 하고, 북한이탈주민들이 입국할 때 철저한 검사를 통한 정보를 데이터베이스화할 필요가 있으며, 남한 주민들과 혼합적 취업제도를 도입하여 운영하고, 북한이탈주민에 대한 보호 및 인식 전환, 생활밀착형 지원 시행, 실질적인 형사사법적 대책 제시가 필요하다고 하였다. 이처럼 북한이탈주민의 마약류 범죄에 관한 연구는 대부분 문헌연구이나, 몇 가지 실증연구로서 양옥경 외(2018)는 북한이탈주민 1,467명을 대상으로 설문 조사하였으며, 이들 중 마약의 생산, 유통, 사용 등의 경험을 가진 18명을 대상으로 심층 면접 조사하여 마약은 북한에서 ‘일상’적인 것이 되었으나 북한당국의 법적 제도적 규제가 적극적으로 이루어지지 않아 한국과 국제사회가 나서 객관적인 실태조사를 실시하여야 하고 합리적이고 장기적인 해결방안을 모색해야 한다고 제언하였다. 이근무·유숙경(2021)은 북한이탈주민 중 남성 8명에 대한 마약 사용과 중독 및 밀매 경험에 관한 사례연구로 정치·사회와 의료·환경, 개인·가족 세 가지 맥락으로 구분하여 개인적인 특성보다는 사회구조적 환경이 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타나 그들이 경험한 역사적 배경을 고려해야한다고 주장하였다.

이상에서 살펴본 선행연구들은 북한이탈주민들의 마약류 사용을 예방하는데 초점을 두었다. 하지만 본 연구에서는 많은 선행연구에서 밝혀진 바 북한 사회에 이미 널리 퍼진 마약류에 노출되었던 북한이탈주민이 입국 후 남한 사회에서 재범으로 이어지는 것을 방지하기 위하여 1차, 2차, 3차 범죄예방 차원에서 대책을 제언하고자 한다. 북한이탈주민의 마약류 범죄에 관한 연구는 신변보호와 개인정보보호의 이유로 공식적인 통계와 자료가 제공되지 않기 때문에 본 연구에서도 관련 문헌과 기관의 자료, 연구보고서와 인터넷 기사 등을 활용하였으며, 북한이탈주민의 마약류 범죄와 재범에 대응하기 위한 효과적이고 실질적인 대책으로 마련되고자 한다.

III. 북한이탈주민의 마약류 범죄 현황과 특성

1. 북한이탈주민의 개념

북한을 탈출한 북한 주민을 과거에는 월남귀순자, 월남귀순용사, 귀순북한동포, 월남자, 자유북한인, 탈북자 등으로 불려왔으며 사용하는 명칭에 따라 의미도 다르게 여겨졌다(김윤영, 2017:56). ‘귀순’은 ‘스스로 따라 오거나 복종’한다는 뜻을 내포하였고, ‘탈북자’는 북한체제에서 벗어나 새로운 국가로 이주한다는 정치적 의미로 북한을 탈출한 모든 사람을 지칭하는 용어로 사용 되었다(박영숙, 2013). 한국 정부는 1997년 제정한 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조에서 기존의 ‘귀순’의 개념을 ‘북한이탈’로 대체하여 ‘북한이탈주민’을 군사분계선 이북지역에 직계가족, 배우자, 주소, 직장 등을 두고 있는 사람으로 북한을 벗어난 후 외국 국적을 취득하지 않은 사람으로 정의하고 있다(2023 북한이탈주민 정착지원 실무편람:8). 그러나 2004년 통일부는 ‘탈북자’ 또는 ‘북한이탈’이라는 용어가 주는 부정적인 어감으로 그들이 한국 사회에 정착하는데 어려움을 줄 수 있다고 밝히며 2005년 ‘새터민(new settle)’이라는 용어로 변경하였다. 하지만 북한이탈주민 단체에서 새터민이라는 용어는 화전민을 연상케 하여 용어 사용에 부정적인 입장을 표명하였다. 결국, 통일부는 사회적 반대 여론이 심화되면서 2008년 새터민이라는 용어는 쓰지 않기로 하며, 이후 북한에서 탈출하여 나온 북한 출신을 공식적 명칭으로 ‘북한이탈주민’으로 표기·사용하기로 하였다. 하지만 여전히 탈북자, 새터민, 탈북 난민 등의 다양한 명칭과 함께 혼용되고 있다(김다은, 2020:12).

2. 북한이탈주민의 인구사회학적 특성

1) 입국 현황

북한이탈주민이 연간 국내에 입국하는 인원은 1990년대 중반 이후 북한의 최악의 식량난으로 인해 크게 증가하기 시작하여 2009년에는 연간 3,000명 가까이 입국하였다. 2010년에는 국내 총 입국하는 북한이탈주민의 수가 2만 명이 되었고, 2016년에는 3만 명을 돌파하였다. 2012년 김정은 정권 이후 통제가 강화되어 입국인원이 감소하여 연간 1,100 ~ 1,500여 명을 유지하였으나 COVID-19 영향으로 북·중의 엄격한 국경통제와 제3국에서의 이동 제한 등으로 2022년 67명까지 급감하였다가 2023년 9월 139명으로 증가하는 추세로 돌아섰다. 정부는 외국에 체류하다 한국으로 오길 희망하는 북한이탈주민의 경우에 동포애와 인도주의 차원에서 전원 수용함을 원칙으로 국내법과 UN난민협약 등 국제법에 의해 보호하고 수용하고 있다.

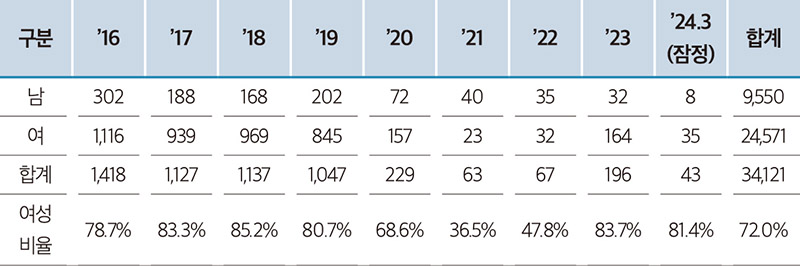

<표1> 북한이탈주민 국내 입국인원 현황(~’24년 3월 말 기준)

자료: 통일부

여성 북한이탈주민의 비율은 1998년 12.2%였으나 2015년에 80%를 상회하기 시작하여 2024년 3월 말까지 81.4%에 이르고 있다. 남성보다 여성 북한이탈주민이 더 많은 이유는 북한 내에서 남성보다 비교적 이동이 쉬우며, 남성을 세대주로 기준하여 배급제가 시행되었다면, 배급제가 붕괴된 상황에서 가족들의 생계를 위해 국경을 넘어 중국이나 제3국에서 체류하기가 다소 유리하기 때문인 것으로 알려져 있다(박성수, 2018:61). 그러나 이 과정에서 북한의 철저한 감시와 통제를 벗어나 해외에 체류하며 인신매매나 성폭력 등의 부정적인 경험으로 인해 트라우마를 겪기도 한다(김윤영, 2017:73).

지역별로 살펴보면 식량 배급이 미치지 못하는 중국 접경지역인 함경북도 출신이 54.4%로 가장 많으며, 다음으로 양강도 출신이 16.3%, 함경남도 출신이 9.0% 등의 순으로 나타나 이 세 지역 출신이 전체의 79.7%를 차지하고 있다(2023 북한이탈주 민 정착실태조사:23).

2) 연령별 유형

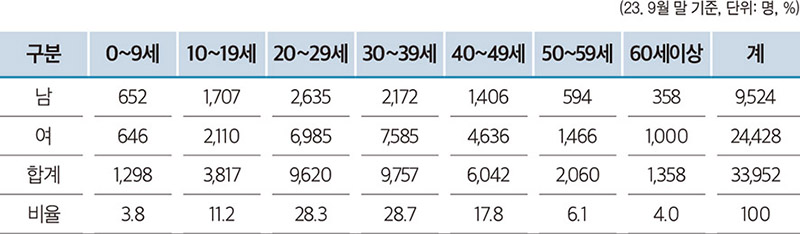

<표2> 연령별(입국 시 기준)

자료: 북한이탈주민 정착지원 실무편람, 2023.:10

2023년 9월 말 기준으로 연령은 20, 30대가 주를 이루며 60%에 육박하고 있다. 일반적으로 2030 세대를 남한에서 MZ세대로 아울러 이르는 것처럼 북한 사회에서는 ‘장마당 세대’로도 불린다. 심각한 경제난을 보낸 북한의 기성세대는 인간의 욕망을 추구하고, 생존에 대한 집착과 불안, 아무도 믿지 못하는 염세적 감정 등을 공유하고 있지만, 기성세대의 자녀들인 장마당 세대는 국가의 배급이 아닌 부모들이 장마당에서 장사로 번 돈으로 생계를 유지하며 자랐기 때문에 개인주의와 소비 욕구, 다양한 문화3)에 대한 관심과 수요가 크다는 특징이 있다(통일부, 「2023 북한 이해」 234: 통일부, 「북한 경제·사회실태 인식보고서」 233). 3) 「북한 경제·사회실태 인식보고서」에 의하면 모든 연령대에서 외국 영상물에 관심이 있다는 비율이 절반을 넘었으나 20대(64.8%), 30대(59.6%)가 40대, 50대 이상에 비해 높은 비율을 보였다:p268

3) 탈북 동기

1990년대 중반 이전에는 북한체제에 대한 불만을 가지고 정치적 이념에 따른 동기가 주를 이루었다면 1995년 이후에는 북한 사회의 ‘고난의 행군’ 시기로 식량난에 따른 배급체제가 붕괴되면서 배고픔과 생활고에서 벗어나고자 ‘생계형 탈북’이 시작되었다(박영숙, 2013:75; 양양규 외, 2021:136). 2023 북한이탈주민 정착실태조사에 따르면 탈북 동기에 대해 ‘식량이 부족해서’가 21.6%로 비율이 가장 높았고, 다음으로는 ‘북한체제의 감시·통제가 싫어서(자유를 찾아서)’가 20.4%이며, ‘가족(자녀 등)에게 더 나은 삶을 주려고’(10.7%) 등의 순으로 나타났다. 그러나 연령대별로 차이를 보였는데, 20대와 30대는 ‘북한체제의 감시·통제가 싫어서(자유를 찾아서)’, 40대 이상은 ‘식량이 부족해서’가 1순위이며, 연령대가 높을수록 ‘식량이 부족해서’의 비율이 높게 나타났다(2023 북한이탈주민 정착실태조사:25).

4) 재북 직업별

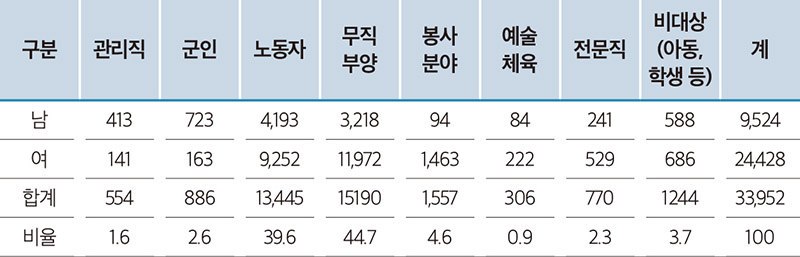

<표3> 재북 직업별(입국 시 기준)

자료: 북한이탈주민 정착지원 실무편람, 2023:10

1980년대부터 1990년대 초반까지 북한을 탈출하여 남한에 입국한 북한이탈주민들은 주로 중상층의 배경을 가진 높은 교육수준과 엘리트 계층이었다면 최근 입국한 북한이탈주민의 특성은 무직과 노동자, 농장원과 같은 하위 계층이 주를 이루고 있다.

3. 북한이탈주민 마약류 범죄 현황

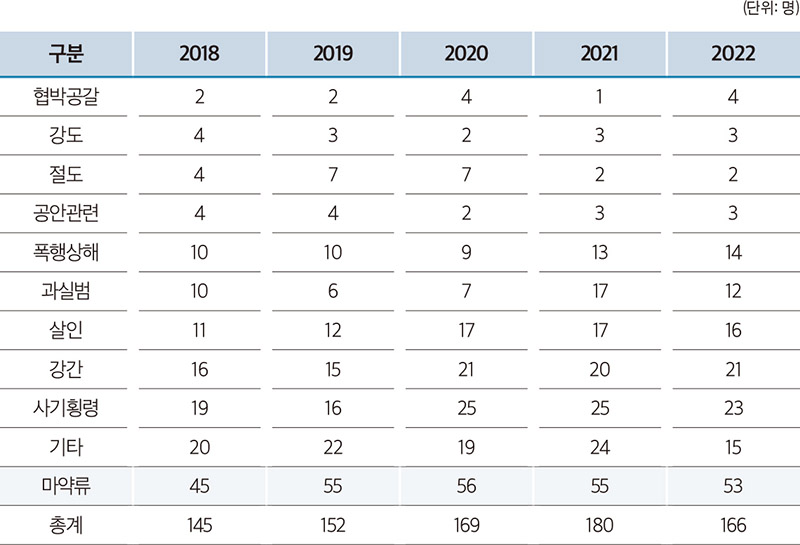

북한이탈주민 수용자는 2018년부터 2022년까지 145~180명 사이를 유지하며 5년간 교도소에 수감된 북한이탈주민은 총 812명이다. 입국자 수가 줄어든 것과 달리 교도소에 수감되는 북한이탈주민의 수는 줄지 않고 있는데, 이 중 가장 많은 범죄행위는 264명(32.5%)으로 마약류이다. 마약류 사범은 2019년부터 매년 50명대 이상을 유지하고 있는 것으로 나타났다.4)5)

4) 파이낸셜뉴스, “[단독] 尹정부, 탈북민 다시 느는데 마약 등 범죄대응 손놔”. 2023.10.11 https://www.fnnews.com/news/202310061646031287. 2024.05.10 검색

5) 데일리굿뉴스, “탈북민 수감자 33%마약사범...실효성 있는 대책 시급”. 2024.02.20. https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=431897 2021.05.10 검색

<표4> 북한이탈주민 수용 현황(죄명별)

자료: 파이낸셜뉴스. 2023. 10. 11

북한이탈주민 전체 3만 3천 명(2022년 기준)을 기준으로 했을 때 마약류 사범은 0.16%를 차지한다. 이것은 우리나라 전체 2022년 마약류 사범 18,395명(2022 마약류범죄백서:102)에 해당하는 비율 0.037%(인구 5천만 명 기준)보다 북한이탈주민 마약류 사범이 4.3배나 더 높은 수치를 보이고 있어 심각한 수준임을 알 수 있다.

4. 북한이탈주민 마약류 범죄 특징

북한이탈주민들의 마약류 범죄를 일으키는 이유는 다양한 원인이 존재한다.

1) 북한 사회에 퍼진 마약류

1980년대까지 국제사회에서 테러국가로 주목되었던 북한은 90년대에 들어서면서 최대의 국가적 위기인 ‘고난의 행군’ 시기를 맞이한다. 북한당국은 심각한 경제 상황에 봉착하면서 이를 돌파하기 위하여 마약, 무기밀매, 화폐위조에 가담하였고, 마약의 재배, 생산, 판매 등을 직접적으로 개입하였다(박정숙, 2013:1-2). 북한 마약 생산지는 ‘흥남제약공장’, ‘순천제약공장’, ‘상원만년제약공장’이 있다. 함흥, 평성, 남포, 안주는 북한에서 마약제조업이 제일 발전한 지역인데, 함흥은 북한에서 가장 큰 화학공업 도시로 제약공장과 화학공장 지대이며 화학공업이 집중되어 있어 화학공업대학, 과학원 함흥분원, 국방과학원 연구사 출신들이 마약제조에 많이 뛰어들고 있어 북한 마약의 주 생산지가 되었다(박정숙, 2013:88). 2000년대에 들어서면서 국가 차원에서 개인으로 마약 생산이 확대되었는데, 2000년 초반 함흥사람들이 각성제인 빙두(필로폰)를 조금씩 제조하여 중국에 판매하면서 수요가 급증하며 큰 돈벌이가 되었다. 중국에서도 함흥 빙두는 최고로 여기는데 2002년부터 함북도, 양강도, 평북도를 비롯한 국경 지역에서 중국으로 대량의 마약들이 밀수되자 중국 당국은 마약 불법 거래를 차단하기 위해 군을 전 국경에 배치했으며, 중국의 국경통제가 심화되고, ‘봉수호 사건’6)으로 국제사회의 비난이 일게 되자 북한은 자국 내로 판매 방향을 돌려 북한 주민들 내부에서 마약을 소비하는데 이르렀다(최영신 외, 2020:148). 북한 사회의 마약 사용자는 어린아이부터 노인에 이르기까지 북한의 모든 지역에서 누구나 쉽게 접근할 수 있는 사회구조 상황이 되었으며(이관형, 2017:70-71) 북한 사회 내에서 마약이 성행하자 결혼식이나 대학입학 선물, 승진 뇌물로도 마약을 최고의 ‘선물’로 여기게 되었다(이석영, 2015:80). 6) 북한 화물선 봉수호가 2003년 4월 오스트레일리아 빅토리아 주 해안에서 헤로인 150kg을 밀반입한 혐의로 나포되면서 북한이 국제마약 밀매에 개입해 온 정황이 국제사회에 알려졌다. 하지만 빅토리아주 최고법원은 북한 선원들에게 무죄판결을 내렸고, 북한은 본인들의 소행이 아니라고 부인하고 있어 의혹으로 남아 있다.

2) 대체 의약품으로 마약류 사용

북한은 사회주의헌법 제56조에 ‘전반적 무상치료제’, ‘의사담당구역제’, ‘예방의학제도’ 등을 명시하고 있다. 그러나 형식상으로는 수술비, 치료비, 입원환자 식사비, 외래약값, 요양치료비, 예방접종비 등을 국가가 모두 부담한다고 규정하고 있으나, 실제로는 완전 무상치료제가 아니고 주민들의 봉급에서 1% 정도를 사회보험료 명목으로 원천징수하고 있다. 또한 1990년대 이후 재정사정이 악화되면서 병원치료, 식사, 의약품 등도 무상으로 제공하도록 되어 있으나, 특히 경제난 이후에는 의약품 공급이 중단되어 실제로는 주민이 치료에 필요한 모든 것을 부담하고 있어 무상치료제는 유명무실해진 상태이다. 게다가 의료시설의 노후화 및 의료진 부족, 의료 서비스 인프라 부족 등으로 병원을 찾기보다 스스로 의약품을 구해 자가치료를 할 수밖에 없는 상황이 되었다(「북한 경제·사회·인식 보고서」, 20241:178-188; 북한정보포털, 2024a). 이처럼 의약품 부족으로 눈병에 걸렸거나 설사를 할 때, 중풍이 올 때 아편을 먹거나 사용하면 통증이 없어지고 바로 낫기 때문에 심각하게 인지하지 못하고 있다(박정숙, 2013:92-93).

탈북민 A씨는 “북한은 전문의 보기가 진짜 어렵다. 상급병원에 가려면 의사한테 뇌물을 써야 하니까 마약이 필요하다. 뇌물 쓰는 돈으로 마약 사는 것이 더 싸다”고 증언했다.

이어 “북한에는 양귀비가 여기저기 널려있다. 그걸로 아편 덩어리를 만들어서 쓰기도 한다”며 “아편이 이질에 특효약이라고도 하고, 익숙하고 약도 없는 이런저런 이유로 아편을 쓴다”고 덧붙였다.7)

7) 연합뉴스, "탈북민 수감자 34%가 마약사범…마약중독 치료 대책 세워야". 2022.01.13 https://www.yna.co.kr/view/AKR20220112164600004. 2024.05.18.검색

3) 마약류 범죄 인식 부족

북한은 고난의 행군 시기를 지나면서 사회구조적으로 경제가 몰락하고 국가 배급시스템의 붕괴로 극심한 식량난에 따른 기아와 생계에 대한 위험을 겪게 되었다. 김정은도 “인민들의 식량 형편이 긴장해지고 있다”며 2021년 6월 당 전원회의에서 식량 부족을 공개적으로 인정할 정도로 북한 사회의 식량난은 아직도 어려운 형편이다. 이렇게 식량이 부족하고 배급체계가 무너진 상황에서 북한 주민들은 스스로 먹고 살길을 찾기 위한 방도로 자연스레 장마당에서 물건을 팔고 장사를 하며 생계를 꾸려간다(북한정보포털, 2024b). 이러한 배급제의 붕괴로 북한 사회 전반에 부패가 확산 되는 계기가 촉발되었고, 그 중 많은 돈을 벌 수 있는 마약류 밀매가 이뤄지고 있다. 사회시스템이 제대로 작동하지 않을 때 뇌물은 광범위하게 적용되며 특히, 경제적 이득을 얻기 위한 과정과 불법적인 활동이 발각되었을 경우 처벌을 무마하기 위한 용도로 뇌물은 상당히 활용되고 있다. 마약류를 밀매하거나 사용하는 것이 당 간부들이나 마약을 통제하고 관리하는 공안들과 직접 연결되어 있고 모든 것을 돈으로 해결할 수 있는, 사회 전체가 부패의 먹이사슬을 이루고 있다(이근무·유숙경, 2021:38). 예를 들어 장마당(종합시장) 단속은 이틀에 한 번 정도 이루어지는데, 이것은 자릿세와 뇌물을 받기 위해 빈번하게 행하는 것으로 단속에 걸리면 50만 원 이상 고액의 뇌물을 제공하는 비중이 높아지고 있는 것으로 조사되었다(북한 경제·사회실태 인식보고서, 2024:112-114). 이렇게 북한의 만연한 부패와 범죄에 대한 둔감함 속에 살아왔던 북한이탈주민들은 마약류 문제보다 탈북과 남한 사회의 정착이라는 문제가 더 크게 작동하기 때문에 아편이나 필로폰 같은 마약류를 사용하고 판매하는 것이 문제해결을 위한 하나의 수단으로 여겨 범죄라는 생각은 전혀 못한다는 것이 문제이다(박성수, 2024b).

5년 전 양강도 혜산에서 압록강을 건너 중국으로 탈출한 이정식(38·가명)씨는 “2010년 이후에 북한을 떠나온 탈북민들은 거의 대부분이 빙두를 경험해봤을 것”이라고 털어놓았다. 이 씨는 “북한에서 마약하다 걸리면 보위부에 끌려가 각서를 쓰거나 현금 얼마주고 풀려나는 경우가 많아서인지 (탈북민들이) 남한에서도 그렇게 심각한 범죄라고 보질 않는다”라고 밝혔다.8)

8) KPI뉴스, [특별기획-마약에 빠진 탈북민①] 생활고·향수병에 시름하는 탈북민, 마약 유혹에 빠지다. 2022.10.12. https://www.kpinews.kr/newsView/179549017030641 2024.05.18 검색

4) 남한의 경제적 어려움

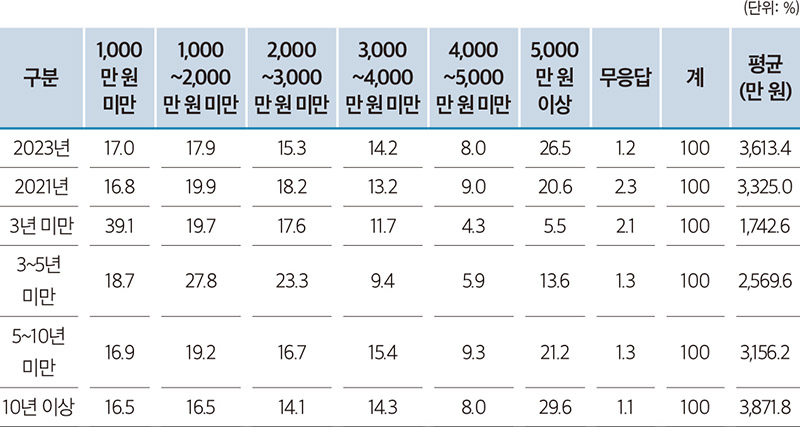

2023 북한이탈주민 사회통합 조사에 따르면 지난 1년간 가구 소득이 1,000만 원~ 2,000만 원 미만 가구가 17.9%, 1000만 원 미만도 17.0%를 나타내고 있다. 1,000만 원 미만 소득자 비율은 거주기간이 짧을수록 높으며, 5,000만 원 이상 소득자 비율은 거주기간이 길수록 높은 것으로 나타나 정착 초기에 경제적 어려움을 경험하는 것으로 나타났다(2023 북한이탈주민 사회통합조사: 41).

<표5> 지난 1년간 가구 소득

자료: 2023. 북한이탈주민 사회통합조사: 41

이런 경제적 어려움은 2023 북한 정착실태조사에서 뚜렷이 나타났는데, 더 나은 남한 생활을 위해 필요한 것으로 취·창업과 관련된 취업알선이나 취업교육 등을 꼽은 비율이 21.7%로 가장 많았으며, 다음으로 병원비나 치료비 지원에 관한 의료지원이 필요하다는 비율이 18.1%였다(2023 북한 정착실태조사: 37). 실제 마약류 사용자를 대상으로 한 연구에서도 아내나 아버지, 어머니, 형 등의 생활비와 병원비를 마련하기 위한 방편으로 마약 거래에 참여한 것으로 나타났다(장준오·고성호, 2010:100).

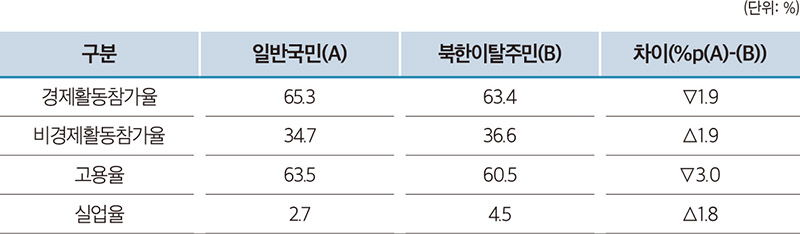

북한이탈주민의 경제활동상태 지표에서도 일반국민 대비 북한이탈주민의 경제활동참가율과 고용률은 낮으며, 비경제활동참가율과 실업률은 높게 나타났다.

<표6> 일반국민 대비 경제활동상태 주요지표 비교

자료: 2023. 북한이탈주민 정착실태조사: 45

앞글에서 밝힌바 북한이탈주민들이 탈북하는 동기는 북한의 열악한 환경을 벗어나 먹고 살기 위한 생계의 이유가 크다. 그러나 남한에서도 경제적인 어려움을 겪는 북한이탈주민의 비중이 많은 것이 사실이며, 북한에서 기술이나 전문성이 없이 무직이나 노동자 계급에서 남한에 온 대다수의 북한이탈주민들은 경제적 위협을 더 크게 받게 된다. 이는 결국에 생계형 난민으로 전락할 수 있는데(김성훈 외, 2015:54), 이처럼 경제적 어려움을 겪을 수밖에 없는 북한이탈주민의 경우 돈과 연관된 범죄에 쉽게 현혹되어 범죄에 가담하거나 피해자가 될 가능성이 높아진다(장준오·고성호, 2010:100). 이는 범죄이론 중 합리적 선택이론(Rational choice theory)으로 설명할 수 있는데, 북한이탈주민이 겪는 빈곤이나 개인적 경제요인이 마약 유통과 판매를 통해 수익을 얻기 위한 범죄 의사결정을 한다고 볼 수 있다.

이들이 마약 유통에 손을 대는 것은 경제적인 이유 때문이다. 평양에서 살다 2000년대 중반 북한을 탈출한 김명진(51·가명) 씨 말이다.

“동남아 등지에서 100g그램이면 1000만 원 가량합니다. 그걸 국내로 운반해주면 통장에 몇 백만 원이 꽂히는데, 돈 쉽게 버는 방법을 안 이상 왜 그걸 안하겠습니까.” 9)

9) KPI뉴스. [특별기획-마약에 빠진 탈북민①] 생활고·향수병에 시름하는 탈북민, 마약 유혹에 빠지다. 2022.10.12. https://www.kpinews.kr/newsView/179549017030641 2024.05.18 검색

5) 적응의 어려움

북한이탈주민들은 일인 독재체제에서 70년에 가까운 세월을 감시와 통제 속에 사상교육과 반공교육을 받으며 살아왔고, 여러 가지 이유로 목숨을 걸고 북한을 탈출하여 중국이나 재3국 등을 경유하며 최소한 3개월에서 수년간 도피와 불안한 생활을 하다가 남한에 입국하였다. 이들은 탈북하는 과정에서 신분노출에 대한 불안함, 체포 및 강제송환 되어 사형당할 것에 대한 위협, 인신매매와 노동착취, 성폭력 등의 위험에 의한 심리적 트라우마나 부정적 감정을 경험하는 경우가 대부분이다(최영아·이주용·김정규, 2009:218). 특히 이런 사회적 스트레스 요인이 인간 뇌에 영향을 미치며, 약물중독과 기타 정신질환의 위험을 증가시킨다. 스트레스는 사람들이 마약을 하게 만드는 주요 원인 중 하나로 많은 사람이 자기약물치료(self-medication)나 우울, 불안, 고통을 대처하기 위해 마약을 사용하기 시작한다(류창현, 2024:39-41). 이처럼 북한이탈주민들은 탈북과정에서 공안이나 북한 감시자에게 발각되는 것에 대한 두려움과 안정감을 찾는 데 마약류를 사용하며(박성수, 2018:64), 남한 사회에 거주하며 차별과 편견을 경험하고 적응하기 어려움에 따른10) 부적응을 해결하기 위한 수단으로 사용한다. 이것은 긴장이론(Strain theory) 측면에서 살펴볼 수 있다. 북한이탈주민이 남한 사회에 적응하기 어려움에 따르는 긴장은 부정적 사건이나 조건으로 인한 분노, 문제해결 능력과 사회적 기술의 부족, 차별접촉 등을 겪으며 발생 되고, 이러한 긴장이 부정적 감정이나 요소를 해소하기 위한 방법으로 범죄를 저지를 가능성을 높인다(대한범죄학회, 2022:191). 10) 남한 생활에 불만족하는 이유에 대하여 남한 사회에서 북한이탈주민에 대한 차별과 편견 때문이라는 비율이 2022년 17.1%에서 2023년 17.7%로 상승하였고, 남한 사회에 적응하기 어렵기 때문이라는 비율도 2022년 4.3%에서 2023년 4.9%로 상승하였다(북한 정착실태조사 2023)

익명을 요구한 경기도 성남의 한 탈북민은 “평소 알고 지내던 탈북민이 2~3년가량 소식이 끊겼다면 거의 마약 때문에 형을 살다 나왔다고 보면 된다”면서 “자유를 찾아 남한으로 온 이들이 설마 마약 하는 것까지도 ‘자유’라고 생각하는 건 아닌지 걱정스럽다”며 아쉬워했다.11)

11) KPI뉴스. [특별기획-마약에 빠진 탈북민①] 생활고·향수병에 시름하는 탈북민, 마약 유혹에 빠지다. 2022.10.12. https://www.kpinews.kr/newsView/179549017030641 2024.05.18

Ⅳ. 북한이탈주민의 마약류 재범방지 대책

이상에서 살펴본 바, 북한이탈주민들은 북한을 탈출하여 불안정한 도피생활을 거쳐 남한 사회에 정착한다. 그러나 남한 주민과 사상, 경제적 소득 및 문화, 교육, 법제도 등, 모든 면에서 느끼는 큰 차이와 낯선 환경에 대한 부적응을 경험한다. 이런 원인들은 북한이탈주민의 범죄에 깊은 관계가 있다(장준오·고성호, 2010:104). 그 중 북한에서 만연하게 마약류를 비상약으로 사용했던 습관과 마약류 밀매를 통해 경제적 수단으로 이용했던 법의식 저하가 커다란 사회문제로 대두될 수 있다. 이러한 북한이탈주민의 마약류 범죄 특성을 고려하여 북한이탈주민이 입국하고 마약류 사용 후 재활에 이르기까지 1, 2, 3차 범죄예방 차원에서 재범을 방지하기 위한 대책을 제안하고자 한다.

1. 마약류 교육 필수·확대 실시

북한이탈주민은 국내에 입국하여 보호결정이 이루어진 후 하나원에 3주 정도 입주하여 총 400시간에 걸쳐 사회적응 교육을 받는다. 하나원에서 실시하는 정규 교육은 초기 정착지원제도 안내, 정서안정 및 건강증진, 우리 사회의 이해증진 등으로 구성되어 있다. 그러나 총 교육 400시간 중 마약류 중독에 관한 교육은 중독 예방교육(1시간), 준법교육(2시간), 범죄피해 구제사례(2시간) 등 총 5시간으로 전체 교육의 1%에 불과하며, 더구나 그마저 담당자에 의해 탄력적으로 운영되고 있는 상황으로 2023년 하나원에서 실시한 마약류 교육은 단 2시간에 그치고 있다.12) 또한 지역사회에 편입된 이후에도 지역적응센터(하나센터)에서 실시하는 마약류 교육은 전혀 없는 상황이다(이정숙, 2024:184).

북한이탈주민은 북한에서 마약류를 상비약으로 습관처럼 사용하였고, 또한 유통하고 판매도 하는 등 범죄의식 없이 한국에 들어왔다. 이들은 국내에 입국하여 하나원에서 교육을 통해 한국 사회의 정보와 적응을 위한 수업을 받는다. 이렇게 입국 후 처음 교육을 받을 때 마약류 교육은 필수적으로 시행해야 한다. 마약류 교육은 마약류의 중독성과 신체적·정신적·사회적 폐해에 관한 내용과 법률 및 처벌내용을 포함한 내용으로 구성하고, 선택적으로 담당자에 의해 조정될 수 있는 것이 아니라 필수과목으로 지정하고 시간을 확대하여 편성하여야 한다.

또한 거주지역에 편입된 이후 지역적응센터에서도 마약류 중독 예방교육이 시행되어야 한다. 각 지역별 지역적응센터에서 분기별로 북한이탈주민에게 마약류 예방교육을 제공하여 마약류에 대한 인식개선과 경각심을 심어주는 정책이 마련되어야 한다. 예방교육은 범죄발생으로 인한 위협을 감소시키고, 사회생활에서 삶의 질을 높여주며, 범죄가 쉽게 발생하지 못하게 하는 형사정책적 입장과(이윤호, 2022:34) 국민의 건강과 행복한 삶을 위한 공중보건 입장에서 모두 중요한 사항이므로 결코 가볍게 여겨서는 안 된다.

12) 파이낸셜뉴스, “尹정부, 탈북민 다시 느는데 마약 등 범죄대응 손놔”, 2023, 10, 11 https://www.fnnews.com/news/2023100616460312879 24.05.13 검색

2. 사용자 식별 후 정기검사 실시

마약류 사용에 대한 초기 결정은 일반적으로 자발적이다. 그러나 계속 사용하면 자제력을 발휘할 수 없게 되며, 이러한 자제력의 장애는 중독의 큰 특징이다(NIDA, 2024). 하나원에서는 북한이탈주민의 마약류 중독 여부를 확인하기 위한 방법으로 소변·모발·혈액 검사는 하지 않고 단순 검진이라는 방법만을 사용한다. 단순 검진으로만 중독여부를 확인하다 보니 이미 중독된 마약류 사용자에 대한 파악이 불완전하고 마약중독자에 대한 관리가 안 되고 있는 실정이다. 북한이탈주민이 북한에서 마약류를 사용했던 경험은 불가피한 일이었다 해도 마약류 사용자를 식별하는 일은 중요하다. 마약류 중독은 치료가 어려워 초기 개입이 매우 중요하기 때문이다. 물론 심한 중독자는 선별하여 병원 입원치료를 해야 하지만 초기와 중기에 해당하는 마약류 사용자는 그에 적합한 관리를 통해서 마약류 사용을 향후 억제할 수 있다. 이러한 방법은 결과적으로 마약관련 범죄의 재범율을 낮추는 데 기여한다. 이런 관리가 가능하게 하기 위하여 그 전제조건으로 북한이탈주민이 마약류에 중독되어 있는지 정확하게 확인하는 것이 중요하다. 현재 시행되고 있는 단순 검진의 방법은 북한이탈주민이 어느 정도 중독되어 있는지 판단하는데 불충분하다. 북한이탈주민의 마약류 사용 재범을 방지하기 위해서 중독성 검사방법을, 단순 검진의 방법이 아닌, 소변·모발·혈액을 통한 마약류 투약 검사로 바꾸어야 한다. 이 과정에서 마약류 사용자의 개인정보 강제 획득으로 인한 인권침해가 논의될 수 있지만, 충돌하는 법익을 비교형량할 때, 마약류 사용억제를 통해 얻어지는 정신적·육체적 건강이라는 법익이 더 크고 중요하며 또 개인정보를 체계적으로 관리함(양양규·김윤영·한상암, 2021:150)으로써 인권침해의 소지를 줄일 수 있음으로 소변·모발·혈액을 통한 마약류 투약 검사방법은 헌법적으로 정당화될 수 있다.

우리나라 사법체계 중 교육이수조건부 기소유예나 수강명령을 받은 보호관찰소 마약사범 대상자에게 월 1~2회 불시에 소변검사를 실시하고 있다. 약물은 어떤 방식으로든 사용하게 되면 생체 내에서 대사를 거쳐 소변이나 분변, 피부, 호흡기 등으로 배출되지만 그 중 극히 일부가 신체 조직 일부에 남아 침착하게 되는데, 특히 메스암페타민과 코카인, 엑스터시 등의 약물은 쉽게 모발에 침착되어 고농도로 남아 있어 용이하게 확인할 수 있다. 모발은 1개월에 0.8~1.3cm, 평균적으로 1.0cm씩 성장하는 것으로 알려져 있다. 우리나라에서는 최근 1년간 투약 여부를 입증하기 위해 모발 약 12cm까지 잘라서 시험하여 시기를 추정하고 있다. 이처럼 모발에서 약물 검출은 혐의자가 마약류를 사용했다는 사실과 투약시기를 추정할 수 있다는 장점이 있다. 또한 투약 횟수에 대하여는 정확한 판정을 하기에 어려움이 있지만, 1회 투약 사실에 대해서는 부정할 수 없다. 단, 염색이나 탈색, 파마를 했을 경우에 모발에 침착된 약물 농도를 감소시킨다는 결과가 보고되어 있다(박용훈·한은영·이수연, 2008:459-462). 일반적으로 중독에서 회복되는 기간은 도파민의 활성도가 정상이 되는 일 년 반 이상의 시간이 요구된다(조성남 외, 2021:59-60). 그러므로 마약류를 사용한 경험이 있는 북한이탈주민을 식별하여 기소유예에 준하는 마약류 투약 검사를 할 필요가 있으며, 적어도 1년 6개월에서 2년간(24개월) 2~3차례(8개월 간격으로) 정기적인 모발검사를 실시하여 선제적으로 마약류 사용을 예방하는 것이 재범방지에 효과적일 것이다.

3. 심리 상담프로그램 상설화

북한이탈주민들은 북한에서 마약의 신체적·정신적 폐해에 대한 어떠한 교육도 받지 못하고 남한에 들어왔다. 더욱이 남한 사회에 언어, 생활방식, 태도, 문화, 자본경제체제 등 모든 것을 새롭게 적응하고 배우고 알아가야 한다. 또한 정착하는 과정에서 남한주민들의 차별과 냉대를 경험하고 북한에 남겨진 가족들에 대한 죄의식과 외로움 등 부정적 감정과 스트레스가 발생한다(이정숙, 2024:176). 약물의존자들은 기분이 우울하며, 자존감이 낮고 자아상이 빈약하여 자신을 보호하기가 어려워 소속 집단의 동료들로부터 마약을 권유받을 때 거절하기 힘들다(조성권 외, 2007:240). 마약 사범의 상당 수는 동료나 주변인의 권유로 처음 마약류를 접하는 경우가 상당하며, 지인을 통해 마약을 판매하고 구입하다 적발되어 형사처벌을 받게 된다. 북한이탈주민도 국내에서 마약류를 중국 및 북한이탈주민으로부터 구입하는 경우가 많고 북한이탈주민 모임 장소에서 판매와 투약이 이루어지기도 한다(윤홍희, 2010:111).

마약류 중독은 의존성과 조절이 안 된다는 속성상 혼자 끊기는 매우 어렵다. 그러므로 가족이나 친구, 동료, 전문가의 도움이 절실하다. 그러나 북한이탈주민들은 남한에 아는 지인이 많지 않고 사회적 관계를 맺는 기술도 부족하다. 마약류 사용자들의 가장 큰 문제는 ‘나는 약물을 조절할 수 있기 때문에 끊고 싶으면 언제라도 끊을 수 있으니까 아무 문제가 없다’고 생각하는 것이 문제라고 할 수 있다. 이런 점이 마약류 초기 치료를 어렵게 하고, 동기유발이 되지 않으므로 재발(재범)의 비율을 높이게 된다. 실제 상담에서 본인의 약물 문제를 부인하거나 상담과 치료를 받는 것에 부정적인 생각을 가지고 있는 것으로 나타났다(조성권 외, 2007:264). 하지만 자신의 의지만으로 단약에 성공하는 경우는 극히 드물며, 대부분은 의료적 치료나 상담을 필요로 한다. 상담 프로그램은 가치관의 재정립, 사회기술훈련, 스트레스 대처방법 등을 포함하여 재발의 가능성을 다루고 생활을 개선시킬 수 있도록 구성하여 진행하도록 한다. 그래서 지역에 전입한 이후 북한이탈주민이 상담을 통한 관리가 지속적으로 이루어지도록 상설(常設)화 해야 하며 의무화해야 한다. 상담 시 비밀보장과 무료지원을 보장하여 북한이탈주민의 심리적·정서적 안정을 돕기 위한 심리 상담지원을 해야 하며, 상담에서 고위험군으로 분류된 사람은 전문 의료기관에 연계하여 치료를 받도록 체계적 관리가 이루어져야 한다.

4. 수용소 내 중독프로그램 강제수강 및 전담 마약관리관 배치

교정시설에서 마약류 관련 수감자들은 판매책과 알선책, 투약자 모두 같은 방에 수감된다. 이는 처벌 위주의 정책으로 단지 가둬두는 것에 치중해 왔기 때문이며, 교정시설의 과밀화 때문이기도 하다. 마약류 사범은 한 곳에 같이 생활함으로 약물에 대한 새로운 정보와 네트워크를 형성하여 또 다른 공급루트를 만들고 소비자를 개척하는 경우가 많다(유숙경·이경원·류진선, 2020:144). 또한 수감되어 있던 기간 동안 약물을 끊었던 것이 아니라 약물이 없어서 할 수가 없었던 것뿐 교도소가 마약을 끊게 하는 곳이 아니라 오히려 “마약을 가르치는 학교”라는 지탄을 받기도 하였다(신태용, 2021:169-170).

2023 교정통계연보에 의하면 마약류 수형자 심리치료 프로그램을 이수한 수형자는 마약류 수용자 2,169명(2022년 기준) 중 652명으로 매우 낮은 비율을 보이고 있다(2023 교정통계연보:164). 그러한 이유는 수용자들이 실시되고 있는 프로그램을 신뢰하지 않으며, 주입식 강의에 치우쳐 있기 때문으로 프로그램이 재범방지를 위한 역할을 제대로 못 하고 있는 것으로 나타났다. 게다가 담당직원의 관심이 부족하다고 생각하는 재소자들이 프로그램의 개선뿐만 아니라 담당직원의 수용자에 대한 인식개선도 필요하다고 하였다(박성수·김우준, 2010:355). 교정시설에서는 또한 심리치료 프로그램 외 중독치료 프로그램은 제공되고 있지 않아, 실형을 받고 교정시설에 수감 되는 마약류 사범들은 치료 시기를 놓치게 되고 기회도 얻지 못하며, 출소 후 보호관찰을 받는 경우를 제외하고는 치료프로그램의 연계나 관리가 되지 않아 마약류 사범의 특성상 재범으로 이어지게 된다(박진실, 2017:197). 그러므로 수감 된 마약류 사범들에게 마약류 중독프로그램을 마련하여 수강하도록 강제해야 한다. 이는 의무 프로그램에 참여 후 재범률이 감소 되었다는(이승우, 2017:51) 결과가 말해주는 것처럼 필수 참여 프로그램으로 시행해야 한다. 또한, 우리나라 교정시설이 과밀화로 인해 동종 마약류 사범을 한 방에 수감하는 것이 많은 문제점을 야기하는 것으로 지적된 바 수용자들끼리 정보교환을 막고, 중독프로그램 참여 후 사후관리를 위한 전담 마약 관리관을 배치해야 한다. 마약 관리관을 통하여 출소 후 상담치료나 재활기관 등 유관기관을 연계받아13) 지속적인 치료와 관리가 이루어도록 하는 시스템이 필요하다. 이렇게 함으로써 수감 기간에 단지 약물이 없어서 어쩔 수 없이 약물사용을 못하고 있는 상태가 아니라 재활의 기회로 활용할 수 있도록 제공하며 유도하는 것이 출소 후에 재범을 방지하고 연속적인 관리를 할 수 있게 된다.

13) 한국마약퇴치운동본부 내 중독재활센터는 마약류 중독자를 대상으로 상담, 재활교육, 심리검사, 직업상담, 자조모임 등, 재활과 사회복귀를 위한 지원을 하는 기관으로 정부의 예산으로 운영되고 있다. 또한, 한국 NA(단약자조모임)는 온라인모임(ZOOM)을 포함한 18곳에서 진행되고 있다(http://nakorea.org)

5. 직업재활 지원

우리 정부는 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제26조에 의거하여 북한이탈주민에게 국민기초생활보장 수급권자로 생계급여(5년간 특례적용)를 제공하고, 일자리 지원을 하고 있다. 북한이탈주민이 하나원을 수료하고 사회에 전입하여 6개월이 지나면 조건부 수급권자로 편성하여 자활사업에 참여하는 조건으로 생계급여를 지급하고 있다. 또한 정부에서는 일자리 지원을 위해 직업훈련을 하고 있지만 북한이탈주민의 49.7%가 직업교육 훈련을 수료한 분야에서 근무한 경험이 없다고 하였으며, 직업교육 훈련을 수료하지 않은 이유에 대해서는 교육내용이 어렵고(26.7%), 적성에 맞지 않다(18.4%)는 의견이 높게 나온 것으로 조사되었다(2023 북한이탈주민 정착실태조사:41-42). 앞에서 살펴 본 <표6><일반국민 대비 경제활동상태 주요지표 비교>에서도 알 수 있듯이 북한이탈주민의 실업률은 일반 국민에 비해 2배 가까운 수치이다. 특히 우리나라 입국 인원의 70% 이상 되는 여성 탈북자의 실업률은 5.1%로 일반 국민 여성 실업률 2.6%에 비하면 상당히 높은 비율이다(2023북한이탈주민 정착실태조사:46). 북한이탈주민들에게 이런 현실적 경제적 어려움은 쉽게 고액의 돈을 벌 수 있는 마약류를 판매하거나 유통하는 범죄에 유혹을 받게 되어 범죄에 가담하다 수감 되는 일이 발생하고 있다(양옥경 외, 2018:264). 그렇기 때문에 북한이탈주민에게 직업훈련과 일자리 지원은 단계별로 세분화해서 전문성을 갖출 수 있도록 쉽게 구성하여 지원하는 것이 필요하다. 이와 병행하여 북한이탈주민이 마약류 범죄를 저지르고 교정시설에서 복역 후 사회로 복귀하는 경우에도 직업재활이 필요하다. 마약과 범죄는 ‘경제적 필요성’에서 발생하는데 즉, 빈곤은 사회적 기대를 부과하기 전에 존재의 이해를 요구하는 존재론적 문제가 되어14) 자존감 및 소속감에 영향을 준다. 직업 재활은 친구나 동료 관계를 비롯한 인간관계를 맺는 활동이며, 생활고에서 벗어나고, 책임감, 성실성 등을 인정받을 수 있는 의미 있는 활동이다. 그러나 일반적으로 사람들은 마약 사용자에 대해 기본적인 혐오감을 가지고, 마약 중독자가 삶을 개선하는데 부정적인 견해를 가지고 있다(Jang. et al., 2023:672; 유숙경 외, 2020:122). 그러므로 정부에서 적극적으로 북한이탈주민 마약류 재범자들을 위한 직업재활과 취업 지원을 해야한다. 이를 위해 직업훈련의 종류를 다양하게 하고 알기 쉬운 내용으로 구성하며, 실전훈련을 포함한 자격증 취득 및 전문성을 개발할 수 있는 직업재활 프로그램이 제공되어야 한다. 직업 재활은 마약류 재범자들의 회복을 돕고 유지하는데 반드시 필요한 조건이다. 14) Crime, drugs and social theory: A phenomenological approach. (2007). Drugs and Alcohol Today, 7(3), 47-48. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/crime-drugs-social-theory-phenomenological/docview/213623713/se-2. 2024.05.14.검색

Ⅴ. 결론

골드스타인(1985)은 약물사용이 범죄에 영향을 미치는 경로에 대해 첫째, 공격성을 증가시킬 수 있고, 둘째, 마약에 대한 지출이 범죄를 저지르게 하며, 세 번째는 마약 시장의 불법성으로 인해 참여자들이 분쟁 해결을 위해 계약과 법원에 의존할 수 없기 때문에 폭력이 발생한다고 하였다(Mocan & Corman, 1998). 이러한 약물에 의한 범죄는 형사사법 기관에서 잡히지 않아 공식적인 통계에 기록되지 않는 암수범죄의 특성을 가진다. 국내 마약류 범죄 암수율이 28.57배로 암수범죄율을 마약류 사범의 30배로 산정해야 한다(박성수·백민석, 2019:165)는 연구결과처럼 우리 사회에 마약류 사용자는 광범위하게 존재한다. 마약류 중독은 마치 하나의 공식처럼 경제적 어려움, 가정 붕괴, 인간관계 파탄, 사회적 고립, 우울, 자살시도, 그리고 죽음에까지 이르게 한다(신태용, 2021:165). 그러므로 마약류 중독은 예방과 범죄 발생을 방지하는 것이 개인의 건강뿐 아니라 사회 질서가 조화를 이루며, 나아가 국가적 안위를 위한 최고의 전략이 될 것이다.

본 연구에서는 증가하고 있는 북한이탈주민의 마약류 범죄의 심각성에 주목하여 원인을 분석하고 재범방지를 위한 제언을 하였다. 재범방지를 위하여 먼저 마약류 사용의 위험성을 알리는 교육을 하나원 교육“필수과목”으로 지정하고 교육시간도 확대할 것과 중독성 정도를 파악하기 위하여 현재의 단순 검진이라는 방식이 아니라 소변·모발·혈액을 통한 마약류 투약 검사방식을 도입할 것을 제안하였다. 이어서 심리 상담프로그램 상설화, 수용소 내 중독프로그램 강제수강 및 전담 마약관리관 배치, 그리고 경제적 안정을 위한 직업재활 지원을 제안하였다. 더불어 우리가 생각하는 북한이탈주민들에 대한 인식을 우리 사회의 구성원으로서 관심을 가지고 사회에 잘 적응할 수 있도록 따뜻하게 포용하고 넓게 이해하는 자세로 바뀌어야 할 것이다.

■ 국내문헌

김다은, (2020), ‘북한이탈주민 사기피해 영향요인에 관한 연구’, 국내박사학위논문 동국대학교, 서울

김성훈/최재용/이윤호(2015), ‘북한이탈주민 범죄의 실태와 원인에 대한 이론적 고찰’, 통일과 평화 7.1 pp.49-94

김소라, (2022), ‘북한이탈주민의 국가보안법위반 사례 연구 - 언론보도와 판례를 중심으로 -.’ 통일과 법률, 52, 86-119.

김윤영, (2017), ‘북한당국의 탈북민 재입북 공작 대비 탈북민 신변보호 개선방안’ 북한학보 42.2 : 53-83.

김재민/이봉한, (2021), ‘범죄학 강의’, ㈜박영사.

김재환/가요한, (2020), ‘애착이론에서 바라본 고난의 행군세대 북한청년의 물질사용장애 취약 가능성에 관한 이론적 고찰: 사회적, 심리적, 신경생리적 관점으로’, 한국기독교상담학회지 31.1 : 49-96.

남북하나재단, (2023), ‘북한이탈주민 사회통합조사’.

____________, (2023), ‘북한이탈주민 정착실태조사’.

대검찰청, (2022), ‘마약류 범죄백서’.

대한범죄학회, (2022), ‘범죄학 개론’, ㈜박영사.

류창현, (2024), ‘마약중독의 통합적 치료개입의 함의’, 한국중독범죄학회보, 14(1), 27-65.

박동균/장철영, (2019), ‘우리나라 마약실태의 위험과 그 대응방안에 관한 연구’, 한국치안행정논집, 16(3), 67-94

박동수. (2015). 북한이탈주민의 범죄피해에 대한 고찰. 입법정책, 9(1), 1-33.

박상규/강성군/김교헌/신성만/이형초/전영민, (2018), ‘중독의 이해와 실제’(2판), ㈜학지사

______, (2002). ‘마약류 중독자를 위한 자기사랑하기 프로그램의 개발 및 효과’. Korean Journal of Clinical Psychology, 21(4), 693-703.

박성수/김우준. (2010). 마약류 수용자의 처우 프로그램 효과. 한국콘텐츠학회논문지, 10(4), 348-358.

______, (2018), ‘북한이탈주민의 약물중독 및 마약류범죄 대책’ 한국중독범죄학회보 8.4 : 53-72.

______/백민석, (2019), ‘마약류 범죄의 암수율 측정에 관한 질적 연구’, 한국경찰연구 18.1 : 151-170.

박영숙, (2013), ‘북한이탈주민의 범죄 현황과 교정복지적 대책’, 교정복지연구, 30, 71-94.

박용훈/한은영/이수연, (2008), ‘모발에서 마약류 분석의 법과학적 고찰 - 마약류 범죄수사에서 모발 감정결과의 증거사용에 대해서’약학회지 52.6 : 452-465.

박정숙. (2013), ‘마약범죄의 왕국, 북한.’ 北韓 -.503: 87-93.

박진실, (2017), ‘마약류사범재범방지를 위한 해외 사례 및 도입방안에 관한 연구’, 중앙법학, 19(3), 187-220.

법무부, (2024), 2023 교정통계연보. 법무부·교정본부.

신태용, (2021), ‘마약류중독 콘서트’, 신일서적(주).

안상원, (2022), 북한이탈주민의 마약류 범죄 동향과 대책에 관한 연구. 한국중독 범죄학회보, 12(2), 19-34.

양양규/김윤영/한상암, (2021), ‘탈북민 마약류 범죄 대책 개선방안 연구’, 한국공안행정학회보 30.2 : 127-157.

양옥경/윤여상/이관형/김성남, (2018), ‘북한주민의 마약 사용 및 중독: 실태와 대책’, 東亞硏究』, 37.1: 233-270.

유숙경/이경원/류진선, (2020), ‘남성마약 사용자들의 교정시설 생활체험에 대한 현상학적 연구 - Colaizzi의 체험적 현상학적 연구접근 -’, 교정연구 30.1 pp.117-150 : 117.

______, (2021), ‘교정정책 마련을 위한 마약 밀매자의 마약 밀매 경험에 대한 사례연구: 남성회복자를 중심으로’, 교정연구, 31(2), 111-147.

윤홍희, (2010), ‘북한이탈주민의 마약류범죄 실태와 대책’, 75- 119.

이관형, (2017), ‘마약에 중독된 북한주민들.’ 北韓 -.544: 66-73.

이규범, (2022), ‘북한이탈주민의 범죄취약성이 재산 범죄두려움에 미치는 영향 : 문화 수용을 중심으로’, 한국치안행정논집, 19(3), 159-172

이근무/유숙경, (2021), ‘북한 이탈주민의 마약 중독 경험연구’, 한국중독범죄학회보, 11(4), 23-50.

이마나/신재한/김동일/유숙경/김민정, (2020),‘중독삼담과 재활’, 정민사.

이석영, (2015), ‘북한은 어떻게 마약천국이 되었나’ 북한, 권, 호, 75-81.

이승우, (2017), ‘교정인권적 측면에서의 출소유형별 교정처우프로그램 효과성 비교연구.’ 인권복지연구 -.19: 23-55.

이윤호, (2022), ‘범죄예방론’, ㈜박영사

이정숙, (2024), ‘북한이탈주민의 마약류 범죄실태와 대책:마약류 예방교육을 중심으로’, 교정담론 18.1 : 163-196.

이창무/김주찬/한상철/신현주, (2010), ‘북한이탈주민의 범죄피해실태 분석을 통한 정착지원 거버넌스 구축방안.’ 연구총서 2010.0: 1-205.

임창호, (2016), ‘북한이탈주민의 범죄행위 및 범죄피해에 대한 효과적인 예방대책’, 시큐리티연구 -.49 : 217-246.

______/김윤영, (2017), ‘북한이탈주민 범죄피해 예방정책의 효과성에의 영향요인’, 시큐리티연구 -.51 : 221-249.

장준오/이정환, (2006), ‘북한 이탈주민의 범죄피해 실태연구.’ 형사정책연구원 연구총서 -.-: 11-224.

______/고성호, (2010), ‘북한이탈주민 범죄실태 및 대책’, 서울: 한국형사정책연구원, 조근호/권도훈/김대진 외, (2011), ‘중독 재활 총론’, 학지사.

조성권, (2007),‘마약의 이해’, 한성대학교 출판부, 연구총서 1-13.

조성남/강향숙/김선민 외, (2021), ‘마약류 중독의 이해와 치료’, 학지사.

최영관/박성철, (2023), ‘북한이탈주민의 사기범죄 피해 원인에 관한 연구: 생활 양식-일상활동이론(L-RAT)을 중심으로.’ 국가안보와 전략, 23(3), 1-32.

최영신(2015), ‘범죄예방을 위한 북한이탈주민의 법교육 수요 분석’, 법교육연구 10.3 pp.141-169 : 141

______/채경희/김대근, (2020), ‘북한이탈주민의 범죄피해 및 범죄발생 관련 법지식 평가와 법교육의 개선방안’, 교정담론, 4(1), 125-156

최영아/이주용/김정규, (2009), ‘남성북한이탈주민의 초기 심리적 적응 수준에 영향을 미치는 요인 연구’, 統一 政策 硏究 18.2 : 215-248.

통일부, (2023), ‘북한이해’, 국립통일교육원.

______, (2023), ‘북한이탈주민 정착지원 실무편람’.

______, (2023), ‘북한인권보고서’ 보도자료

______, (2024), ‘북한 경제·사회실태 인식보고서’.

■ 외국문헌

Campbell, B. K., & Stark, M. J. S. (1990). Psvchopathology and personality characteristics indifferent forms of substance abuse. The International Journal of the Addictions, 25, 1467-1474

Gorski, T. T., & Miller M. .(1986). Staying sober, CENAPS Corporation.

Griffith, M. D. (2005). A component model of addiction within a biopsychosocial frame-work. journal of substance Use,10,191-197

Jang Ki Won, Lee Hae Kook, Park Byung-Joo, Kang Hoon-Chul, Lee Sang-Kyu, Kim

Chan-Hyung, Nam Sang Kyu & Roh Daeyoung. (2023). Social Stigma and Discrimination Toward People With Drug Addiction: A National Survey in Korea. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 20(7), 671-680.

Marc G, Herbert DK. (1999). Textbook of substance abusetreatment. (2nd ed), American Psychiatric Press

Mocan, H. N., & Corman, H. (1998). An economic analysis of drug use and crime. Journal of Drug Issues, 28(3), 613-629.

Wanberg, K. W. & Milkman, H, B. (1998). Criminal conduct and substance abuse treatment. London: SAGE Publication, Inc

Zinberg, N. E., Harding, W. M., & Apsler, R. (1978). What is drug abuse? Journal of Drug Issues, 8, 9.

■ 기타자료

국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/법령/마약류관리에 관한 법률

데일리굿뉴스,“탈북민 수감자 33%마약사범...실효성 있는 대책 시급”,https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=431897 (검색일 : 2021. 05. 10.)

법무법인 진실, http://www.jinsillaw.com/bbs/content.php?co_id=sub3_3

북한정보포털, (2024a), 보건·의료정책, https://nkinfo.unikorea.go.kr/nkp/pge/view.do (검색일: 2024. 05. 18)

북한정보포털, (2024b), 의·식·주, https://nkinfo.unikorea.go.kr/nkp/pge/view.do (검색일: 2024. 05. 18)

연합뉴스, “탈북민 수감자 34%가 마약사범…마약중독 치료 대책 세워야”, https://www.yna.co.kr/view/AKR20220112164600004. (검색일 : 2024. 05. 18.)

파이낸셜뉴스, “[단독] 尹정부, 탈북민 다시 느는데 마약 등 범죄대응 손놔”, https://www.fnnews.com/news/202310061646031287. (검색일 : 2024. 05. 10.)

한국마약퇴치운동본부, http://antidrug.drugfree.or.kr/page/?mIdx=183 (검색일 : 2024. 05. 06.)

KPI뉴스, “[특별기획-마약에 빠진 탈북민①] 생활고·향수병에 시름하는 탈북민, 마약 유혹에 빠지다”, https://www.kpinews.kr/newsView/179549017030641 (검색일 : 2024. 05. 18.)

NIDA, https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain (검색일 : 2024. 05. 08.)