교정 논문

- 글 정여경 교정본부 사회복귀과 교감

마약류사범 대상

한국어판 회복단계척도의 타당화 연구(하)

Ⅳ. 연구결과

1. 인구통계학적 특성

369명 마약류사범은 남성이 337명, 여성이 32명으로 20대가 48명(13%), 30대가 94명(25.5%), 40대가 94명(25.5%), 50대가 103명(27.9%), 60대 이상이 30명(8.1%)의 표본이 추출되었다. 그 외 연구대상자의 인구통계학적 특성, 교육수준, 범수, 형기는 표로 제시하였다(표2).

<표2> 마약류사범의 인구통계학적 특성

2. 탐색적 요인분석

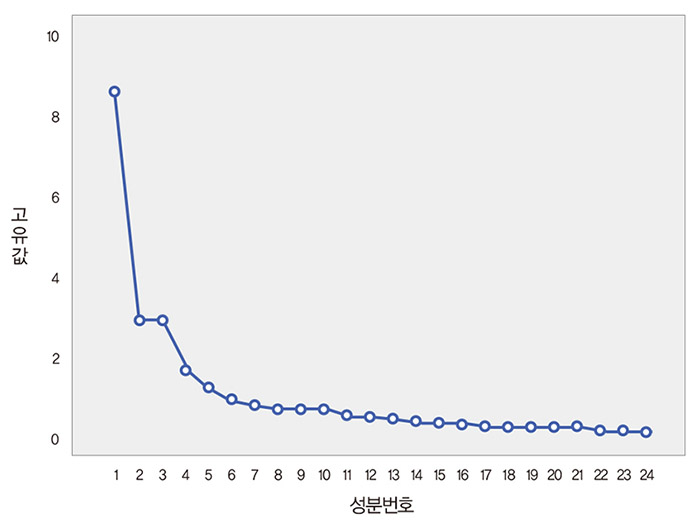

URICA의 척도가 어떤 하위 요인으로 구성되어 있는지 탐색하기 위해 주성분 분석법으로 요인을 추출하였고 요인 간 회전은 사교회전방식인 Direct Oblimin을 사용하였다. 요인의 수를 결정하기 위해 고유치(eigen value), 누적분산비율이 55-65%가 되는 지점과 스크리 도표 결과를 확인하였다. 변수들 간의 상관관계가 다른 변수에 의해 잘 설명되는 정도를 의미하는 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 수치와 Barlett의 구형성 검증 실시 결과, 본 연구의 KMO 수치는 .82, Barlett의 구형성 검증 값은 χ²이 1544.541, df = 276, p < .000로 변수들의 선정이 상당히 좋은 편으로 나타났다. 탐색적 요인분석 결과 고유치 1을 넘는 요인은 4개이며 누적분산비율도 4요인 시 60%를 넘어 원척도와 마찬가지로 4요인이 적합해 보였다. 또한 문항 선정 시 다수의 마약류사범에 대한 효과적 평가가 필요한 교정시설의 특성 상 24문항 버전을 활용하였으므로, 최종 문항의 선정 시 여러 문항의 탈락으로 원척도가 훼손되는 것을 지양하였다.

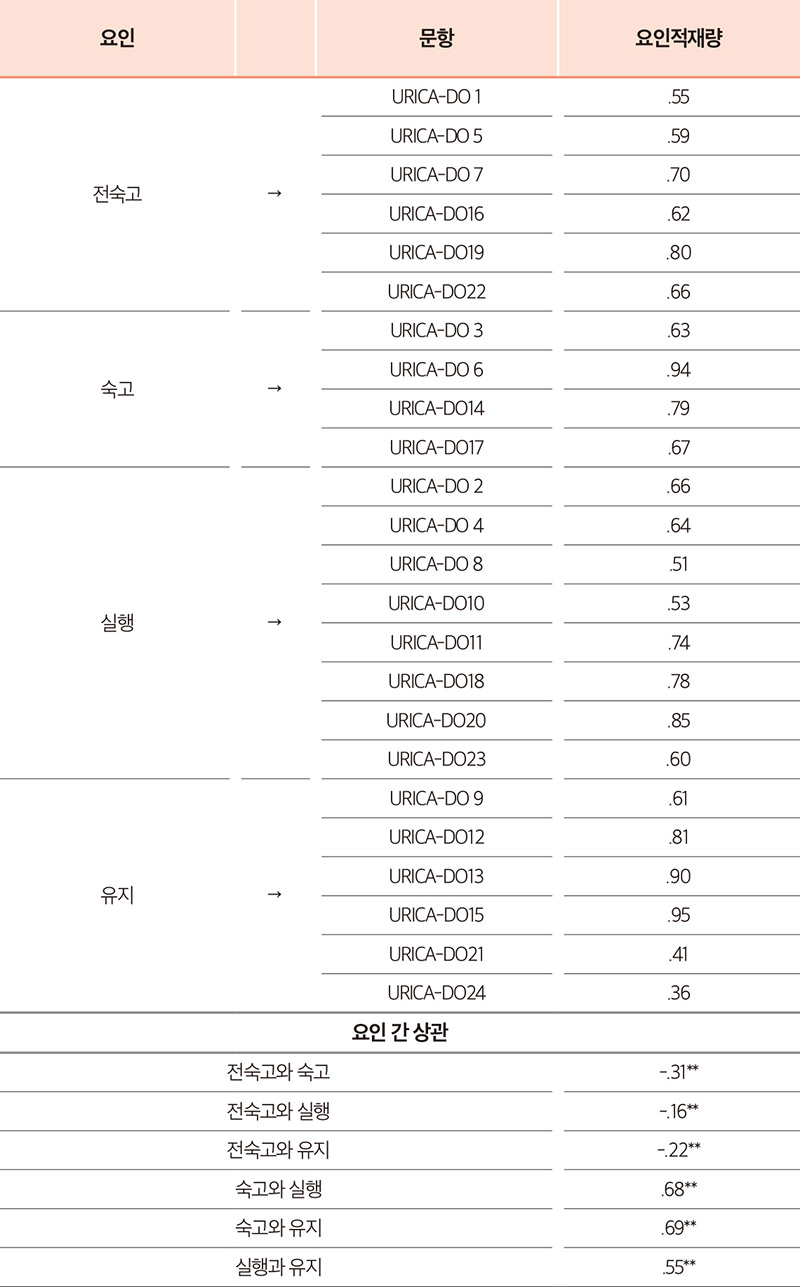

적합한 문항 선정을 위해 최소 공통성 수치의 cut-off score로 .25 ~ .40이 제안되므로(Beavers et al., 2013) 공통성 수치를 .35에 맞춰 분석하였으며 그보다 낮은 문항은 없었다. 다음으로 .3 혹은 .4 이하의 낮은 요인적재를 보이는 값을 제거하였는데 이 기준으로 문항7(.37)이 .4보다 낮아 제거를 고려하였으나 요인적재량이 크게 낮은 편이 아니므로 제거하지 않았다. 표2에 24개 문항의 적재량과 각 요인의 설명량을 제시하였다. 4개 요인의 총 설명량은 66.05%, 1요인이 59.24%, 2요인이 35.69%, 3요인이 47.55%, 4요인이 66.05%로 나타났다. 요인 문항 중 원척도와 다르게 묶인 점이 있어 해당 요인과 문항 내용을 확인할 필요가 있었다.

먼저 전숙고 요인 문항1, 5, 7, 16, 19, 22와 숙고 요인 문항 3, 6, 14, 17은 잘 묶였으나, 실행 요인 문항2, 4, 8, 11, 18, 23에 문항10, 20이 같이 섞였다. 문항10, 20은 원척도에서 유지 요인에 속하는 문항이었으나, 문항의 내용에 나타난 회복 유지 행동이 영어 표현을 그대로 번역하는 과정에서 ‘장기적으로 지속된다’는 의미가 구체적으로 드러나지 않았던 것으로 보인다. 원문의 내용을 훼손하지 않기 위하여 원척도의 영어 표현 그대로 유지하고 실행 요인으로 재설정하는 것이 적절하다고 여겨진다.

다음으로 유지 요인이 문항12, 15, 21, 24는 잘 묶였으나 숙고 요인 문항9, 13이 같이 묶였다. 문항9와 13에는 내 문제를 분명히 인정하는 태도와 회복을 위해 더 노력하고자 하는 내면의 강한 욕구가 드러난다. 자신의 문제를 인지하지 못하는 중독자들은 대개 치료를 필요로 하지 않으므로 회복하고자 하는 욕구와 다짐은 이미 치료과정을 거치고 있는 중독자에게만 나타날 것이다. 우리나라와 같은 동양 유교 문화권 에서는 겉으로 드러나는 행동보다 내면적인 강인함과 의지가 더 큰 가치를 지닌다고 여긴다(유권종, 2013; 전종윤, 2022). 변화에 있어 구체적으로 드러나는 행동 실천을 강조하는 서양 문화권과 다른 가치관이다. 이러한 차이를 수용하여 유지 요인으로 재설정하는 것이 적절하다고 판단된다.

<표3> 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 탐색적 요인분석 결과

<그림2> 스크리 도표

3. 확인적 요인분석

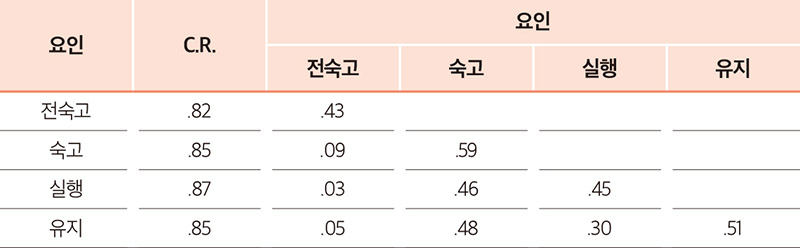

모델 적합도 및 변수 간 관계를 확인하기 위해 표집한 280명을 대상으로, 탐색적 요인분석을 통해 최종 도출된 4요인 모형(24문항)으로 확인적 요인분석을 실시하였다. 평가방법은 모형 적합도 지수 TLI, CFI, RMSEA 를 사용하였다. 모형의 검증에서 TLI, CFI는 .70을 초과하면 수용가능하며 .90에 근접하면 양호한 모형이다(문수백, 2009). RMSEA 적합도는 김수영(2016)은 .05, 김청택(2016)은 .08을 기준치로 보았다. TLI는 .90, CFI는 .92, RMSEA는 .07로 양호한 적합도를 보였으며 이러한 결과를 바탕으로 본 연구에서는 최종 4요인 모형을 선정하였다.

<표4> 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 확인적 요인분석 결과

†p<0.01, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

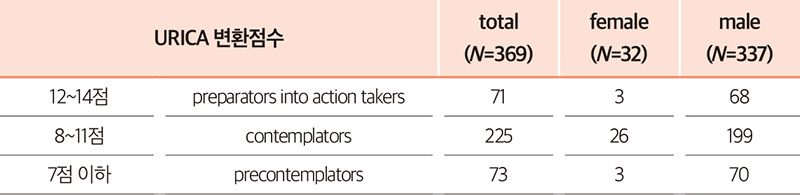

URICA를 해석하는 방법은 군집분석을 통한 프로파일링 방법과 총점의 평균을 활용한 회복준비 정도를 평가하는 두 가지 방법이 있는데, 회복준비 정도를 평가하는 방법이 다수의 인원을 평가해야 하는 교정 환경에 더 적합한 것으로 판단된다. 실제 큰 표본일 경우 하위 그룹이 너무 많이 생성되기 때문에 군집분석 수행에 어려움이 있었으며, 회복준비 정도를 평가하는 방식이 모집단 및 여러 표본에 적용이 가능한 것으로 검증되었다(Project MATCH Research Group, 1997). 프로파일링 방법은 4단계의 총점수를 활용하는 반면 회복준비 정도를 평가하는 방법은 평균을 활용한다.

회복준비 정도를 평가하는 방식에 따르면 URICA를 통해 평가된 내담자의 회복단계는 절단점에 따라 해석된다. 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 하위 요인점수들의 해석을 돕기 위해, 각 요인들의 총점을 평균으로 전환하여 절단점 표를 제시하였다(표5). 이 표를 통해 본 연구대상자들의 평균 점수를 해석할 경우, 대다수가 숙고 단계에 머물러 있음을 알 수 있다. 교정시설 내 대다수의 마약류 사범이 숙고단계에 머물러 있다는 것은 마약으로부터 획득한 즐거움과 단약 결심 사이에서 여전히 갈등하고 있으며 구체적인 회복 실천 계획이 없음을 시사한다.

<표5> 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 절단점(cut-off score)

4. 신뢰도 및 타당도 분석

한국어판 회복단계척도(URICA-DO)의 신뢰도(Cronbach’s α)는 전체 .83, 전숙고 요인은 .82, 숙고 요인은 .79, 실행 요인은 .93, 유지 요인은 .81로 나타났다. 전체 척도는 안정적인 신뢰도를 보이고 있음을 알 수 있다.

1) 구인타당도

표준화된 개별모수 추정치로 구인 타당도(수렴 및 변별 타당도)를 확인하였다. Kline(2011)은 수렴 타당도의 기준으로 표준화된 요인적재 추정치가 .5 이상, 변별 타당도의 기준으로 각 요인 간의 상관계수 .9 이하를 제안하였으며, 평균분산추출량(AVE)은 .5 이상, 개념신뢰도(C.R.) 값은 .7이상을 제안하였다. 본 연구에서의 표준화된 요인적재량은 .36 ~ .85로, 기준치를 만족하지 않는 것은 문항 21(.36), 24(.41)이다.

문항21과 24는 유지 단계에서 일어날 수 있는 재발에 대한 두려움에 대해 묻고 있다. 회복의 변화단계는 언제든 일어날 수 있는 재발 가능성을 포함하고 있으며 재발에 대한 두려움을 느낀다는 것은 중독자가 회복을 유지하기 위해 노력해 왔음과 그 노력으로 인한 정서적 고통을 의미한다. 치료의 경험이 적고 자발적 회복 동기가 낮은 마약류사범의 경우 이 두 문항에 대한 이해가 어려울 수 있다. 이들은 오랜 시간 재활경험 후 재발이 자연스러움을 인정하고 그로인해 느끼는 두려움보다 치료에 대한 불신이나 낮은 동기로 인한 두려움을 느낄 수 있으며, 따라서 해당 문항이 유지요인에 충분히 적재되지 않을 수 있다. 다만 재발에 대한 두려움은 순환모델로서의 변화단계를 설명하는 필수 요소이므로 문항 21과 24를 제거하지 않는 것이 적절하다고 판단하였으며, 전체 평균분산추출량(AVE) .70, 개념신뢰도 값(C.R.) .98로 수렴타당도를 확인하였다.

<표6> 문항별 요인적재량 및 요인 간 상관

†p<0.01, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

변별타당도를 확인하기 위해 각 요인 간 상관관계를 분석하고 타당도 산출식인 평균분산추출량(AVE)과 상관계수의 제곱을 산출하였는데(Fornell & Larker, 1981), 모든 요인의 평균분산추출량(AVE)이 상관계수의 제곱보다 높아 변별타당도가 확보되었다.

<표7> 각 요인의 변별타당도

†대각선 성분은 각 요인의 평균분산추출량(AVE), 대각선 아래 성분은 요인 간 상관계수의 제곱

2) 동시타당도

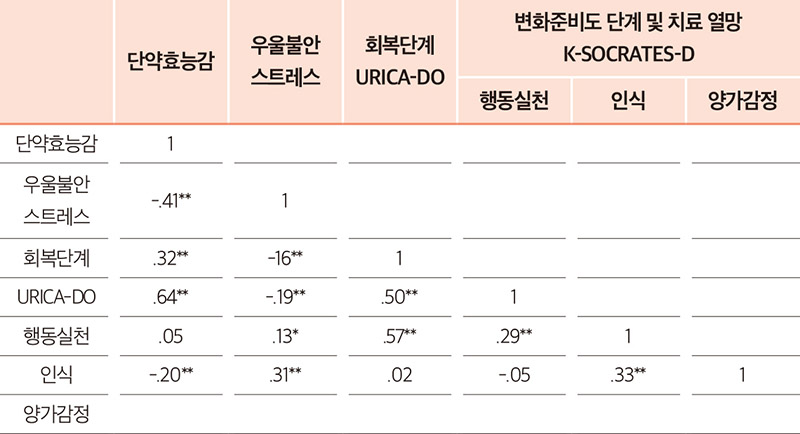

동시타당도는 단약자기효능감 척도, 변화준비도 단계 및 치료 열망 척도(K-SOCRATES-D), 한국판 우울·불안·스트레스 척도(DASS)와의 상관분석을 통해 한국어판 회복단계척도(URICA-DO)와의 관계를 확인하였다. 단약자기효능감과 회복단계는 .32의 정적상관을 보였고 K-SOCRATE-D의 행동실천 요인과는 .50, 인식 요인과는 .57의 정적상관을 보였다. 이것은 회복단계가 상승할수록 단약 자기효능감, 변화 준비도에 있어 행동의 실천 정도와 문제 인식 수준이 높아지는 것을 의미한다.

반면 우울·불안·스트레스와 회복단계는 -.16의 부적상관을 보였고 회복단계척도의 4개 요인 중 자기 문제를 부인함으로써 회복을 저해하는 것으로 알려진 전숙고 요인과 회복단계는 -.59의 부적상관을 보였다. 전숙고는 나머지 3개 요인과 각각 부적상관을 보였는데 이와 같은 결과들을 통해 회복단계가 상승할수록 우울·불안·스트레스는 줄어들고 회복을 저해하는 요인이 줄어들 것을 예측할 수 있다.

<표8> 척도 간 동시타당도

†p<0.01, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Ⅴ. 논의

본 연구의 결과는 URICA가 마약류사범의 회복단계를 평가하는 데에 유용한 도구임을 보여준다. 또한 비선형적인 회복과정의 진행을 설명하는 변화단계 모델을 소개하면서 마약 중독의 치료 가능성을 재조명한다. 마약류 물질의 강한 중독성 및 마약류사범의 자기통제력 상실, 은폐성과 비자발성 등 특성으로 인해 마약 중독치료가 쉽지 않음에도 변화단계 모델에 따르면 각 회복단계에 대응한 적합한 치료를 제공함으로써 치료의 효과성을 제고할 수 있으며, 순환적인 중독의 회복과정을 이해함으로써 치료 과정 중 반복된 재발로 인한 좌절감과 자포자기 및 무기력감 등을 치료자와 내담자가 극복하고 다시 도전할 수 있다.

특히 우리나라는 마약류 사용이 불법으로 처벌되어 마약 중독자에 대한 치료 경로로서 형사사법체계의 비중이 크며 이들의 재범을 방지하기 위해 즉각적 개입이 요구된다. 이에 마약류사범 수용 후 빠른 개입이 가능하며, 장소와 시간적 제약 없이 다수의 마약류사범에 대해 전문적 중재가 가능한 교정시설 내 중독재활치료의 중요성과 이에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 따라서 이러한 치료의 효과를 높이려는 시도와 노력은 마약류사범의 범인성 제거 및 치료재활 성과를 동시에 이루는 데 도움이 될 것이다.

본 연구는 회복과정을 설명하는 변화단계 모델이 재범 가능성이 높은 마약류사범에게 적합한 치료로서 이 치료모델을 통해 마약중독치료 및 재활에서 높은 효과를 거두기 위하여 표준화된 치료 도구를 활용할 필요가 있다고 판단하였다. URICA는 회복단계를 평가하여 변화의 과정을 직관적으로 확인시켜 주기에 치료자와 내담자가 치료모델을 쉽게 이해하도록 돕는다. 회복단계가 정확히 측정될 때, 이 모델은 각 회복단계에 필요한 의미 있는 치료 방법을 제시하고 내담자가 자기 자신 및 치료를 통한 변화를 이해할 수 있도록 풍부한 정보를 제공한다(DiClemente, Schlundt, & Gemmell, 2004).

미국 표본으로 개발되고 여러 나라의 다양한 중독 치료 장면에서 타당화된 URICA를 우리나라 교정시설 내 마약류사범을 대상으로 타당화하고, 회복단계의 평가가 치료의 효과성 증진에 어떠한 영향을 미치는지 확인하고자 먼저, URICA의 문항이 우리나라 교정시설 내 마약류사범에게 적절한지 번역 및 감수 과정을 거쳐 24개 문항을 번안하였다.

다음으로 URICA의 요인구조를 확인하기 위해 탐색적 요인분석을 실시하였다. 우리나라 마약류사범 표본에서 URICA가 직관적으로 보여주는 회복단계는 중독관련 변화단계에 대한 선행 연구 결과와 일치하며(Prochaska & Diclemente, 1986; Werch, & DiClemente, 1994; Nidecker, DiClemente, Bennett, & Bellack, 2008), 분석 결과 원척도와 마찬가지로 4요인 구조(전숙고, 숙고, 실행, 유지)가 적합하다고 보았다. 원척도와 달리 문항10과 20, 문항9와 13이 다른 요인으로 묶여, 해당 요인과 문항 내용을 확인하였다. 영어 원문을 훼손하지 않고 문화적 차이를 수용하여 각 문항을 변경된 요인으로 재설정하였으며, 총 24개 문항을 최종 선정하였다. 확인적 요인분석을 통해 4요인 모형적합도를 분석하였고 양호한 적합성을 보여 4요인 모형을 최종 확정하였다. 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 전체 문항의 신뢰도(Cronbach’s α)는 .83으로 안정적이었고 하위 요인 또한 .79 ~ .93으로 안정적인 신뢰도를 보였다.

한국어판 회복단계척도(URICA-DO)의 구인 타당도 확인 결과, 문항21과 24 외의 각 문항의 표준화된 요인적재 추정치가 .5이상이며 개념신뢰도(C. R.)가 .7 이상으로 수렴타당도를 확보하였다. 문항21과 24는 유지 요인에서 중요한 ‘치료 이후 재발의 두려움’에 대해 묻고 있다. 치료의 경험이 적은 교정시설 내 마약류사범의 경우 이 두 문항에 대한 이해가 쉽지 않았을 수 있다는 점, 변화단계 모델 설명에 있어 중요한 문항이라는 점을 반영하여 두 문항을 그대로 유지하였다. 각 요인 간의 변별타당도는 평균분산추출량(AVE)과 상관계수의 제곱값을 비교하여 평균분산추출량이 모두 높은 것을 확인한 후 확보하였다.

한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 및 다른 약물중독행동 관련 척도들 간의 동시타당도를 확인한 바, 회복단계가 상승할수록 고위험 마약 사용 상황(즉, 우울, 불안 등 부정적 정서, 주위 마약남용자들의 압력, 신체적 고통, 마약 사용 중단에 따르는 금단과 갈망 증상을 경험하는 상황)에서도 단약을 할 수 있다는 신념 및 기대감이 상승하였고, 스스로 마약중독의 문제가 있다고 인정하였으며, 회복을 위한 준비도 및 행동실천이 증가하였다. 반면 회복단계가 낮을수록 우울, 불안, 스트레스와 같은 심리적 고통을 더 많이 보고하고 자신의 문제를 부인할 가능성이 컸다. 이러한 결과를 통해 회복단계가 치료의 결과에 미치는 영향을 예상해 볼 수 있었으며, 회복단계에 따른 마약류사범의 여러 심리적 변화를 확인할 수 있었다.

위 결과들을 통해 한국어판 회복단계척도(URICA-DO)는 4개의 요인, 24문항, 5점 리커트 척도로 우리나라 교정시설 내 마약류사범에게 사용할 수 있는 적합하고 타당화된 도구라 볼 수 있다.

앞서 언급한 것처럼 본 연구의 의의는 마약류사범 중독치료의 가능성을 재조명했다는 데 있다. 이들을 처벌의 대상 혹은 치료 불가능한 대상으로 여기기보다 회복이 가능한 대상으로서 치료 효과성을 높이기 위해 이들의 회복단계를 정확히 평가하고 이해하는 것이 필요하다고 판단하였다. 본 연구에서 회복단계의 평가를 통해 국내 교정시설 내 마약류사범 대다수가 숙고단계에 머물러 있음을 확인할 수 있었다. 이러한 결과를 바탕으로 이들이 중독 및 변화에 대한 인식을 수정하고 회복 의사결정과 실천 계획을 수립할 수 있도록 치료방향을 제시할 수 있을 것이다.

이처럼 한국어판 회복단계척도(URICA-DO)의 개발로 마약류사범의 중독치료 장면에서 치료자는 회복의 과정을 보다 명확하게 이해함으로써 마약 중독자인 내담자에게 쉽게 접근하고 치료의 결과에 영향을 미칠 수 있는 능력이 향상될 것으로 기대된다. 또한 내담자는 치료의 과정에서 자신의 회복단계를 지속적으로 모니터링하면서 치료 과정을 전반적으로 이해하고, 변화 동기를 유지함으로써 힘겨운 치료 과정을 지속할 수 있을 것이다.

본 연구의 결과는 몇 가지 제한점을 가진다. 첫째, 우리나라 교정시설 내 치료 장면에 속한 마약류사범을 대상으로 하였기 때문에 다른 중독치료 장면에 속한 마약 중독자에 대한 적용가능성에는 한계가 있을 수 있다는 점이다. 둘째, 다수의 내담자에 대한 빠르고 효율적인 개입을 요구하는 교정시설의 특성 상 32문항의 URICA 원척도 대신 24문항 버전을 사용하였으므로 원척도와 달리 다른 요인으로 묶인 문항에 대한 보다 정밀한 분석이 추후 요구된다. 셋째, URICA에서 측정하는 회복단계는 각 요인이 따로 떨어져 존재하는 것이 아닌, 서로 밀접한 영향을 주고받는 하나의 유기체로서의 순환모델로 기능한다. 따라서 본 연구에서는 한 요인 내 문항이 다른 요인에서도 .30이상을 보이는 교차요인적재(Costello & Osborne, 2005)를 면밀히 검토하지 않았으나 후속 연구에서는 URICA의 특성을 고려한 교차요인적재 분석이 필요하다. 마지막으로 본 연구는 남성과 여성 마약류사범을 모두 대상으로 하였으나 여성의 비율이 10%가 채 되지 않으므로 더 많은 수의 여성 마약류사범을 대상으로 한국어판 회복단계척도(URICA-DO) 요인구조에 대한 연구가 계속 이어지기를 바란다.

이러한 한계에도 불구하고 본 연구의 결과는 우리나라 교정시설 내 마약류사범의 회복단계를 평가하여 치료 계획을 수립하고 치료 과정을 개별 마약류사범의 회복 특성에 맞추어 조율하는 데에 적용이 가능하여 치료의 효과를 높이는 역할을 할 것으로 보인다. 더 나아가 교정시설 외 다른 형사사법체계 내 중독치료 장면에 속한 내담자들을 대상으로 더 많은 연구가 이루어짐으로써 형사사법체계 내 중독재활치료 효과를 증진시키기 위해 애쓰는 치료자, 정책입안자 및 연구자에게 귀중한 통찰력을 제공할 것을 기대한다.

■ 국내문헌

강성례, (2017), ‘치료공동체에 거주하는 남성 알코올의존자의 회복과정’, 한국간호과학회지 제47권 제2호, pp.267-276.

교정본부, (2023), 교정통계연보.

김교헌, (2007), ‘중독, 그 미궁을 헤쳐 나가기’, 한국심리학회지: 건강 제12권 제4호, pp.677-693.

김낭희/서정민, (2016), ‘약물사용자의 치료서비스 이용 의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: Gelberg-Andersen 취약계층행동모형의 적용’, 보건사회연구 제36권 제1호, pp.565-599.

김성재, (1996), ‘알코올리즘의 재발에 관한 이론적 모형구축: 정신병원에 입원한 남성 알코올리즘 환자를 대상으로’, 서울대학교 대학원 박사학위 청구논문.

김수영, (2016), 구조방정식 모형의 기본과 확장(MPLUS 예제와 함께), 서울: 학지사.

김용진, (1998), ‘인지행동 프로그램이 성인약물중독자의 사회심리적 행동에 미치는 영향에 관한 연구’, 숭실대학교 대학원 석사학위 청구논문.

김은경, (2005), 마약류 사용사범에 대한 형사절차상 치료적 개입방안(협동 연구 총서 05-19-02), 서울: 한국형사정책연구원.

김지윤/강지언/임무영/금명자, (2015), ‘변화동기단계에 따른 알콜 중독 심각도의 차이 -제주지역을 중심으로-’, 한국재활심리학회 제22권 제3호, pp. 429-440.

김청택, (2016), ‘탐색적 요인분석의 오ㆍ남용 문제와 교정’, 조사연구 제17권 제1호, pp.1-29.

대검찰청, (2023), 범죄분석.

문수백, (2009), 구조방정식 모델링의 이해와 적용, 서울: 학지사.

박성수/김우준, (2010), ‘마약류 수용자의 처우 프로그램 효과’, 한국콘텐츠학회 제10권 제4호, pp.348-358.

박성수, (2018), ‘마약류 등 유해약물의 사회적 비용 분석’, 치안정책연구 제32권 제3호, pp.217-254.

법무부, (2023), 법무연감.

법무부, (2024), ‘마약사범재활 전담교정시설 확대 운영 및 출소 후 사회재활을 연계하는 「마약류 회복이음」 과정 실시’, 보도자료.

법무부, (2024), ‘마약류사범 사법-치료-재활연계를 위한 법무부, 복지부, 식약처 재활 현장 방문 및 협업 추진’, 보도자료.

신선희, (2022), ‘마약 중독에 대한 비판적 담론 분석’, 한국콘텐츠학회논문지 제22권 제9호, pp.712-726.

신수경, (2014), ‘약물용 한국어판 변화준비도 단계 및 치료열망 척도의 신뢰도와 타당도 연구’, 한국자료분석학회 제16권 제2호, pp.973-985.

유권종, (2013), ‘유교의 마음 모형과 마음 원리’, 철학탐구 제34권, pp.1-35.

윤현준/임해영/이남경, (2021), ‘여성 마약중독자의 회복 체험에 관한 연구’, 한국사회복지질적연구 제15권 제1호, pp.99-131.

이은현/문승희/조명선/김순영/한진실/최정희, (2019), ‘우울증, 불안, 스트레스 척도의 21항목 및 12항목 버전: 한국인의 심리측정 평가’, 아시아 간호 연구 제13권 제1호, pp.30-37.

전영민, (2005), ‘알코올 의존자의 변화동기 평가: 변화단계척도 (SOCRATES) 개발연구’, 한국임상심리학회지 제24권 제1호, pp.207-224.

전종윤, (2022), ‘의지적인 것과 비의지적인 것, 그리고 유교적인 것’, 공존의 인간학 제7권, pp.245-286.

최미경, (2022), ‘치료공동체(DARC)에 입소한 마약중독자들의 회복경험에 대한 내러티브 탐구’, 정신건강과 복지 제50권 제2호, pp.170-198.

■ 외국문헌

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample, Psychological Assessment, 10(2), pp.176-181.

Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change, Cognitive Therapy and Research, 1, pp.287-310.

Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K. , Huck, S. W., Skolits, G. J., & Esquivel, S. L. (2013). Practical considerations for using exploratory factor analysis in educational research. Practical Assessment, Research and Evaluation. 18(1), p.6.

Brower, K. J., Blow, F. C., Hill, E. M., & Mudd, S. A. (1994). Treatment outcome of alcoholics with and without cocaine disorders. Alcohol.: Clin. Exp. Res, 18, pp.734-739.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(1), p.7.

Dozois, D. J. A., Westra, H. A., Collins, K. A., Fung, T. S., & Garry, J. K. F. (2004). Stages of change in anxiety: psychometric properties of the University of Rhode Island Change Assessment (URICA) scale, Behaviour Research and Therapy, 42, pp.711-729.

DiClemente, C. C., & Hughes, S. O. (1990). Stages of Change Profiles in Outpatient Alcoholism Treatment. Journal of Substance Abuse, 2, pp. 217-235.

DiClemente, C. C., Carbonari, J. P., Montgomery, R. P., & Hughes, S. O. (1994). The alcohol abstinence self efficacy scale, Journal of Studies on Alcohol, 55, pp.141-148.

DiClemente, C. C., Schlundt, D., Gemmell, L. (2004). Readiness and stages of change in addiction treatment. The American journal on addictions, 13, pp.103-119.

EMCDDA project group. (2014). INSIGHTS Prison and drugs in Europe: Current and future challenges, Lisbon: Publications Office of the European Union.

Falkin, G. P., Lipton, D. S., & Wexler, H. K. (1992). Drug Treatment in state prisons, in D.R. Gerstein & H.J. Harwood(Eds), Treating Drug problems (vol. 2), Washington, DC: National Academy Press.

Field, C. A., Adinoff, B., Harris, T. R., Ball, S. A., & Carroll, K. M. (2009). Construct, concurrent and predictive validity of the URICA: Data from two multi-site clinical trials, Drug and Alcohol Dependence, 101(1-2), pp.115-123.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), pp.39-50.

Henry, J. D., & Crawford, J. R. (2005). The short-form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): Construct validity and normative data in a large non-clinical sample, British journal of clinical psychology, 44(2), pp.227-239.

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Third ed.). Spring Street, NY: Guilford publications.

Mander, J., Wittorf, A., Teufel, M., Schlarb, A., Hautzinger, M., Zipfel, S., & Sammet, I. (2012). Patients with depression, somatoform disorders, and eating disorders on the stages of change: Validation of a short version of the URICA. Psychotherapy, 49, pp.519-527.

McConnaughy, E. A., Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1983). Stages of change in psychotherapy: Measurement and sample profiles. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 20(3), pp.368-375.

Miller, W. R., & Tonigan, J. S. (1996). Assessing drinkers’ motivation for change: the stages of change readiness and treatment eagerness scale (SOCRATES), Psychology of Addictive Behaviors, 10, pp.81-89.

Nidecker, M., DiClemente, C. C., Bennett, M. E., & Bellack, A. S. (2008). Application of the Transtheoretical Model of change: Psychometric properties of leading measures in patients with co-occuring drug abuse and severe mental illness. Addictive Behaviors, 33(8), pp.1021-1030.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), pp.390-395.

_________ , (1986), Toward a Comprehensive Model of Change, Journal of environmental psychology, 41, pp.112-124.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47, pp.1102-1114.

Prochaska, J. O., Velicer, W. F., & Redding, C. (2005). Stage-based expert systems to guide a population of primary care patients to quit smoking, eat healthier, prevent skin cancer, and receive regular mammograms. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and Theory, 41, pp.406-416.

ProjectMATCH Research Group. (1997). Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. Journal of Studies on Alcohol. 58(1), pp.7-29.

Sinclair, S. J., Siefert, C. J., Slavin-Mulford, J. M., Stein, M. B., Renna, M., & Blais, M. A. (2012). Psychometric Evaluation and Normative Data for the Depression, Anxiety, and Stress Scales-21 (DASS-21) in a Nonclinical Sample of U.S. Adults, Evaluation & the health professions, 35(3), pp.259-279.

Sobell, L. C., Sobell, M. B., & Toneatto, T. (1992). Recovery from alcohol problems without treatment. In N. Heather, W. R. Miller, J. E. Greeley (Eds.), Self-control and the addictive behaviors (pp.198-242), NY: Maxwell MacMillan.

Tambling, R. R., & Johnson, L. N. (2019). Predictive validity of the R-URICA, Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 92, pp.407-421.

Trauer, T., Dodd, S., Callaly, T., Campbell, S., & Berk, M. (2005). The validity of the 21-item version of the Depression Anxiety Stress Scales as a routine clinical outcome measure, British journal of clinical psychology, 44(2), pp.227-239.

Tyrer, P. (2023). Making sense of the ICD-11, UK: Cambridge University Press.

Weisner, C. (1992). A comparison of alcohol and drug treatment clients: Are they from the same population? The American journal of drug and alcohol abuse, 18, pp.429-444.

Werch, C. E., & DiClemente, C. C. (1994). A multi-component stage model for matching drug prevention strategies and messages to youth stage of use. Health Education Research, 9, pp.37-46.

Williams, E. C., Horton, N. J., Samet, J. H., & Saitz, R. (2007). Do brief measures of readiness to change predict alcohol consumption and consequences in primary care patients with unhealthy alcohol use?, Alcohol: Clinical and Experimental Research, 31(3), pp.428-435.

■ 기타자료

중앙일보, (2022. 11. 1.), ‘마약인구 100만명, 사회적 비용 5조원’, https://www.joongang.co.kr/article/ 25086478#home (검색일 : 2024. 3. 11.).

한국마약퇴치운동본부, (2018. 9.), https://www.drugfree.or.kr/webzine/magazine/3/post-35.html# (검색일 : 2024. 3. 11.).

HOPE REHAB Thailand, (2024), ‘What is the Minnesota Model?’, https://www.hope-rehab-center-thailand.com/what-is-the-minnesota-model/ (검색일 : 2024. 3. 18.).

SBS, (2023. 1. 13.), ‘마약, 사회문제 심각한 수준’, https://www.civilreporter.co.kr/news/articleView.html?idxno=133149 (검색일 : 2024. 3. 11.).