교정 리포트

- 글 이용주 화신사이버대학교 상담심리학과 강사

이상동기 범죄

분석 및 대응방안 모색

국문요약

본 연구는 2022년에 용어를 공식화한 이상동기 범죄에 대해 알아보고, 최근 급증하고 있는 이상동기 범죄의 대응방안을 제안하는 데 목적을 두었다. 이상동기 범죄는 명확한 범행동기가 없고 범죄 유형이 불특정 다수를 대상으로 한다는 점에서 대응하기 어려운 실정이다. 공식적인 통계도 2023년에 와서야 비로소 기록하였다. 경찰청은 긴급하게 태스크포스팀을 신설하여 대응책을 마련하고 있으나 아직 미미한 상태에 있다. 연구방법은 선행연구와 대검찰청의 연구보고서 등을 분석하고 이상동기 범죄 대응방안을 모색하였다. 연구결과는 이상동기 범죄의 상황 특성, 범행 동기, 범죄자 유형을 분석하였다. 대응방안은 현실불만형, 만성분노형 및 정신질환형을 중심으로 살펴보았으며, 마지막으로 범행동기는 정신과적 문제가 가장 많은 것으로 나타나 이에 대한 관리방안을 알아보았다. 연구결과를 바탕으로 이상동기 범죄에 대한 논의와 대응방안을 제안하고자 한다.

※ 주제어 : 이상동기 범죄, 불특정 다수, 현실불만형, 만성분노형, 정신질환형

Ⅰ. 서론

2023년 서현역 사건은 우리에게 충격을 주었다. 명확한 범행동기 없이 강력범죄가 발생하면서 우리나라 국민은 누구나 범죄의 피해자가 될 수 있다는 두려움을 느끼게 된 사건이었다. 최근

인터넷이나 SNS 등에 살인을 예고하는 글은 우리 사회를 공포로 몰아넣고 있다. 이와 같은 범죄가 2020년 이후 증가하면서 경찰청은 기존의 일명 ‘묻지마 범죄’라는 용어를 ‘이상동기

범죄’로 공식 개념화하고 관련 통계자료를 기록하기 시작하였다. 2023년 공식적인 통계로 보면 이상동기 범죄는 총 44건으로 살인 5건, 살인미수 3건, 상해 25건, 폭행 11건이

발생하였다(정지혜, 2024). 하지만 이상동기 범죄에 대한 정확한 개념이 정립된다면 이보다 훨씬 더 많은 수의 범죄가 포함될 것으로 보인다. 따라서 전 국민의 이상동기 범죄에 대한

강력한 대책 촉구의 목소리가 높아지는 현 상황에서 이상동기 범죄를 분석하여 효과적인 대응방안을 마련할 필요가 있을 것이다.

이상동기 범죄는 불특정 다수를 대상으로 다양한 형태의 공격적인 행동 중에 특히 폭행, 살인과 같은 강력범죄(대검찰청, 2023a: 3-4)의 형태로 나타나고 있다. 이상동기 범죄에 대한

현재까지의 정의를 보면, 뚜렷하지 않거나 일반적이지 않은 동기를 가지고 불특정 다수를 대상으로 하는 폭력 범죄를 말한다. 경찰청은 이에 대한 대응책이 긴급하다고 보고 이상동기 범죄를

분석하고 대응책을 마련하기 위해 이상동기 범죄에 대한 대응 태스크포스팀을 신설하였다. 경찰청은 국민의 안전한 치안을 위한 대책이 절실하다고 보고 있다.

이상동기 범죄의 특징은 범행의 대상이 불특정 다수로 사회문제로 대두되고 있다. 우리나라의 경우 이상동기 범죄 발생 원인은 소외, 좌절, 빈곤 등으로 자신이 사회적 불평등의 피해자로 보고

있으며, 사회에 대한 증오가 원인이 되어 발생하기도 하고, 잘못된 가치관, 다양한 형태의 폭력적인 콘텐츠 등이 언급되기도 한다. 이상 동기 범죄에 대한 공포감은 모든 국민이 피해자가 될

수 있으며, 개인이 아무런 잘못 없이 범죄 대상이 될 수 있어 사회 전반을 불안하게 할 수 있다는 점이다. 특히 범죄의 원인이 다양하여 예방과 대응이 어렵다는 점에서 종합적인 대책이

신속하게 마련되어야 할 것이다(이상철, 2023).

이상동기 범죄는 전통적인 범죄와는 다른 양상을 보이며, 최근 발생 빈도가 증가하고 있어 우리 사회에 큰 충격을 주며 국민들의 불안과 공포를 유발하고 있는 상황이다. 특히 많은 이상동기

범죄자가 정신질환과 관련성이 높은 것으로 파악되고 있어 이들에 대한 조기 발견과 치료에 대한 필요성도 대두되고 있다. 하지만 이상동기 범죄는 범행에 있어서 합리적인 동기가 없어 확인이

어렵고, 범죄 피해 대상이 특징적이지 않아 예방이 어려운 실정이다. 현재 이상동기 범죄에 대한 예방은 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 CCTV 설치를 늘리거나 순찰을 강화하는 데

그치고 있다. 이상동기 범죄의 원인이 다양한 만큼 대책 역시 다양해야 한다. 이상동기 범죄가 전반적인 사회불안을 야기하지 않도록 정부는 신속하고도 효과적인 대책 수립과 지속적인 보완책이

필요하다고 본다.

이에 대한 대처로 법무부는 이상동기범죄에 적극 대처하기 위해 형사정책연구원에 “동기없는 범죄 수용자 재범방지를 위한 치료적 개입 및 제도화 방안 연구”를 의뢰하였고 윤정숙 등(2017)은

교정시설 수형자 57명을 대상으로 연구를 수행하여, 이상동기범죄를 다음 세 가지 유형을 분류하였다. 현실불만형은 불안한 자기개념과 취약한 정서성과 적응적인 감정표현 기제의 부족 등이

범죄행동에 영향을 미치고, 전위보복형은 분노와 적개심에 대한 미약한 통제력이 범죄유발 요인으로 작용하며, 이상사고형은 자신의 신체상태에 대한 염려와 피해적 사고 등 왜곡된 신념체계가

범죄행동에 영향을 미친다고 하였다. 이를 근거로 법무부에서는 2017년 동기없는 범죄자에 대한 상담 및 심리치료 운영계획을 수립하여 시범운영을 시작하였다. 2018년 대상자 특성 연구 및

심리치료 프로그램 운영 매뉴얼 개발에 착수하여 2019년 서울남부심리치료센터에서 “동기 없는 범죄자 심리치료 프로그램”을 운영하게 되었다.

법무부에서는 관련연구와 시범시행을 통한 데이터를 근거로 이상동기범죄를 정신질환형, 현실불만형, 약물남용형으로 나누고, 분류처우위원회에서‘동기 없는 범죄 수용자’로 확정된 자 중 형기종료일

등을 고려하여 대상자를 선정하여 서울남부심리치료센터 등 7개청 소속센터와 진주교도소 등 5개 심리치료과를 포함한 12개 기관에서 자기이해·타인이해·함께하기·단주하기·미래설계 등의 내용을

포함한 대상자의 사고와 행동변화를 이끌어 낼 수 있도록 RNR(위험성·욕구·반응성) 모델과 CBT(인지행동치료) 모델을 기반으로 구성된 100시간(3개월) 과정을 운영하였다.

연도별 수료인원은 2017년부터 2023년 6월까지 88명이며 2023년 8월 기준 교육 대상인원은 57명이지만 경찰청 등 수사기관에서 관련 통계가 정비되어 교정시설 내 이상동기범죄도

증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 그동안 프로그램 시행을 통해 확인된 1) 치료프로그램 의무적 시행의 한계, 2) 프로그램 내용의 현행화 필요, 3) 잠재적 동기 없는 범죄자 관리

미흡, 4) 프로그램 수료자 사후관리 체계 미비, 5) 심리치료 전담인력 부족 등의 문제를 해결하고 효과적으로 이상동기범죄자를 관리하고 재범을 방지하기 위해 외부전문가 등이 참여하고 진단

후 해결방안을 도출하는 방식으로 이상동기 범죄자 심리치료 프로그램을 리뉴얼하여 ‘(가칭)자기통제프로그램’을 개발하였다. 이상동기범죄자로 지정된 수용자 외에도 폭력성향이 강한 잠재적

위험군에 대하여 심리치료를 강화하고, 프로그램 수료자에 대한 사후관리 체계를 마련하여 전담기관 및 부서에 심리치료 전담 인력 증원을 추진하고 있다.

본 연구에서는 이상동기 범죄 예방을 위해 범죄의 원인과 특성에 대해 살펴보고, 유형별 특성을 분석하여 교정기관 내 이상동기범죄자의 관리와 사회 내 이상동기범죄에 대한 효과적인 대응방안을

제시해 보고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 이상동기 범죄의 정의

이상동기 범죄는 최근까지도 ‘묻지마 범죄’, ‘무동기 범죄’ 등 다양한 형태로 사용되어 왔다. 최근 늘어나는 범죄 유형이 불특정 다수를 대상으로 발생하면서 이에 대한 용어의 정의가

필요하게 되었고 이상동기 범죄라는 용어로 통일하게 되었다. 선행연구를 살펴보면, 범행이 비상식적인 형태로 나타나며 불특정 다수를 대상으로 폭력행위가 일어나는 것을 묻지마 범죄로

정의하였다(김진혁, 2012). ‘범행동기가 명확하지 않거나 비상식적이며, 범행 대상에 있어 인과관계가 없는 범죄행위’로 정의하였다(박지선, 최낙범, 2013).

다양한 선행연구자들이 묻지마 범죄라는 용어에 대한 정의를 내려왔으나, 일부 연구자들은 이상동기 범죄를 무동기로 정의하는 것에 대해 부정적인 시각을 갖는 경우도 있다(문혜민, 조은경,

2022). 동기가 불분명한 범죄를 이상동기 범죄라고 정의한 연구(안상원, 2020)도 있었으며, 이와 같은 선행연구들을 공통점을 기반으로 묻지마 범죄에 대한 구성요건으로 비면식 관계의

불특정인, 불분명한 동기, 폭력행사를 제시하였다(윤정숙, 김민지, 2013). 이와 같이 용어에서도 학자마다 다른 견해를 가지고 있어 개념 정의에 어려움이 있었으나, 경찰청은 2022년에

이상동기 범죄라는 용어로 공식화하였다. 이상동기 범죄에서 ‘이상(abnormality)’이란 심리학적 용어로 정상(normality)과 구별하여 문화적 규범으로부터 일탈, 통계

규준으로부터 일탈, 및 주관적 불편감의 세 가지로 판단하고 있다. 대검찰청(2015)은 “묻지마 범죄를 불특정 대상에게 가해지는 폭행, 손괴 등을 행사하여 피해자의 생명, 신체와 재산을

침해하는 범죄, 즉 살인, 상해, 방화, 협박, 손괴 등”으로 규정하였다.

2. 이상동기 범죄의 유형과 특징

대검찰청(2023a)은 이상동기 중대 강력 범죄자 129명의 범죄를 유형별로 분류한 결과, 이상동기 중대 강력범죄 유형은 “상해, 폭행(105건, 81.4%), 살인, 살인미수(16건,

12.4%), 특수협박(3건, 2.3%)” 순으로 나타났다.

이상동기 범죄의 일반적인 특징을 살펴보면 다음과 같은 6가지의 특성을 보인다. 첫째, 어린 시절 불우한 가정환경, 부모로부터의 학대나 버림받음, 무관심 등으로 인한 좌절, 무기력,

욕구불만이 있다. 둘째, 이상동기 범죄자의 경우 대부분 낮은 사회적 지위를 가지고 있다. 셋째, 타인과 관계 맺는 데 어려움을 겪고 있다. 넷째, 동기가 비합리적이다. 다섯째, 피해자들을

선택하는 데 있어서 무작위적이다. 여섯째, 발생 장소가 다중이 군집하는 곳이다(하성미, 2013).

이상동기 범죄와 관련하여 지금까지 수집된 자료들을 바탕으로 이상동기 범죄 유형에 관한 연구를 살펴보면 다음과 같다. 이수정, 이현성, 이정헌(2013)은 범죄자 18명을 대상으로 수집한

전과기록, 수사 기록을 바탕으로 이 대상자들에게 지능검사, 인지 신경 심리검사, 성격검사, 사이코패스 검사, 재범위험성 평가, 알코올 의존증 평가와 같은 심리검사를 실시하고 범죄경력,

생활양식, 심리적 특성을 분석하여, 정신장애형, 외톨이형, 반사회성 유형으로 구분한 연구가 있다. 정신장애형의 특징은 정신질환으로 인해 발생하는 범죄로 인지기능이 다른 집단에 비해 낮고,

관계 망상적 사고로 범죄가 일어나는 경우로 확인되었다. 외톨이형의 경우 타인과의 관계 형성이 잘 되지 못하는 형태로 주변 사람들과 잘 어울리지 못하며, 한두 사람에게 집착을 보이는

경향으로 대인관계에서 상처를 입었던 경우로 확인되었다. 반사회적 유형은 또래와의 관계는 원만하나, 교육 성과가 낮은 편이며, 비정규직으로 경계선 수준의 지능, 전두엽 집행기능 상 문제가

있어 충동 조절에 어려움이 있는 것으로 나타났다(대검찰청, 2023a; 12).

윤정숙, 임하늘, 김지연(2013)은 2012년 대검찰청의 이상동기 범죄 관련 수사 재판기록 56건을 분석하여 현실불만형, 정신장애형, 만성분노형의 3가지 유형으로 분류하였다.

현실불만형은 범죄 동기가 사회에 대한 불만, 자신의 처지 비관 등으로 우울감과 적대감을 가지고 있는 것으로 나타났다. 특히 현실불만형은 대인관계 기피 혹은 고립된 생활과 같은 특성을

보였다. 정신장애형의 범죄자들은 조현병과 같은 정신장애가 있거나, 환각물질 흡입 후 범죄를 행하는 것으로 나타났다. 특히 정신장애형은 인지 및 사고기능과 관련하여 망상, 환각, 와해된

사고 등의 특징을 보였다. 만성분노형은 타인의 행동이나 의도를 잘못 인지하여 분풀이 또는 단순한 재미로 행해진 경우가 많았으며, 주취 폭력과 상습 폭력을 저지르는 경우가 많았다. 유형별

빈도는 만성분노형(45.8%), 정신장애형(37.5%) 및 현실불만형(16.7%) 순으로 나타났다(대검찰청, 2023a; 14).

개인적 특성, 사회적 특성 및 범죄 행동 특성을 바탕으로 이상동기 범죄 사건에 부합하는 289건의 사건을 분류한 결과, 이상동기 범죄는 화풀이에 의한 범죄, 이유 없는 범죄, 정신병에

의한 범죄의 3가지 유형으로 분류되었다. 화풀이에 의한 범죄는 부모와의 말다툼, 이혼 등 가정불화가 주된 원인으로 경제 능력이 없는 범죄자가 자신의 처지를 비관하여 저지른 사건으로

나타났다. 이유 없는 범죄는 별다른 특성이 없는 경우로 우발적이고, 충동적으로 범죄를 저지른 것으로 분석되었다. 마지막으로 정신병에 의한 범죄는 사물의 변별능력과 의사결정능력이 미약한

조현병에 의한 범죄로 분석되었다(안상원, 2021).

이상동기 범죄에 관한 외국 사례를 살펴보면, 개념에서는 우리나라와 비슷하다고 볼 수 있다. 하지만 미국의 경우 총기 사용이 가능하여 대량 살인으로 이어지며, 분노, 증오, 복수심에 대한

표출(Fox & Levin, 2003), 가해자의 지위나 자존심에 대한 위협(Harrison & Bowers, 2010), 총기난사범의 경우 며칠 또는 몇 달 동안 계획적으로 범죄를

저지르는 것으로 나타났다(Aitken, Oosthuizen, Emsley, & Seedat, 2008; Fox & Levin, 2022; 대검찰청, 2023a 재인용: 16-33).

대량살인 범죄로 나타나며, 일본의 토리마 범죄 또는 무차별 살상 범죄는 동기의 비합리성, 피해자 선택의 임의성, 범행도구 등 계획성, 공개적인 범행의 구성요건으로 이루어지는 것으로

나타났다. 독일의 ‘Amoktaten(아목타튼)’으로 불리는 이상동기 살인은 심한 사회적 수치심으로 길에 있는 모든 대상에게 가해지는 파괴행위(Nonis, 2021; 대검찰청, 2023a

재인용; 16-33)로 Amok은 다양한 문화권에서 발생하고 있다.

3. 이상동기 범죄의 발생원인

이상동기 범죄의 발생 원인은 개인적 원인, 가정적 원인, 심리사회적 원인 및 정신병적 원인으로 알아보고자 한다.

(1) 개인 및 가정적 원인

이상동기 범죄의 개인적 원인은 선천적 요인에서 찾아볼 수 있다. 인간 두뇌의 감정 체계의 특성 연구는 여전히 많은 논란이 되고 있다. 하지만 뇌 기능이 인간 행동에 깊은 관련이 있다는

경험적 연구와 범죄자의 뇌 구조와 기능 이상에 대한 보고가 증가하고 있다. 최근 빈번하게 발생하는 폭력적인 범죄의 근원으로 뇌의 구조와 기능에 대한 연구가 좀 더 광범위하게 이루어질

필요가 있을 것이다.

가정적 요인은 어린 시절의 질병, 신체 혹은 성폭력의 피해 경험, 부모로부터의 학대 경험 등은 잠재적으로 쌓여있던 분노를 극단적인 상황에서 증오와 자기혐오를 느끼게 하고, 자신이 아닌

타인에게까지 위험을 줄 수 있는 공격성을 초래하기도 한다. 또한 어린 시절 적절한 양육과 불안정한 애착 관계는 사회성과 성격 형성에 부정적인 영향을 미치게 된다. Williams &

Zadro(2001)는 지속적으로 거부를 당할 경우 공격성을 표출한다고 보았다. 안정된 애착은 타인과 관계를 확장시킨다. 하지만 대인관계에서 거부당하는 경험은 공격성에 어떤 영향을

미치는지에 관한 연구(Leary, Twenge, & Quinlivan, 2006) 등이 있다.

(2) 심리사회적 원인

사회문제로 대두되고 있는 사회적 불평등, 특히 경제적 불평등은 불특정 다수를 향한 증오범죄를 만드는 직접적인 원인이라고 단정지을 수는 없다. 하지만 중산층이 급격히 줄어드는 부의

양극화는 안정적인 삶을 누리기 어렵다는 개인적인 측면과 사회적인 불안과 위기를 가져온다는 사회적 측면에서 모두 위험한 일이다. 범죄자들의 사회적 불만 표출이라는 범행동기로써의 변명을

만들어 내기에는 충분할 정도로 심각하다고 할 수 있다.

편견과 차별을 받는 사람은 자신의 상황을 외부의 탓으로 돌리고 사회에 대한 불만을 표현하게 되는 데, 최근 들어 이상동기 범죄의 증가는 우리 사회 내부에 뿌리 깊게 박혀 있는 사회적

편견과 차별로 인한 불만의 극단적인 표현이라고 할 수 있다. 또한 대중매체의 폭력성과 선정성이 오래전부터 논란이 되고 있지만 개선되기보다 오히려 심화되고 있어 범죄로 이어질 가능성이

높다(하성미, 2013).

반사회적 성향이 높은 사람들에 의한 범죄는 공격적인 행동을 보이거나 회피하려는 심리적 부작용 상태에서 발생하며(이옥형, 2009), 분노에 대한 조절을 하지 못하는 사람의 범죄는 타인의

정서 인식을 하지 못하는 경향으로 나타났다(Blair, 2004). 망상으로 인해 발생한 범죄(Bartol, 2007), 사회에 대한 불만의 표출로 나타나는 범죄(윤정숙, 김민지,

2013) 등은 심리적 원인으로 인한 범죄로 볼 수 있다(안상원, 2021).

(3) 정신병적 원인

주로 조현병 등의 정신장애가 있거나 마약이나 본드 등의 환각물질 흡입으로 인해 이상동기 범죄를 저지르는 경우이다. 이들은 정신병력이 있거나 정신과 치료 경험이 있는 경우가 많다.

대인관계 차원에서 보면 친밀감이 결핍된 경우가 많고 인지 및 지각, 사고기능과 관련하여 망상이나 환각, 와해된 사고를 보이기도 한다.

조현병과 관련된 연구를 살펴보면, 범죄와 관련하여 조현병력을 가진 사람은 범죄 행동을 저지를 위험이 크고, 폭력성이 높으며 약물 사용을 한 사람이 범죄 행동과 관련성이 높다(Murran,

Khalifa, & Gibbon, 2009)고 하였다. 정신장애 범죄의 경우, 정신질환이 있는 사람이 불특정인을 상대로 범죄를 저지를 경우는 16% 정도라는 연구(Estroff,

Swanson, Lachiotte, & Bolduc, 1998)와 정신장애 범죄의 경우에도 우발적으로 발생할 가능성이 높다(이양훈, 2011)는 연구 등이 있다. 또한 정신병적 이상동기

범죄는 과각성 상태에서 무차별 공격을 시도할 수 있다고 하였다(고선영, 2012). 정신장애는 사회적 관리가 필요한 부분으로, 정신장애가 있는 이상동기 범죄자는 구분하여 관리하는 것이

재범 방지와 안전 확보에 중요하다고 보았다(함혜연, 2006).

(4) 이상동기 범죄에 대한 선행연구

이상동기 범죄에 대한 선행연구는 이상동기 범죄에 대한 개념화와 관리 방안을 중심으로 연구가 진행되어 왔다. 2021년까지 용어에 대한 정립도 되어 있지 않은 상태로 통계적으로 관리도 되지 않은 상태였다. 2022년 경찰청은 지금까지 사용되어 온 ‘묻지마 범죄’, ‘증오범죄’, ‘무차별 범죄’ 등의 용어를 ‘이상동기 범죄’로 공식화하였다. 이상동기 범죄와 관련된 선행연구들이 많지는 않지만, 최근 8년간 국내의 주요 선행연구들을 살펴보면 <표 1>과 같다.

<표 1> 이상동기 범죄 선행연구

이상동기 범죄에 대해 비정상 범죄, 잔혹 범죄, 비정상 잔혹 범죄로 유형을 구분한 연구(권일용, 2018), 통계적으로 범죄의 발생 추이를 파악하고, 심리검사를 통해 범죄자의 특성을

정신장애, 반사회성, 및 피해의식으로 유형을 분류하였다(윤선영, 김나란, 임은지, 이수정, 2017). 또한 이상동기 범죄를 심리학적 원인으로 분석하고 현실불만형, 만성분노형 및

정신장애형으로 유형을 나누어 외국의 사례를 적용하여 대응방안을 제시하였다(이규호, 2017). 이상동기 범죄 또는 현상을 실체적 접근이 아닌 사회적 인식에 초점을 둔 연구(김민정,

2017)와 이상동기 범죄의 치료적 개입과 대응방안에 관한 연구(윤정숙, 김재현, 박은영, 2017)를 진행하였다. 이상동기 범죄의 특성 분석 및 유형화 연구(이영섭, 박지선,

2017), 이상동기 범죄자들의 범죄심리학적 특성을 다면적으로 살펴보고 유사한 유형들로 유형화한 연구(윤선영, 이수정, 2018)들이 있다.

이수정(2018)은 범죄 행태가 명확하지 않은 이상동기 범죄에 대해 빅데이터 분석 방법을 이용하여 국민들의 이상동기 범죄에 대한 인식을 조사하였다. 또한 이상동기 범죄와 관련하여 법원이

판단한 시점부터 판결문을 분석하여 개념, 특성, 원인, 유형을 구분하고, 이상동기 범죄의 행동특성을 분석하였다(안상원, 김주찬, 2018). 이상동기 범죄의 특성, 정신질환자들의

범죄통계, 정신질환자들의 입원 현황을 알아보고, 최근 정신질환자들의 범죄 중 조현병 환자와 우리나라의 정신건강복지법 중 입원제도를 중심으로 조사하였다(김한중, 강동욱, 2019).

이상동기 범죄자의 유형을 구분하고 유형별 적절한 치료적 개입에 고려해야 할 요소들을 탐색적으로 분석하여 치료적 함의를 제안한 연구(윤정숙, 박은영, 2019), 분노범죄의 정확한 개념과

범주를 설정하고 예방하기 위한 효과적인 대응방안을 제안한 연구(이은영, 최순실, 2019) 등이 있다.

안상원(2019, 2020)은 이상동기 범죄자의 유형과 특성을 분석하였으며, 이상동기 범죄를 다룬 20개의 국내 연구들을 검토하여 이상동기 범죄의 개념을 범죄의 유형과 측정의 관점에서

분석하였다(문혜민, 조은경, 2022). 윤상연, 백승경, 허태균(2023)은 묻지마 범죄 용어의 대안으로 이상 범죄와 이상동기 범죄라는 위계적 체계 및 판단기준을 제안하였다. 최근

4년간의 판결문을 분석하여 이상동기 범죄의 일반적 특성을 알아보고 잠재 계층분석을 통해 복수의 이상동기 범죄자 유형이 존재하는 지를 검증한 연구(김영숙, 조영오, 2024)와 심리학적

프레임에 경도된 묻지마 범죄 담론의 한계 비판 및 범죄사회학 이론의 사회환경적 요인을 중심으로 이 문제를 해석(노성훈, 2024)한 연구 등이 있다.

Ⅲ. 연구방법

본 연구는 최근 사회문제로 대두되고 있는 이상동기 범죄의 개념, 발생원인, 유형과 특성을 알아보고자 하였다. 특히 2017년부터 2024년까지 이상동기 범죄와 관련된 문헌과 대검찰청의

연구보고서 등을 분석하였다. 이를 바탕으로 기존 연구자들의 연구결과를 바탕으로 이상동기 범죄에 대한 대응방안을 제안하고자 한다.

이상동기 범죄에 대한 분석은 윤정숙, 임하늘, 김지연 연구자가 수사재판기록을 바탕으로 분석하여 작성한 대검찰청(2023a)의 연구보고서 자료에서 연구주제에 필요한 자료들을 중심으로 정리하였다. 첫째, 이상동기 범죄와 관련하여 인구통계학적 변인에 대해 알아보았다.

둘째, 이상동기 중대 강력범죄의 상황 특성, 범죄 동기, 세부 유형별 특성 및 유형별 주요 범행동기를 살펴보았다. 마지막으로 선행연구들의 이상동기 범죄 대응 방안에 대해 알아보았다. 이와

같은 자료와 선행연구들을 바탕으로 이상동기 범죄의 효과적인 대응방안을 제안하고자 한다.

Ⅳ. 연구결과

1. 이상동기 범죄의 인구통계학적 특성

윤정숙, 임지연, 이하늘 연구자가 수사 재판기록을 통해 파악한 이상동기 범죄자의 성별을 살펴보면, 90% 이상이 남성인 것으로 나타났으며, 직업은 무직이 53.5%, 일용직 혹은 비정규직이 26.4%로 두 유형이 전체의 80% 정도를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 이상동기 범죄자의 연령은 50대가 전체의 25.6%로 가장 높았으며, 30대가 24.8%, 20대가 19.4%, 40대가 17.1% 순으로 나타났다. 결혼 유무와 관련하여 미혼이 52.7%, 이혼, 사별, 별거가 21.7%로 나타났다. 최종 학력은 고등학교 졸업이 40.3%, 대학교 재학 또는 졸업이 19.4%, 중학교 졸업이 18.6% 순으로 나타났다. 범죄경력 유무에서는 전과가 있는경우가 79.8%로 나타났으며, 특히 전과 횟수에 있어서 1~5건이 49.5%로 거의 절반을 차지하였다(대검찰청, 2023a: 46-49).

<표 2> 이상동기 범죄자의 인구통계학적 특성 n=129

출처: 대검찰청(2023a)

2. 이상동기 범죄의 상황 특성

윤정숙, 임지연, 이하늘 연구자가 수사 재판기록을 분석하여 파악한 이상동기 범죄의 상황 특성은 다음과 같다. 이상동기 범죄자의 음주 유무에서 음주 상태가 전체의 66.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 환각물질과 같은 약물 사용 여부에서 약물 사용은 0.8%, 약물을 사용하지 않은 경우는 48.1%, 확인되지 않은 경우가 51.2%로 나타났다. 범행 후 행동은 범행 후 도주가 52.7%, 그냥 현장에 있음이 27.9%, 저항이 24.8% 등으로 나타났다. 경찰 수사단계에서 보인 태도는 48.8%는 협조적이었으며, 46.5%가 비협조적인 것으로 나타났다. 범죄사실에 대한 혐의 인정에서는 혐의 사실을 모두 인정한 경우가 34.1%로 나타났으며, 혐의 사실 중 일부만 인정한 경우가 47.3%, 혐의 사실 전면 부인은 16.3%로 나타났다(대검찰청, 2023a: 50-51).

<표 3> 이상동기 범죄의 상황 특성 n=129

출처: 대검찰청(2023a)

3. 이상동기 범죄의 범행 동기

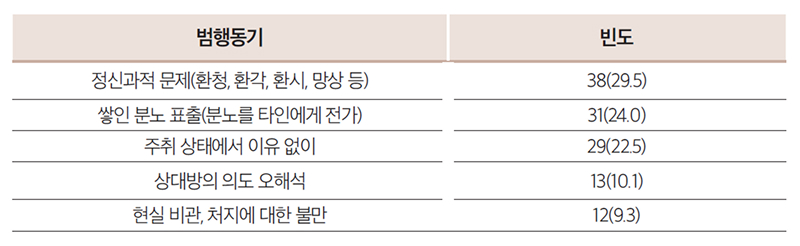

윤정숙, 임지연, 이하늘 연구자가 파악한 이상동기 범죄의 핵심동기라고 볼 수 있는 범행동기의 특성은 정신과적 문제(29.5%)로 가장 높게 나타났다. 쌓인 분노를 해소하기 위해 저지른 이상동기 범죄는 24%, 술에 취한 상태에서 저지른 이상동기 범죄는 22.5%, 피해자가 자신을 째려보거나, 시비를 걸었다고 잘못 판단하여 범죄를 저지른 경우가 10.1%, 현실비관 및 처지에 대한 불만으로 범죄를 저지른 경우가 9.3%인 것으로 나타났다(대검찰청, 2023a: 51-52).

<표 4> 이상동기 범죄의 범행동기 n=129

출처: 대검찰청(2023a)

4. 이상동기 범죄자의 유형과 원인분석

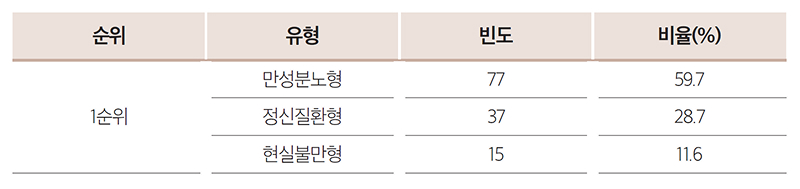

본 연구의 이상동기 범죄 유형은 가장 최근에 유형을 분류한 만성분노형, 정신질환형, 현실불만형을 중심으로 알아보고자 한다(윤정숙, 김민지, 2013). 복수 응답으로 조사한 1순위, 2순위, 3순위 별 주요 범행동기 분류 결과, 1순위는 만성분노형(59.7%), 정신질환형(28.7%), 현실불만형(11.6%)으로 나타났다(대검찰청, 2023a: 69).

<표 5> 이상동기 범죄자의 유형별 분포 n=129

출처: 대검찰청(2023a)

유형별로 주요 범행동기를 구체적으로 알아보면, 만성분노형의 경우 쌓여진 분노 표출, 주취 상태에서 이유 없이, 상대방의 의도 오해석 순으로 나타났다. 정신질환형의 주요 범행동기는 정신과적 문제로 나타났다. 마지막으로 현실불만형은 현실비관, 처지에 대한 불만, 주취상태에서 이유 없이, 상대방의 의도 오해석 순으로 나타났다(대검찰청, 2023a: 76-78).

<표 6> 이상동기 범죄의 유형별 주요 범행 동기

출처: 대검찰청(2023a)

5. 이상동기 범죄 대응방안

이상동기 범죄의 대응방안에 대해 선행연구를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

이상동기 범죄자들은 복합적인 특성에 따른 범죄위험을 가지고 있기 때문에 관리 및 보호가 가장 우선시 되어야 하며, 특히 수형자의 경우에는 교정시설 등 사회 내에서 보호 및 관리가 필요하며

사회로 복귀할 수 있도록 지원방안을 지속적으로 마련할 필요가 있다. 또한 출소자의 경우에는 사회적 지원을 받지 못하면 재범의 위험성이 클 것이기 때문에 치료 및 교육 등이 절실히 필요할

것이라고 하였다(안상원, 김주찬, 2018).

대검찰청(2023a)은 현실불만형의 경우 첫째는 사회적 고립 및 실업문제 해결을 위한 사회안전망 강화를, 둘째는 지역사회나 온라인 공간에서의 잠재적 폭력행동 발굴 강화가 필요하다고

하였다.만성분노형의 경우, 첫째는 재범의 경우가 많으므로 만기 출소자를 포함한 경찰의 우범자 관리를 위한 제도정비 및 전략강화를 들 수 있다. 둘째는 지금까지 형사사법기관 간의 정보공유

기능이 미흡하여 출소한 고위험 범죄자에 대한 재범 방지 활동을 효과적으로 수행하지 못한 것으로 나타나 고위험군 범죄자에 대한 형사사법기관 간의 정보공유 강화 및 협력을 통한 통합적으로

범죄자를 관리하는 시스템 구축이 필요하다. 셋째는 만성적 범죄자의 재범을 방지하기 위해 이상동기 범죄자 수강(이수)명령 신설 및 집행을 통한 범죄유발요인 개선이다(윤정숙, 김재현,

박은영, 2017). 정신질환형의 경우 첫째는 법원, 검찰, 경찰로부터 정신감정을 의뢰받으면 정신과 전문의가 전문적 판단을 할 필요가 있어 치료감정과 종합적인 심리평가의 활성화가

필요하다. 둘째는 시설 내에서 심신장애를 유발하는 정신질환에 대한 성공적 치료, 재범의 위험성 감소 및 성공적인 사회복귀 혹은 퇴소 후의 사후 관리라는 목표 달성을 위해 치료감호법상

구금치료명령의 활성화 및 사후치료 연계이다. 셋째는 정신장애 범죄인에 대한 지역사회 기반의 치료적 처우에는 대상자 관리를 보호관찰소에서 하는 치료감호법상 외래치료명령의 활성화다. 넷째는

정신질환자는 여러 가지 심리적 취약성으로 인해 자해나 타해의 위험을 보이거나 폭력성이 발현될 경우 위기 상황으로 간주하여 전문가적 개입이 진행되어야 하므로 정신보건법상 비자발적 입원명령의

개선이 필요하다. 마지막으로 이상동기 범죄자 중 정신과적 문제가 가장 많은 범행동기이므로 이상동기 범죄를 예방하고 재범을 줄이기 위해 교정시설 내 정신질환 수용자에 대한 체계적인

관리체계를 구축하고 이를 실시할 필요가 있다(대검찰청, 2023a : 157-175).

윤상연, 백승경, 허태균(2023)은 다수의 사회 구성원이 사회적 배제 경험에도 불구하고 분노를 적절하게 해소하지 못하는 상태가 장기화하면서 현실불만, 만성분노, 정신질환 등 다양한

심리적 문제를 동시에 가지고 있을 가능성이 크고 이상동기 범죄자의 특성 및 발생 과정을 고려한 예방대책 및 재범방지 대책이 마련될 필요가 있다고 주장하였다. 특히 정신질환에 의한 경우는

정신질환자 관리 정책, 마약 등 물질에 의한 경우는 마약과 중독 관리 정책에 의해서 대책이 마련되어야 하고 사회적 분노에 의한 경우는 사회복지 차원에서 위험군에 대한 관리와 지원이

필요하다고 하였다.

Ⅴ. 논의 및 제언

1. 논의

본 연구는 이상동기 범죄 예방을 위해 범죄의 원인과 특성을 살펴보고, 대검찰청의 연구보고서를 중심으로 이상동기 범죄의 특성과 범죄 유형별 효과적인 대응방안을 제시하고자 하였다. 본 연구의

연구결과를 중심으로 논의할 점을 살펴보면 다음과 같다. 이상동기 범죄의 인구통계학적 특성에서 90% 이상이 남성으로 전체 범죄자 중 여성범죄자의 비율이 2022년 21.1%인

것(대검찰청, 2023a)을 고려하면 10% 이상 남성 비율이 높고 무직, 일용직 혹은 비정규직이 81.9%이고 미혼 또는 이혼, 사별, 별거가 74.4%, 고졸 이하가 80.6%, 전과

경력도 79.8%로 2022년 전체 범죄자 중 벌금형 이상의 전과가 있는 범죄자가 44.8%인 것과 비교하여도 매우 높음을 확인할 수 있다. 이는 사회적 낙인은 전과자들의 재사회화를

어렵게 하여 다시 범죄로 이어질 가능성이 높다는 Goffman(1963)의 주장과 일치하며, 대검찰청(2023b)자료에서 직업이나 결혼 여부에 관해 확인할 수 없으나 일반적인 범죄와

비교하여도 이상동기 범죄자들이 사회적으로 고립되고 경제적인 수준이나 학력이 낮으며 대인관계에서의 안정감도 낮을 것으로 보이며 전과 경력도 전체 범죄에 비해 두 배 정도 높아 매우 불안정한

상태에 있음을 알 수 있다. 향후 범죄 예방 또는 재범방지 대책을 수립할 때 연구 결과를 바탕으로 전과 경력이 있는 자 중 해당 위험 요인이 있는 대상자를 선별하여 집중 관리할 필요가

있을 것으로 보인다. 이상동기 범죄의 상황 특성을 보면 음주상태에서의 범죄가 66.7%로 높으나 약물(환각물질) 사용은 0.8%만이 사용한 것으로 나타나 약물사용과 이상동기 범죄는

관련성이 낮은 것으로 보여 이상동기 범죄자 재범방지 교육 등 개입 시 음주 관련 과목을 포함시키는 것이 필요할 것으로 보인다.

이상동기 범죄의 범행동기를 살펴보면 망상과 환각 등 조현병 증상을 포함한 정신과적 문제가 29.5%로 가장 높고 쌓인 분노 표출이 24.0%, 주취상태에서 이유없이가 22.5%, 상대방의

의도 오해석이 10.1%로 나타났다. 이는 이상동기범죄는 비정상적인 심리상태나 정신적인 문제로 발생하는 경우가 많고 조현병이나 양극성장애와 같은 중증 정신질환을 앓고 있는 사람들은 망상,

환각 등으로 범죄를 저지를 가능성이 높다고 한 Fazel et. al.(2009)의 연구 결과와 일치하며, 뚜렷한 정신과적 문제 외 언급된 범행동기도 성격적인 문제나 심리적인 문제에

기인한 것으로 보여 법적 처벌과 함께 정신질환에 대한 치료와 심리적, 성격적 문제에 대한 적절한 치료적 개입이 병행되어야 한다.

마지막으로 이상동기 범죄자 유형별로 보면 만성분노형이 59.7% 가장 높고 정신질환형이 28.7%, 현실불만형이 11.6%로 가장 낮았다. 인구통계학적 특성에서 살펴본 것과 같이 사회적

지위도 낮고 경제적으로 빈곤하며 직업도 없이 안정적인 가정도 갖지 못한 전과자가 선택할 수 있는 것은 많지 않다. 이는 사회적 지위가 낮은 사람들은 자신의 위치에 대한 불만이나 열등감을

느낄수 있으며 이러한 감정이 범죄로 이어질 가능성이 있다는 Goffman(1963)의 연구와 경제적 수준이 낮은 사람들은 경제적 압박을 더 받게 되어 정신적 스트레스와 절망감이나 분노를

유발하게 되어 범죄로 이어질 수 있다는 Fazel et al.(2009)의 연구결과와 일치한다. 가난한 가정에서 태어나 부모의 학대나 방임 속에서 성장하고 제대로 된 교육 기회도 제공받지

못하고 청소년기에 비행과 범죄에 노출되어 성인이 된 후에도 전과를 가지고 살아가야 하는 사람들이 가지는 현실과 사회에 대한 불만이 이상동기 범죄로 나타나는 것이 아닌지 진지하게 고민해

보아야 할 것으로 보인다. 정신질환형도 취약성을 가진 사람들이 열악한 환경이나 스트레스에 노출될 때 발병하고 재발을 반복하게 되고 보호받지 못한 상태에서 범죄를 저지르는 경우가 많아

이상동기 범죄에 대한 대책이 부분적인 것만으로는 해결할 수 없고 국가적인 종합적 접근이 필요하다고 하겠다.

2. 제언

본 연구의 연구 결과와 논의를 바탕으로 이상동기 범죄 예방에 대한 제언은 다음과 같다.

첫째, 이상동기 범죄 관련 기관 간 정보공유 등 업무협조 시스템 구축이 필요하다. 2022년 경찰청에서 공식적으로 이상동기 범죄 명칭을 사용하고 관련 통계를 작성하고 있으나 이상동기

범죄가 약 80%가 전과자에 의해 발생하는 것이라 관련 정보를 관리하는 경찰, 검찰, 법원, 교정기관, 보호관찰, 법무보호복지공단 등이 정보를 공유하여 대상자를 특정하고 집중관리하여

재범을 방지할 필요가 있다.

둘째, 만성분노형과 현실불만형이 70% 이상으로 그들의 불만과 분노의 이유를 찾고 근원적 해결을 위해 노력할 필요가 있다. 사회-경제적으로 소외된 삶을 살았고 교육-의료 등 복지 혜택도

충분히 제공받지 못하여 전과를 가지고 살아가는 그들도 국민의 한 사람으로 행복하게 살아갈 권리가 있고 국가는 그들의 삶을 되살려야 하는 책임이 있다고 하겠다. 처벌과 사회적 격리가 재범을

방지하는 데 효과가 있음을 부인할 수는 없으나, 이상동기 범죄는 단순히 처벌하는 것만으로 해결할 수 없는 것이 있다는 것을 확인시켜 주는 범죄라고 할 수 있으며 향후 관련 범죄가 증가할

위험이 매우 크고 일반 국민의 안전을 위협하게 될 것으로 보인다. 이를 위해 싱가포르에서 시행 중인 출소자가 안정적으로 사회에 정착하는 것을 목표로 국가 차원에서 진행 중인 “Yellow

Ribbon Project”는 좋은 참고 사례가 될 것으로 생각한다. 범죄자에게 직업훈련과 정신, 심리적인 치료적 개입과 재범방지를 위한 각종 교육을 진행할 수 있는 유일한 기회인

교정기관에서 재범방지를 위한 충분한 개입을 시행하고 출소 후 직업과 주거를 제공하여 경제적 안정을 보장하고 심리적 지원을 제공하여 재범하지 않고 건전한 사회인으로 살아갈 수 있도록

지원하는 것이 국가의 의무라고 하겠다. 또한 범죄가 개인의 일탈로만 볼 것 아니라 사회적 책임임을 인정하여 범죄를 저지른 사람도 잘못을 반성하고 범죄행위에 대한 책임을 다한 후에는 새로운

삶을 살 수 있는 기회를 제공하는 것이 개인의 행복을 위한 것이기도 하지만 일반 국민의 안전을 확보하고 사회적인 비용을 줄이는 것이라는 점을 언론홍보나 연구를 통해 국민을 설득할 필요가

있다.

셋째, 교정기관의 재범방지 역량을 향상시킬 필요가 있다. 이상동기 범죄에서 전과자가 차지하는 비율이 80%로 매우 높고 전과가 없는 범죄자도 결국 교정시설에서 수형생활을 하게 되는데 수용

중 적절한 재범방지를 위한 개입을 하고 있지는 못한 것이 현실이다. 2016년 12월 헌법재판소에서 과밀수용이 위헌(2013헌마142, 2016. 12. 29.)이라는 결정이 있었음에도

아직도 크게 변한 것이 없고, 2016년 법무부 심리치료과가 설치되는 등 심리적 개입을 위한 노력을 하고 있으나 법무부 소속 교정본부로 있어 재범방지를 위한 각종 개입에 필요한 예산과

전문인력 확보에 어려움이 있다. 단순히 처벌을 위해 사회에서 격리한다고 하여 재범이 방지되는 것이 아니라는 것을 전문가들이 지적하고 있어 교정기관이 재범방지에 핵심적인 기능을 할 수

있도록 교정청으로 독립시켜 재범하지 않는 건전한 사회인으로 복귀할 수 있도록 하는 본연의 기능을 수행하도록 하면 좋겠다.

마지막으로 출소 후 재범위험이 높은 범죄자에 대한 관리대책이 필요하다. 이상동기 범죄자를 포함한 재범 고위험군의 범죄자는 사회로 돌아가더라도 가족이나 지역사회, 국가의 보호를 받지 못하고

재범의 위험에 노출되는 경우가 많다. 최근 법무부에서 성범죄자 중 고지 및 전자발찌 대상자, 마약 등 중독 관련 범죄자 중 고위험자, 정신질환으로 지속적인 치료와 재활이 필요한 대상자를

출소 후 보호 수용할 수 있는 시설을 만들고 숙식을 제공하고 직업을 알선하며 치료를 제공하여 안정적으로 사회에 정착하도록 지원하겠다고 발표하였는데, 관련법을 제정하여 그 근거를 만들고

정책을 지원해야 한다.

그 외에도 많은 제안을 할 수 있겠으나 이 모든 것들은 범죄가 개인의 일탈이나 성격, 정신적인 문제에만 원인이 있는 것이 아니라 그들에게 적절한 수준의 보호를 제공하지 못한 사회에도 일정

부분 책임이 있음을 인정하고 함께 고민하고 그들이 재범하지 않는 건전한 사회인이 되는 것이 모두에게 좋은 일이라는 인식의 변화에서 시작된다고 하겠다. 이를 위해 국가정책연구기관에서는 관련

연구를 수행하여 그 근거를 제공하고 범죄자도 국민의 한 사람으로 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 지원하는 것이 국가의 의무임을 홍보할 필요가 있다. 인간이 공동체 생활을 일정 정도의 범죄는

발생할 수밖에 없는 것일 수도 있다. 하지만 이상동기 범죄는 합리적인 이유가 없는 것으로 이전과는 다른 유형의 범죄이며 이는 단순한 처벌이 한계점에 이르렀으며 재범방지에 대해 새로운

접근이 필요함을 역설하고 있다고 하겠다. 하지만 다행스러운 것은 아직은 관련범죄가 많지 않은 상황이기 때문에 우리보다 앞서 관련 사건들을 경험한 일본이나 미국 등의 사례를 참고하여

이상동기 범죄가 증가하지 않도록 국가와 민간이 협력하여 모두에게 좋은 방안을 도출해 낸다면 지금이 개입의 가장 적절한 시기가 될 수 있을 것이다.

■ 국내문헌

고선영, (2012), 이상동기범죄자의 성향 및 특성 프로파일링: 불특정 대상·무차별 상해사건 중심으로, 한국경찰연구, 제11권, 제4호, pp.3-28, 한국경찰연구학회.

권일용, (2018), 비정상 잔혹 범죄와 범죄자 행동 특성에 관한 연구, 광운대학교, 박사학위논문.

김영숙/조영오, (2024), 이상동기 범죄의 최근 실태 및 하위유형 분류, 경찰학연구, pp.93-122, 경찰대학 경찰대학.

김진혁, (2012), 묻지마 범죄의 유형 및 대응방안, 한국범죄심리연구, 제8권, 제3호, pp.113-131, 한국범죄심리학회.

노성훈, (2024), 불특정 대상 폭력에 대한 긴장 요인 중심의 범죄사회학적 해석과 예방대책, 형사정책 제35권 제4호, pp.135-165, 한국형사정책학회.

대검찰청, (2016), 묻지마 범죄 분석 및 대책 Ⅲ: 우리 모두의 관심이 필요한 때입니다., 서울: 대검찰청.

대검찰청a, (2023), 이상동기 중대강력범죄의 유형과 원인 등에 대한 심층분석, 서울: 대검찰청.

대검찰청b, (2023), 범죄분석, 서울: 대검찰청 문혜민/조은경, (2022), ‘묻지마 범죄’의 개념적 실체에 관한 소고, 한국범죄학, 제16권, 제1호,

pp.143-165, 대한범죄학회.

박지선/최낙범, (2013), 묻지마 범죄의 특성과 유형: 사례분석을 중심으로, 한국심리학회지: 법, 제4권, 제3호, PP.107-124, 한국심리학회.

안상원, (2019), 이상동기 범죄자의 유형 및 특성분석에 관한 연구, 한국사회안전범죄정보학회 학술대회, 제2호, pp.21-44, 한국사회안전범죄정보학회.

______, (2020), 이상동기 범죄자의 유형 및 특성 분석에 관한 연구, 한국범죄정보연구, 제6권, 제2호, pp.177-199, 한국사회안전범죄정보학회.

______, (2021), 이상동기 범죄에 대한 고찰 및 성향 분석, 한국범죄정보연구, 제7권, 제2호, pp.101-127, 한국사회안전범죄정보학회.

______/김주찬, (2018), 이상동기 범죄의 행동 특성에 관한 연구, 한국중독범죄학회보, 제8권, 제3호, pp.1-29, 한국중독범죄학회.

윤상연/백승경/허태균, (2023), 묻지마 범죄의 학문적 재정립: 이상동기 범죄의 개념화 및 통계적 관리방안, 한국범죄학, 제17권, 제3호, pp.83-100,

대한범죄학회.

윤선영/김나란/임은지/이수정, (2017), 묻지마 범죄자의 심리특성과 피해의식, 한국범죄학, 제11권, 제2호, pp.29-65, 대한범죄학회.

윤정숙, (2023), 이상동기 범죄의 유형과 대책, ______/김민지, (2013), 묻지마 범죄에 대한 심리적 이해, 한국범죄심리연구, 제9권, 제1호, pp.147-174,

한국범죄심리학회.

______/김재현/박은영, (2017), 동기 없는 범죄 수용자 재범방지를 위한 치료적 개입 및 제도화 방안 연구, 형사정책연구원 연구총서, pp.1-224.

______/임하늘/김지연, (2023), 이상동기 중대강력범죄의 유형과 원인 등에 대한 심층분석, 이규호, (2017), 묻지마 범죄의 형사정책적 대응방안, 법학연구, 제67권,

제1호, 법학연구, pp.07-225, 한국법학회.

이상철, (2023), ‘이상동기 범죄’ 신속한 종합대책 마련이 필요하다., 법신논단.

이수정, 이현성, 이정현, (2013), 묻지마 범죄자에 대한 심리학적 하위유형 연구, 보호관찰, 제13권, 제2호, pp.136-186, 보호관찰학회.

이양훈, (2011), 정신장애범죄 실태 현황분석을 통한 문제점 개선방안 연구, 교정복지학회, 제21호, pp.153-175, 한국교정복지학회.

이옥형, (2009), 대학생의 성별, 학년, 전공에 따른 반사회성과 학업부정행위의 관계, 청소년학연구, 제16권, 제8호, 1-25, 한국청소년학회.

이은영, 최순실, (2019), 한국형 분노범죄의 원인과 대응방안에 관한 연구, 교정복지연구, 제59호, pp.29-54, 한국교정복지학회.

정지혜, (2024), 세계일보, 경찰 :2024년 2월 6일자: 2023년 이상동기 범죄 총 44건, 세계일보.

하성미, (2013), 무동기 범죄에 대한 경찰대응방안, 한양대학교 석사학위논문.

함혜연, (2006), 이상심리 범죄자의 재범방지에 관한 형사사법적 고찰: 판결전 조사제도를 중심으로, 한국범죄심리연구, 제2권, 제1호, pp.247-277, 한국범죄심리학회.

■ 외국문헌

Aitken, L., Oosthuizen, P., Emsley, R., & Seedat, S., (2008), Mass murders: Implications for mental

health professionals, The International Journal of Psychiatry in Medicine, 38(3), pp.261-269.

Bartol, C. R., (2007), Criminal behavior: A psychosocial approach(8th ed.), Upper Saddle River, NJ:

Pearson Education.

Blair, R. J. R., (2004), The roles of orbital frontal cortex in the modulation of antisocial

behavior, Brain Cognition, 55, pp.198-208.

Estroff, E., Swanson, W., Lachiotte, W., Swartz, M., & Bolduc, M., (1998), Risk considered: Targets

of violence in the social networks of people with serious psychiatric disorder, Social Psychiatry of

Psychiatric Epidemiology, 33, PP.95-101.

Fox, J. A., & Levin, J., (2003). “Mass Murder”, Erick Hickey(ed.) Encyclopedia of Murder & Violent

Crime, Sage Publications.

___________________, (2022), Mass murder in America: Trends, characteristics, explanations, and

policy response, Homicide Studies, pp.26(1), 27-46.

Fazel, S., Gulati, G., Linsell, L., Geddes, J. R., & Grann, M., (2009). Schizophrenia and violence:

Systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine, 6(8): e1000120.

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000120.

Goffman, E., (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. New Jersey:

Prentice-Hall.

Harrison, M. A., & Bowers, T. G., (2010), Autogenic massacre as a maladaptive response to status

threat, The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 21(6), pp.916-932.

Leary, M., Twenge, J., & Quinlivan, E., (2006), Interpersonal rejection as a determinant of anger

and aggression, Personality and Social Psychology Review, 10(2), pp.111-132.

Mc Murran, M., Khalif, N., & Gibbon, S., (2009), Forensic mental health, Cullompton, Devon:

Willan.

Williams, K. D., & Zadro, L., (2001), Ostracism: On being ignored, excluded, and rejected, In M. R.

Leary(ed), Interpersonal rejection, pp.21-53, New York: Oxford University Press.