교정 리포트

- 글 김진선 인하대학교 인문학술연구교수

성폭력사범의 인문융합치료 기반

교정프로그램 참여 경험에 관한 질적연구(하)

- Ⅰ. 서론

- Ⅱ. 이론적 배경

- Ⅲ. 연구 방법

- Ⅳ. 연구 결과

- Ⅴ. 결론 및 논의

Ⅳ. 연구 결과

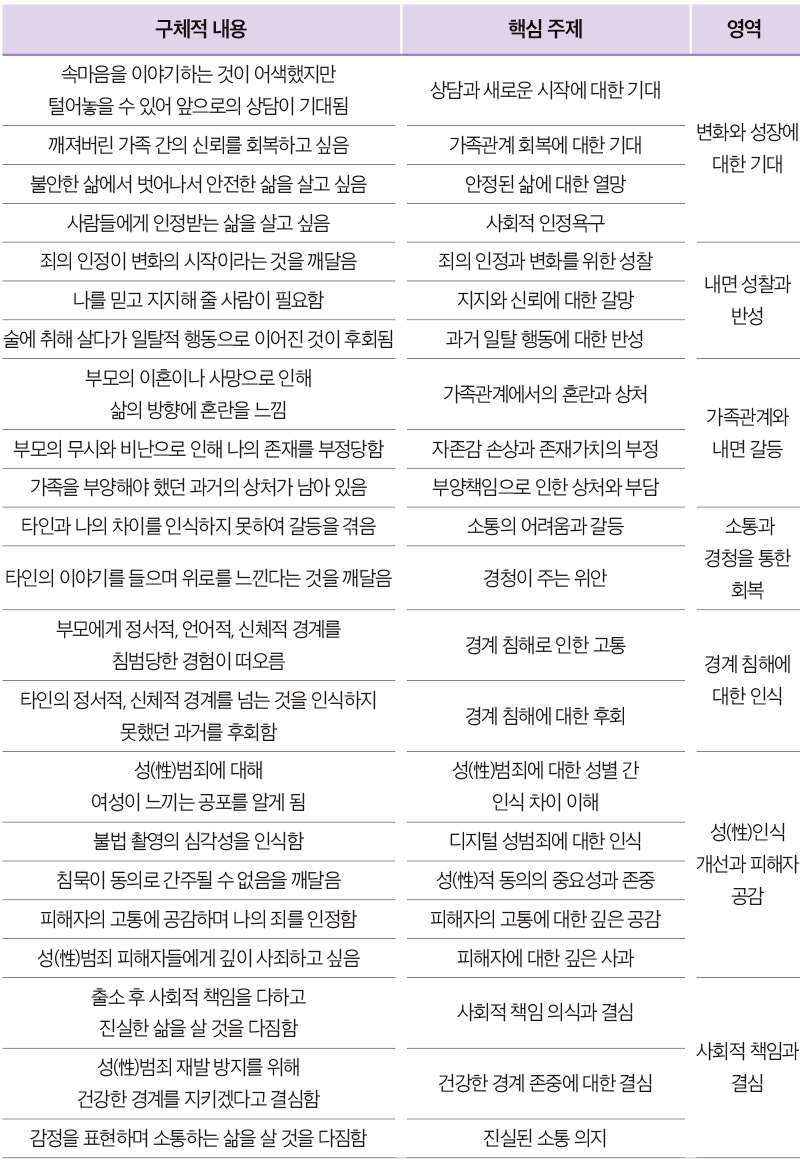

본 연구결과는 7개의 영역과 22개의 핵심 주제가 도출되었고, 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 성폭력사범 인문융합치료 기반 교정프로그램 참여 경험

1. 변화와 성장에 대한 기대

연구참여자들은 스스로 변화하고 성장하기를 기대하며 이에 대한 강한 의지를 드러냈다. C는 자신의 이야기를 나누는 것에 대한 어려움을 느꼈으나, 프로그램을 통해 내면을 성찰하고 발전해 나가고자 하는 의지를 보였다. D는 가족의 중요성을 강조하며 과거의 잘못을 돌아보고 가족과의 관계를 회복하고자 하는 내적 성장의 필요성을 보여주었다. B는 불확실한 미래에 대한 불안감을 드러냈지만, 불확실한 상황 속에서도 긍정적 변화를 추구하려는 희망을 가지고 있었다.

연구참여자들은 자신의 과거를 성찰하고 삶의 의미를 재정립하며 변화와 성장을 위한 의지를 다지고 있었다. 프로그램은 이들이 자신의 이야기를 솔직히 나누며 내면을 들여다보고 앞으로의 삶을 긍정적으로 그려 나가는 기회를 제공하였고, 이들은 이러한 기회를 통해 더 나은 삶을 향한 기대와 노력을 지속하고자 하였다.

나에 대한 이야기를 꺼내기 어렵지만 그래도 열심히 참여하겠다.

(한줄 쓰기, 1회기, C)

가족의 역할이 얼마나 중요한지 생각했고 나가서 가족들에게 용서받고

잘 지내고 싶다.(한줄 쓰기, 7회기, D)

시작점도 없고 끝점도 없는 길 같음. 언덕 너머에 뭐가 있는지 모르고 어떤 일이 있을지 모름. 좋은 일 또는 나쁜 일이 있을 수 있다고 생각. 이 길 너머에 우물이 있어서 물 한 모금 마실 수도 있는데 또 그 물에 구더기가 있을 수도 있고. 직선 길일 수도 있고 꼬불꼬불 길일 수도 있고. 내 삶에서 내가 여기 들어올 줄 몰랐고. 끝이 없는 것 같음.(1회기, B)

잘 살았다. 너 열심히 일했고, 부모로서 잘했고 친구로서 잘했다. 남아 있는 사람들이 웃으면서 보내주는 거.(2회기, B)

2. 내면 성찰과 반성

연구참여자들은 자신의 과거 행동을 돌아보며 반성하고 변화의 필요성을 인식하기 시작하였다. 이들은 자신의 잘못된 행동과 그 원인을 객관적으로 이해하려 노력했지만, 원인을 명확히 설명하지 못하는 혼란스러운 감정을 보이기도 하였다. 참여자 D는 자신의 행동에 대해 주변에서 이유를 물어보지만, 본인조차 명확하게 설명하지 못한다고 혼란스러워하였다.

이러한 혼란은 자신의 행동 동기를 깊이 이해하지 못하는 데서 비롯된 것으로 보인다. 그러나 D는 프로그램을 통해 자신의 행동 동기를 파악하고 이를 변화시키기 위해 노력하는 모습을 보여주었다. B는 자신을 지지해주는 사람이 있다는 사실이 큰 의미를 지닌다는 것을 깨달았다. 이러한 지지를 통해 그는 생각과 행동을 긍정적으로 변화시키려는 노력을 기울이고 있으며, 이는 과거에 대한 성찰과 반성의 결과로 나타난 변화였다. A는 고등학교 시절 친구들과의 폭력 사건을 회상하며, 당시에는 행동의 영향을 인식하지 못했지만, 프로그램을 통해 사건의 심각성을 깨닫고 깊이 반성하였다. A는 타인을 존중하며 건강한 관계를 형성하겠다는 다짐을 하였다. 연구참여자들은 프로그램을 통해 과거를 성찰하며 변화를 위한 요소를 인식하고, 더 나은 삶을 위해 내면 성찰과 반성을 지속하려는 태도를 보였다.

나도 몰라서. 나가서 치료받으면서 알아가야 하는 상황. 항상 사람들이 왜 찍었는지 물어보는데 나도 이유를 몰라서 답을 못함.(2회기, D)

좋은 것 같아요. 기다려주고 의지할 수 있는 사람이 있다는 건 좋은 거니. 저도 생각하는 걸 바꿔서.(5회기, B)

할머니 댁이 00인데, 친구들이랑 놀러갔다가 술 먹고 시비가 붙었음.

우린 여러 명이었고 상대는 혼자였음. 처음은 아닌데 그렇게 큰 사건은 처음이었음. 고등학교 2학년 때였을 것임. 구속은 안 됨. 장기 보호관찰 받음.

(6회기, A)

3. 가족관계와 내면 갈등

연구참여자들은 가족관계에서 겪었던 상처와 혼란을 통해 내면적 갈등을 경험했다고 보고하였다. A는 자신이 18살이 되어서야 자신의 친부모가 따로 있었고 현재의 아버지는 새아버지라는 사실을 알게 되며 정체성에 혼란을 겪었다고 이야기하였다. 그가 성장하면서 부모의 이혼 사실을 모르고 자라왔기에, 친아버지의 사망을 계기로 알게 된 친부모와의 관계는 심리적으로 큰 충격을 주었다. C는 가족 내에서 자신의 의견이 묵살되고 폭력적인 대우를 받았던 기억을 떠올리며, 어린 시절부터 부모에게 받은 폭언과 폭행으로 인해 깊은 상처를 받았다고 토로하였다.

부모에게 자신의 진로와 관심사에 대해 이야기했을 때 외면당하고 비난받았던 기억이 현재까지도 잔재해 있으며, 가족으로부터의 무관심과 학대가 그의 자아와 관계 형성에 깊은 영향을 미쳤다. D는 전통적인 가정의 책임을 강조하는 환경에서 성장했으며, 특히 명절에 장손으로서 책임을 다해야 한다는 압박감을 크게 느꼈다고 밝혔다. 그는 모든 일을 완벽하게 해내려는 부담감 속에서 결과가 기대에 미치지 못할 때마다 큰 스트레스를 받아왔고, 가족 내 역할에 대한 책임이 심리적 부담으로 작용했다고 말했다. 이들은 가족관계에서 겪은 상처와 혼란이 자신에게 내면적 갈등을 일으킨 원인이었음을 깨닫고, 이를 통해 자신을 이해하고 치유할 필요성을 깊이 느끼고 있었다.

친아버지가 따로 있었더라고요. 1~2살 때 부모님이 이혼했다고...

나는 몰랐음. 18살 때 친아버지가 돌아가시고 원래 지금 아버지가 새아버지라는 걸 그때 알게 됨. 친아빠가 돌아가셨다는 게 힘들었음.

(6회기, A)

19살 때. 집에서 시키는 일만 하며 살다가. 잘 안 되니 잔소리를 하심. 쓰러졌는데 그때 쓰러지면서 들은 말이 ‘너 진짜 가지가지 한다’ 였음.

그 당시에는 요리가 하고 싶긴 했는데. 말했는데 묵인 당했음. 초1부터 손으로 머리도 맞고. 팔 여기도 맞고.(5회기, C)

근데 저는 완벽하게 하고 싶은 게 컸는데 그게 잘 안 되니. 다른 분들도 그러신지 모르겠는데 명절이 너무 싫었음. 제사, 장손 이런 거.(11회기, D)

4. 소통과 경청을 통한 회복

연구참여자들은 대인관계와 소통에서의 어려움을 인식하고, 이를 개선할 필요성을 느꼈다. 참여자들은 직장 및 가족 내에서 자기중심적인 사고방식을 보였고, 그로 인해 대인관계에서 불편함을 겪었다고 언급하였다. B는 직장 동료들과의 관계에서 자신의 기준과 맞지 않으면 답답함을 느꼈으며, 자신 위주로 관계를 이끌어 가려는 경향이 있었음을 고백하였다.

이는 타인의 입장을 충분히 고려하지 못하는 태도로 이어졌으며, 결국 소통에서 갈등을 빚게 되는 주요 원인이 되었다. 또한 C는 프로그램에서 처음으로 자신의 감정을 이해받고 위로받는 경험을 하며 눈물을 보이기도 하였다. 오랜 시간 자신이 정서적 지지를 받지 못한 채 혼자서 힘든 시간을 보냈음을 깨닫고, 어린 시절의 감정을 이해하고 위로받는 소중한 경험을 하였다고 이야기했다. 이 경험은 그에게 자신의 감정을 표현하고 타인에게 개방하는 방법의 중요성을 알게 하였다. 이처럼 연구참여자들은 앞으로의 대인관계에서 타인의 감정을 더욱 고려하고, 소통을 통해 관계를 개선할 필요성을 인식하게 되었으며, 이를 통해 긍정적이고 건설적인 관계 형성을 목표로 삼게 하였다.

직장 사람들과 관계를 내 위주로 하려고 했고 나와 맞지 않으면 답답했음. (12회기, B)

아침에 가족 얘기해주신 거. 내가 울었는데, 살면서 나한테 ‘그래도 된다’ 고 말해준 게 손에 꼽음. 거의 없음. 위로받는 느낌이 들었고, 거꾸로 생각해보니 그때 당시 조그맸을 내가 많이 힘들었겠다는 생각이 들었음.(12회기, C)

5. 경계 침해에 대한 인식

연구참여자들은 어린 시절부터 신체적 및 정서적으로 타인에 의해 경계가 침범된 경험을 떠올리며, 경계 존중의 중요성에 대해 인식하게 되었다. C는 어린 시절부터 부모와의 대화에서 기본적인 관심과 경청이 부족했던 경험을 통해, 자신의 감정이나 경계가 지속적으로 인정받지 못하고 침해당해왔음을 깨달았다. 이러한 경험은 그에게 경계 존중의 필요성을 자각하게 만들었다. 참여자 D는 타인의 경계를 침범했던 자신의 과거 행동을 성찰하는 계기를 가지게 되었다. 그는 과거에 불법촬영을 하면서 그 사람이 모르면 문제가 되지 않을 것이라는 비합리적 사고로 자신의 행동을 합리화했던 순간을 되돌아보며 후회하는 모습을 보였다. 이러한 경험을 통해 그는 타인이 불편해할 수 있는 행동을 미처 깨닫지 못했던 과거의 자신을 반성하며, 앞으로는 타인의 경계를 존중하는 것의 중요성을 인식하게 되었다. 이처럼 연구참여자들은 자신의 경험을 성찰하며 타인의 경계를 존중하는 자세를 배웠고, 이를 통해 더 책임 있는 대인관계를 형성해야 함을 깨닫게 되었다.

어린 시절 자체가 침범당한 경험이 아닐까. 언어 쪽으로 많이... 오전에 본 ‘알사탕’동화 그 장면에서 아들한테 ‘오늘 하루 어땠냐’고 묻는 게 없다는 게 좀 그랬다.(12회, C)

누가 내게 오는 것도 불편한데, 내가 가는 것도 불편하다. 예를 들어 불법촬영을 했을 때 ‘이 사람이 모르면 되는 것 아냐?’라고 비합리적으로 생각했었는데, 다른 사람이 싫어하는 행동을 한 것이 후회된다.(12회기, D)

6. 성(性)인식 개선과 피해자 공감

연구참여자들은 성(性)범죄 피해자들의 입장을 이해하며, 자신의 성(性)인식을 개선하는 과정을 경험하였다. 참여자들은 성(性)범죄가 주로 여성에게 심각한 피해를 입히며, 여성들이 남성보다 더 큰 두려움을 느낀다는 점과 늦은 밤에 이러한 두려움이 더욱 커진다는 점을 인식하였다. B는 남성과 여성의 안전 인식의 차이를 이해하게 되었고, 성(性)범죄가 특정 성별에 더 큰 영향을 미친다는 사실을 체감하게 되었다. C는 성(性)범죄 피해 영상이 유포되면서 발생하는 2차 피해의 심각성을 깨닫고, 불법 촬영이 단순한 사적 문제가 아닌 중대한 사회적 문제임을 자각했다. 참여자들은 성(性)범죄 피해자가 겪는 지속적이고 심리적인 고통에 대해 반성을 하게 되었다. D는 자신의 행동이 피해자에게 끼친 심각한 영향을 이해하고 후회했다. 프로그램 초기에는 형벌을 통해 죗값을 다 치렀다고 생각했으나, 피해자의 입장에서 상황을 되돌아보며 자신의 과거 행동에 대해 깊은 반성을 하게 되었다. 프로그램을 마무리하며 A는 피해자에 대한 공감과 함께 자신의 행동에 대한 책임감을 더욱 깊이 느끼게 되었다. 이처럼 연구참여자들은 성(性)에 대한 인식을 재구성하며 피해자의 고통에 대한 공감능력을 확장하게 되었고, 더 나아가 성(性)범죄의 심각성과 책임감을 인식하는 계기를 마련하였다.

남성은 늦은 밤 성범죄를 당할까봐 두려워하지 않는 것 같음.(14회기, B)

유포되는 시점에서 2차 피해가 예상됨. 생각보다 유포 비율과 협박 비율이 높아서 놀랬음.(14회기, C)

내 과거의 모습과 비슷해서 후회된다. 성관계 영상을 찍고 친구와 같이 본적이 있다. 내 자신이 한심하다.(18회기, D)

피해자에게 항상 미안한 마음을 갖고 있지만 이번 상담을 통해서 피해자의 시선에서 생각해보니 제가 생각했던 거 이상으로 힘들었을 거라 생각하니 반성하게 됩니다.(프로그램 마무리 글, 24회기, A)

7. 사회적 책임과 결심

연구참여자들은 자신의 과거를 돌아보고, 출소 후에 사회적 책임을 다하며 살아가고자 하는 결심을 다지는 모습을 보였다. 참여자들은 프로그램을 통해 자신을 성찰하며 변화와 성장에 대한 가능성을 확인하였고, 이 과정을 통해 더 나은 사회적 존재로서 살아가겠다고 하였다. 이들이 느낀 사회적 책임감은 단순한 교화의 의미를 넘어 자신과 타인 간의 관계를 성찰하는 중요한 계기가 되었다. 이러한 경험을 통해 이들은 자신에게 주어진 기회를 새로운 삶을 위한 사회적 책임으로 전환하고, 이 과정에서 진실하고 가치 있는 삶을 살아가겠다는 의지를 확고히 하였다. 이들은 이러한 결심을 통해 과거를 반성하고, 앞으로는 타인에게 신뢰를 줄 수 있는 존재로 변화하려는 마음을 가졌다. 이를 통해 연구참여자들은 재사회화를 위한 구체적인 목표와 방향성을 설정하였으며, 자신이 속할 사회와 건강한 관계를 형성하는 데 필요한 책임과 역할을 새롭게 인식하였다.

자신의 행동을 개방하고 징역을 살면서 책임지는 모습, 자신의 이야기를 솔직하게 이야기함.(19회기, C)

앞으로 나는 멋진 인생을 살 수 있을까? 어떻게 헤쳐가야 나은 사람이 될 수 있을까? 많이 생각나는 시간이었다.(한 줄 쓰기, D)

나는 나 자신을 그렇게 생각해 본 적이 없는데 이 시간을 통해 자신에 대해, 다른 사람이 보는 자신에 대해 알아갈 수 있었고 그것들을 통해 내가 원하는 내 모습을 다시 그려갈 수 있을 것이고 내가 나아가고 싶은 방향을 찾아 나아갈 수 있을 것 같습니다. 또한 다른 사람들의 위로와 칭찬을 받아 자존감을 채울 수 있었습니다.(프로그램 마무리 글, 24회기, B)

달팽이 그림을 그리는 활동을 하면서도 단순한 그림 활동에 지나지 않는다고 생각하고 생각했지만 가는 길이 맞는지 확인이 필요하고 또 때로는 내가 물어보기도 해야 한다는 깨달음을 느끼고 얻으면서 저 자신은 지금까지 제대로 맞게 살고 있었는지 누구에게도 확인받지 않고 그저 완벽하게 사는 것처럼 보이는 모습에 치중해온 건 아닌가 후회도 많이 들었습니다. 상담에서 느낀 변화의 가능성이 제 미래를 가꾸어 나갈 자양분이 되도록 열심히 지내겠습니다(프로그램 마무리 글, 24회기, D).

Ⅴ. 결론 및 논의

본 연구는 교정시설에 수감 중인 성폭력사범들이 인문융합치료 기반 교정프로그램에 참여한 경험을 탐색하여 이들의 재범을 방지하고 사회적응력을 향상시킬 수 있는 가능성을 모색하고자 하였다. 연구 결과, 성폭력사범들은 프로그램을 통해 자기성찰, 관계 개선, 그리고 사회적 책임 의식 등에서 긍정적인 변화를 경험한 것으로 나타났다.

첫째, 참여자들은 프로그램을 통해 자신의 행동을 객관적으로 돌아보고 내면적 성찰의 기회를 가졌다. 특히 낮은 자존감과 인지적 왜곡을 지닌 성폭력사범들이 경험을 공유하고 과거의 잘못을 인식하는 과정은 그들에게 큰 의미가 있었다. Oser(2006)는 교정프로그램을 통해 낮은 자존감을 개선하여 재범을 억제할 필요가 있다고 하였는데, 본 연구의 참여자들은 프로그램을 통해 자기내러티브를 풀어가며 자신을 객관적으로 바라보고 긍정적 변화를 이루려는 의지를 보였다. 이러한 과정을 통해 참여자들은 자존감 향상과 더불어 왜곡된 인식을 개선할 수 있었고, 이는 재범방지에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 보여주었다.

둘째, 프로그램은 참여자들의 공감능력을 향상하고 타인에 대한 이해를 높이는 데 기여하였다. Fernandez 외(1999)는 성폭력사범들이 피해자의 고통을 무시하며 가해행위를 지속하는 경향이 있으며, 이러한 성향은 대체로 공감능력의 부족과 관련이 있다고 하였다. 공감능력 부족은 성범죄를 지속하게 하는 주요 요인 중 하나로 작용하며(신기숙, 2011), 가해자들이 피해자의 감정과 고통을 이해하지 못하게 한다. 본 프로그램을 통해 연구참여자들은 피해자가 경험한 고통을 인식하고, 자신의 행동이 피해자에게 미친 심리적, 정서적 영향을 성찰하는 계기를 가졌다. 이는 공감능력 향상이 재범 방지에 중요한 역할을 한다는 연구결과(최신현, 김갑숙, 2016)와 일치하며, 성폭력사범 재활 프로그램에 공감능력 개발이 필수적임을 시사한다.

셋째, 참여자들은 자신과 타인의 경계를 존중하는 법을 배우며, 성적 동의의 중요성과 이에 따른 책임 의식을 인식하게 되었다. 서호영(2019)은 성폭력사범들이 종종 비정상적이거나 일탈적인 성적 환상과 강박적 행동을 보인다고 하였고, 이로 인하여 성생활이 비정상적이고 일탈적으로 나타나는 경우가 많다(Hanson & Morton-Bourgon, 2019). 프로그램 참여자들은 자신이 과거에 타인과의 경계를 침해했던 행동을 돌아보며 반성하고, 타인의 권리를 존중하는 법을 이해하게 되었다. 장미연(2006)은 성폭력사범들이 충동성이 높고 정서조절 능력이 부족하다고 하였으며, 이러한 충동성은 재범의 위험 요인으로 작용한다(Ward 외, 1995). 참여자들은 프로그램을 통해 경계를 존중하고, 책임의식을 강화하는 방법을 배우면서 충동성을 조절할 가능성을 보였다.

넷째, 참여자들은 프로그램을 통해 사회적 책임 의식을 갖고, 진실된 삶을 살겠다는 결심을 하였다. 자신의 잘못을 인식하고 이를 바탕으로 사회에 기여하려는 의지를 가지는 것은 재범 방지와 사회적응력 향상에 중요한 역할을 할 것이다. 이는 교정시설 성범죄자 치료의 목표(신기숙, 2016)와 같은 맥락으로 볼 수 있다. 인문융합치료 기반 교정프로그램은 참여자들이 자기 자신을 사회적 자원으로 인식하게 하고, 책임감을 갖도록 하는 데 중요한 역할을 하였다.

본 연구는 성폭력사범들이 인문융합치료 기반 교정프로그램을 통해 자기성찰과 공감능력을 향상시키고, 타인과의 경계를 존중하며 사회적 책임의식을 확립하는 과정을 보여주었다. 인문융합치료 기반 교정프로그램이 성폭력사범들에게 내면적 성찰과 타인과의 긍정적 상호작용을 경험하게 하여, 이들이 잘못을 돌아보고 긍정적 변화를 추구하도록 돕는 중요한 도구임을 보였다. 이는 성폭력사범의 재범방지와 사회적응력 향상을 위한 프로그램 개발 및 개선에 중요한 시사점을 제공한다.

본 연구의 제한점 및 후속 연구에 대한 제안은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 질적연구로서 성폭력사범들의 개별적 경험과 내면적 변화를 심층적으로 탐색하는 데 중점을 두었기 때문에, 연구결과를 전체 성폭력사범 집단으로 일반화하는 데는 한계가 있다. 후속 연구에서는 다양한 집단 특성과 환경을 반영한 양적 연구를 병행하여 성폭력사범에 대한 이해를 심화하고, 보다 포괄적이고 객관적인 맞춤형 프로그램 개발에 기여할 필요가 있다. 둘째, 본 연구는 집단 프로그램으로 구성되어 참여자 간 상호작용을 통해 공감능력과 자아인식을 촉진할 수 있는 장점이 있었으나, 각 참여자의 개인적 특성과 심리적 요구를 충분히 반영하기에는 제한이 있었다. 이를 보완하기 위해 후속 연구에서는 참여자들의 개별적 상황과 심리적 요구를 고려한 맞춤형 접근을 병행하여 프로그램의 효과성을 강화할 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 프로그램 참여 시점의 경험을 바탕으로 질적 자료를 분석하였기에, 프로그램이 실제로 재범 방지와 사회적응에 장기적으로 미치는 영향을 확인하기에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 장기적 추적 조사를 통해 참여자의 변화와 적응과정을 관찰하고, 프로그램의 지속적 효과를 평가하는 연구가 필요하다.

■ 국내문헌

강은숙/최은영/공마리아, (2008), ‘가출청소년의 분노감소를 위한 REBT 미술치료 사례연구’, 재활과학 제26권 제2호, pp.93-112,

대구대학교 특수교육재활과학연구소.

강준기, (2015), ‘성인 성범죄재소자의 집단미술치료를 계호, 참관한 교도관의 체험연구’, 서울여자대학교 특수치료전문대학원 표현예술치료학과 박사학위논문.

고명수, (2010), 창의력 향상과 자아성장을 위한 어린이 글쓰기치료, 서울: 학지사.

권요셉, (2021), ‘노인 우울증자의 분석감담화 기반 생애회상치료 참여경험에 관한 질적 사례연구’, 인하대학교 일반대학원 인문융합치료학과 박사학위논문.

권인숙, (2015), ‘초등남학생 엄마의 남아성폭력 관련 불안(두려움)의 젠더적 특성에 대한 연구’, 여성학연구

제25권 제1호, pp.223-260.

김근국/유철민, (2016), ‘성범죄사범 기본교육 프로그램이 수형자의 인지적 변화에 미친 효과 연구’,

교정연구 제26권 제4호, pp.183-201, 한국교정학회.

김도경, (2024), ‘Meaning of the Self-Healing Experience of Rural Older Adult Women Living Alone Participating in Humanities Convergence Therapy’,

인하대학교 일반대학원 인문융합치료학과

박사학위논문.

김영순/김진희/강진숙/정경희/정소민/조진경/조현영/최승은/정지현/오세경/김창아/김민규/김기화/임한나, (2018), 질적연구의 즐거움, 서울: 창지사.

김영순/오영섭, (2020), ‘내러티브 활용 인문융합치료 교수모형 적용에 관한 질적 사례연구’, 한국교육문제연구 제38권 제1호, pp.107-130,

중앙대학교 한국교육문제연구소.

김영순/오영섭/권요셉/김진선/지성용/오정미/황해영/왕금미/김의연/이정섭/윤수진/정화정, (2022),

호모 내러티쿠스: 인문융합치료의 이해, 서울: 패러다임북스.

김정내/이종연, (2017), ‘성폭력가해자를 대상으로 한 개입 프로그램의 국내 연구동향’, 교정복지연구 제51호, pp.73-99, 한국교정복지학회.

김주희, (2018), ‘현실불만형 무동기 범죄 수형자의 게슈탈트 음악치료 경험에 관한 현상학적 연구’,

예술심리치료연구 제14권 제2호, pp.195-225,

한국예술심리치료학회.

김진선, (2022), ‘다문화가정 청소년의 진로집단상담 프로그램 참여경험 사례연구’, 인하대학교 일반대학원

인문융합치료학과 박사학위논문.

김진선/김영순, (2024), ‘다문화가정 청소년의 진로집단상담 프로그램 경험의 의미탐색: 일의 심리학을

중심으로’, 진로교육연구 제37권 제1호, pp.137-162, 한국진로교육학회.

노충래, (2002), ‘아동 및 가해자의 특성에 따른 아동학대의 심각성 예측요인에 관한 연구’, 아동복지학 제13호, pp.123-154, 한국아동복지학회.

범죄예방정책국, (2022), 성폭력범죄 발생비율.

법무부, (2015), 성범죄자 치료 수강명령 전문프로그램 매뉴얼, 서울: 법무부.

법무부, (2022), 성폭력범죄 유형별 발생건수.

서호영, (2019), ‘교정시설 내 성범죄자 치료프로그램의 효과성 평가 연구: 범죄성향 개선효과를 중심으로’,

서울벤처대학원대학교 사회복지상담학과 상담전공 박사학위논문.

송원영, (2007), ‘성폭력 범죄로 보호관찰중인 청소년에 대한 인지행동치료의 효과’, 연세대학교 일반대학원

심리학과 박사학위논문.

신기숙, (2011), ‘성폭력 피해아동의 피해경험’, 한국심리학회지 일반 제30권 제4호, pp.1255-1287,

한국심리학회.

______, (2016), ‘교정시설에서의 성범죄자 치료 방향성 정립을 위한 고찰’, 교정담론 제10권 제2호,

pp.211-240, 아시아교정포럼.

여성가족부, (2022), 2022년 성폭력 안전실태조사 연구.

오영섭, (2019), ‘이주배경 중도입국 청소년의 미술-이야기융합치료 프로그램 참여경험 사례연구’,

인하대학교 일반대학원 다문화학과 박사학위논문.

윤일수, (2015), ‘소시오드라마를 통한 성의식의 변화양상에 관한 현상학적 연구:

성폭력가해자 교정·치료프로그램을 중심으로’, 한국사이코드라마학회지 제18권 제1호, pp.33-57,

한국사이코드라마 소시오드라마학회.

윤정숙/이수정, (2012), ‘성범죄자 치료프로그램의 주요원칙과 방향정립을 위한 이론적 고찰’, 한국심리학회지 일반 제31권 제3호, pp.847-875, 한국심리학회.

윤지인/이홍숙, (2021), ‘성범죄 재범자의 경험에 관한 사례연구: 성범죄 3회 이상인 사람을 대상으로’, 교정연구 제31권 제3호, pp.127-161, 한국교정학회.

이석재/최상진, (2001), ‘강간통념수용도에 따른 성행동, 성폭력 및 성폭행사건 지각’, 한국심리학회지:

사회 및 성격 제15권 제1호, pp.97-117, 한국심리학회.

장미연, (2006), ‘만트라명상이 성폭력 가해자의 공격성 및 충동성 감소에 미치는 효과’,

창원대학교 일반대학원 교육학과 석사학위논문.

정여경/송남옥/이장한, (2022), ‘성폭력사범에 대한 글쓰기 치료프로그램의 효과성에 대한 연구:

비대면 글쓰기의 조절 효과’, 교정학회 제32권 제1호, pp.129-154, 한국교정학회.

최신현/김갑숙, (2016), ‘집단미술치료가 성폭력가해자의 강간통념과 공감능력에 미치는 효과’,

한국미술치료 제23권 제3호, pp.813-837, 한국미술치료학회.

추호정, (2000), ‘초등학교 아동의 또래집단 내에서의 성희롱 경험과 자아존중감과의 관계 연구:

서울시내 초등학교 6학년 학생을 대상으로’, 이화여자대학교 교육대학원 초등교육전공 석사학위논문.

■ 외국문헌

Beekes, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek (2 vols). Leiden.

Bruner, J. (2011). ‘교육 이론의 새로운 지평: 마음과 세계를 융합하기 [Actual minds, possible worlds]

(강현석/이자현/유제순/김무정/최윤경/최영수 공역)’, 파주: 교육학사. (원전은 1986년에 출판).

Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). ‘Stories of experience and narrative inquiry’, Educational Researcher, 2(24), pp.2-14, American Educational Research Association.

Creswell, J. W. (2015). ‘질적 연구방법론 다섯 가지 접근 [Qualitative Inquiry and Research Design]

(조흥식/정선욱/김진숙/권지성 공역)’, 서울: 학지사. (원전은 2013년에 출판).

Erikson, E. H., & Erikson, J. M. (2019). ‘인생의 아홉 단계 (송제훈 역)’, 서울: 교양인.

Fernandez, Y. M., Marshall, W. L., Lightbody, S., & O’Sullivan, C. (1999). ‘The Child Molester Empathy Measure: Description and examination of its reliability and validity’, Sexual Abuse, 11(1), pp.17-32, Plenum Publishing Corporation.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, NY: Doubleday.

Groth, A. N., & Birnbaum, H. J. (2013). Men who rape: The psychology of the offender. Springer.

Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System:

A critique of functionalist reason.

Boston, MA: Beacon Press.

Hanson, R. K. (1998). ‘What do we know about sex offender risk assessment?’, Psychology, Public Policy, and Law, 4(1-2), pp.50.

Hanson, R. K., & Bussiere, M. T. (1996). ‘Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies’, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(2), pp.348.

Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2019). ‘The characteristics of persistent sexual offenders:

A meta-analysis of recidivism studies’, in Clinical Forensic Psychology and Law (pp.67-76), Routledge.

Lösel, F., & Schmucker, M. (2008). ‘Theories of crime’, Handbuch der Rechtspsychologie, 15.

MacIntyre, A. (1985). After Virtue: A Study in Moral Theory. London: Duckworth.

Oser, C. B. (2006). ‘The criminal offending-self-esteem nexus: Which version of the self-esteem theory is supported?’, The Prison Journal, 86(3),

pp.344-363, SAGE Periodicals Press.

Rollnick, S., Miller, W. R., & Butler, C. C. (2008). Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. New York, NY: The Guilford Press.

Rosenberg, M. (1965). ‘Rosenberg self-esteem scale (RSE)’, in Acceptance and commitment therapy/Measures package, pp.61.

Savickas, M. L. (2011). ‘Constructing careers: Actor, agent, and author’, Journal of Employment Counseling, 48, pp. 179-181.

Schmucker, M., & Lösel, F. (2008). ‘Does sexual offender treatment work? A systematic review of outcome evaluations’, Psicothema, 20(1), pp.10-19, Universidad de Oviedo.

Seto, M. C., Marques, J. K., Harris, G. T., Chaffin, M., Lalumière, M. L., Miner, M. H., & Quinsey, V. L. (2008). ‘Good science and progress in sex offender treatment are intertwined: A response to Marshall and Marshall (2007)’, Sexual Abuse, 20(3), pp.247-255.

Ward, T., Hudson, S. M., Marshall, W. L., & Siegert, R.(1995). ‘Attachment style and intimacy deficits in sexual offenders: A theoretical framework’, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 7(4), pp.317, Plenum Publishing Corporation.

■ 기타자료

경찰청, http://police.go.kr/(검색일: 2024. 06. 20.)

경찰청, https://gsis.kwdi.re.kr/(검색일: 2024. 12. 15.)

경향신문, https://www.khan.co.kr/(검색일: 2024. 12. 14.)

대검찰청, 성폭력범죄의 발생 및 검거현황, https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_5ED0410N(검색일: 2024. 11. 07.)

시사저널, https://www.sisajournal.com/(검색일: 2024. 12. 14.)

연합뉴스, http://www.yna.co.kr/(검색일: 2024. 05. 30.)

연합뉴스, http://www.yna.co.kr/(검색일: 2024. 05. 30.)

한겨레, https://www.hani.co.kr/(검색일:2024. 12. 14.)

한국일보, http://www.hankookilbo.com/(검색일: 2024. 05. 31.)