교정 리포트

- 글 유숙경 성균관대학교 사회복지연구소 선임연구원

대마초 사용자들의 강성 마약류 사용과

중독 과정에 대한 사례 연구(하)

- Ⅰ. 서론

- Ⅱ. 이론적 배경

- Ⅲ. 연구 방법

- Ⅳ. 연구 결과

- Ⅴ. 논의 및 제언

Ⅳ. 연구 결과

1. 자료 분석 결과

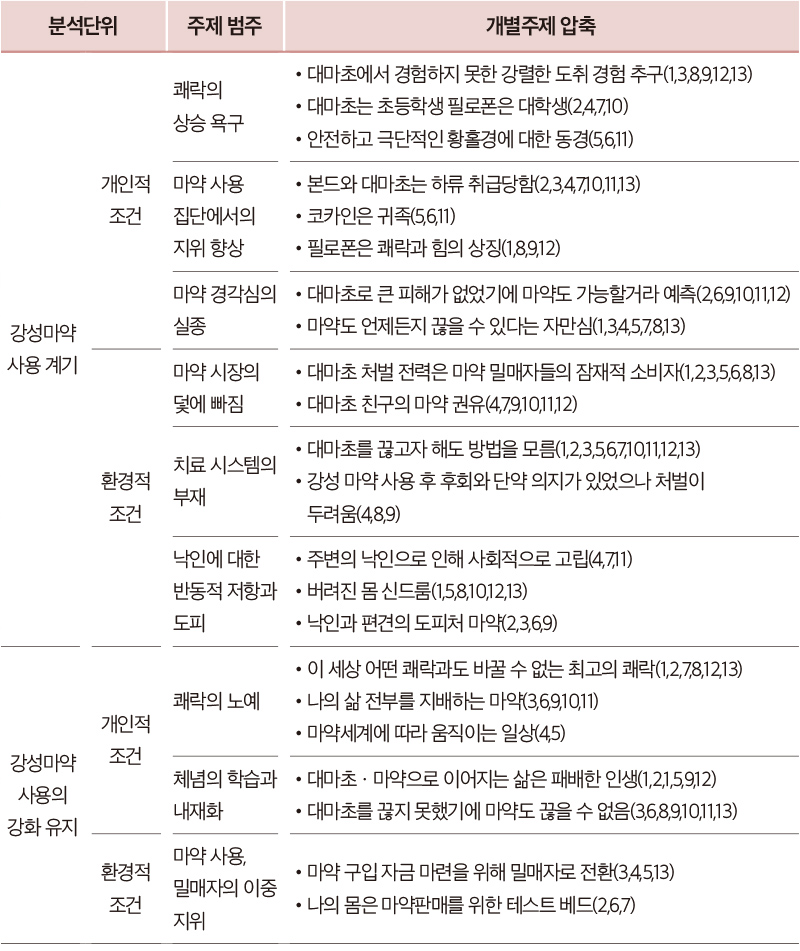

연구 참여자들의 심층 면담 자료를 분석한 결과, 22개의 개별 주제로 압축되었다. 이를 다시 유사하거나 동일한 주제들끼리 결집하여 9개 주제의 범주를 제시하였고, 주제의 범주를 중심으로 분석 단위에 재배열하였다. 자료 분석 결과는 <표2>와 같다. <표2>는 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 이어지는 과정을 다양한 관점에서 분석한 결과를 요약한 것이다. 개인적, 환경적 조건들이 어떻게 강성 마약 사용의 계기가 되는지, 그리고 사용이 유지되고 강화되는 요인들을 설명하고 있다. 그리고 강성 마약 사용이 초래하는 다양한 결과들을 개인과 환경적 측면에서 제시함으로써 연구 참여자들의 경험을 종합적으로 이해할 수 있도록 하였다.

<표2> 자료 분석 결과

1) 강성 마약 사용 계기

강성 마약 사용 계기는 개인적 조건과 환경적 조건으로 나눌 수 있다. 따라서, 개인적 조건과 환경적 조건이 복합적으로 작용하여 발생하며, 이를 이해하는 것은 교정 정책 마련 및 치료 프로그램을 개발하는 데 중요한 기초 자료가 된다.

(1) 개인적 조건

개인적 요인은 쾌락의 상승 욕구, 마약 사용 집단에서의 지위 향상, 마약 경각심의 실종으로 구분된다. Fergusson과 Horwood(2000:507)는 대마초 사용이 쾌락 추구 욕구를 강화하여 강성 마약 사용으로 전환된다고 보고하였다. Hasin과 동료들(2016:1235)은 마약 사용 집단 내에서 지위 향상이 강성 마약 사용의 중요한 동기라고 밝혔다. Peacock과 동료들(2018:1910)은 대마초 사용의 일반화로 마약에 대한 경각심이 줄어들어 강성 마약 사용 가능성이 높아진다고 언급하였다.

① 쾌락의 상승 욕구

대마초 사용에서 강성 마약 사용으로의 전환은 주로 쾌락의 상승 욕구에 의해 발생한다. 연구 참여자들은 대마초 초기 사용 후 더 강한 자극을 추구하게 되었으며, 이는 강렬한 도취 경험을 찾는 경향으로 이어졌다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초가 쾌락 추구 욕구를 강화하여 더 강력한 마약 사용을 유도한다고 지적하였다. Hasin과 동료들(2016:1235-1242)도 시간이 지남에 따라 더 강한 마약을 사용하게 되는 경향이 증가한다고 보고하였다. Hall과 Lynskey(2005:39-48)는 대마초가 중추신경계에 작용해 도파민 시스템을 활성화시키며, 더 강한 쾌락을 추구하게 만든다고 설명하였다. 이러한 과정에서 대마초는 상대적으로 안전하게 느껴지지만, 강성 마약은 더 극단적인 황홀경을 제공하여 사용자가 이를 동경하게 된다.

대마초는 그냥 그래요. 어떤 때는 품질 나쁜 떨을 피면 그냥 맹숭맹숭할 때도 있는데... 어떻게 말할까요? 약한 술 먹다가 센 술 찾는 것처럼 대마초 갖고는 안 되겠다. 이미 그 맛을 알았으니까... 좀 더 센 걸 해보자 이런 생각을 하게 돼 갖고 그냥 필로폰으로 넘어갔어요.[연구참여자13]

지금 와서 생각해 보니까. 다 헛소리 했데... 코카이나 있는 사람들은 그렇게 자유해요. 코카인은 중독성이 덜하다. 그리고 몸에도 해를 덜 거친다. 근데 그 쾌락은 무지무지하다. 대마초가 10이면 이거는 뭐 100이다 이런 생각 하게 됐어요.[연구참여자5]

② 마약류 사용 집단에서의 지위 향상

마약류 사용 집단 내 지위 향상은 마약의 종류와 사회적 인식에 따라 달라진다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)에 따르면, 본드와 대마초는 저렴하고 쉽게 구할 수 있어 하류층의 마약으로 여겨진다. 반면, Hall과 Lynskey(2005:39-48)는 코카인이 고가의 약물로 상류층이나 엘리트 계층에서 사용되며, 사회적 지위를 높여준다고 설명하였다. Hasin과 동료들(2016:1235-1242)은 필로폰이 강렬한 쾌락과 에너지를 제공하여, 사용자가 마약류 사용 집단 내에서 힘과 권력을 상징하는 존재로 인식된다고 지적하였다. 따라서, 마약류 사용 집단 내 지위 향상은 사용되는 마약의 종류와 그에 대한 사회적 인식에 크게 영향을 받는다.

마약 중에서 가장 끝판왕은 코카인이에요. 코카인은 비싸기도 하고 또 안전해요. 미국의 배우들은 다 코카인 해요. 코카인 파티는 필로폰처럼 모텔방에서 빨아대는 게 아니라... 수영장에 있는 저택... 그렇게는 안 해봤는데 코카인을 하면 우월감을 갖게 되는 거죠.[연구참여자5]

저는 처음에 본드 했다가 대마초 했는데... 대마초를 하니까 사람들이 우습게 봐요. 아이 마약에도 급이 있구나. 참 말도 안 되지만 이왕 할 거야 큰 거 하자 그냥 풀떼기 풀떼기에서 이젠 수사로 넘어간다.[연구참여자2]

③ 마약 경각심의 실종

마약 경각심의 실종은 대마초 사용 후 큰 피해를 경험하지 않은 사용자들이 강성 마약의 위험성을 과소평가하게 되는 경향과 관련이 있다. 연구 참여자들은 대마초 사용 후 큰 부작용이 없었기 때문에 강성 마약도 안전할 것이라고 잘못 예측했다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용 후 큰 피해가 없었던 경험이 사용자를 강성 마약으로 이끄는 주요 원인이라고 지적했다. Hall과 Lynskey (2005:39-48)는 사용자가 언제든지 마약을 끊을 수 있다는 자만심이 마약 사용의 경각심을 낮춘다고 설명했다. Hasin과 동료들(2016:1237)은 이러한 잘못된 예측과 자만심이 마약 사용의 위험성을 인지하지 못하게 만들어 강성 마약 사용으로 이어진다고 보고했다. 따라서, 대마초 사용 후 큰 피해가 없었다는 경험과 자만심은 강성 마약 사용으로 이어지게 하는 주요 요인이다.

생각해 보니까 저 필로폰도 끊었지만, 필로폰에 중독되었을 때 아예 대마초 필 때 내가 걸렸으면 좀 경각심도 있고 그럴 텐데 대마초라는 게 원래 잘 안 걸려요. 또 마음만 먹으면 어디서든 구할 수가 있으니까. 마약에 대한 어떤 생각이 없어지는 거죠.[연구참여자9]

대마초는 딴 거에 비해 금단 현상도 좀 약해요. 없는 거는 물론 아니죠. 대마하면서도 할 건 다 했으니까. 근데 그때 내가 자제력이 있는 줄 알았어요. 대마도 이렇게 하는데 뭐 그깟 마약도 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하겠다는 교만함이 굉장히 컸어요.[연구참여자3]

(2) 환경적 조건

환경적 조건은 마약 시장의 덫에 빠짐, 치료 시스템의 부재, 낙인에 대한 반동적 저항과 도피로 분류할 수 있다. Deza(2015:159-180)는 마약 시장의 덫에 빠지는 마약 공급자가 대마초 사용자에게 강성 마약을 권유하면서 발생할 수 있다고 설명하였다. 또한, Carvalho와 동료들(2019:263)은 많은 국가에서 마약 중독에 대한 적절한 치료 시스템이 부족하여 사용자가 효과적인 치료를 받지 못하고 강성 마약 사용으로 이어지는 경우가 많다고 보고하였다. Melberg와 동료들(2010:280)의 연구에서는 사회적 낙인에 대한 반동적 저항과 도피는 대마초 사용으로 인해 사회적 낙인을 경험한 개인이 더욱 강력한 마약을 사용하여 반항하거나 도피하려는 경향을 설명한다.

① 마약 시장의 덫에 빠짐

마약 시장의 덫에 빠짐은 대마초 사용 처벌 전력이 있는 사람들이 마약 밀매자들의 잠재적 소비자가 되기 쉽다는 점에서 중요한 문제로 지적된다. Hall과 Lynskey (2005:40)는 이러한 처벌 전력이 마약 밀매자들이 이들을 타겟으로 삼아 접근하게 만든다고 강조했다. 또한, 연구 참여자들은 대마초를 사용했던 친구나 지인들로부터 강성 마약을 권유받는 경우가 많았다. Hasin과 동료들(2016:1236)은 대마초 사용자들이 사회적 네트워크를 통해 강성 마약에 노출될 가능성이 높다고 지적했다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용이 친구나 지인의 영향으로 강성 마약 사용으로 이어질 수 있음을 보여주었다. 이는 대마초 사용 경험이 있는 사람들이 더 강력한 마약에 접근할 가능성을 높이는 중요한 요인이다.

전 대마초 피다가 벌금형 받았는데 초범이고 해서 그랬죠. 벌금형 받으니까 좀 아찔하고 그래서 안 와야겠다 뭐 그런 생각을 많이 했는데 어떡해? 내가 대마초인 걸 알더라고요. 그리고 슬슬 접근해요. 유학가는데 한 번 해본 게 있으니까 금방 넘어갔죠.[연구참여자1]

대마초 같이 하던 친구인데 한동안 못 만났죠. 전 대마초 때문에 걸린 적은 없어요. 근데 그 친구는 걸렸고 처벌받았는데 한 2년 지나... 찾아오는 거야. 그러더니 이제 완전히 마약 밀매꾼이 되더라고. 어차피 우리는 서로가 약점이 있으니까 그 친구가 코 풀면(고발), 나 대마초 한 것도 걸리잖아요. 뭐 그런 것도 있고 호기심도 있고 그래서.[연구참여자7]

② 치료 시스템의 부재

치료 시스템의 부재는 대마초 사용자가 이를 끊고자 해도 방법을 몰라 좌절하게 만드는 중요한 요인이다. Fischer와 동료들(2015:11)은 많은 대마초 사용자들이 중독을 자각하고 끊고자 하는 의지가 있어도, 효과적인 치료 방법과 시스템의 부재로 인해 실천이 어렵다고 지적했다. 또한, 강성 마약 사용자들은 단약 의지가 있음에도 불구하고, 법적 처벌에 대한 두려움 때문에 치료를 받지 못하고 계속해서 마약을 사용하는 악순환에 빠진다고 보고되었다(Hasin et al., 2016:1239). Hall과 Lynskey(2005:39-48) 역시 처벌에 대한 두려움으로 인해 치료를 받지 못하는 사례가 많다고 밝혔다. 이는 치료 시스템의 부재가 중독 문제 해결에 큰 장애물임을 보여준다.

사람들은 잘 모르지만 아무리 중독자라고 해도 한 번, 두 번은 끊으려고 해요. 그런데 끊으려고 하는데도 어떡해? 끊을지 알 수가 없는 거예요. 병원에서 뭘 하는지도 모르겠고 어디 가서 상담해야 되는지도 모르겠고, 그러니까 그냥 한참 헤매다가 그렇게 되는 거야.[연구참여자5]

처음 필로폰을 하고 생각을 했죠. 큰일 나겠다. 끊어야 겠다. 대마초하고는 질적으로 다르더라고 또 비싸니까 살림살이도 거덜 날 것 같고 근데 나 혼자 못 그러니까 치료 받아야 되는데 그러면 경찰서에 가야 되고 검사한테 불려가야 되니까 이게 너무 두려웠던 거예요.[연구참여자4]

③ 낙인에 대한 반동적 저항과 도피

낙인에 대한 반동적 저항과 도피는 마약 사용자들이 사회적으로 고립되고 ‘버려진 몸’으로 인식하게 하여, 이를 피하기 위해 마약을 도피처로 선택하게 만든다. Link와 동료들(1989:402)은 낙인과 편견이 마약 사용자들에게 심리적 부담을 주어 사회적 고립을 초래한다고 지적했고, Fischer와 동료들(2015)은 이러한 사회적 고립이 마약 사용을 촉진하는 주요 요인이라고 설명했다. Hasin과 동료들(2016:1235-1242)은 낙인과 편견이 극심한 스트레스를 유발하여 마약을 도피 수단으로 사용하게 만든다고 보고했다. 이와 같이, 낙인과 편견으로 인한 사회적 고립과 심리적 고통은 마약 사용을 촉진하는 중요한 환경적 조건으로 작용하며, 이는 마약 사용의 악순환을 지속시키는 요인이 된다.

대마초를 하든 뭘 하든 구분을 못해요. 대마초든 필로폰 하든 그냥 약쟁... 끊었다... 그렇게 아무리 해도 소용없어요. 거기서 도망갈 수 있는 일은 길은 끊는 건데 끊지를 못하고 그냥 또 다른 마약으로 넘어간 거예요. 전 코카인으로 넘어가는 거죠.[연구참여자2]

항상 이왕 버린 몸... 지금 와서 뭐 약 끊는다고 달라질 것도 없고... 처음에 비 오는 날 흙탕물 안 튀기려고 조심해 가다가 흙탕물 튀기면 막 가잖아요. 똑같아요. 갈 때까지 가는 심정으로 하다 보니까 그 끝이 어디겠어요? 필로폰이나 엑스터시 뭐 닥치는 데로 마약을.[연구참여자8]

2) 강성 마약 사용의 강화 유지

대마초 사용이 강성 마약 사용의 강화 유지에 어떻게 기여하는지를 살펴보면, 이는 여러 선행 연구에서 다양한 방식으로 논의되고 있다. 대마초 사용은 초기에는 상대적으로 무해하다고 인식되지만, 시간이 지남에 따라 강성 마약 사용으로 이어질 수 있는 중요한 요인으로 작용한다.

(1) 개인적 조건

대마초 사용이 강성 마약 사용의 강화 유지에 기여하는 두 가지 주요 측면은 쾌락의 노예와 체념의 학습 및 내재화이다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)에 따르면 대마초 사용은 강력한 쾌락 추구 경향을 강화해 더 강한 자극을 찾게 만든다. Hasin et al.(2016)은 시간이 지남에 따라 사용자가 더 강력한 마약을 사용하게 되는 경향을 설명하며, 이는 대마초만으로는 충분한 만족을 얻지 못하게 되는 상황을 내재화하게 만든다고 지적했다. Hall과 Lynskey(2005)는 대마초가 도파민 시스템을 활성화해 쾌락을 증가시키며, 이는 강성 마약 사용을 지속시키는 생리적 기전이 된다고 언급했다. Peacock과 동료들(2018:1910)도 초기 대마초 사용 연령이 낮고 사용 빈도가 높을수록 강성 마약 사용으로 이어질 가능성이 높다고 보고했다.

① 쾌락의 노예

대마초 사용이 강성 마약 사용의 강화 유지에 기여하는 주요 측면 중 하나는 쾌락의 노예가 되는 과정이다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용이 강력한 쾌락 추구 경향을 강화하여 최고의 쾌락을 추구하게 만든다고 지적했다. 이는 마약이 사용자의 삶 전부를 지배하고, 마약 세계에 따라 움직이는 일상을 만들게 한다. Hasin과 동료들(2016:1236)은 이러한 과정을 통해 사용자가 강성 마약 사용을 당연하게 여기고 지속하게 된다고 설명했다.

사람들은 쾌락을 추구하잖아요. 돈도 출세도 명예도 어떻게 보면 쾌락인데 한번 뽕을 해보니까 진짜 너무 좋은 거예요. 섹스를 해도 한 100배 높다고 할까 그러니까 어떤 걸로 대체할 수가 없어요.[연구참여자8]

마약에도 시계가 있어요. 한 번 끊으면 다시 하고 싶고 끝나고 나면 금단 증상이 엄청나게 오니까 그건 말로 할 수도 없어요. 또 해야 되고 마약 살 돈을 구해야 되고 안 되면 도둑질이라도 하게 되고 이제 내 정신은 다 빠져나가고 마약이 시키는 대로 하는 거예요. [연구참여자5]

② 체념의 학습과 내재화

체념의 학습과 내재화는 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 이어지는 중요한 요인 중 하나이다. Hasin과 동료들(2016:1239)은 대마초 사용이 시간이 지남에 따라 더 강력한 마약 사용으로 이어지며, 이는 사용자가 대마초와 마약으로 이어지는 삶을 패배한 인생으로 체념하게 만든다고 설명했다. 이는 대마초를 끊지 못했기 때문에 마약도 끊을 수 없다는 내재화된 믿음으로 이어진다.

대마초도 했고, 본드도 했을 텐데... 필로폰까지 했죠. 평생에 대마초 한 번 하기 어렵고 뽕 한 번 하기 어려운데 연속으로 하니까? 인생은 계속 실패한 거예요. 근데 그게 맨정신에는 아 좀 다시는... 생각하는데, 마약을 하면 이런 생각이 절대 안 들어요.[연구참여자12]

대마초 할 때는 마약 그까짓 거 끊을 수 있어 했는데 마약하고 대마초하고 연결돼서 생각하는 거예요. 어느 거 하나 끊지 못했고. 자신이 없어지고. 길에서 쓰러져 죽을지 어쩔지 모르겠지만 내 인생 이렇게 사는 거니까 마약을 할 기회만 되면 적극적으로 받아들이는[연구참여자13]

(2) 환경적 조건

강성 마약 사용의 강화 유지에 있어 환경적 조건 중 하나는 마약 사용자가 동시에 밀매자로서의 이중 지위를 갖는 것이다. 이러한 환경적 조건은 마약 사용을 단순한 소비에서 벗어나 경제적 동기로까지 확대시키며, 결과적으로 강성 마약 사용을 유지하게 만드는 중요한 요인이 된다.

① 마약 사용, 밀매자의 이중 지위

강성 마약 사용의 강화와 유지에 있어 환경적 조건 중 하나는 마약 사용자가 마약 구입 자금을 마련하기 위해 밀매자로 전환하는 것이다. Hall과 Lynskey(2005:41)는 마약 사용자가 밀매자의 역할을 병행하면서 마약에 대한 접근성이 증가하고 경제적 이익이 생기며, 이로 인해 마약 사용이 더욱 강화된다고 지적하였다. 결과적으로, 사용자들은 자신의 몸을 마약 판매를 위한 테스트 베드로 활용하게 되어 강성 마약 사용을 지속하게 된다. 따라서 마약을 구입할 수 있는 금전이 확보되자 단약 의지보다는 마약 사용 의지가 더 강화되었다고 볼 수 있다.

전 마약을 하고 팔기도 했는데 뭐 텔레비전에 나오는 마약왕처럼 엄청난 거금을 벌지는 않고... 약살 돈이 너무 많이 드니까... 약하는 사람들을 알게 돼요. 야금야금 팔죠. 만약에 그때 내가 살 돈이 없었으면 억지로라도 끊을 수밖에 없었는데 팔기까지 하니까 더 하죠.[연구참여자3]

새로운 약이 나오거나 뭐 다른 게 나오면 뭘 알아야 팔아야죠? 제일 먼저 내 몸에다 시험을 해요. 그러니까 자연적으로 끊을 수 없고 중독되는 거예요. 진짜 무서운 게 마약만 파는 사람들은 그래도 괜찮아, 판매까지 하는 사람들은 진짜 치료하기가 어렵다고 봐야죠.[연구참여자7]

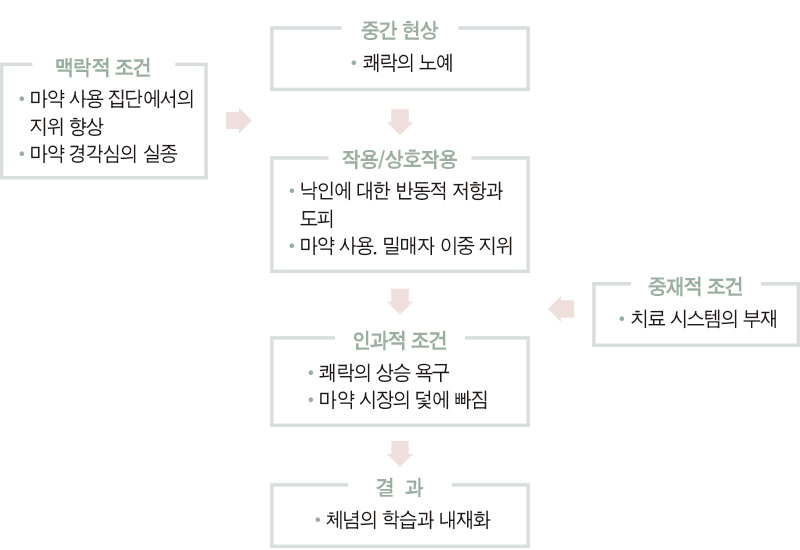

2. 논리적 다이어그램을 이용한 시간의 흐름에 따른 구조 분석

본 연구에서는 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 전환되는 과정을 분석하기 위해 Strauss와 Corbin(1998)이 제시한 패러다임 모델을 이용하였다. 패러다임 모델은 시간의 흐름에 따른 현상의 진행과 이에 미치는 맥락, 개인들의 작용과 상호작용, 그리고 그 결과 등을 체계적으로 분석하는 데 유용하다. 이를 통해 대마초 사용에서 강성 마약 사용으로의 전환 과정과 그 영향을 보다 구체적이고 체계적으로 이해하고자 한다.

<그림1> 논리적 다이어그램을 이용한 구조 분석

1) 인과적 조건(Causal Conditions)

인과적 조건이란 중심 현상에 직접적인 영향을 미치는 선행 사건이나 상황을 의미한다. 본 연구에서 중심 현상은 ‘쾌락의 노예’로 나타났으며, 이를 야기한 주요 인과적 조건으로는 ‘쾌락의 상승 욕구’와 ‘마약 시장의 덫’이 있다. 연구 참여자들의 구술에 따르면, 대마초 사용은 초기에는 가벼운 쾌락을 제공하지만, 시간이 지남에 따라 더 강렬한 쾌락을 추구하게 된다. 이는 대마초 사용이 쾌락의 상승 엘리베이터를 타는 것과 같으며, 그 엘리베이터는 멈추지 않고 계속해서 상승한다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용이 쾌락을 추구하는 욕구를 강화시킨다고 보고하였다. 사용자는 시간이 지남에 따라 동일한 쾌락을 얻기 위해 더 강력한 자극을 필요로 하게 되며, 이는 필연적으로 강성 마약 사용으로 이어진다.

구조적 요건으로는 마약 시장의 덫에 빠져드는 상황이 있다. 마약 시장은 소비가 수요를 창출하는 것이 아니라, 수요가 소비를 창출하는 구조로 작동한다. 마약 밀매자들은 지속적으로 새로운 소비자를 찾으며, 다양한 방법을 통해 이들을 현혹한다. Hall과 Lynskey(2005:43)는 마약 밀매자들이 대마초 사용자들을 잠재적 소비자로 인식하고 접근한다고 지적하였다. 이러한 상황에서 대마초 사용 전력이 있는 사람들은 쉽게 마약 밀매자의 타겟이 되며, 강성 마약의 유혹에 빠져들게 된다. 마약 시장의 덫은 스스로 걸리는 것이 아니라 자신도 모르게 빠져드는 것이며, 덫에 걸린 사람은 빠져나오려 할수록 더 깊이 빠져들게 된다. 연구 참여자들은 대마초를 가볍게 생각했으나, 실제로는 마약이라는 강렬한 올무에 걸려버린 상황을 경험하게 된다. Hasin과 동료들(2016)은 마약 밀매자들이 대마초 사용자들에게 강성 마약을 권유하면서 이러한 덫을 형성한다고 보고하였다. 따라서, 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 전환되는 과정에서 주요 인과적 조건은 쾌락의 상승 욕구와 마약 시장의 덫에 빠지는 것이다. 이 두 조건은 사용자가 더 강한 쾌락을 추구하게 만들고, 마약 밀매자들의 표적이 되어 강성 마약 사용으로 이어지게 하는 중요한 역할을 한다. 이와 같은 이해는 중독 예방과 치료 전략을 개발하는 데 중요한 시사점을 제공한다.

2) 맥락적 조건(Contextual Conditions)

맥락적 조건이란 중심 현상을 강화하거나 약화시키는 조건들을 의미한다. 본 연구에서는 이러한 조건들이 부정적인 영향으로 나타났다. 연구 참여자들의 경험을 통해 다음과 같은 맥락적 조건을 확인할 수 있었다. 개인적 접근으로는 마약에 대한 경각심의 실종이 주요 맥락적 조건으로 나타났다. 연구 참여자들은 대마초를 사용하면서 마약에 대한 경각심이 서서히 사라졌음을 보고하였다. 이는 형사처벌을 받지 않았다는 경험과 대마초 흡입 후 일상생활에 큰 지장이 없었기 때문으로 설명할 수 있다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용 후 큰 피해를 경험하지 않은 사용자가 마약의 위험성을 과소평가하게 된다고 지적하였다. 이러한 경험은 사용자가 마약의 위험을 제대로 인지하지 못하게 하고, 더 강력한 마약 사용으로 이어질 수 있는 토대를 제공한다.

다른 맥락적 조건으로는 마약 사용 집단 내에서의 지위 향상이 있다. 마약 사용자들은 사회적으로 낙인을 받는 경우가 많으며, 이러한 낙인은 사용자가 자신의 지위를 향상시키기 위한 노력을 하도록 만든다. Hall과 Lynskey(2005:45)는 마약 사용 집단 내에서 특정 마약이 더 높은 지위를 상징하는 경우가 많다고 보고하였다. 대마초는 하류 마약으로 간주되며, 코카인이나 필로폰은 상류 마약으로 인식된다. 본 연구 참여자들 또한 대마초 사용 후 상류 마약으로의 전환을 통해 집단 내에서 자신의 지위를 높이고자 하였고, 이는 결국 쾌락의 노예로 이어졌다. 마약 사용자들은 사회적 낙인을 받은 개인들로, 이러한 낙인은 사용자가 마약 집단 내에서 우월감을 가지려는 동기를 부여한다. Hasin과 동료들(2016:1235-1242)은 사회적 낙인이 마약 사용자들에게 심리적 부담을 주어, 그들이 집단 내에서 자신의 지위를 높이기 위한 노력을 하도록 만든다고 지적하였다. 이는 역설적으로 사용자의 자존감을 높이는 수단으로 작용하며, 더 강력한 마약 사용을 촉진하는 요인으로 작용한다. 이와 같이, 대마초 사용에서 강성 마약 사용으로의 전환 과정에서 부정적인 맥락적 조건들은 개인적 경각심의 실종과 마약 사용 집단 내 지위 향상 욕구로 나타났다. 이러한 조건들은 쾌락의 노예라는 중심 현상을 더욱 강화하며, 사용자가 강성 마약으로 전환하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 이해는 마약 중독 예방 및 치료 프로그램 개발에 중요한 시사점을 제공한다.

3) 중심 현상(Core Phenomenon)

개인들의 경험에서 가장 핵심적이고 중요한 정서나 사건을 의미하는데, 본 연구에서는 ‘쾌락의 노예’로 나타났다. 이미 인과적 조건에서 나타난 쾌락의 상승 욕구와 마약 시장의 덫에 빠져드는 과정이 이 현상을 예정된 것으로 만들었다. 연구 참여자들의 대마초 흡입은 초기에는 우연한 사건으로 시작되었으나, 시간이 지남에 따라 더 강한 쾌락을 추구하게 되면서 쾌락의 노예가 되는 필연적 사건으로 이어졌다. Fergusson과 Horwood(2000:505-520)는 대마초 사용이 쾌락을 추구하는 욕구를 강화하며, 이는 더 강력한 마약을 찾게 만드는 주요 원인 중 하나라고 지적하였다. 이 과정에서 쾌락은 멈추지 않고 지속적으로 상승하는 상태에 이르게 된다. 마약 시장의 구조는 소비자가 수요를 창출하는 것이 아니라, 수요가 소비자를 창출하는 구조로 작동한다. Hall과 Lynskey(2005:42)는 마약 밀매자들이 새로운 소비자를 찾기 위해 다양한 방법으로 현혹하며, 특히 대마초 사용 전력이 있는 사람들을 타겟으로 삼는다고 설명하였다. 이러한 상황에서 연구 참여자들은 대마초 사용 후 자연스럽게 마약 시장의 덫에 빠져들게 되었으며, 이는 쾌락의 노예가 되는 과정을 더욱 가속화하였다. ‘쾌락의 노예’란 더 이상 자신의 의지대로 살지 못하고, 마약이라는 주인의 의지에 따라 움직이는 존재를 의미한다. 연구 참여자들은 대마초 사용을 통해 얻은 초기 쾌락을 계속해서 추구하게 되었고, 이는 필로폰과 같은 강성 마약 사용으로 이어졌다. Hasin과 동료들(2016)은 마약 사용자가 시간이 지남에 따라 더 강력한 마약을 사용하게 되는 경향을 보이며, 이는 쾌락의 노예가 되는 과정을 설명하는 중요한 요소라고 보고하였다. 본 연구에서 나타난 중심 현상은 ‘쾌락의 노예’로, 이는 인과적 조건인 쾌락의 상승 욕구와 마약 시장의 덫에 의해 예정된 결과로 나타났다. 연구 참여자들은 초기에는 대마초를 가볍게 시작했으나, 점차 더 강한 마약을 추구하게 되었고, 이는 그들을 마약의 노예로 만들었다. 이러한 이해는 마약 중독 예방 및 치료 프로그램 개발에 중요한 시사점을 제공한다.

4) 중재적 조건(Intervening Conditions)

중재적 조건은 작용과 상호작용을 강화하거나 약화시키는 조건들로, 본 연구에서는 ‘치료 시스템의 부재’로 나타났다. 연구 참여자들은 ‘쾌락의 노예’라는 중심 현상이 발현된 후 벗어나기 위해 많은 노력을 기울였으나, 적절한 치료 시스템의 부재로 인해 어려움을 겪었다. Hasin과 동료들(2016)은 강성 마약 사용자들이 단약 의지를 가지고 있음에도 불구하고, 법적 처벌에 대한 두려움과 정보 부족으로 인해 치료 환경에 진입하지 못한다고 보고하였다. Fischer와 동료들(2015)은 많은 대마초 사용자들이 중독을 자각하고 끊고자 하는 의지가 있어도, 효과적인 치료 방법과 시스템의 부재로 인해 이를 실천하기 어려움을 겪고 있다고 지적하였다. 연구 참여자들은 마약 사용 후 치료를 받고자 하는 의지가 있었으나, 형사 처벌에 대한 두려움 때문에 치료를 받지 못하고 계속해서 마약을 사용하는 악순환에 빠졌다. Hall과 Lynskey(2005)는 강성 마약 사용자들이 치료를 받고자 하는 의지가 있음에도 불구하고, 처벌에 대한 두려움으로 인해 치료를 받지 못하는 사례가 많다고 밝혔다. 참여자들은 치료 자원이 부족하여 효과적인 도움을 받지 못하고 중독 문제를 해결하기 어려운 현실에 직면하였다. Carvalho와 동료들(2019)은 많은 국가에서 마약 중독에 대한 적절한 치료 시스템이 부족하여 사용자가 효과적인 치료를 받지 못하고 강성 마약 사용으로 이어지는 경우가 많다고 보고하였다. 중재적 조건인 ‘치료 시스템의 부재’는 참여자들이 ‘쾌락의 노예’라는 중심 현상에서 벗어나기 어려운 주요 요인으로 작용했다. 법적 처벌의 두려움과 정보 부족, 치료 자원의 부족은 참여자들이 중독 문제를 해결하는 데 큰 장애물이 되었다. 이러한 이해는 중독 문제 해결을 위한 효과적인 치료 시스템 구축의 필요성을 강조한다.

5) 작용/상호작용(Action/Interaction Strategies)

작용/상호작용은 중심 현상을 다루고 조절하는 개인들의 전략, 행동, 정서 등을 의미하는데, 본 연구에서는 ‘쾌락의 노예’에 빠진 참여자들이 치료 시스템의 부재로 인해 채택한 부정적 전략들을 포함한다. 이러한 전략들은 낙인에 대한 반동적 저항과 도피, 그리고 마약 사용과 밀매자의 이중 지위로 나타났다. 연구 참여자들은 사회적 낙인과 편견에 직면했을 때, 반동적 저항이나 도피와 같은 부정적 전략을 채택하였다. Link와 동료들(1989:402)은 사회적 낙인이 마약 사용자들에게 심리적 부담을 주어 사회적으로 고립시키며, 이로 인해 마약 사용이 더욱 촉진된다고 지적하였다. Fischer와 동료들(2015)은 낙인으로 인해 자신을 ‘버려진 몸’으로 인식하게 된 마약 사용자들이 심리적 고통을 피하기 위해 마약 사용을 지속하는 경향이 있다고 설명하였다. Hasin과 동료들(2016)은 낙인과 편견이 마약 사용자들에게 극심한 스트레스를 주어 이를 피하기 위한 도피처로서 마약을 선택하게 만든다고 보고하였다. 연구 참여자들은 대마초를 흡입할 때는 주로 사용자였으나, 강성 마약 사용으로 인해 높은 비용이 발생하면서 밀매자의 역할도 겸하게 되었다. Hall과 Lynskey(2005)는 마약 밀매자들이 새로운 소비자를 찾기 위해 다양한 방법으로 접근하며, 이는 사용자들이 밀매자로 전환하게 만드는 요인이라고 설명하였다. Hasin과 동료들(2016)은 마약 사용자가 마약 구입 자금을 마련하기 위해 밀매자로 전환하게 되는 경향이 있으며, 이는 마약 사용을 지속시키는 악순환을 초래한다고 보고하였다. 연구 참여자들은 밀매자가 된 후에는 마약 사용을 끊기가 더욱 어려워졌으며, 이는 마약 중독의 지속을 가속화하였다. 본 연구에서 나타난 작용/상호작용 전략은 ‘쾌락의 노예’에 빠진 참여자들이 치료 시스템의 부재로 인해 채택한 부정적 전략들로, 이는 중독 문제를 해결하는 데 큰 장애물이 되었다. 낙인에 대한 반동적 저항과 도피, 마약 사용과 밀매자의 이중 지위는 참여자들이 마약에서 빠져나올 수 있는 길을 더욱 멀게 만들었다. 이러한 이해는 중독 문제 해결을 위한 효과적인 치료 시스템 구축과 사회적 낙인 해소의 필요성을 강조한다.

6) 결과(Consequences)

결과는 작용/상호작용의 직접적인 부산물로, 본 연구에서는 체념의 학습과 내재화로 나타났다. 연구 참여자들은 쾌락의 엘리베이터에 올라탔으나, 자신들의 문제를 인식하고 치료받고자 하는 의지가 있었음에도 불구하고, 치료 시스템의 부재와 자원의 부족으로 인해 방치되었다. 연구 참여자들은 대마초를 끊지 못한 경험으로 인해 마약도 끊을 수 없다는 체념을 학습하게 되었다. 이는 Hasin과 동료들(2016)의 연구에서도 확인된 바 있는데, 대마초 사용 후 큰 부작용이 없다는 경험이 강성 마약 사용에 대한 경각심을 낮추고, 이를 끊을 수 없다는 부정적인 믿음을 강화했다고 보고되었다. Fischer와 동료들(2015)은 많은 대마초 사용자들이 중독을 자각하고 끊고자 하는 의지가 있어도, 효과적인 치료 방법과 시스템의 부재로 인해 이를 실천하기 어려움을 겪고 있다고 지적하였다. 이러한 상황은 대마초 사용자들이 자신의 중독 문제를 해결하는 데 있어서 큰 장애물이 된다. 연구 참여자들은 마약 사용과 관련된 부정적인 예단을 내재화하면서, 중독자로서의 고정된 정체성을 지니고 살아갈 수밖에 없게 되었다. Hall과 Lynskey(2005)는 강성 마약 사용자들이 치료를 받고자 하는 의지가 있음에도 불구하고, 처벌에 대한 두려움으로 인해 치료를 받지 못하는 사례가 많다고 밝혔다. 이는 마약 사용자들이 치료 시스템의 부재로 인해 효과적인 도움을 받지 못하고, 중독 문제를 스스로 해결하기 어려운 현실을 반영한다.

연구 참여자들의 삶은 마약으로 얼룩졌고, 이는 그들의 삶의 질을 크게 저하시켰다. Peacock과 동료들(2018)은 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 이어질 가능성이 높으며, 이는 사용자들의 건강과 삶의 질에 심각한 부정적 영향을 미친다고 언급하였다. 본 연구에서 나타난 결과는 ‘체념의 학습과 내재화’로, 이는 작용 상호작용의 직접적인 부산물이다. 연구 참여자들은 쾌락의 엘리베이터를 타고 강성 마약 사용으로 이어졌으나, 치료 시스템의 부재와 자원의 부족으로 인해 방치되었다. 그 결과, 그들의 삶은 마약으로 얼룩졌고, 마약 중독에서 벗어날 수 없다는 체념을 학습하게 되었다. 이러한 내재화된 체념은 그들이 중독자로서의 고정된 정체성을 지니고 살아가게 만들었다. 이러한 이해는 마약 중독 문제 해결을 위한 효과적인 치료 시스템 구축의 필요성을 더욱 강조한다.

Ⅴ. 논의 및 제언

본 연구는 대마초 사용자들이 필로폰이나 코카인과 같은 강성 마약으로 파괴적 발전을 하는 과정을 탐색한 사례 연구이다. 연구 결과에 따르면, 대마초 사용자들은 대마초 흡입으로 인한 부정적 현상이 발생하기 전에 이미 쾌락과 욕망, 그리고 파괴로 향하는 멈추지 않는 엘리베이터를 타고 있는 것으로 나타났다. 비록 13명의 소수 연구 참여자를 대상으로 한 사례연구이지만, 본 연구는 대마초 합법화가 마약 범죄를 감소시킬 수 있고 다른 마약에 대한 방어막 역할을 할 수 있다는 기존의 선행 연구들(전보경, 2014:221-235; Paul et al., 2020:351-367)을 현실적 차원에서 기각하는 연구라고 할 수 있다. 연구 결과에 근거하여 법무부를 중심으로 대마초 사용자들이 강성 마약으로 넘어가는 것을 차단할 수 있는 구체적인 제언을 하고자 한다.

첫째, 대마초 및 마약류 사범에 대한 접근 방식의 전환에 대한 논의이다. 현재 대마초를 포함한 마약류 사용자들에 대한 접근 방식은 과거의 엄벌 위주에서 벗어나, 치료와 재활 중심의 정책으로 전환되고 있다. 신선희(2022:712-726)는 이러한 정책 전환이 마약류 사용자들을 범죄자로 보기보다는 치료가 필요한 개인으로 보는 관점의 전환으로 이어지고 있다고 보고하였다. 정부는 마약류 사범의 중독 문제를 해결하고 재활을 돕는 방향으로 정책의 목표를 전환하였다. 2023년 전체 마약류 사범의 1심 재판 결과를 보면 실형(48%)이 가장 많으며, 집행유예(43%)와 벌금형(4.3%)으로 집계되었다. 하지만, 대마 사범의 경우 집행유예 선고 비율이 48.6%로, 마약류 29.2%와 향정신성 의약품 36%보다 높은 것으로 나타났다(법무부, 2023:189). 이처럼 대마초 사용자들의 처벌은 초범의 경우 대부분 벌금형, 기소유예, 집행유예를 선고하며, 약물치료 수강 명령 프로그램을 이수하도록 강제한다. 법무부에서는 대마초 사용자들에게는 심리적 지원과 사회적 낙인 극복을 위한 교육의 기회를 제공하고, 강성 마약 사범에게는 집중적인 중독 치료와 재범 예방 프로그램이 필요하다. 2023년 정부의 정책적 전환은 마약류 사용자들이 중독에서 벗어나 건강한 사회 구성원으로 기능할 수 있도록 도울 것이다. 따라서 법무부와 관련 기관들이 협력하여 대마초 사범의 특성을 반영한 차별화된 프로그램을 개발하고 강성마약류 사범과 분리 수감을 고려해야 한다. 이러한 접근은 마약류 범죄를 줄이고 재범률을 낮추는 데 기여할 것이다.

둘째, 대마초 사용자들을 위한 맞춤형 치료 시스템 부재 문제에 대한 논의이다. 연구 결과에 따르면, 대마초 사용자들은 사용 초기부터 후회를 느끼고 치료 방법을 모색했으나, 적절한 치료 기관에 대한 정보 부족과 처벌에 대한 두려움으로 인해 치료를 미루었다고 한다. 이로 인해 대마초 사용자들은 강력한 마약으로 빠져들어 더 심각한 중독 문제로 이어졌다. 우리나라 형사사법 체계는 미국의 약물 법원과 달리 치료를 위해 자수하는 경우 형을 면제하는 규정이 없으며, 이는 대마초 사용자들이 치료를 받기 위해 자수하는 것을 망설이게 만드는 주요 요인 중 하나이다. 일부 연구자들은 치료를 위해 자수하는 경우 형벌을 면제해야 한다고 주장하고 있다(유숙경, 2020; Hasin et al., 2016). 이는 마약 문제를 처벌과 치료라는 두 측면에서 해결해야 한다는 관점의 다양성이 중요하다.

전국의 교도소와 보호관찰소에서는 약물치료 이수 명령과 수강 명령 프로그램을 시행하고 있으며, 공주 법무병원에서는 약물중독 재활센터를 운영하고 있다. 법무부는 마약류 관리법 제40조(마약류 중독자의 치료보호) 및 마약류 중독자 치료 보호 규정(대통령령 제27129호)에 따라 마약류 사범의 재활을 위한 다양한 치료 프로그램을 제공하고 있다. 이는 마약류 중독으로부터 개인과 가족, 그리고 사회를 보호하기 위한 노력의 일환이다. 그러나 약물치료 프로그램은 종종 개인이 사용한 마약류의 유형을 고려하지 않고, 대마 사범과 강성 마약사범을 함께 프로그램에 참여하는 경우가 많다. 이는 대마 사범이 강성 마약으로 빠져들게 할 위험이 있으며, 마약류 사범의 특성과 문제를 충분히 반영하지 못해 재범률을 높일 수 있다. 따라서 Hasin과 동료들(2016:1235-1242)은 대마초 사용자들의 욕구와 특성을 고려한 대마초 사범의 맞춤형 프로그램의 개발과 시행이 필요하다고 강조하였다. 이는 대마초와 강성 마약의 중독 메커니즘과 사회적 영향이 다르기 때문에, 특화된 치료 프로그램이 재활에 효과적일 수 있다.

셋째, 법무부에서 시행하는 약물치료 수강 명령과 이수 명령 프로그램 이수 후, 대마초 사용자들에 대한 지속적인 관리 체계 수립에 대한 논의이다. 연구 결과에 따르면, 대마초 사용자들이 다시 대마초를 사용하거나 강성 마약으로 빠져드는 것을 막기 위해서는 수강 명령 이수 후에도 지속적인 관리를 위해 사례관리 시스템 구축이 필요하다. 법무부는 인력 부족 등으로 이러한 출소 후 지속적인 후속 관리 체계를 구축하는 데 어려움을 겪고 있지만, 이는 마약류 사범의 재범을 예방하는 데 필수적이다. Hasin과 동료들(2016)은 중독 치료 프로그램이 종료된 후에도 지속적인 관리와 지원이 제공되지 않으면 재범률이 높아진다고 지적하였다. 특히, 대마초 사용자들이 수강 명령을 이수한 후에도 지속적인 지원과 추적 관리를 받지 않으면 다시 마약류 사용으로 빠져들 가능성이 높다는 것을 의미한다. 따라서 대마초 사용자들의 동의를 얻어 추적 관리할 수 있는 ‘대마 사용자 사례관리 서비스 시스템’ 체계를 수립하는 것이 필요하다. 이러한 체계는 대마초 사용자들이 중독에서 완전히 벗어날 때까지 지속적인 지원을 제공하는 것을 목표로 한다. Peacock과 동료들(2018)은 중독자들이 마약에 대한 갈망을 극복하는 데 필요한 구체적인 기술을 배우는 것이 재발 예방에 중요하다고 강조하였으며, Fischer와 동료들(2015)은 중독자들이 사회적 낙인을 극복하는 데 도움이 되는 교육과 지원을 제공하는 것이 중요하다고 언급하였다. 이는 대마초 사용자들이 대마초와 강성 마약에 대한 갈망을 느낄 때 이를 극복할 수 있는 구체적인 전략과 기술을 제공하는 것이 필요하다는 것을 시사한다. 이러한 기술은 인지행동 치료(CBT)와 동기 강화 이론은 물로 다양한 이론을 활용한 심리치료 방법을 포함할 수 있으며, 이러한 방법은 갈망 관리뿐만 아니라 스트레스 관리에도 도움을 줄 수 있다. 또한, 대마초 사용자들이 사회적 낙인을 극복하고, 건강한 사회인으로 기능할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다는 것을 의미한다. 이러한 사회적응을 위한 교육 프로그램은 중독자들이 자기 효능감을 회복하고, 사회에 성공적으로 재통합될 수 있도록 도울 수 있다. Carvalho와 동료들(2019)은 중독 문제를 해결하기 위해서는 개인적 자원뿐만 아니라 사회적 자원을 동원하는 것이 필요하다고 지적하였다. 이는 대마초 사용자들이 강성 마약으로 진입하지 않도록 하기 위해 교육, 상담, 직업 훈련 등 다양한 사회적 자원을 활용하는 것이 중요하다는 것을 의미한다. 이러한 자원들은 대마초 사용자들이 중독에서 벗어나 건강한 생활을 할 수 있도록 지원할 수 있을 것이다. 대마초 사용자들을 위한 ‘대마 사용자 사례관리 서비스 시스템’의 구축은 마약류 사용의 확산을 예방하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 그래서 법무부는 인력 부족 문제를 해결하고, 대마초 사용자들의 동의를 얻어 추적 관리하는 사례관리 서비스 체계를 구축해야 한다(유숙경, 2024). 또한, 갈망을 극복하는 구체적인 기술 제공, 낙인을 극복하고 사회 적응을 돕는 교육, 그리고 사회적 자원을 동원하여 대마초 사용자들이 중독에서 벗어나 건강한 사회 구성원으로 복귀할 수 있도록 지원해야 한다. 이러한 접근은 대마초 사용자들이 강성 마약으로 진입을 차단하는 데 기여할 것이다.

넷째, 대마초 사용자들에 대한 심리 서비스 강화에 대한 논의이다. 연구 참여자들은 대마초 사용으로 인해 체념과 같은 부정적 정서를 학습하고 내재화하는 경험을 하였으며, 이는 마약류 중독의 심화와 지속에 영향을 미쳤다. 따라서 대마초 사용으로 손상된 심리 정서의 회복과 자아 효능감 강화를 위한 문제 중심이 아닌 강점 관점의 긍정심리 차원의 재활 서비스가 필요하다. 단순한 마약 중독 예방 교육만으로는 이러한 문제를 해결하기 어렵기 때문에, 보다 체계적이고 전문화된 중독재활 심리 서비스가 필요하다. Hasin과 동료들(2016)은 마약 사용자들이 자신의 중독 문제를 인식하고 치료받고자 하는 의지가 있음에도 불구하고, 효과적인 치료 시스템의 부재로 인해 좌절감을 느끼고 체념하게 된다고 지적하였다. 이는 대마초 사용자들이 중독 문제를 해결하는 데 있어 심리적 지원이 필요하다는 것을 강조하는 것이다. Fischer와 동료들(2015)은 심리상담 서비스를 받은 마약 중독자들의 재범률이 현저히 낮다는 연구 결과를 제시하였다. 이는 심리 치료적 접근이 마약 중독자들의 재활에 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다. 따라서, 대마초 사용자들에게도 개인과 집단상담 서비스를 제공함으로써, 그들의 심리적 회복과 단약 효능감을 강화할 수 있는 다양한 심리치료 이적 접근이 필요하다. 이러한 서비스는 대마초 사용자들이 중독으로 손상된 심리 정서적 회복을 돕는 데 중요한 역할을 할 것이다. 현재 법무부에서 시행하는 수강 명령에는 마약 중독의 유해성 교육과 갈망 극복 방법 등이 포함되어 있다. 하지만 이러한 교육만으로는 체념과 내재화된 무기력을 극복하는 데 한계가 있다. 따라서 수강 명령과 개인 상담 서비스를 보완하여 대마초 사용자들이 심리적 지원을 받을 수 있도록 해야 한다. 특히, 초범의 대마초 사용자들의 재활을 위해 법무부는 보호관찰소 교육과 교정시설에 구금 이전에 집단 교육보다는 지역사회 심리상담 기관과 연계하여 집단 개인 상담을 제공해야 하며, 집단 교육의 경우 단순 대마초 사용자와 강성 마약 사용자를 구분하여 집단 교육을 시행할 필요가 있다. 이는 대마초 사용자들이 중독 문제를 보다 효과적으로 극복하는 데 도움이 될 것이다. Carvalho와 동료들(2019)은 중독 문제를 해결하기 위해서는 지역사회 자원을 활용한 연계를 중요하다고 언급하였다. 이러한 연계는 대마초 사용자들이 심리상담 서비스를 보다 쉽게 이용할 수 있게 접근성을 높여, 재범을 예방하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 그리고 Peacock과 동료들(2018)은 경제적 지원이 중독자들이 치료를 받는 데 중요한 요인이라고 지적하였다. 따라서 심리상담 서비스를 보다 효과적으로 제공하기 위해, 지역사회 바우처 심리지원 서비스에 우대 제도를 도입할 필요가 있다. 이는 대마초 사용자들이 경제적 부담 없이 심리상담 서비스를 받을 수 있도록 지원하는 제도가 될 것이다. 이러한 지역사회 서비스 제도를 통해 사용자들이 필요한 심리상담 서비스를 받을 수 있게 함으로써, 중독 문제를 보다 효과적으로 해결하고 강성 마약의 진입 또한 막을 수 있을 것이다.

본 연구는 대마초 사용자들이 강성 마약으로 진입하기까지의 과정과 내용을 분석하였으나, 마약류 중독으로 인한 피해 사항은 자세히 다루지 않았다. 후속 연구에서는 강성 마약 사용으로 인한 부정적 현상도 함께 고찰할 필요가 있다. 또한 본 연구에서는 강성 마약을 필로폰과 코카인으로 한정하였다. 하지만 최근에는 헤로인보다 중독성이 100배 강하고 값이 저렴한 펜타닐이 국내에 유입되고 있으며, 그 근원을 알 수 없는 다양한 실험실 마약들이 유입되고 있다. 후속 연구에서는 필로폰과 코카인뿐만 아니라 펜타닐 등 새로운 신종 마약 사용으로 넘어가는 과정을 분석할 필요가 있다(Peacock et al., 2018). 본 연구의 의의는 대마초 사용이 강성 마약 사용으로 이어지는 과정을 체계적으로 분석하여, 마약류 사범의 재범 문제를 해결하기 위한 정책적 시사점을 제공한 데 있다. 이를 통해 대마초 사용자가 강성 마약으로 진입을 차단하고, 마약류 중독을 예방하여 재범률을 낮추는 구체적인 방안을 제시하였다. 후속 연구에서는 더욱 다양한 마약류와 그 사용 패턴을 분석하여 마약 중독 문제를 보다 포괄적으로 이해하고 해결할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

■ 국내문헌

김문철/최재천/문희철, (2023), ‘대마초의 중독성 연구’, 약물남용연구, 45(1), pp.77-90, 충남대학교 연구소.

김철/구본재/류기형, (2010), ‘한국의 대마초 사용 패턴’, 약물학연구, 22(2), pp.211-223, 한국산업식품공학회.

박종석/김성진/복권정, (2021), ‘의료용 대마 산업의 현황과 비전’, 한국원예학회 학술발표요지, pp.37-37, 한국원예학회.

박진실, (2017), ‘대마초 합법화 논쟁: 미국과 네덜란드 사례의 비교분석’, 경찰법연구, 15(2), pp.245-274, 한국경찰법학회.

법무부, (2023), ‘마약류 백서’, 서울 대검찰청.

신선희, (2022), ‘마약 중독에 대한 비판적 담론’, 한국콘텐츠학회논문지, 22(9), pp.712-726, 한국콘텐츠학회.

______. (2020), ‘교정시설에 수감 중인 남성 마약류 중독자들의 마약사용 경험 연구’, 조선대학교 대학원 박사학위논문.

유숙경, (2024), ‘교정시설 치료공동체에 대한 질적메타 종합연구-국외 연구 중심’, 矯正硏究, 34(1), pp.3-42, 한국교정학회.

이영미, (2016), ‘한국 대마초 사용 실태와 그 영향’, 한국중독학회지, 31(2), pp.133-150, 한국중독학회.

전보경, (2014), ‘대마초 사용과 정책적 대응’, 사회정책연구, 33(2), pp.221-235, 한국복지정책연구소.

정도희, (2021), ‘대마초 사용과 정신건강경. (2014). 대마초 합법화와 마약 범죄 감소’, 서울: 한국법제연구원.

조석연, (2017), ‘대마초 사용의 사회적 영향’, 사회문제연구, 28(3), pp.101-115.

허경미, (2017), ‘캐나다의 대마초 비범죄화에 관한 연구’, 한국공안행정학회보, 26(2), pp.241-268, 한국공안행정학회보.

______, (2018), ‘미국의 대마초 합법화 과정 및 주요 쟁점 연구’, 한국경찰연구, 17(2), pp.291-316, 한국경찰연구.

허순철, (2016), ‘미국에서의 의료용 마리화나 합법화의 시사점’, 법학논총, 33(4), pp.31-59, 법학연구소.

■ 외국문헌

Ahmed, A., Khan, S., & Fayyaz, M. (2015). ‘The effects of cannabis on mental health: A comprehensive study.’, Journal of Substance Abuse Treatment, 57, pp.123-130.

American Psychiatric Association. (2013). ‘Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).’, Arlington,

VA: American Psychiatric Publishing.

Bae, H., Song, J., Choi, S., & Kim, Y. (2015). ‘Effects of cannabis use on mental health and its implications in addiction therapy.’, Journal of Addiction Medicine, 9(3), pp.123-132.

Carvalho, A. F., Sharma, M. S., Brunoni, A. R., Vieta, E., & Fava, G. A. (2019). ‘The safety, tolerability and risks associated with the use of newer generation antidepressant drugs: A critical review of the literature.’, Psychotherapy and Psychosomatics, 88(5), pp.256-265.

Choom, H., Roh, S., & Robinson, K. (2008). ‘Substance abuse treatment and recovery.’, Addiction Research & Theory, 16(5), pp.543-555.

Crandall, R. (2002). ‘The history and evolution of cannabis laws.’, Journal of Drug Policy Analysis, 15(2), pp.183-195.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Csémy, L., & Nešépor, K. (2022). ‘Substance use in Eastern Europe. ’,Addictive Behaviors, 135, pp.107-113.

Degenhardt, L., Chiu, W. T., Sampson, N., Kessler, R. C., Anthony, J. C., Angermeyer, M., ... & Wells, J. E. (2018). ‘Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis, and cocaine use: Findings from the WHO World Mental Health Surveys.’, PLoS Medicine, 5(7), pp.e141.

Destrée, L., de Sola, L., Bobes, J., & Bulbena, A. (2018). ‘The social impact of cannabis use: A longitudinal study.’,

Social Science & Medicine, 208, 76-84.

Deza, M. (2015). The economic impact of cannabis legalization.’, Journal of Economic Perspectives, 29(3), pp.159-180.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). (2021).

Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (2000). ‘Does cannabis use encourage other forms of illicit drug use?’, Addiction, 95(4), pp.505-520.

Fischer, B., Russell, C., Sabioni, P., & van den Brink, W. (2015). ‘Lower-risk cannabis use guidelines: A comprehensive update of evidence and recommendations.’, American Journal of Public Health, 107(8), pp.e1-e12.

Hall, W., & Lynskey, M. (2005). Is cannabis a gateway drug? ‘Testing hypotheses about the relationship between cannabis use and the use of other illicit drugs.’, Drug and Alcohol Review, 24(1), pp.39-48.

Han, S., Lee, J., & Kim, Y. (2016). ‘Cannabis use and its impact on mental health in Korea.’, Korean Journal of Psychiatry, 57(4), pp.245-256.

Hasin, D. S., Saha, T. D., Kerridge, B. T., Goldstein, R. B., Chou, S. P., Zhang, H., ... & Grant, B. F. (2016). ‘Prevalence of marijuana use disorders in the United States between 2001-2002 and 2012-2013.’, JAMA Psychiatry, 72(12), pp.1235-1242.

Imtial, H., Azeem, M., & Nasir, A. (2023). ‘Cannabis use and mental health outcomes.’, Mental Health & Prevention, 29, pp.200-212.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). ‘Naturalistic inquiry.’, Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Link, B. G., Cullen, F. T., Struening, E., Shrout, P. E., & Dohrenwend, B. P. (1989). ‘A modified labeling theory approach to mental disorders: An empirical assessment.’, American Sociological Review, 54(3), pp.400-423.

Melberg, H. O., Jones, A., & Roe, S. (2010). ‘The economics of addiction: Cannabis’,. Journal of Health Economics, 29(3), pp.297-305.

Merriam, S. B. (2009). ‘Qualitative research: A guide to design and implementation.’, San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Muutinenm, P. (2018). ‘The role of cannabinoids in pain management: A comprehensive review.’, Pain Research and Management, 2018, pp.1-12.

Musio, C., MuSsig, K., & Amaducci, L. (2018). ‘Psychological impacts of drug addiction and the road to recovery.’, Addiction Research & Theory, 26(6), pp.487-495.

National Institute on Drug Abuse. (2021). Is marijuana addictive? National Institutes of Health. https://nida.nih.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-addictive.

O'Grady, M. A., Tennen, H., & Armeli, S. (2022). ‘The association between cannabis use and mental health outcomes.’, Psychology of Addictive Behaviors, 36(1), pp.123-134.

Paul, J., et al. (2020). ‘Cannabis legalization and its impact on drug crime rates.’, Journal of Drug Issues, 50(3), pp.351-367.

Peacock, A., Leung, J., Larney, S., Colledge, S., Hickman, M., Rehm, J., ... & Degenhardt, L. (2018). ‘Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report.’, Addiction, 113(10), pp.1905-1926.

Randall, M. (2007). ‘The influence of cannabis on mental health and addiction.’, Journal of Drug Issues, 37(3), pp.583-609.

Ryz, N. R., Remillard, D. J., & Russo, E. B. (2017). ‘Cannabis roots: A traditional therapy with future potential for treating inflammation and pain.’, Cannabis and Cannabinoid Research, 2(1), pp.210-216.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). ‘Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.).’, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Sweeney, J., & McGoey, L. (1990). ‘The effects of cannabis on cognitive functioning.’, Psychopharmacology, 101(2), pp.332-338.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). ‘World Drug Report 2020. Available at:’, UNODC World Drug Report 2020

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). World Drug Report 2022. United Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2022.html

Whitfield, C. L. (1985). ‘Stress management and its relationship to cannabis use.’, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 23(11), pp.21-24.

Wilson, J., Williams, A., & Norris, C. (2021). ‘Global trends in cannabis legalization.’, International Journal of Drug Policy, 97, pp.103-113.

World Health Organization. (2018). ‘The health and social effects of nonmedical cannabis use.’, Geneva: WHO Press.

Yin, R. K. (2018). ‘Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)’,. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yin, R. K. (2021). ‘Qualitative research from start to finish (2nd ed.)’,. New York, NY: Guilford Press.

■ 기타자료

https://www.natureandbloom.com/countries-where-weed-is-legal/(검색일 : 2024. 07. 20.)

https://cannigma.com/regulation/cannabis-regulation-around-the-world/(검색일 : 2024. 07. 20.)