교정 리포트

- 글 박형관 가천대학교 법과대학 경찰행정학과 교수

고령친화도시와 고령친화

교정타운의 연계 추진 검토

국문요약

한국 사회는 빠르게 초고령사회로 접어들고 있다. 초고령사회는 사회, 경제 및 문화 모든 분야에서 질적인 변화를 가져온다. 이에 대응하여 정부는 기존 도시들을 고령친화도시로 변화시키는 계획을 추진하고 있다. 고령화에 따라 고령수형자도 꾸준히 증가하여 전체 수용자의 약 17퍼센트에 이른다. 고령수용자에 대한 적정한 교정 처우방안의 마련이 필요한 시점이다.

고령친화도시 조성과 연계하여 고령친화 교정타운을 건설할 필요성이 있다. 고령친화 교정타운은 고령 및 장애인 수형자 등 돌봄과 치료 등 처우가 필요한 수형자들을 주로 수용하고 맞춤형 프로그램을 제공하는 복합 교정시설이다. 고령수형자 등은 교정의 대상이자 돌봄의 대상인 특성이 있다. 고령친화도시는 고령자에 대한 복지, 의료시설 및 다양한 프로그램을 갖추게 되므로 이를 고령수형자 등의 교정 처우에 활용하는 것이 가능하다. 고령친화도시와 고령친화 교정타운이 연계 추진되면 고령수형자 등에 대한 적절한 교정처우를 할 수 있고 아울러 고령친화도시의 지역 경제도 활성화되는 상생 구조가 된다. 고령친화 교정타운은 고령수형자 등의 특성을 고려할 때 민간 분야의 전문성을 활용할 필요가 있으므로 민관이 협력하여 운용하는 것이 바람직하다.

고령친화도시와 교정타운의 통합적 접근은 고령사회에서 미래 지향적 사회 모델을 제시한다. 초고령사회에서 고령자의 복지 향상과 인간다운 삶의 보장은 국가적 과제라 할 것이다.

‘살던 곳에서 늙어가기’, ‘살던 지역공동체에서 늙어가기’는 노인복지의 핵심 명제라 할 수 있다. 고령수형자 등에게도 수형자로서의 지위에 상충되지 않는 한 이를 보장할 필요가 있다. 고령친화도시와 연계된 고령친화 교정타운의 건설은 이러한 국가적 책무 달성에 효과적으로 부응하는 길이다.

※ 주제어 : 고령사회, 고령친화 교정타운, 고령수형자, 고령친화도시, 고령범죄자

Ⅰ. 서론

한국 사회는 급격한 고령화로 인해 2025년 65세 이상 인구가 전체 인구의 20% 이상을 차지하는 초고령사회로 진입하리라 전망된다.1) 이제 사회, 문화 및 경제 등 모든 영역에서 고령사회는 상수가 되었다. 보건복지부는 이러한 사회변화에 발맞추어 2023년 12월 20일 노인복지법 일부 개정 법률안이 국회를 통과하자 고령친화도시 도입방안을 발표하였다.2) 위 방안에 따르면 정부는 고령화에 체계적으로 대응하는 지역을 고령친화도시로 지정하고 지원하게 된다. 위 개정법은 “노인이 능동적으로 참여하고 노인의 역량 강화, 돌봄 및 안전, 건강하고 활력 있는 노후 생활이 구현되도록 정책을 운영하는 지역”을 고령친화도시로 정의하고 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에서 고령친화도시를 조성하도록 규정하고 있다.3) 고령화는 교정 실무와 정책에도 변화를 요구한다. 노인수형자는 급증하는 추세다. 2014년 전체 수형자 33,444명 중 60세 이상 수형자는 2,801명으로 8.4% 정도였으나 2024년에는 전체 수형자 38,045명 중 6,504명으로 17.1%를 차지하였다.4) 20세 미만 수형자의 수가 2023년 326명에 불과하고 지난 10년간 그 인원이 큰 변동이 없었던 것과 대비하면 고령수형자의 급증 현상은 이제 이들에 대한 교정처우가 교정정책의 중요과제로 등장하였음을 보여준다. 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 법률(이하 ‘형 집행법’)도 교정시설의 장은 “노인수용자에 대하여 나이·건강상태 등을 고려하여 그 처우에 있어 적정한 배려를 하여야 한다”라고 규정한다.5) 하지만 아직 노인교도소가 설치된 곳은 없고,6) 일반 교도소에서도 고령수형자의 적정 처우에 관한 시설과 인력이 부족한 실정이다. 사실 고령수형자는 연령에 따라 구분되고 있지만 특성상 대단히 이질적인 집단이므로 일반 수형자와 구별되는 개별 처우가 필요하다(강은영, 2013: 140). 또한 고령수형자는 교정의 대상자이자 노인복지의 대상자라는 이중적 지위를 갖기 때문에 고령화시대의 노인수형자 문제는 복지와 형벌이라는 상호대립적 이념을 어떻게 조화시킬 것인가라는 과제가 주어진 상황이다(강은영, 2013: 38).

1) 국가통계포털(KOSIS) 장래 인구 추계에 따르면 2025년 한국의 65세 인구는 전체 인구의 20.3%에 달할 것으로 예상된다(https://kosis.kr/index/index.do, 2024. 11. 15. 최종 방문).

2) 보건복지부 보도자료(2023. 12. 20.자), “체계적인 고령화 대응을 위한 고령친화도시 제도 도입.” 위 보도자료에 의하면 정부는 향후 2년간의 제도 도입 준비과정을 거칠 예정이며, 이 기간에 세계보건기구(WHO)가 운영 중인 「고령친화도시 국제네트워크(GNAFCC)」, 80여 개 지자체가 시행 중인 관련 조례 등 국내·외 사례에 대한 분석을 거쳐 구체적인 제도 운영 방안을 마련할 계획이다.

3) 노인복지법 제4조의3 제1항. 보건복지부장관은 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다)를 고령친화도시로 지정하고 이를 지원하게 된다(같은 조 제2항 참조). 다만 위 개정법은 시행 준비에 상당한 시간이 필요한 상황을 고려하여 2026. 1. 24. 시행 예정이다.

4) 법무부 교정본부, 2024 교정통계연보, 2024, 71쪽 참조.

5) 형집행법 제54조 제1항.

6) 2006년 정부는 경주에 시범적으로 노인교도소를 추진하였으나{매일신문 기사(2006. 4. 18.), 경주교도소, ‘실버 교도소’로 거듭난다}, 결국 주민들의 반대 등으로 무산된 바 있다.

한편 교정 목표들을 성공적으로 달성할 수 있는 방안 중 하나로 교정타운 건설이 제시된 바 있다. 교정타운은 교정목적을 달성할 수 있는 다양한 시설이나 자원을 집중할 수 있는 장점이 있다. 다만 개개 교도소의 건설도 지역주민의 반대로 어려움을 겪는 실정에서 교정타운의 건설은 더욱 어려움이 크다. 고령친화도시를 조성함에 있어 ‘고령친화 교정타운’ 7)을 유치하는 지역에 국가와 지방자치단체가 많은 지원을 한다면 그 어려움을 완화할 수 있을 것이다.8) 고령친화도시가 갖추게 될 노인복지 및 의료시설, 다양한 노인을 위한 프로그램은 고령자뿐만 아니라 고령수형자에게도 필요한 것이고 고령친화도시도 고령친화 교정타운과 연계하여 조성된다면 도시 기능이 더욱 활성화될 것이다.

이 글의 목적은 위와 같은 문제인식에서 출발하여 고령친화도시 조성과 연계하여 고령친화 교정타운을 건설하고 운용하는 방안을 시론적으로 연구하는데 있다. 고령친화도시에 관한 연구물이나 노인 수형자의 교정 처우, 노인 범죄에 관한 대응방안 등을 다룬 연구물들은 꾸준히 발표되었으나,9) 고령친화 교정타운의 모습을 다루거나 나아가 고령친화도시 조성과 고령친화 교정타운의 건설을 연계하는 방안에 관한 연구는 드물다.

고령친화도시와 고령친화 교정타운의 의의를 살피고(Ⅱ), 고령친화도시와 고령친화 교정타운의 연계 추진 방안을 검토한 다음(Ⅲ), 고령친화 교정타운의 성공적인 운용을 위한 몇 가지 정책적인 고려사항을 제안(Ⅳ)하고자 한다.

7) 고령친화 교정타운의 개념에 관하여는 이글 Ⅱ. 1. 부분 참조.

8) 지역자치단체와 지역사회의 적극적인 협력으로 교정시설의 이전을 성공적으로 추진한 사례에 관한 분석으로, 송영삼, (2016), “교정시설의 신축·이전과 지역사회 상생방안”, 교정연구 제26권 제3호, 112 내지 114쪽 참조.

9) 노인범죄자나 노인수형자 처우에 관한 선행 연구를 살피면, 강은영·권수진·원혜욱, (2013), 고령화 사회에 따른 노인수형자 처우방안, 한국형사정책연구원 연구총서(13-AA-07); 구현아 외, (2007), 노인범죄의 특성과 대책에 관한 연구, 치안정책연구소 연구보고서; 김봉수, (2012), “노인범죄의 급증현상에 대한 원인분석과 대안”, 법학논총 제32권 제1호; 박영숙, (2010), “노인 범죄 현황과 교정복지적 대책에 관한 연구”, 교정복지연구 제19호; 이동임, 천정환(2017), 노인범죄자를 위한 사법적 처우방안, 교정연구 제29권 제2호; 이영란, (2011), “범죄노인의 처벌에 관한 연구: 노인연령별 차별화를 중심으로”, 법학논집 제15권 제3호, 숙명대학교 법학연구소; 장준호 외, 노인범죄 및 범죄피해와 노인환경의 유해성 연구, 형사정책연구원 연구총서(08-08), 2008; 최준, (2013), 노인범죄의 동향과 교정대책에 관한 연구, 교정연구 제58호; 허경미, (2017), 노인수용자의 처우 관련 현행법의 한계 및 개정방향에 관한 연구 –국제인권규범과의 비교를 중심으로-, 경찰학논총 제12권 제4호 등이 있다. 대부분의 연구자들이 노인범죄자에 대한 복지를 적절히 보장하여야 한다는 입장을 하고 있음에 대비하여 김봉수 교수는 노인범죄의 과격화, 폭력화 경향에 비추어 노인범죄자에 대한 형사사법적 차원의 접근이 필요하다고 강조한다(김봉수, 위 논문, 22쪽 참조).

II. 고령친화도시와 고령친화 교정타운의 의의

1. 고령친화도시의 의의

앞서 본 바와 같이 노인복지법이 고령친화도시를 나름 정의하고 있지만 일반적으로 고령친화도시는 “노인들이 존중받으며 역동적으로 생활하고 그들의 욕구를 효과적으로 충족시킬 수 있는 시설 및 서비스가 지원되는 곳”으로 정의된다.10) 물리적 조건과 서비스가 잘 통합되고 제공되는 것뿐만 아니라 노인이 존중받고 행복하게 늙어가는 곳을 의미한다고 하겠다. 달리 표현하면 ‘살던 곳에서 늙어가기(aging in place)’와 ‘살던 공동체에서 늙어가기(aging in the community)’라는 노인복지 개념이 제대로 구현되는 곳으로 볼 수도 있겠다.11) 이런 측면에서 고령친화도시의 목표는 노년기에 노인들이 별도의 시설이나 타 지역으로 이동하지 않고 주택을 개조하거나 서비스를 받으면서 거주지에서 계속 노후생활을 영위할 수 있게 하는 것이다(최희경, 2016: 92).

세계보건기구도 2007년 세계 고령화 추세에 따라 도시환경을 노인의 삶이 평안하게 이루어지도록 만들기 위하여 고령친화도시에 관한 안내지침(Guidelines)을 공포하였다. 위 지침은 고령친화도시의 구성을 건물, 교통, 주택, 존경과 사회적 통합, 시민참여, 고용, 커뮤니케이션 정보, 지역사회 지원과 건강서비스 영역 등 8개 영역으로 나누고 84개에 달하는 세부 점검 목록 등을 제시한다.12)

고령친화도시는 고령자뿐만 아니라 전체 사회의 지속 가능한 발전을 도모하는 중요한 정책적 대안으로 주목받고 있다. 고령친화도시의 모습은 기술 발전에 따라 발전하고 변화되어 나갈 것이지만 위 지침에 비추어 대체로 고령친화도시는 아래 특징들을 갖추게 될 것이다. 첫째, 고령친화도시는 주거, 복지, 의료, 문화시설 각종 구조물들이 고령자에게 적합하게 조성된다. 고령자의 접근성을 높이기 위하여 많은 곳에 승강기가 설치되고 낮은 문턱, 안전 손잡이 등 고령 맞춤형 주택환경이 제공된다. 둘째, 고령자를 위한 종합병원 및 전문 의료기관이 마련되어 편리하고 신속한 의료 및 복지 서비스가 제공된다. 특히 고령자를 위한 방문 간호와 돌봄서비스 등 지역사회 기반의 맞춤형 돌봄이 강화된다. 셋째, 고령자들을 위한 여가 및 문화 활동 지원하는 다양한 프로그램들이 제공된다. 넷째, 고령자들이 이용하는 다양한 시설들이 대중교통 접근이 쉬운 지역에 위치하고 아울러 고령자 맞춤형 이동 수단이 제공된다.

10) 최희경, (2016), 고령친화도시 추진에 있어 지역사회와 노인의 주도적 참여에 관한 연구 – 캐나다 브리티시 컬럼비아주 사례를 중심으로, 비판사회정책 제52호, 89쪽 참조.

11) 위와 같은 노인복지 개념에 기초한 노인복지정책이 필요하며 편의시설 설치, 도시공원 조성면적, 의료기관 근접성, 대중교통교통약자시설, 노인주거, 복지시설 등이 고령친화도시의 물리적 환경과 관련된 주요 지표라고 주장하는 글로, 이광현 외, 고령친화도시 지표개발에 관한 연구– 고령자 입장에서 바라본 측정 가능한 물리적 환경 지표 중심으로, 한국도시설계학회지 제18권 제2호 2017, 58, 61쪽 참조.

12) World Health Organization(WHO), 2007, Global Age-friendly Cities: A Guide, 9쪽, 18쪽 참조.

2. 고령친화 교정타운의 의의와 필요성

가. 고령친화 교정타운의 의의

교정목표들을 효과적으로 달성하기 위한 방안중 하나가 교정타운을 건설하여 운용하는 방법이다. 수형자의 성공적인 사회복귀와 재범방지 등 교화와 재사회화 등을 달성하려면 수형자들을 사회에서 격리하는데 그치지 않고 그들에게 맞는 개별 처우가 이루어질 필요가 있다.13) 적정한 개별 처우가 이루어지려면 교도소 등 교정시설 규모도 적정하여야 하고 형태도 다양하여야 한다.14) 교도소에 지나치게 많은 인원이 수용되면 기본수용급, 경비처우급 및 개별처우급이 다른 수형자들이 함께 수용될 가능성이 높아지고 이는 개별처우 원칙에 반한다.15) 한국은 대규모 교정시설이 많은 실정인데 경비등급제의 효율적 운용 등을 위하여 소규모 교정시설의 증설이 시급하다는 비판이 꾸준히 제기되는 이유도 여기에 있다.16) 한 지역에 다양한 구금시설을 집중적으로 짓고 개별 처우에 필요한 다양한 처우를 한다면 수형자들의 교화 정도에 따라 위 지역내에서 적합한 시설로 쉽게 이동시킬 수 있다. 일본이 2017년 일종의 교정타운이라고 할 수 있는 도쿄 아키시마 국제법무종합센터를 건설한 사정도 이와 비슷한 맥락이라 하겠다.17)

13) 같은 취지, 김선태, (2016), 수형자 분류심사를 통한 합리적 처우방안에 관한 고찰, 교정연구 제26권 제4호, 205쪽 참조. 형집행법도 교정시설의 장은 수형자에 대한 개별처우계획을 수립하고 수형자는 분류심사의 결과에 따라 그에 적합한 교정시설에 수용되며, 개별처우계획에 따라 그 특성에 알맞은 처우를 받도록 규정한다(형집행법 제56조, 제57조 참조).

14) 유엔 ‘피구금자 처우에 관한 최저 기준’ 제63조도 이러한 점을 강조한다.

15) 예를 들면 수형자들이 개방처우급으로 분류되더라도 개방교도소가 충분히 건설되지 않으면 이들은 완화경비처우급이나 일반경비처우급 수형자들과 함께 일반 교도소에 구금될 수밖에 없다. 반대로 중경비처우급으로 분류된 경우에도 중경비시설을 갖춘 교도소가 없거나 부족하면 이들이 일반경비처우급 수형자와 같이 수용될 수 있는 것이다.

16) 같은 취지, 김선태, 앞의 논문 219쪽 참조.

17) 국제법무종합센터의 구상과 설립과정에 관하여, 후지모토 테츠야, 강경래(역), (2014),“일본의 PFI 교도소의 현황,”교정연구 제65권 제2호, 56쪽; 배상균, 앞의 논문, 40, 41쪽 각 참조. 의료교도소, 의료소년원, 소년감별소, 교정연수소 등 다양한 교정시설 및 연수시설을 집약 건설하였다.

중앙일보가 2018년 한국 교정의 문제점을 진단하고 해결방안을 모색한 특집 기획 대담을 개최하였는데 이때 교정전문가들이 교정문제의 해결을 위하여 ‘한국형 교정타운’의 건설이 적합하다고 입을 모은 이유도 같은 취지라 할 것이다.18) 다만 위 대담에서는 교정타운의 구체적 모습에 관하여 자세한 논의가 전개되지 않았고 오히려 주민들의 반대를 어떻게 뚫고 나갈지 우려된다는 의견이 나오기도 하였다.

교정타운은 설립 취지에 따라 여러 모습을 띨 수 있다. 경비처우급을 고려하여 다양한 경비 수준의 교도소들을 한 지역에 건설할 수도 있을 것이고 교육이나 치료 목적에 부합하는 각종 의료시설이나 교육시설 등에 집중하는 교정타운을 건설할 수도 있을 것이다.

고령친화도시와 연계하여 일반적인 교정타운을 건설할 수도 있겠지만 고령친화도시의 성격에 비추어 고령친화 교정타운을 연계하여 건설하는 것이 국가적으로나 사회적으로나 바람직하다고 생각된다. 사실 고령친화 교정타운이라는 용어는 그동안 잘 사용되지 않은 개념이다. ‘고령수형자’만의 교정처우를 위한 시설과 프로그램을 갖춘 복합교정시설로 정의할 수도 있지만 이 글에서는 ‘고령수형자를 포함하여 장애인 수형자 등’(이하 ‘고령수형자 등’)과 같이 돌봄과 치료가 보다 필요한 수형자들의 처우를 위한 교정타운으로 정의하고자 한다. 고령친화 교정타운은 원칙적으로 고령친화도시와 연계하여 고령수형자 등의 교정 처우에 필요한 다양한 요청을 충족시키는 시설과 시스템을 갖추게 된다(자세한 내용은 이 글 Ⅲ. 2. 부분 참조). 다만 고령친화 교정타운에 일반 교도소를 둘 수도 있다고 본다. 왜냐하면 고령수형자 등은 매우 이질적으로 연령만으로 일률적 분류가 어렵기 때문에 경우에 따라 일반교도소에 함께 수용하는 것이 적절한 경우가 있기 때문이다. 고령친화 교정타운 내의 일반교도소에 수용되는 일반 수형자는 개방처우급이나 완화처우급으로 분류된 사람들이 바람직하다.

위와 같은 개념을 전제로 고령친화 교정타운의 모습을 그려본다. 우선 노인교도소를 필수적으로 갖추어야 할 것이다. 실제로 교도관들에 대한 설문조사에서도 노인들끼리 수용되어 교정처우를 받는 것이 바람직하다는 의견이 다수를 차지하였다.19)

18) 중앙일보 기사(2018. 9. 10.), “2018 교도소 실태보고서 ⑥”참조. 교정정책자, 교수, 국회위원 등 7명의 전문가들은 좌담을 통하여 교정행정을 위한 정책 제언의 형태로 재범율 10%대를 목표로 한 한국형 교정타운을 만들 필요가 있다고 강조하였다. 대담에 참여한 이백철 교수는 “한 부지에 1등급부터 4등급까지 등급별 교도소 네 곳을 타운 형태로 몰아 짓고 재소자의 교화 정도에 따라 옮겨가며 단계적 치료를 하면 교정 효과가 클 것으로 보인다. 재범률을 획기적으로 낮출 수 있는 교정행정의 모범 사례가 나올 수 있지 않을까 싶다”라는 의견을 제시하였다.

19) 강은영 외, 앞의 보고서, 27쪽 참조(교도공무원 302명에 대한 설문조사 결과 약 57.9% 교도관이 노인교도소의 설립에 찬성한다. 노인수형자에 맞는 처우 및 프로그램이 가능하고 의료 처우 전문화가 가능하다는 이유 등이 찬성 이유이다. 반대 의견은 기존 시설로 가능하며 처우가 가능하고 비용대비 효과가 미비하며 교정 목적 및 국민의 법감정에 반하고 교도소가 양로원이 될 수 있다는 주장이 제시되었다).

노인교도소는 고령수형자만을 수용하고 그들에 특화된 설비와 교정프로그램 등을 갖춘다. 노인교도소는 고령수형자의 특성이나 그들에 적합한 교정처우를 생각할 때 개방교도소 형태로 민관이 협력하여 설치 및 운영되는 형태가 바람직하다고 보인다.20) 외국 노인교도소의 예로 독일의 징엔(Singen)교도소, 일본의 히로시마 오노미치 형무지소 등이 잘 알려져 있다. 징엔교도소는 독일 바덴-뷔르텐버그(Baden-Württenberg) 주에 거주하는 60세 이상 남자노인범죄자를 수용하기 위한 폐쇄시설로 운영되고 있으며 노인에게 적합한 프로그램의 개발, 접견 시간의 완화, 의료서비스 강화, 출소준비 프로그램, 교도소 회의 등이 처우의 특성으로 알려져 있다.21) 일본의 오노미치 형무지소도 노인을 위한 설비 등을 잘 갖추고 노인들을 위한 다양한 교육, 상담 프로그램 등을 제공하고 있다.22)

둘째, 고령친화 교정타운은 고령수형자뿐만 아니라 돌봄과 치료가 교정처우의 주된 영역을 차지하는 수형자도 수용하게 될 것이다. 예를 들면 장애인 수형자, 마약사범 등 향정신성약물 중독치료가 필요한 수형자 등이 대상이 된다. 이들은 고령수형자들과 비슷하게 육체적, 정신적 기능이 약화된 수용자들로서 고령수형자들에 관한 의료나 복지지원시설을 공동으로 활용할 수 있을 것이다. 물론 그들을 위한 독립적인 구금시설을 둘 수도 있을 것이다.

20) 이 점에 관한 자세한 논의는 이글 Ⅳ. 2. 부분 참조. 노인의 심리적, 기능적인 특징을 고려할 때 노인교도소의 규모는 소규모의 지역사회 교정시설로서 사회적 처우 내지는 개별처우를 주된 처우로 하여야 한다는 주장으로, 최준, 앞의 논문, 152쪽 참조. 하지만 노인교도소가 소규모인 경우 의료 및 복지시설을 충분히 설치하지 못할 우려가 있다는 비판이 가능하다.

21) 강은영, 앞의 보고서, 23쪽, 255쪽 참조. 독일에서 노인수형자들이 자유형의 집행을 위해 교도소에 수감되는 경우 수감으로 인하여 노인 특유의 다양한 문제가 발생하였고 이는 젊은 다른 수형자에게서 나타나는 문제와는 구별된다는 점이 부각되면서 1970년 독일의 Baden-Württenberg주는 Singen 지방법원(Amtsgericht)의 관할 하에 노인(남자)을 위한 특별한 교도소를 자연환경이 뛰어난 징엔에 설립하였다. 징엔교도소는 노인수형자의 특성을 고려하여 본인이 원하지 않는 경우 노역을 부과하지 않고 거실 및 공동수용실 외부에 정원을 만들어 자유롭게 산책할 수 있도록 하고 있고 또한 노인수형자의 수감생활을 지도하기 위해 스포츠와 여가활동을 담당하는 인력을 배치하여 정신적·육체적 건강을 증진하기 위한 프로그램을 시행한다. 간단한 노역을 희망하는 노인수형자가 증가함에 따라 작업실을 마련하여 간단한 육체적 활동으로도 가능한 조립과 포장작업을 할 수 있도록 하고 있다.

22) 강은영, 앞의 보고서, 190 내지 196쪽 참조.

셋째, 교정타운 내 일반교도소를 건설할 수 있다. 고령수형자라 하더라도 건강상태나 교정 목적상 일반교도소 수용이 필요한 경우도 있기 때문이다. 혈기왕성한 노인의 범죄는 대책이나 처우에 있어 일반적인 노인에 대한 처우와 다를 필요가 있다(최준, 2103:130). 일반교도소에 노인을 위한 특별사동을 두거나 편의 시설 등을 갖추고 노인수형자를 수용하는 방안도 가능하다. 이러한 노인수용시설의 예로 2007년 설립된 독일의 데트몰트(Detmold) 교도소가 있다. 위 교도소는 일반교도소에 연결된 특별사동의 형식으로 노인수용시설을 건설하였는데 1인 1실을 원칙으로 하면서 사회에 상응하는 노인복지 혜택을 최대한 보장하면서 노인수형자들을 개별 처우하여 교화한다는 관점으로 운영하고 있다.23)

넷째, 고령친화 교정타운은 가능한 범위에서 중간처우 및 사회 내 처우에 관한 시설도 갖추게 된다. 다만 위 시설 중 교정타운에 두기 어려운 시설은 예외로 한다. 아래에서 제안하는 바와 같이(이 글 Ⅳ. 3. 부분), 향후 입법을 통하여 고령범죄자 등에 관한 보호처분 부과절차 등이 도입되고 그에 따라 요양원과 같은 노인복지시설, 의료재활노인원이나 ‘노년원’ 등이 설치되는 경우 동 시설들도 교정타운 내에 둘 수 있을 것이다.24)

고령친화 교정타운은 고령친화도시 등 지역사회에 긴밀하게 연계하여 운용된다. 고령수형자 등을 위한 복지 및 의료시설이 교정타운 내에 갖추어 지더라도 외부 복지 및 의료시설을 이용해야 하는 경우도 많을 것이다. 또한 고령수형자 등이 가석방이나 형 집행정지 등을 통하여 사회 내 처우를 받게 될 가능성도 높은데 이들의 사회복귀를 돕고 재범방지를 위하여 교정당국과 지역자치단체, 지역사회의 연대를 통한 지원이 필요하다. 한국보다 앞서 고령사회에 접어든 일본은 고령수형자에 대하여 특별조정을 실시하고 후생노동성이 정비를 추진한 지역생활정착지원 센터와의 연계를 통하여 그들이 사회복지시설에 입소할 수 있는 제도를 운용하고 있다.25) 고령친화 교정타운이 고령친화도시와 연계 추진되면 이와 비슷한 정책을 한국에서도 운용하기 쉽다.

23) 강은영, 앞의 보고서, 262 내지 272쪽 참조.

24) 소년법 32조는 소년범에 대한 10개 유형의 보호처분을 규정하고 있다. 그중 6호 처분으로 「아동복지법」에 따른 아동복지시설이나 그 밖의 소년보호시설에 감호 위탁을, 7호 처분으로 병원, 요양소 또는 「보호소년 등의 처우에 관한 법률」에 따른 의료재활소년원에 위탁을 규정하고 있고 8호 내지 10호 처분은 소년원에 송치하는 처분이다. 노인보호처분을 도입하고 비슷한 내용의 보호처분을 규정하는 경우 이에 관련된 시설 등을 고령친화 교정타운이나 근처에 건설할 수 있을 것이다.

25) 일본의 특별조정과 지역생활지원센터 운영 상황에 관한 자세한 내용은, 日本法務省 法務総合研究所, (2017), 高齢者及び精神障害のある者の犯罪と処遇に関 する研究, 研究部報告 56, 176 내지 178쪽; 강은영, 앞의 보고서, 262 내지 272쪽 각 참조.

나. 고령친화 ‘교정타운’의 필요성

고령화에 따라 고령수형자의 수가 증가하더라도 굳이 ‘교정타운’을 건설하여야 하는지 의문이 제기될 수 있다. 노인교도소를 짓거나 일반 교도소에 노인 사동이나 고령수형자를 위한 시설을 만들면 충분하다는 주장이 가능하고 이러한 주장도 나름 일리가 있다.26) 또한 교정타운을 건설하고 운영하려면 많은 예산과 자원이 필요하고 부지를 확보하기도 쉽지 않다. 고령수형자들에 따라서는 고령친화 교정타운보다 일반 교도소에서 젊은 수용자들과 지내고 싶어 하는 이들도 있을 것이다.

위와 같은 비판에도 불구하고 고령친화 교정타운을 통한 교정처우는 아래와 같은 많은 장점들을 갖는다. 첫째, 고령수형자 등의 필요에 따라 다양한 방식으로 수용하는 시스템을 구축하기 쉽고 그들을 위한 처우를 개선하기 위한 다양한 프로그램과 시설 및 설비를 집중할 수 있다.27) 고령수형자는 대단히 이질적인 집단이기 때문에 그에 걸맞는 교정처우가 필요하다(강은영 외: 2013: 19). 교정타운에서 노인교도소 이외 개방 교도소나 완화 경비시설 등을 짓고 동 시설에 수용된 수형자로 하여금 고령수형자 등을 돌보게 할 수도 있고, 필요하다면 고령수형자 등을 위한 중간처우소 등을 교정타운 내에 운용할 수도 있다. 또한 앞서 살핀 바와 같이 노인보호처분이 도입되는 경우 위탁시설이나 노년원 등도 둘 수 있는 것이다. 여러 시설들을 집중하여 건설하는 경우 규모의 경제가 작용하여 적은 비용으로 양질의 복지 및 의료시설 등을 갖추기 쉽다.28) 고령수형자 등에 적합한 다양한 프로그램이나 업무매뉴얼을 개발하기도 쉽다. 이는 수용자들의 만족도를 높여 교정사고를 줄일 수 있을 것이다.29) 단일 교도소에서 이러한 수요를 충족하기 쉽지 않다.

둘째, 고령수형자 등의 처우 개선방안으로 시설 내 처우 이외 대안적 처우를 보다 활성화할 필요성이 있는데 이러한 목표를 달성하기 위한 방안으로 교정타운이 보다 적합하다. 고령수형자 등은 중범죄를 다시 범할 가능성이 낮고 여명도 길지 않으므로 가석방을 확대할 필요가 있고 중간처우나 갱생보호도 적극적으로 이루어져야 한다. 그러나 아직 고령수형자를 위한 중간처우소는 제대로 운용되고 있지 않고 실질적인 갱생보호도 미흡한 실정이다. 교정타운을 통하여 여러 대안적 처우 방안들을 더 쉽게 실시할 수 있다. 고령친화 교정타운이나 부근에 중간처우소나 갱생보호시설 등을 두고 고령수형자 등에 적합한 공공근로나 작업에 종사하도록 할 수 있다. 또한 교정타운이나 인근에 집단거주시설을 두고 거주지 제한을 조건으로 가석방을 할 수도 있을 것이다. 거주지 제한은 전자장치를 부착하거나 전자감시를 조건으로 부과 가능하다. 이제 과학기술의 발달로 신체나 옷에 태그(tag)를 부착하는 것만으로 대상자의 위치를 파악할 수 있고 생체인식 프로그램들을 활용하여 비대상자가 부착하는 상황도 쉽게 파악할 수 있으므로 가석방을 확대하더라도 관리에 큰 어려움은 없을 것이다.30)

셋째, 기술의 발달로 통상 교정시설보다 상대적으로 넓은 교정타운을 관리하는데 따른 어려움이 완화된다. 전자인식장비, 드론, 전자감시시스템 등을 활용한다면 효과적으로 시설 보안 및 질서유지가 가능하리라 본다. 한 지역에 시설을 집중하여 여러 시설을 유지하면 고령수형자 등의 건강상태에 따라 그에 맞는 시설로 이동하는 것도 교정타운 내에서 해결될 수 있어 전체적인 운영비용을 낮추는 효과도 있다.

위와 같은 장점들을 고려하면 비판론에도 불구하고 고령친화 교정타운을 건설할 필요가 있다고 본다.

26) 이를테면 연령에 의한 집단 파악의 타당성을 의문시하면서 노인범죄자를 일반범죄자와 구별하지 않은 채로 일반 시설에 수용하여 그 속에서 그들의 특성에 따르는 특별한 처우를 하는 것이 특별한 시설에서 특별한 처우를 하는 것보다 경제적, 실무적인 면에서 유효성이 크다는 의견으로, 안성훈, (2011), 일본 노인수형자의 교정처우, 교정담론 제5권 제2호, 102, 103쪽 참조.

27) 같은 취지, 강은영 외, 앞의 보고서, 30쪽.

28) 현실적으로 단일한 교정시설만으로 수요가 충분하지 않아 고령 ‘수형자’만을 위한 다양한 인력이나 시설을 꾸리기는 어려울 수 있다.

29) 교정시설이 갖춘 기존 시설이나 교정처우 매뉴얼은 노인수용자에게 적합하지 않아 교정사고의 원인이 될 수 있다는 점을 지적하는 글로, 허경미, (2023), 교도관의 적극 교정처우의 한계 및 개선방향 – 수용자의 권리구제 실태를 중심으로, 교정연구 제33권 제2호, 27쪽 참조.

30) 기술적으로는 수형자의 의복에 위치정보시스템을 부착하고 생체인증시스템을 운용하여 다른 수형자와 장치를 바꾸는 것을 방지할 수 있다고 한다(일본의 미네 사회복귀지원센터에서 위와 같은 생체인증시스템을 운용하고 있는 것에 관한 설명으로, 후지모토 테츠야, 앞의 논문, 53쪽 참조).

3. 소결론

고령사회는 피할 수 없는 흐름이고 고령수형자 등에 관한 적정한 교정처우를 위하여 고령친화 교정타운의 운용이 바람직하다는 점을 살펴보았다. 그러나 고령친화 교정타운을 짓고자 할 때 여러 난관이 있다. 우선, 교정시설은 지역 주민들이 자신들 거주지에 설치하는 것을 생래적으로 싫어하는 기피시설이다. 주민들의 반대로 교도소 건설이 무산되는 사례도 빈번하다.31) 따라서 지역 주민들을 어떻게 설득하고 호응을 얻어낼 것인가에 관하여 전략적 접근이 필요하다. 다음으로 교정타운 건설은 그 규모에 비추어 많은 예산이 필요하다. 따라서 여러 장점에도 불구하고 하더라도 경제성이 충분히 입증되지 않으면 국회에서 예산을 확보하기 어렵다. 고령수형자의 수가 증가하고 있지만 아직 이들만을 위한 여러 시설을 짓고 프로그램을 개발하는 정책에 우선권이 주어지기 쉽지 않다. 설사 교정타운을 건설하더라도 충분한 예산이나 관리체계가 확보되지 않는다면 교정타운의 지속적이고 안정적 운영이 어려울 수 있다.

이러한 난관을 극복하는 좋은 방안이 고령친화도시와 연계하여 고령친화 교정타운을 건설을 모색하는 것이다. 고령친화도시나 고령친화 교정타운은 모두 ‘고령친화’ 공간이라는 공통분모를 가지고 있고 노인복지나 의료시설 등 각종 시설이나 노인을 위한 프로그램 등을 공유할 수 있다. 위 공통분모는 두 과업을 연계 추진할 때 상승효과를 가져올 수 있다.

31) 서울남부 교정시설 이전사례, 여주 준법지원센터 이전사례 등 국내 교정보호시설의 설치로 인한 지역주민과의 갈등사례에 관한 내용으로, 김민영/배상균/박경규, (2018), 교정보호시설의 입지갈등과 대응방안 연구, 한국형사정책연구원 연구총서(18-AA-09), 98 내지 111쪽 참조.

III. 고령친화도시와 고령친화 교정타운의 연계 추진

1. 연계 추진의 필요성

고령친화 교정타운을 고령친화도시와 연계하여 건설하면 아래와 같은 긍정적 효과를 기대할 수 있다. ‘고령친화’라는 교집합이 있으므로 교정타운을 일반 도시의 근교에 건설하는 것보다 성공 가능성도 높다. 연계 추진의 장점들은 아래와 같이 세 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

첫째, 연계 추진은 고령수형자 등을 위한 교정정책 수행에서 경제성을 높이고 지역사회의 활성화에도 기여한다. 고령친화도시에도 고령자 등을 위한 의료 및 복지시설을 확충하여야 하고 고령친화 교정타운도 비슷한 시설이 필요하므로 연계 추진하면 각기 위 시설들을 건설하는 경우보다 비용이 절감되는 효과가 있다. 아울러 교정타운은 고령친화도시가 갖춘 다양한 서비스나 프로그램을 활용함으로써 관련 운영비용도 절감할 수 있고 고령친화도시 주민들도 교정타운이 제공하는 여러 일자리를 통하여 수입을 얻게 된다. 특히 인구소멸이 우려되는 지방 중소도시들이 고령친화도시 조성과 함께 고령친화 교정타운을 유치한다면 지역 경제가 활성화되고 도시가 되살아날 수 있을 것이다.

둘째, 고령수형자 등에 대한 적절한 교정 처우를 제공할 수 있다. 현재 고령수형자 등에 대하여 적절한 교도작업이나 직업훈련이 시행되고 있다고 보기 어려운 실정이다. 고령수형자 등에 적절한 교정처우를 제공하는 것은 국가의 의무라 할 수 있고 교정처우에는 시설 처우 이외 다양한 대안적 처우도 포함한다. 물론 고령친화 교정타운 내에서 고령수형자 등에 필요한 다양한 교화 및 복지 프로그램을 운용할 수 있겠지만 대안적 처우를 제공하기 어렵기 때문에 한계가 있다. 고령친화도시와 연계하는 경우 폭넓고 다양한 처우 프로그램을 가동할 수 있다. 고령친화도시에는 고령수형자 등이 외부통근작업이나 공공대체근로 등으로 수행할 작업을 찾기 쉽다.

이를테면 고령친화도시의 노인돌봄시설에서 공공근로하거나 고령자들을 주로 고용하여 운영하는 지역기반 기업체에서 적절한 작업을 찾을 수 있을 것이다. 아울러 고령자 등을 위한 직업 교육, 사회활동이나 멘토링 프로그램 등에도 참여할 수 있을 것이다.

셋째, 지역과 함께하는 교정이라는 중요한 교정목표를 실천하기 쉽다. 고령친화도시의 중요한 요소는 고령자의 사회적 참여와 활동적 삶을 장려하는 것이다. 고령친화도시 내 지역주민 센터, 자원봉사 단체, 노인복지 관련 기관들과의 협력을 통해 고령수형자 등이 다양한 형태로 심리적, 정서적, 물질적 지원을 받을 수 있다. 고령수형자들의 사회적 연결이 강화되면 수용자들의 사회적 고립을 줄이고 상호 지원적인 공동체를 형성하게 된다. 고령수형자 등이 일반 도시보다 고령친화도시의 일원으로 통합되기 쉬운 것이다. 수형 기간 동안 사회적 처우나 사회 내 처우를 통하여 지역사회와 연결을 회복하면 고령수형자 등도 출소 후 지역사회에 잘 적응할 수 있다는 안정감을 얻게 된다. 고령친화도시 주민들도 교정타운으로 인하여 도시가 활성화되고 고령수형자 등과 상호 작용을 통한 긍정적 효과를 경험하면 교정시설에 대한 부정적 인식을 긍정적으로 전환하리라 생각한다. 일본에서 이른바 ‘관민협동교도소’의 건설 및 운용과정에서 지역과 함께 하는 교정을 통하여 지역 주민들의 저항이 감소한 사례도 참고할 만하다.32)

국가적으로는 고령친화도시와 교정타운의 통합은 미래 지향적인 사회 모델을 제시하기도 한다. 즉 고령친화도시와 교정타운의 연계는 고령수형자 등과 지역 주민 모두에게 이익이 될 뿐만 아니라 사회에서 포용적이고 지속 가능한 발전을 촉진하는 정책이 되는 셈이다. 따라서 고령친화 교정타운을 유치하는 고령친화도시에 국가가 적극 지원하도록 할 필요가 있다. 대도시보다 중소 도시에서 고령친화 교정타운이 연계 조성되는 것이 연계로 인한 효과가 클 것이다. 고령인구의 비율이 높고 인구감소로 소멸 위기를 느끼는 중소 도시들이 고령친화 교정타운의 유치에 적극적일 것으로 예상된다.

32) 上瀬由美子・髙橋尚也・矢野恵美, (2017), 官民協働刑務所開設による社会的包摂促進の検討, 心理学研究 第87巻 第6号, 586쪽. 일본의 관민협동교도소의 운영 사례 등에 관하여 이글 Ⅳ. 2. 부분 참조. 일본은 위와 같은 교정시설의 이름으로 ‘사회복귀지원센터’라는 용어를 사용하고 있는데 고령친화 교정타운도 고령수형자 등의 지역 사회 복귀에 중점을 둔 교정처우를 지향하므로 비슷한 명칭으로 명명해도 좋으리라 생각한다.

2. 고령친화도시와 연계된 교정타운의 모습

고령친화도시와 연계되는 고령친화 교정타운의 모습은 다양할 수 있다. 하나의 구상을 제시하고자 한다. 고령친화 교정타운을 적극 유치하고자 하는 고령친화도시는 중소 규모의 지방도시일 개연성이 높으므로 그러한 중소 규모 고령친화도시를 전제로 교정타운의 모습을 생각해 보기로 한다. 고령친화 교정타운은 나름대로 교정목표를 달성하기 위한 일정한 자족 기능을 갖춘 복합시설이지만 규모나 기능을 고려할 때 고령친화도시와 병립하는 도시 또는 위성도시라기보다 고령친화도시의 외곽에 위치하는 소규모 마을과 같은 규모가 될 것이다.33) 이미 고령친화도시의 중심부는 오랜 기간 도심으로 개발되고 주거지역이므로 교정타원 건설을 위한 부지를 확보하기 쉽지 않고 그곳에 교정타원을 건설하는 것에 대하여 주민의 반대가 예상되므로 고령친화 교정타운은 고령친화도시의 외곽에 건설되는 것이 바람직하다.

위와 같이 고령친화 교정타운이 고령친화도시의 외곽에 위치하는 경우 도시의 중심 권역과 교정타운이 자리하는 외곽 지역의 사이에 필요한 노인복지시설이나 의료시설 및 보호관찰소 등 사회 내 처우에 필요한 시설들을 둘 수 있다. 이러한 완충구역을 둔다면 지역주민들이 위 시설들을 이용할 때 교정타운 소재지를 지나칠 우려가 없고 고령수형자 등도 도심을 거치지 않고 위 시설들을 이용하므로 지역 주민과 수용자 사이에 불필요한 접촉을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

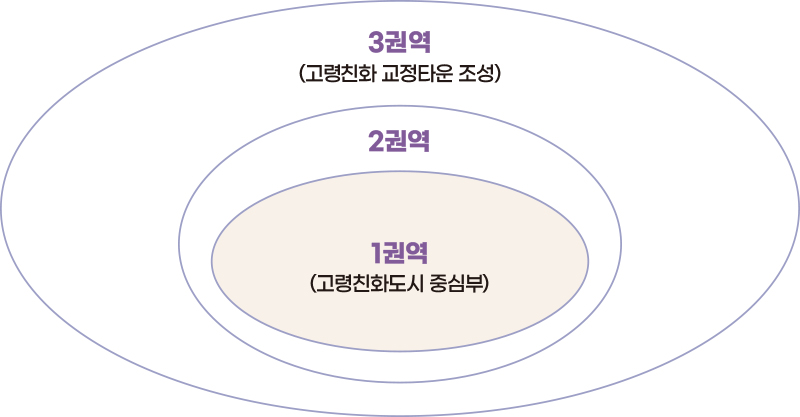

아래 <그림 1>은 위 구상을 담은 것이다. 즉 고령친화도시를 고령친화도시의 중심부, 노인복지시설이나 의료시설 등이 위치하는 중간 권역 및 고령친화 교정타운이 위치하는 3개의 권역으로 나눈다. 1권역에는 고령친화도시의 중심부로 기존 시설을 고령자 등이 이용하기 편리하도록 개선한다. 2권역에는 다양한 복지 및 의료시설을 둔다. 고령자 등을 위한 중간처우소, 보호관찰소 및 갱생보호소 등 사회 내 처우와 관련된 시설을 둔다. 3권역은 좁은 의미의 교정타운이다. 우선 필수적으로 노인교도소를 두고 앞서 살핀 바와 같이 일반 교도소도 둔다. 경비처우급에 따라 4단계 교도소를 설치하는 방안도 있겠으나 개방교도소와 완화처우급 수형자들이 수용되는 교도소 정도를 두는 것이 좋다고 생각한다. 여성교도소 등을 둘 수도 있을 것이다. 2권역에 국, 공유지를 민간에 위탁하여 장묘공원 등을 설치, 운용할 수도 있을 것이다. 그 운용 수익금은 교정타운 운영경비나 후술하는 바와 같이 고령수형자 등을 위한 공익신탁이 설정된다면 신탁의 관리비 등으로 지출할 수 있을 것이다.

고령친화 교정타운의 설치, 운영과 관리는 민간의 전문성을 활용할 필요가 있기 때문에 상당 부분 민간에 위탁하는 것이 바람직하다(아래 Ⅳ. 2. 부분 참조). 고령친화도시의 규모에 비교한다면 고령친화 교정타원의 규모는 작을 것이므로 고령친화 교정타운을 단지 하나만 건설하지 않고 여러 사정을 종합적으로 고려하여 여러 곳에 둘 수도 있을 것이다. 복수의 교정타운이 건설되면 집중의 효과는 더 커지리라 전망한다.

33) 혹은 소규모 대학의 캠퍼스 단지와 같은 규모도 생각해 볼 수 있을 것이다.

<그림1> 고령친화도시와 고령친화 교정타운 배치

3. 소결론

고령친화도시와 고령친화 교정타운을 연계하여 추진하는 과업은 미래를 대비하는 국가적 사업이다. 다양한 정책적 고려가 필요하고 종합적이고 체계적인 기획이 필요하다. 정부 내 여러 부처뿐만 아니라 국가와 지방자치단체도 유기적으로 협력하여야 한다. 아울러 법령들도 정비가 필요하다. 하지만 우리 사회가 고령화되는 속도에 비추어 보면 미룰 수 없는 과제라 하겠다. 당위성이 인정된다고 하더라도 성공적으로 추진되기 위하여 여러 정책적 사항들을 꼼꼼히 점검해 나갈 필요가 있다.

Ⅳ. 고령친화 교정타운의 성공적 운용을 위한 몇 가지 정책 제안

1. 유휴 학교 및 군부대 부지, 노후 공장부지 등 활용

고령친화 교정타운을 건설하고자 할 때 부지 확보에 어려움을 겪을 수 있다. 극복 방안으로 인구 감소로 발생하는 유휴 학교부지나 군부대 부지를 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다. 특히 지방의 경우 출산율의 급속한 저하와 인구의 수도권 편중 현상으로 문을 닫는 학교들이 많아지라 예상된다. 역시 인구 감소로 군 병력규모도 줄어들 것이고 그로 인해 군부대 부지 등도 유휴 상태가 되는 곳이 많아지리라 예상된다. 또한 산업의 변화로 사실상 이용되지 않고 방치되어 있는 노후 공장부지 등도 있다. 이러한 부지들을 활용하면 아래 장점들이 있으므로 전향적인 검토가 필요하다.

첫째, 위 부지 등은 교정타운을 만들 수 있는 규모의 면적이고 이미 건축 구조물이 존재하고 하수도, 전기, 도로와 같은 기반 시설이 이미 마련되어 있어 이를 개조하거나 사용할 수 있으므로 비용과 자원을 절감할 수 있다. 둘째, 방치된 지역을 활성화하는 것이므로 지역사회 발전에 기여할 수 있고 지역주민들의 반대가 상대적으로 적다. 셋째, 특히 군부대 부지의 경우 통상 보안이 강하게 유지되었던 곳이므로 이를 교정타운으로 변환 시에도 높은 보안 수준을 유지하기에 적합하다. 특히 부대시설은 경계가 담장으로 둘러쳐져 있으므로 쉽게 교정시설로 변환할 수 있다.

2. 민간의 참여 확대 – 교정업무의 민간위탁 및 신탁제도 활용 등

고령친화 교정타운을 성공적으로 건설하고 운용하기 위하여 공공과 민간 부분의 협력이 매우 중요하다. 고령친화 교정타운의 성공적인 건설과 운용에 많은 예산이 필요할 부분 아니라 지역사회와 긴밀한 유대와 호응이 절대적이며 관련 교정 처우에 있어 민간의 창의성과 전문적인 지식이 필요한 경우도 많기 때문이다.34) 또한 교정업무를 민간에 적절히 위탁하면 교도관의 업무부담도 경감될 수 있고 공무원의 불급한 증원을 방지할 수도 있다.

형집행법은 교도소 등의 설치·운영에 관한 업무의 일부를 민간에 위탁할 수 있도록 규정하고 있고,35) 이에 근거하여 민영교도소 등의 설치·운영에 관한 법률(이하 민영교도소법)이 시행되고 있다.36) 민영교도소법에 따르면 교정업무를 개인이나 법인에게 위탁할 수 있으므로 고령친화 교정타운과 같이 지역사회와 긴밀한 협력이 더욱 필요한 경우에는 적절히 법인이나 개인에게 위탁하는 것이 바람직하다. 고령친화도시에 소재하는 법인이나 개인에게 위탁하면 지역경제 활성화에도 도움이 되리라 생각한다. 일본의 경우 민간의 노하우를 활용하여 시설 운영의 효율성을 높이고, 수형자의 사회 복귀를 촉진하고자 PFI(Private Finance Initiative) 교도소를 도입하였는데 이는 민간 자본과 전문성을 활용하여 교정 시설의 설계, 건설, 운영을 수행하는 모델이다.37)PFI 교도소는 ‘관민협동’ 형태로 운영되는 특징이 있으며 주로 보안업무 등 핵심 기능은 정부가 담당하고, 시설의 설계, 건설, 유지 관리 및 일부 서비스 업무는 민간에 위탁하는 혼합 운영 모델이다. 2007년 5월에 마네(美祢) 사회복귀촉진센터가 일본 최초의 PFI 교도소로 설치, 운영되고 있고, 2008년 10월에는 시마네아사히(島根あさひ) 사회복귀촉진센터가 설립되어 운영되고 있다. 위와 같은 PFI 교도소는 민간의 전문성을 활용하여 시설 운영의 효율성을 높이고 수형자의 재활 프로그램을 강화하는 등 긍정적인 성과를 보이고 있다.

또한 신탁제도를 활용하여 사회 내 처우를 받거나 출소한 고령수형자 등의 복지를 보장하고 재범을 방지하는 방안도 생각해 볼 필요가 있다. 신탁은 위탁자와 수탁자 사이의 신임관계를 기초로 위탁자가 신탁자에게 특정의 재산을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자의 이익 또는 목적을 위해 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요로 하는 법률관계이다.38) 신탁은 주로 영미법계 국가들에서 발달된 제도로 오랜 역사를 가지고 있으나,39) 고령사회에서 고령자나 장애인에게 필요에 부합하는 복지 기능을 행사할 수 있는 제도로 관심을 받고 있다.40) 고령자의 경우 자신이 살아있는 동안에는 자신의 복지를 위하여 재산을 운용하고 사후 미리 설계할 방향으로 자산이 사용되기를 원할 수 있다. 신탁은 고령자 등이 인지 장애로 어려움을 겪거나 사망한 이후에도 수탁자가 신탁의 취지에 따라 신탁 자산을 관리할 수 있으므로 이러한 요청에 잘 부합한다. 앞으로 신탁관련 법령이 정비된다면 영세한 다수 서민들을 수익자로 하는 집단특별수요신탁제도가 도입되어 운용될 수도 있을 것이다.41) 고령사회에서는 이러한 공익 목적의 신탁을 포함하여 신탁이 다양한 형태로 운용되리라 예상된다.42) 이미 공익신탁법은 불특정 다수를 수익자로 하여 공익목적의 신탁이 설정될 수 있는 법적 장치를 두고 있다.43) 따라서 출소하거나 사회 내 처우를 받는 고령수형자 등을 수익자로 지정하는 것이 가능할 것이다.44)

고령친화도시의 주민을 포함하여 고령자들이 앞으로 위와 같은 신탁제도를 활용하게 될 것이다. 신탁은 연속적 기능을 갖고 있어 위탁자가 사망하더라도 신탁계약의 효력은 계속될 수 있다. 고령수형자 등을 수익자로 하는 신탁이 설정된다면 가석방이나 형 집행정지 등으로 사회 내 처우를 받거나 형의 집행을 종료하는 등 고령수형자의 법적 지위가 변하더라도 수탁자는 신탁의 취지에 따라 돌봄을 계속하게 될 것이다.45) 고령수형자 등을 위한 신탁이 설정되는 경우 신탁 운용 경비 등은 국가나 지방자치단체가 일정한 자산을 수탁자에게 이전하고 그 운용 수익으로 부담하는 것도 가능하다. 고령수형자 등이 신탁의 수익자로 복지나 의료 등에 지속적 보장이 이루어지는 경우 효과적으로 재범을 방지하게 될 것이다.

34) 노인전담 교정시설은 원칙적으로 민영교도소로 하자는 의견으로, 이동임, (2015), “노인전담 교정시설 설치를 통한 노인 수형자 처우의 필요성에 관한 연구”, 교정복지연구 제38권, 201쪽 참조.

35) 형집행법 제7조 참조.

36) 위 법률에 따라 현재 국내 유일의 민영교도소인 소망교도소가 설치되어 운영되고 있다.

37) 일본 PFI 교도소의 도입 배경에 관하여, 후지모토 테츠야, 강경래(역), (2014), “일본의 PFI 교도소의 현황”, 교정연구 제65권 제2호, 41쪽 내지 43쪽 참조. 민간의 자금 등을 활용한 과밀수용 해소, 관제시장에의 민간참가 등을 포함한 규제개혁, ‘국민에게 이해받고 지지를 얻는 교도소’를 목표로 하는 행형개혁이 그 배경이었다고 한다.

38) 신탁법 제2조 참조.

39) 이에 관하여 최수정, (2019), 신탁법, 15 내지 19쪽 참조.

40) 고령사회에서 신탁의 활용 가능성에 관하여 다양한 사례를 중심으로 설명하는 자료로, 新井 誠, 信託法 第3版, 有斐閣, 2008; 新井誠(編集代表), (2017), 高齡社會における信託制度の理論と實務 金融.信託業から醫療.福祉.看護までの役割と機能, 日本加除出版, 1 내지 5쪽 참조.

41) 집단특별수요신탁의 도입 필요성과 입법안을 제시한 논문으로, 제철웅, 고령자-장애인을 위한 집합특별수요신탁제도의 입법제안, 법학논총(한양대학교) 35집 제1호, 315쪽 참조. 고령자, 장애인을 위한 특별수요신탁은 사회보장급여 등으로 충족될 수 없는 그들의 특별한 수요를 충족시키기 위한 신탁으로 특별법을 제정하여 국가가 그 신탁의 운용 관리비용 등을 지급할 필요가 있다고 주장하고 있다(위 논문 293, 307쪽 참조).

42) 고령사회에서 신탁의 공익적 기능에 대한 논문으로, 이계정, (2020), “고령사회에서의 신탁의 역할 – 신탁의 공익적 기능에 주목하여 -”, 서울대학교 법학 제61권 제4호. 참조. 이계정 교수는 고령자를 위한 특별수요신탁은 저소득층에게도 활용될 수 있는 신탁으로 사회안전망 확보에 기여한다고 주장한다(위 논문, 115쪽 참조).

43) 공익신탁법은 공익신탁의 대상이 되는 공익사업을 정의하고 있는바, 여기서 ‘장애인·노인, 재정이나 건강 문제로 생활이 어려운 사람의 지원 또는 복지 증진을 목적으로 하는 사업, 아동·청소년의 건전한 육성을 목적으로 하는 사업, 지역사회의 건전한 발전을 목적으로 하는 사업’ 등이 포함된다(동법 제2조 제1호 참조). 공익신탁은 공익사업에 기부된 재산이 신탁재산이 된다.

44) 공익신탁의 경우 “수익자는 객관적 기준에 의해서, 가령 연령이나 직업 등에 의하여 제한될 수 있다”라는 언급으로, 김진우, (2011), “공익신탁의 법적 구조”, 비교사법 제19권 제1호, 11쪽 참조.

45) 현재 형사사법절차에 의하면 고령범죄자의 법적인 상태에 따라 그들을 담당하는 공무원이 바뀌게 된다. 예를 들어 고령범죄자가 수형자의 지위에 있을 때에는 교정공무원이 교정 처우를 담당하게 되고, 보호관찰을 받고 있는 때에는 보호관찰관이, 형의 집행을 종료하고 출소한 경우에는 임의적인 갱생보호의 객체가 되므로 법무보호공단에서 처우를 담당하는 것이다. 하지만 고령범죄자의 관점에서 본다면 교정 처우의 대상에서 벗어나더라도 지속인 돌봄이 필요한 경우가 많으므로 이러한 경우 신탁이 설정되어 돌봄서비스를 수탁자가 담당하는 업무로 지정한다면 서비스 제공이 연속적으로 이루어질 수 있다.

3. 고령범죄자의 처벌 및 처우에 관한 법제 정비

한국이 초고령사회에 접어들었음에도 고령범죄자에 관한 형사사법 절차 법제 정비는 미흡하다.46) 소년법이 소년범죄자들에게 형벌이외 다양한 보호처분들을 규정하고 있는 것처럼 고령범죄자들에게 다양한 보호처분들을 부과하는 법을 제정하는 것이 시급하다47). 아울러 고령수형자 등에 대하여 가석방을 적극적으로 실시하고,48) 일정한 연령에 달하면 교화 정도를 평가하여 재범의 위험성이 매우 낮다고 판단되면형종을 변경하거나 석방하는 제도 등의 도입도 고려할 필요가 있다.49) 고령범죄자에 대하여 가택구금 제도도 도입할 필요가 있겠다.50) 위 방안들을 담은 가칭 ‘고령범죄자의 처벌 및 처우에 관한 법률’의 제정이 긴요하다고 본다.51)

고령범죄자들에 대한 보호처분이 도입된다면 그들에 대해 보호관찰, 복지시설이나 의료시설에 위탁처분이 가능하고 일정한 기간 교화를 위하여 구금이 필요하다면 이른바 ‘노년원’을 마련하여 구금할 수도 있을 것이다.52) 고령범죄자들에 관한 위탁시설이나 노년원 등은 고령친화 교정타운 내에 두거나 위 <그림1>의 2권역에 두어도 좋을 것이다. 위에서 언급한 고령범죄자나 고령수형자들을 위한 신탁제도가 앞으로 잘 정비되어 운영된다면 수탁법인 등이 위와 같은 시설 등을 운용, 관리할 수 있을 것이다.

4. 지역사회와 함께하는 고령친화 교정타운 - 노노서비스의 활성화 등

고령친화 교정타운이 지역사회와 유기적으로 연결되고 융화될 필요가 있다. 원래 교정시설에 대하여는 지역주민들이 태생적으로 부정적 인식을 가지고 있는 경향이 있으므로 이를 극복하기 위하여 단순한 홍보나 초청행사를 넘어서 직원용 시설의 주민개방, 지역인재채용 등 교정시설이 지역상생 및 공헌시설로 자리매김하는 것이 중요하다(배상균: 2023:51).

고령사회에서 ‘노노(老老)서비스’가 노인돌봄서비스로 좋은 성과를 거두고 있으므로,53) 지역사회와 교정타운이 이를 활용할 수 있다. 즉 비교적 건강하고 행형 성적이 양호한 고령수형자 등이 고령친화도시에 거주하는 고령자로 거동이 불편한 이들을 도울 수도 있고 반대로 고령친화도시에 거주하는 고령자들이 돌봄이 필요한 고령수형자에 대하여 필요한 서비스를 제공할수록 하는 것이다. 고령범죄자나 고령수형자 등이 사회 내 처우를 받으면서 공공대체근로의 형태로 지역 사회에 노노 서비스를 제공하면 지역사회는 보다 긍정적으로 교정타운을 바라보게 될 것이고 이는 고령수형자 등의 지역사회에 복귀에 이바지하게 된다. 이는 고령수형자에 대한 재사회화라는 교정 목표 달성에 크게 기여한다. 또한 교정타운 내에서도 건강한 고령수형자들이 다른 수형자들을 돕는 다양한 작업이나 프로그램을 운용할 수 있다.

46) 박형관, (2018), 고령범죄자에 관한 형사사법 절차 개선의 쟁점, 형사정책 제30권 제3호, 271, 272쪽 참조.

47) 노인보호처분의 신설 필요성에 대하여 많은 학자들이 공감하고 있다(최준, 앞의 논문, 152쪽: 이영란, 앞의 논문, 206쪽; 이동임·천정환, 앞의 논문, 170쪽)

48) 같은 취지, 허경미, (2017), 노인수용자의 처우 관련 현행법의 한계 및 개정방향에 관한 연구 – 국제인권규범과의 비교를 중심으로-, 경찰학논총 제12권 제4호, 78쪽 참조.

49) 65세 이상 모든 수용자들을 대상으로 형기를 최소 1/2이상 복역하였고 공동체에 심각한 위해가 없다면 석방하고 전자감시를 하자는 제안으로, Bargaric, Mirco, et al., (2017), “A Principled Approach to Separating the Fusion Between Nursing Home and Prisons”, 44 Pepp. L. Rev. 957, 1036.

50) 같은 취지로 70세 혹은 80세 이상의 노인범죄자에 대하여 가택구금제도를 통한 자유제한을 하자는 의견으로, 이동임·천정환, 앞의 논문, 171쪽 참조. 이러한 가택구금을 하는 경우 고령친화 교정타운과 연계된 고령친화도시에서 시행하는 것이 바람직하다고 판단된다.

51) 위와 같은 법률의 제정 필요성 및 내용에 관하여, 박형관, 앞의 논문, 284쪽 참조.

52) 같은 취지로 향후 ‘노년원’ 설치가 필요하다는 견해로, 이동임, 앞의 논문, 203쪽; 이영란, 앞의 논문, 208쪽 참조.

53) 이인수, (2011), 미국과 캐나다 노인밀집도시의 주요복지사업에 관한 연구 – 농촌지역 소도시를 중심으로, 노인복지연구 52권, 46 내지 48쪽 참조.

Ⅴ. 결론

한국 사회는 빠르게 초고령사회로 접어들고 있다. 그 흐름에 맞추어 정부는 고령친화도시 조성을 지원하는 정책을 수립하여 진행 중이다. 하지만 아직 고령수형자를 위한 적정한 교정정책은 마련되지 못한 실정이다.

고령범죄자나 장애를 지닌 범죄자 등은 교정의 대상이자 돌봄의 대상이다. 이들에 대한 적절한 교정처우를 위하여 위와 같은 고령친화도시 조성에 발맞추어 고령친화 교정타운을 조성하는 것을 적극 고려할 필요가 있다. 고령친화도시는 고령자에 대한 복지, 의료시설 및 다양한 프로그램을 갖추게 되므로 고령친화 교정타운을 조성한다면 이를 활용할 수 있게 된다. 교정타운을 연계하여 조성하면 고령친화도시의 생활여건이나 경제상황도 더욱 좋아질 것이다. 유치신청을 받아 선정되는 곳에 국가가 적극 지원하여 고령친화도시와 고령친화 교정타운을 조성하는 전략을 추진한다면 지역 인구의 급감과 고령화로 어려움을 겪는 지역들의 적극적인 호응이 예상된다.

고령친화 교정타운은 고령수형자를 포함하여 교화와 재사회화를 위하여 돌봄과 치료 프로그램의 활용이 크게 필요한 수용자들을 위한 복합 교정시설이라 할 수 있다.

고령친화도시와 고령친화 교정타운이 유기적으로 연계될 때 노인복지시설 및 의료시설, 다양한 고령자 등을 위한 프로그램들을 더욱 확충될 수 있을 것이고 이는 고령수형자에 대한 적정한 교정처우뿐만 아니라 지역 고령자들의 복지 향상에도 기여할 것이다. 고령친화 교정타운의 성공적 운용을 위하여 교정행정이 지역사회와 유기적으로 연결될 필요가 있고 민간부분의 전문성과 창의성을 활용하는 것이 바람직하다. 민관이 협력하여 고령친화 교정타운을 건설 및 운용하고 고령자, 장애인 등을 위한 신탁제도를 활용하여 고령수형자 등의 사회 내 처우 등을 효과적으로 시행하는 방향으로 나아가야 하리라 생각한다.

고령사회에서 고령자의 복지 향상과 인간다운 삶의 보장은 국가적 과제이다. 고령수형자 등에게도 이러한 권리의 보장은 수형자로서의 지위에 벗어나지 않는 한도에서 보장될 필요가 있다. 고령친화도시와 연계된 고령친화 교정타운의 건설은 이러한 국가적 책무에 부응하는 길이라 생각한다.

■ 국내문헌

강은영/권수진/원혜욱, (2013), 고령화 사회에 따른 노인수형자 처우방안, 한국형사정책연구원 연구총서(13-AA-07).

구현아/이웅혁, (2007), 노인범죄의 특성과 대책에 관한 연구, 치안정책연구소.

김민영/배상균/박경규, (2018), 교정보호시설의 입지갈등과 대응방안 연구, 한국형사정책연구원 연구총서(18-AA-09).

김봉수, (2012), “노인범죄의 급증현상에 대한 원인분석과 대안”, 법학논총 제32권 제1호, pp.7-32, 전남대학교 법학연구소.

김선태, (2016), “수형자 분류심사를 통한 합리적 처우방안에 관한 고찰”, 교정연구 제26권 제4호, pp.203-232, 한국교정학회.

김진우, (2011), “공익신탁의 법적 구조”, 비교사법 제19권 제1호, pp.1-46, 한국비교사법학회.

박영숙, (2010), “노인 범죄 현황과 교정복지적 대책에 관한 연구”, 교정복지연구 제19호, pp.59-78,

한국교정복지학회.

배상균, (2023), “지역사회와 함께하는 교정시설의 의미와 역할”, 교정연구 제33권 제2호, pp.29-56, 한국교정학회.

법무부, (2024), 2024 교정통계연보, 법무부 교정본부.

송영삼, (2016), “교정시설의 신축·이전과 지역사회 상생방안”, 교정연구 제26권 제3호, pp.105-128, 한국교정학회.

안성훈, (2011), “일본 노인수형자의 교정처우”, 교정담론 제5권 제2호, pp81-110, 아시아교정포럼.

이계정, (2020), “고령사회에서의 신탁의 역할 – 신탁의 공익적 기능에 주목하여 -”, 서울대학교 법학 제61권 제4호, pp.73-123, 서울대학교 법학연구소.

이광현 외, (2017), “고령친화도시 지표개발에 관한 연구 – 고령자 입장에서 바라본 측정 가능한 물리적 환경 지표 중심으로”, 한국도시설계학회지 제18권 제2호, pp.51-62, 한국도시설계학회.

이동임, (2015), “노인전담 교정시설 설치를 통한 노인 수형자 처우의 필요성에 관한 연구”, 교정복지연구 제38권, pp170-195, 한국교정복지학회.

______ /천정환(2017), “노인범죄자를 위한 사법적 처우방안”, 교정연구 제29권 제2호, pp159-183, 한국교정학회.

이영란, (2011), “범죄노인의 처벌에 관한 연구: 노인연령별 차별화를 중심으로”, pp.189-213, 법학논집 제15권

제3호, 숙명대학교 법학연구소.

이인수, (2011), “미국과 캐나다 노인밀집도시의 주요복지사업에 관한 연구 – 농촌지역 소도시를 중심으로”,

노인복지연구 52권, pp.33-61, 한국노인복지학회.

장준호/유홍준/정태인/이완수/노영준, (2008), 노인범죄 및 범죄피해와 노인환경의 유해성 연구, 형사정책연구원 연구총서(08-08), 한국형사정책연구원.

제철웅, (2018), “고령자-장애인을 위한 집합특별수요신탁제도의 입법제안”, 법학논총 제35집 제1호, pp.289-318, 한양대학교 법학연구소.

최수정, (2019), 신탁법, 박영사.

최 준, (2013), “노인범죄의 동향과 교정대책에 관한 연구”, 교정연구 제58호, pp.123-158, 한국교정학회.

최희경, (2016), “고령친화도시 추진에 있어 지역사회와 노인의 주도적 참여에 관한 연구 – 캐나다 브리티시 컬럼비아주 사례를 중심으로”, 비판사회정책 제52호, pp.83-114, 비판과 대안을 위한 사회복지학회.

허경미, (2023), “교도관의 적극 교정처우의 한계 및 개선방향 – 수용자의 권리구제 실태를 중심으로”,

교정연구 제33권 제2호, pp.3-28, 한국교정학회

______, (2017), “노인수용자의 처우 관련 현행법의 한계 및 개정방향에 관한 연구 – 국제인권규범과의 비교를

중심으로 -”, 경찰학논총 제12권 제4호, pp.57-85, 원광대학교 경찰학연구소.

후지모토 테츠야, 강경래(역), (2014), “일본의 PFI 교도소의 현황”, 교정연구 제65권 제2호, pp.37-64, 한국교정학회.

■ 외국문헌

新井 誠, (2008), 信託法 第3版, 有斐閣.

新井誠(編集代表), (2017), 高齡社會における信託制度の理論と實務 金融.信託業から醫療.福祉.看護までの役割と機能, 日本加除出版.

上瀬由美子・髙橋尚也・矢野恵美, (2017), 官民協働刑務所開設による社会的包摂促進の検討, 心理学研究 第87巻 第6号.

日本法務省 法務総合研究所, (2017), 高齢者及び精神障害のある者の犯罪と処遇に関 する研究, 研究部報告 56.

Bargaric, Mirco, et al., (2017), “A Principled Approach to Separating the Fusion Between Nursing Home and Prisons”, 44 Pepp. L. Rev. 957.

World Health Organization, (2007), Global Age-friendly Cities: A Guide.