교정 논문①

- 글 김창우 경북북부제1교도소 보안과 교감

마약류 수형자의 특징 및 이에 따른

치료적 정책 제안(상)

국문요약

본 연구는 한국 사회에서 급증하고 있는 마약류 사범의 인구통계학적 특성과 약물남용 위험성을 심층적으로 분석하고, 이를 토대로 교정시설 내에서의 재활치료프로그램 및 교정시설 외부에서의 재활 지원 방안을 제안하는데 그 목적을 두고 있다.

이를 위해 1년 이상 마약 투약 경험이 있는 남성 수형자 90명을 대상으로 약물남용선별검사(DAST-10)를 실시하여 이들을 고위험군, 중위험군, 저위험군 3 집단으로 분류하였다. 각 위험군에 속한 수형자의 인구통계학적 특성과 약물관련 변인의 특성을 파악하기 위해 기술통계를 산출하고 빈도분석을 실시하였다. 또한 약물남용의 심각도에 영향을 주는 변인을 알아보기 위하여 중다회귀분석을 실시하였으며, 약물남용 위험군에 따른 인구통계학적 특성과 약물관련 변인의 차이를 확인하기 위해 교차분석을 실시하였다.

상관분석 결과 투약 기간과 범수 간에는 정적 상관관계, 진료 경험과 징벌 횟수 간에는 정적 상관관계가 지적되었다. 중다회귀분석 결과 범수는 약물남용 위험에 유의한 영향을 미치는 것으로 지적되었다.

이러한 분석 결과는 마약류 사범의 재범을 방지하고 사회복귀를 돕기 위해, 교정시설 내에서 심리치료 프로그램의 강화와 맞춤형 치료 접근이 필요함을 시사한다. 즉, 범수가 높을수록 약물 의존도가 높아지므로, 이들에 대한 집중적인 치료프로그램이 필요하고, 치료를 위해 복용하는 약물의 기전에 대한 이해 등의 교육 내용도 포함해야 한다. 이외에 교정시설 내에서 마약류 사범의 치료를 담당하는 인력의 전문성을 높이기 위한 교육도 필요하다.

교정시설 외부에서는 출소 후 마약류 사범이 지속적인 재활과 사회복귀를 지원받을 수 있도록 민간 단체와의 협력이 필요하며 이를 위해 정부와 지역사회와의 긴밀한 협력이 요구된다.

※ 주제어 : 마약류 사범, 약물남용, 교정시설, 심리치료 프로그램, 재범 예방

Ⅰ. 서론

한국의 마약 문제는 매우 심각한 상황에 이르고 있다. 특히, 마약 범죄는 재범률이 높은 것으로 잘 알려져 있으며, 이로 인한 사회적 비용과 피해는 상당하다.

박성수 등(2019)은 국내외 마약 문제 분석을 통한 마약 피해지수 개발연구 논문을 통해서 마약류로 인한 사회적 손실은 2016년 기준으로 1,705억 정도 집계되었으며, 여기에 마약은 암수 범죄률이 높으므로 드러나지 않은 범죄까지 고려하면 그 비용은 최대 4조 9천억 원까지 높아질 수 있다고 이야기하고 있다.

과거에는 특정 집단에 한정되어 발생하던 마약범죄가 최근에는 그 사용자가 다양해지면서 더욱 복잡한 문제로 확산되고 있다. 마약의 중독성과 의존성으로 인해 재범률이 높아지는 경향이 있으며, 이는 마약 사용자들이 반복적으로 범죄에 연루될 가능성을 높이는 요인이기도 하다(유숙경 등, 2023).

마약류 범죄백서(2023)에 따르면, 지난 5년간 마약류 범죄로 검거된 인원은 2018년 12,613명에서 2022년 18,395명으로 45.8% 증가했으며, 이 중 20·30대의 젊은 층이 전체 마약사범의 57.1%를 차지하고 있다. 이와 더불어, 교정통계 연보(2023)에 의하면 마약사범의 재범률이 일반 재범률보다 상당히 높은 추세를 보이고 있다.

마약 문제가 확산되는 데에는 여러 가지 이유가 있다. 무엇보다 마약에 접근하는 것이 과거에 비해 쉬워졌다는 점이다. 최근 인터넷(다크웹)1)과 SNS(텔레그램) 등을 이용하여 해외 마약류 공급자와 연락이 용이해짐에 따라 국제우편물을 이용한 마약류 구입 사례가 늘어난 것을 한 원인으로 볼 수 있다(박성수 등, 2021). 또한 스마트폰 이용이 보편화되고 청소년들이 SNS나 포털사이트 검색을 통해 마약류 판매 광고를 쉽게 접하여 호기심에 마약류를 구매하는 사례가 급증하는 것이 영향을 주고 있다(강선경 등, 2016).

마약류 사범의 재복역률이 다른 유형의 범죄와 비교하여 높은 것은 마약이 신체적·정신적 중독성이라는 특성에서 그 이유를 찾을 수 있을 것이다.

즉 마약류 사범은 약물에 중독되어 신체적·정신적인 의존 상태에 있기 때문에 엄격한 형사처벌만으로는 이들의 마약류 재사용과 범죄성을 억제하는데 한계가 있다. 이에 따라 우리나라는 이전의 마약류 사범에 대한 처벌 중심의 형사 사법 정책에서 점차 치료적 접근으로 재범을 낮추려는 노력을 기울이고 있다(성경숙, 2021).

1) 다크웹(Dark web)은 인터넷을 사용하지만, 접속을 위해서는 특정 프로그램을 사용해야 하는 웹을 가리킨다.

일반적인 방법으로 접속자나 서버를 확인할 수 없기 때문에 사이버상에서 범죄에 활용되며, 특수한 웹브라우저를 사용해야만 접근할 수 있는 웹으로, 익명성 보장은 물론 IP주소 추적이 불가능하도록 고안된 인터넷 영역이다.

현재 마약류 중독자를 위해 시행되고 있는 치료 재활제도는 대부분 국가가 마련하여 실시하는 제도이지만, 민간에 위탁하여 실시하거나 민간이 직접 실시 하는 경우도 많다. 하지만 마약류 중독자 치료를 위한 전문인력이나 표준화된 프로그램이 부족한 실정이고, 마약류 사범의 수를 고려하면 위 제도의 활용이 여전히 미미하다 할 것이다(박진실, 2017).

이에 본 연구는 교정시설에 수용된 마약류 수형자의 특성을 살펴보고, 이들의 재범과 재복역률을 낮출 수 있는 보다 효과적인 개입을 마련하는 데 기초자료로 활용하고자 한다. 또한 이를 토대로 현재 교정시설에서 시행되고 있는 마약류 대상 개입의 보완점 및 정책적 함의점을 제시하여 마약류 사범의 재범을 방지하는 데 조력하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 국내 마약류 사범의 현황 및 재복역률

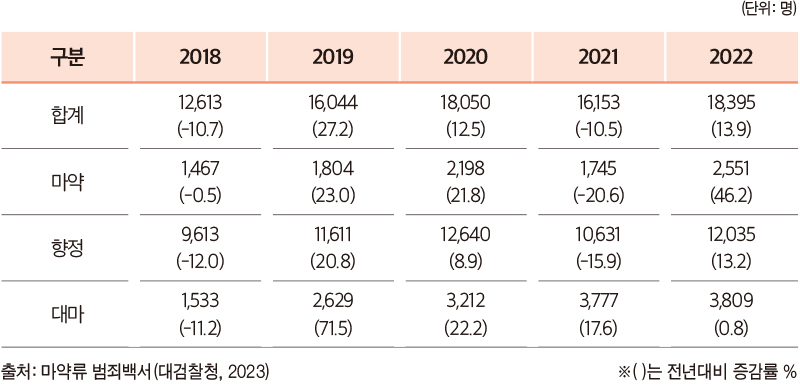

최근 5년간 마약류 사범 단속 현황 <표1>을 보면 전체 마약류 사범은 18,395명으로 전년(16,153명) 대비 13.9% 증가하였으며, 마약사범은 2,551명으로 전년(1,745명) 대비 46.2% 증가, 향정사범은 12,035명으로 전년(10,631명) 대비 13.2% 증가, 대마사범은 3,809명으로 전년(3,777명) 대비 0.8% 증가하였다.

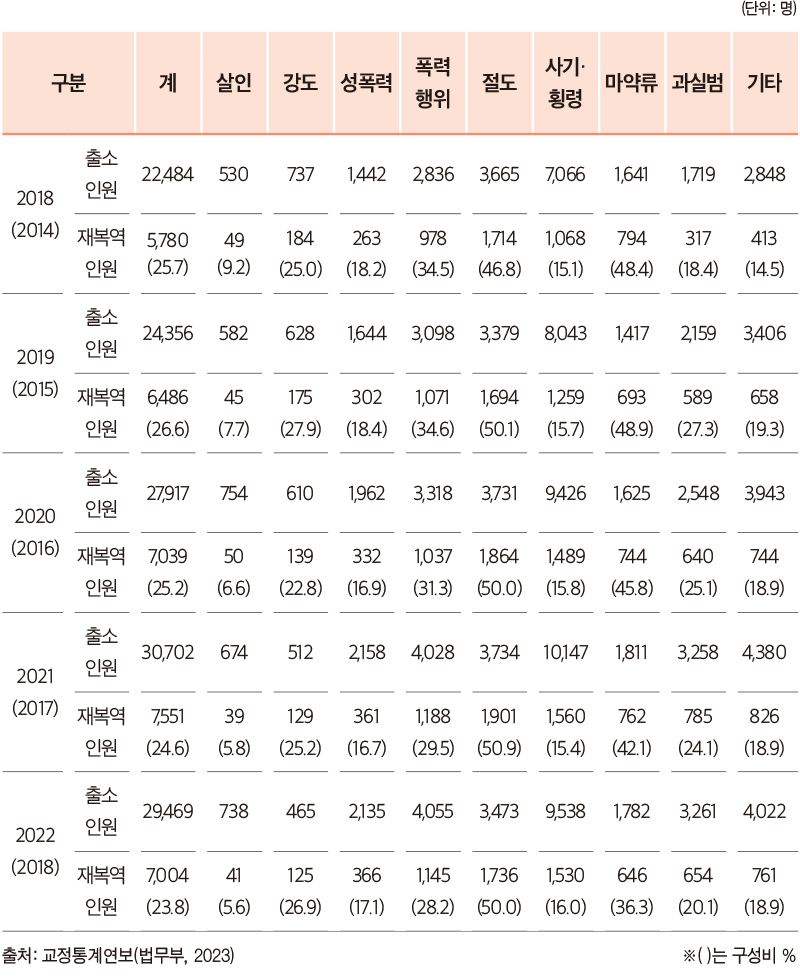

<표2> 2018년 출소자를 대상으로 한 죄명별 재복역 인원 현황을 보면, 전체 범죄의 재복역률은 23.8%이고, 죄명별로 보면 절도 1,736명(50.0%), 마약 364명(36.3%), 성폭력 366명(28.2%) 순이다.

<표1> 최근 5년간 마약류 사범 단속 현황

재복역률이란 금고 이상의 형을 선고받고 교정시설에 수용된 자가 출소한 후, 범죄행위로 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행을 위해 3년 이내 다시 수용되는 비율을 의미하며 여기서는 재범률과 같은 의미로 사용한다.

<표2> 죄명별 재복역 인원 현황

2. 국내 마약류 사범의 인구통계학적 특성

<표3>에 제시된 바와 같이 2018년도부터 2022년까지 국내 마약류 사범의 성별 현황을 보면, 전체 마약류 사범 중 남성의 비중이 2021년도 제외하고 조금씩 감소하는 반면 여성 비중은 2018년도부터 20% 이상을 상회 하였으며, 2022년도에는 27.0%를 기록하여 지속해서 증가하는 추세에 있다. 유형별 증가율을 보면 마약은 2018년 남자가 48.7%에서 2022년 51.9%로 증가 추세이나, 여자는 51.3%에서 48.1%로 감소하고 있다. 향정은 2018년 남자가 81.3%에서 2022년 73.9%로 감소하고 있으나, 여자는 18.7%에서 26.1%로 증가 추세이다. 대마는 2018년 남자가 89.2%에서 2022년 84.4%로 감소하고 있으나 여자는 10.8%에서 15.6%로 증가 추세이다.

<표3> 최근 5년간 마약류 사범 성별 현황

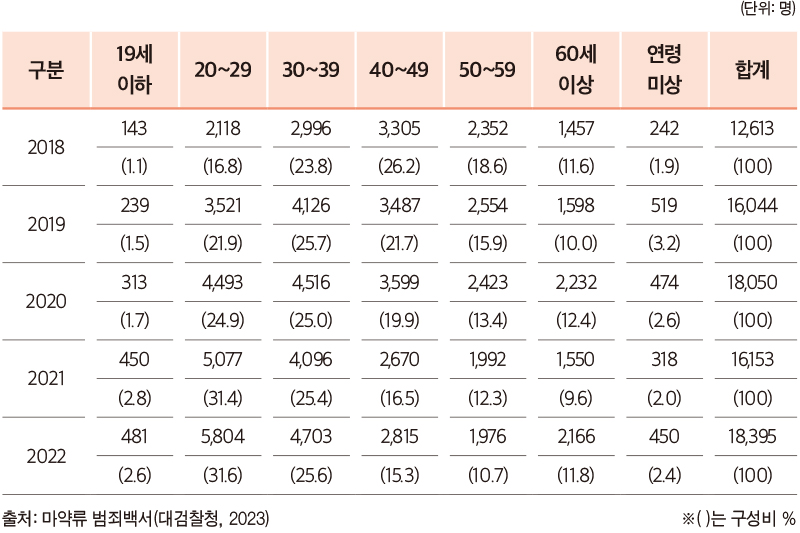

<표4>에 제시된 최근 5년간 마약류 사범 연령별 현황을 보면 2022년도 전체 마약류 사범 중 20·30대의 비중이 57.2%를 차지하며 2021년 56.8%로 처음 50% 돌파한 이래 계속 증가하고 있다. 특히, 2022년도에는 10대 마약류 사범도 481명(2.6%)으로 역대 최대치를 기록하였다.

<표4> 최근 5년간 마약류 사범 연령별 현황

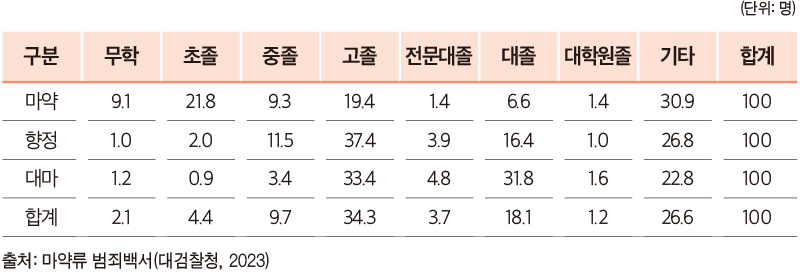

<표5>에 제시된 바와 같이 마약류 사범의 유형별 학력 구성비를 보면 고졸(34.3%)이 가장 많았고 다음으로 대졸(18.1%) 그 다음이 중졸(9.7%) 순이었다. 마약류 사범의 학력별 점유율은 고졸 이하가 59.6%로 과반수 이상을 차지해 가장 많은 수치를 보였다.

<표5> 2022년 마약류 사범의 학력별 구성비

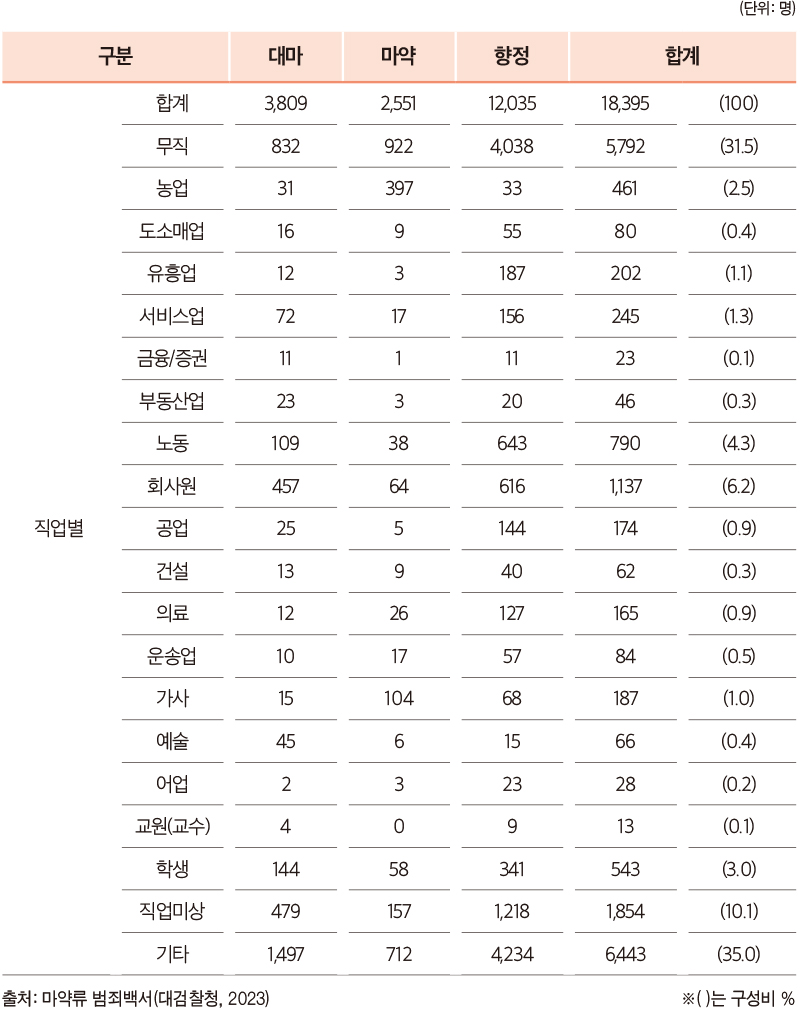

2022년도 전체 마약류 사범의 직업별 점유율<표6>을 보면 무직(31.5%) 가장 높고 회사원 (6.2%) 순으로 나타났다. 그리고 유형별 인원수를 보면 마약은 무직 922명으로 가장 높고, 농업 397명 순이다. 향정은 무직 4,038명으로 가장 높고 다음은 노동 643명 순이다. 대마는 무직 832명으로 가장 높고 회사원 457명 순이다.

<표6> 2022년 마약류 사범 직업별 현황

3. 마약류 사범대상 치료

1) 마약류 중독

중독(addiction)이란 일반적으로 중추신경계를 자극하는 담배, 알코올, 마약과 같은 향정신성 약물에 대한 의존성(psychoactive substance dependence)과 도박, 섹스, 게임과 같은 행위적 혹은 심리적 의존성(behavioral / psychological dependence)을 의미한다. 반면 정신건강의학과에서는 이러한 중독과 관련된 장애들을 물질관련 장애라고 한다(조성권, 2012).

중독의 증상들은 먼저 집착(pre-occupation), 강박(compulsion), 갈망(craving), 내성(tolerance), 교차내성(cross-tolerance), 의존(dependence), 공동의존, 부정(denial), 금단(withdrawal)을 이야기할 수 있으며, 여기서 금단은 의존성 약물이 체내에서 소실되어 약효가 떨어지거나, 약물복용 중단 시에 나타나는 육체적·정신적 고통 등의 병적 증후를 말한다(김성이, 2002).

DSM-5(APA, 2013)에서는 물질관련장애를 개인이 기분이나 행동을 변화시키기 위해 선택하는 물질뿐만 아니라 물질로 유발된 상태까지 포함하는 개념으로 확장하여, 알코올을 포함한 약물남용의 섭취와 관련되는 장애, 투약의 부작용과 관련되는 장애, 독소 노출과 관련되는 장애 모두를 포함하는 포괄적인 개념으로 설명하고 있다. 세계보건기구(WHO)에서는 마약류 중독을 약물사용에 대한 욕구가 의지와 상관없이 강제적이며 강한 상태에 이르는 의존성, 약물의 사용량이 증가하는 경향을 지속적으로 보이는 내성, 사용 약물을 중지하면 온몸에 견디기 힘들 정도로 온몸에 신체적·정신적 증상이 나타나는 금단현상 등 개인에 한정하지 않고 소속된 사회에도 해를 끼치는 약물을 마약류 중독이라고 정의하고 있다.

마약을 남용할 경우 공중에 뜨는 느낌과 함께 빠른 감정의 변화를 경험하게 되며, 집중력과 자아의 상실감, 환각·환청 등을 일으키게 된다. 또한 환각 상태에서 강력범죄를 저지르거나, 대마보다 약효가 더 강력한 다른 마약류를 찾게 될 가능성이 높다는 데 문제가 있다(마약류 범죄백서, 2023).

홍경아(2023)의 연구에 의하면 중독자 실태 조사 결과 남성이 여성보다 마약류를 더 남용하는 것으로 나타났으며 청소년층에서도 증가하는 것으로 나타났다. 그러나 학업, 직업 또는 사회 경제적 계층 간에는 통계적으로 유의한 차이는 지적되지 않았다고 하였다.

2) 마약류 종류

마약류관리법에는 마약류의 종류를 마약, 향정신성의약품, 대마로 분류하고 있다. 마약은 양귀비, 아편 및 코카잎과 이 물질들에서 추출되는 형태의 알칼로이드 및 이것과 동일한 합성품을 말한다.

마약은 마약 원료인 생약에서 추출하여 이용하는 천연마약과 추출 알칼로이드를 화학적으로 합성하여 추출한 합성마약으로 분류된다. 마약은 통증 완화와 수면을 유도하는 마취 및 진통 작용이 있으며, 중독성이 강해 투약을 중지할 경우 금단증상을 나타내는 물질이다. 조제 방법에 따라 양귀비에서 추출된 천연마약(아편, 몰핀, 코데인)과 이를 원료로 제조한 반합성마약(헤로인), 화학적으로 합성한 합성마약(페티딘, 펜타닐, 메타돈) 등으로 분류된다.

향정신성의약품은 인간의 중추신경계에 작용하는 것으로 오용이나 남용했을 경우 신체와 정신의 의존성을 일으켜 인체에 심각한 위해가 있다고 인정되는 물질로서 대통령령으로 정한 규제 대상 물질을 말하고, 종류별로 흥분, 억제, 환각의 약리작용을 한다. 이러한 향정신성의약품은 혼합물질 또는 혼합제제를 통해 그 약리작용에 따라 환각제, 각성제, 억제제로 구분된다.

대마는 대마초와 수지 및 대마 등을 원료로 하여 제조된 제품들을 말하고 약리작용으로는 환각제 역할을 한다. 대마는 마약류 분류상 대마에 해당되고 마약류 중 중독성이 가장 낮게 평가되었으며 접근성과 가격에서 모두 용이하여 시작 단계에 많이 하는 것으로 평가된 마약류이다(마약류 범죄백서, 2023).

3) 국내 마약류 사범 치료프로그램

우리나라의 마약류 사범에 대한 치료·재활은 검찰 단계에서의 조건부 기소유예와 법원 단계에서의 선고유예나 집행유예 시 치료명령, 수강명령과 보호관찰, 그리고 교도소에서 이수 명령대상자에 대한 교육, 심리치료 등으로 이루어진다. 이 외에 마약류 관리에 관한 법률에 의거 마약류 투약 사범에 한하여 법원에서 집행유예를 받는 경우 수강명령, 벌금형 이상의 형을 선고받거나, 약식명령을 고지받는 경우 이수명령을 부과하도록 하여 그 시간만큼 재활 교육을 받도록 하고 있다(형사정책연구원, 2019).

교정시설에서는 2017년부터 마약사범 전담치료 기관인 안양(교) 및 군산 제2심리치료센터를 개원하여 심화과정을 추가하고, 대상자 선정 기준을 마련하여 체계적인 기본교육, 집중교육, 심화 교육으로 나누어 프로그램을 진행 중이다.

교육대상자 선정기준은 마약사범 중 이수명령 시간 40시간 또는 범수가 1∼3범, REPI2) 1∼3 등급자를 대상으로 기본교육을 실시하고, 이수명령 80시간 또는 REPI 5 등급자는 집중 교육과정 대상자이다. 그리고 심화교육 대상자는 이수명령 120시간 또는 5범 이상, REPI 5 등급자를 대상으로 교육을 실시한다. 프로그램 내용을 보면 기본교육 과정은 동기강화, 재발방지, 건강한 삶 등으로 실시하며, 집중과정은 여기에 시간만 80시간으로 추가된다. 심화과정은 기본과정의 프로그램과 더불어 치료공동체, 자조모임, 오늘도 감사하며 마무리하기를 추가하여 진행하고 있다(교정통계 연보, 2023).

보호관찰소에 실시되는 마약류 사범 교육은 수강명령을 받은 대상자에게 기본과정 40시간 실시하고, 내용은 나의 약물 사용력과 삶에 대하여 생각하는 회복동기유지, 갈망감과 충동관리를 위한 자기조절 강화, 그리고 생활패턴을 분석하고 좋은 삶의 가치에 대하여 생각하는 재발 방지 실천이 있다. 마지막으로 수면 명상과 마음 챙김을 통한 회복과 치유 과정으로 나누어 실시하고 있다(법무부 범죄예방정책국, 2023).

한국마약퇴치운동본부에서는 지역사회 내 마약류 사용 장애가 있는 사람을 발굴 및 진단하여 개별상담, 주간 재활프로그램, 가족 지원, 자조모임 등 단계별 중독회복관리를 통해 약물의존에서 벗어나 성공적으로 사회로 복귀할 수 있도록 지원하고 있다. 그 내용은 12단계 교재를 활용하여 자기이해를 촉진하는 12단계 프로그램으로 NA(Narcotics Anonymous)에서 회복의 영적 원칙으로 채택되어 전 세계의 회복자들이 실천하고 있는 12단계 스터디 및 관련 경험 나누기이다(한부식 등, 2017).

약물 중독자 자조 모임인 NA(Narcotics Anonymous) 모임은 자신이 약물 중독자임을 잊지 않고 약물 앞에 겸손한 삶을 살 수 있게 하여 약물로부터 온전한 삶을 살아갈 수 있게 하는 구체적이고 실질적인 방법이다. 그러나 재발을 곧 재범으로 보는 사회 분위기와 단속에 대한 두려움 때문에, 재발하게 된 회원은 모임을 이탈하는 경우가 많고 이는 회원들 간의 결속력을 저하시키는 요인이 된다. 우리나라에서는 서울의 경우 매주 화요일 오후 7시, 인천의 경우 매주 금요일 오후 9시, 부산의 경우 첫째, 셋째 목요일 오후 7시에 정식 NA 모임을 가지고 있다(한부식 등, 2017).

NA 모임은 약물중독자(회복자)들만 참석하는 비공개 모임과, 약물 중독자(회복자)뿐만 아니라 그들의 가족, 치료 관계자들, 약물중독과 관련된 모든 사람이 참석할 수 있는 공개 모임이 있다(주영준, 2015).

민간치료 시설인 다르크(DARC: drug addiction rehabilitation center)는 현재 김해에 1곳만 남아있다. 입소는 중독에 대한 의뢰서가 필요하고 기간은 정신재활시설기준에 의거 3년까지 가능하며 입소 비용은 월 22만원이다. 다르크는 1985년에 외국인 신부의 원조를 받아 중독자 당사자가 처음 설립했으며 마을안에서 중독자들이 함께 모여 살며 자조적으로 회복을 도모했다(차명희, 2021).

2) 재범위험성(REPI등급)은 교정재범예측지표(Correctional Recidivism Prediction Index)로 수형자의 재범위험성을 측정하여 결과에 따라 5등급으로 재범 위험을 구분한 변인이다. 등급이 높을수록 재범위험성이 높음을 의미한다. 최초 REPI 등급 평가는 형 확정 이후 1달 내에 이루어지며, 최종 REPI 등급 평가는 형기의 2/3 시점에 평가된다(심혜인 등, 2021).

4) 해외 마약류 사범 치료프로그램

미국의 경우 약물 법원을 설치하여 마약류 사범의 재복역률을 낮추고, LEAD프로그램을 실시하여 비용 절감의 효과를 보고 있다. 캐나다의 경우 아편계 약물 치료프로그램 OAT와 교도소 주사기 교환 프로그램 PNEP를 실시 하였으며, 호주의 경우 범죄 행동 및 약물남용 치료프로그램 CCSATP을 실시하여 재범방지에 성과가 있었다. 일본의 경우 실제 약물 중독자들이 설립하여 마약류 사범의 재범을 방지하기 위한 치료 시설인 다르크(DARC)를 운용하고 있다(김지웅 등, 2023).

미국은 약물 범죄자들을 체포하고 처벌하기보다는 약물중독 자체를 해결해야만 궁극적인 문제가 해소될 것이라는 인식의 확산과 더불어 전체적인 약물 범죄자의 증가 및 재범률의 증가라는 문제를 해결하기 위해 약물치료 법원(Drug Treatment Count: DTC)을 설립하였고, 마약류 사범에 대한 새로운 전환프로그램인 LEAD 프로그램(Law Enforcement Assisted Diversion: LEAD)을 실시하였다(성경숙, 2021).

DTC는 약물범죄자를 대상으로 그들의 삶을 변화시키는 데 필요한 수단을 제공하기 위해 통상적인 재판절차를 대신하여 법원의 감독 하에서 치료를 받도록 하는 프로그램으로, 사법적 통제와 정기적 약물검사, 처우프로그램, 보상과 제재 등을 통하여 참가자의 재범감소 및 약물남용감소, 그리고 재활가능성의 강화를 내용으로 하는 약물범죄자에 대해서 전문적으로 처우하는 법원을 말한다(U.S. Department of Justice, 2004).

DTC는 적합한 참가 대상자를 식별하기 위해 적시에 대상자 판별이 이루어지고, 체포 후 즉시 약물치료 및 기타 서비스가 시작된다. 피고인이 약물치료법원 프로그램의 대상자로 적합한지의 판단은 판사, 검사, 그리고 변호인이 합의하여 진행된다. 대상자는 주에 따라 상이하지만 통상은 피고인이 비폭력 중범죄(non-violent felony)를 범했고 약물중독의 전력이 있는 경우로 한정된다(U.S. Department of Justice, 2004).

LEAD는 마약류 사범에 대한 새로운 전환프로그램으로 마약류 사용자를 단순히 처벌하는 방법 대신에 이들의 문제의 근본적인 원인을 해결하기 위한 방편으로 기존의 형사사법시스템에서 벗어나 지역사회내의 재활프로그램으로 대상자를 전환시키는 새로운 전환프로그램이다(Jordan, 2018). LEAD는 마약류 범죄와 재범을 줄이기 위한 실험적 노력의 방안으로 2011년 시애틀에서 처음으로 도입되었다. 이후 지금까지 결과를 보면 마약류 범죄의 재범률을 방지하기 위한 전통적인 형사법적 접근 방식을 능가하고 있다고 보고하고 있다(Mary, 2016).

LEAD는 마약소지 및 판매 등을 포함하는 비폭력 경미범죄자를 체포하고 입건하는 대신, 경찰의 재량에 의해 이들을 체포 즉시 주택, 치료 및 기타 재활서비스 프로그램으로 연결시켜 준다(The Defender Association, 2010).

그 외 미국의 치료공동체(Therapeutic Community, TC) 프로그램은 자조정신을 바탕으로 한 장기 시설 치료 프로그램으로, 미국 캘리포니아에 시나논(Synanon)이라는 알코올 및 마약류 중독자들을 치료하기 위한 최초의 치료공동체가 설립되었으며, 1962년 Terminal Island에 있는 연방 교도소에서 최초의 교정시설 내 치료공동체가 운영되었다(De Leon, 2000).

치료공동체의 주요 특징 중에 하나는 프로그램을 통해 마약류 중독으로부터 회복된 기존의 치료공동체의 구성원이 치료의 주체로 참여하여 자신의 마약류 중독 극복 경험을 나누면서 새로운 구성원에게 단약에 대한 동기를 부여하는 것이다(De Leon, 2000).

캐나다 연방 교정국(Correctional Service of Canada, CSC)은 아편계 약물 중독을 치료적 개입이 필요한 만성적인 의학적 질환으로 구분하여, 아편계 약물 중독자들의 피해를 최소화하고 점차적으로 마약류 사용을 줄일 수 있도록 부프레놀핀과 메타돈 같은 아편 대체재를 처방한다. 아편계 약물 치료 프로그램(Opioid Agonist Treatment, OAT)과 교도소 주사기 교환 프로그램(The Prison Needle Exchange Programs, PNEP)은 마약류 중독 수형자들을 위한 위해성 감소 조치로서 교도소 내 약물 문제에 대응하기 위한 필수적이고 효과적인 치료전략으로 평가받고 있다(박현나, 2022).

아편계 약물치료 프로그램(OAT)는 아편계 약물 중독 환자들이 아편계 약물 사용 억제 또는 치료 중 재발의 어려움을 겪기 때문에 OAT프로그램 제공자는 환자가 치료와 회복에 집중할 수 있도록 도와야 하며, 그들의 권리와 존엄성을 존중하는 치료서비스를 제공해야 함을 전제하고 있다(박현나, 2022).

CSC는 교도소 내 오염된 약물사용 수단으로 인한 수형자들의 건강 악화 문제에 대처하기 위해 2018년 6월부터 수용자 간 주사기 공유를 방지하고 HIV와 같은 전염병의 확산을 방지하기 위해서 주사기교환프로그램(PNEP)을 시행하고 있다. 마약류 중독 수형자들에게 안전한 약물사용 수단을 제공함으로써 교도소에 유통되는 반입금지 주사기의 공유와 주사기 수를 줄이고, 정신과 진료 및 아편계 약물 치료 프로그램을 포함한 약물중독 치료 프로그램을 촉진 시키고자 한다(심혜인, 2023).

호주에서 실시하는 범죄 행동 및 약물남용 치료프로그램(The Criminal Conduct & Substance Abuse Treatment Program, CCSATP)은 집중 인지 행동 치료 프로그램으로 참여집단 수형자들의 출소 후 마약류 재사용 및 재범률 감소에 효과적인 것으로 나타났다. 참가자는 3개월에서 12개월 동안 매회 2시간씩 50회 이상의 그룹 기반(group-based) 집중 인지행동치료 프로그램(CBT)에 참여한다. 일반적으로 일주일에 3회, 1회 2시간씩 16주에서 21주에 걸쳐 실시된다. 프로그램은 마약류 수형자들의 마약류 사용의 재발 억제와 재범을 방지하고, 출소 후 사회에서 법을 준수하는 건강한 삶의 방식을 갖도록 하는 것을 목표로 한다(박진실, 2017).

일본은 약물중독에 대한 대처에 노력을 기울였으나 약물중독자들을 치료와 회복이 필요한 사람으로 보는 견해보다는 범죄로 단속하는 데에 초점을 두었다. 약물을 소지하는 것만으로도 처벌 대상이 되었으며, 이들을 바라보는 사회의 시선은 곱지 않았다. 이들을 위한 시설이라고는 병원이나 교정시설로 강제 수용 하던 실정의 현실에서 약물중독 회복치료 시설인 다르크(DARC: drug addiction rehabilitation center)가 태동하게 되었다. 다르크는 약물의존으로부터 회복한 구성원을 중심으로 하고 있으며, 의료기관과 연계하여 AA의 12단계를 제안하고 데이케어 등을 이용하여 프로그램에 임하고 있다. 이곳에서는 약물이나 알코올을 그만두는 것을 목표로 하는 것이 아니라 회복을 강조한다(강선경 등, 2016).

5) 마약류 사범의 특성

마약류 사용자들은 범죄자이면서 또한 동시에 피해자라는 특성이 있다. 법률을 위반하여 범죄로 규정된 행위를 저지른 점에서 범죄자로 인식이 되지만, 마약류 사용으로 인하여 피해를 보는 당사자라는 점에서 피해자라고 볼 수도 있다(신선희, 2022).

마약은 뇌의 운동과 보상을 제어하는 도파민을 일상생활에서 일반적으로 느끼는 수준보다 급격하게 증가시켜 결국에는 뇌손상, 정신분열, 우울 및 불안장애, 환각, 수면장애 등 정신적인 문제에 영향을 미치게 된다(김주은, 2020; 마약류 범죄백서, 2023).

이호(2019)의 연구에 의하면 마약류의 장기간 사용으로 인하여 발생한 심각한 정신장애는 행동의 문제로 이어져 결국에는 자신의 생명을 포기하거나, 자제력을 잃고, 환각과 망상장애로 타인을 살해하는 등의 문제를 일으키게 된다고 한다. 또한, 장기간 마약을 사용할 경우 당사자는 호흡곤란, 두통, 근육경련, 어지러움, 수면장애, 구토, 발열, 설사 등 신체적 건강의 이상증세와 더불어 부작용이 발생하게 된다(마약류 범죄백서, 2023).

마약류 사용의 부작용으로 정신적 이상증세를 보일 때 주변 사람들의 시선으로부터 점차 위축되게 되고, 타인으로부터 사랑받지 못하고 있다는 존재라는 인식이 생겨난다. 이런 왜곡된 인지가 자아존중감을 낮추며, 일상적인 생활패턴이 모두 마약을 중심으로 돌아가고, 건전한 생활을 하는 사람들과의 관계가 멀어지게 된다. 주위에는 마약류와 관련된 사람들이 늘어나며, 혼자 있는 시간이 많아지면서 우울, 불안 등 부정적인 정서를 경험하게 된다(윤혜진, 2016; 조성남 등, 2021).

부정적인 감정을 외면하기 위하여 마약을 반복적으로 사용하게 되고, 결국 중독에 이르게 되며, 마약류에 중독이 되면 이전에 경험한 그런 효과를 느끼기 위하여 더 많은 양의 마약을 사용하게 되고 종단에는 마약류 사용자의 특성인 내성, 금단증상 및 갈망을 경험하게 된다(박선아, 2008).

강철원 등(2019)은 마약중독자의 특징으로 중독 부정과 뇌 손상을 언급하고 있다. 마약중독자는 초기에 스스로 중독을 깨닫거나 인정하지 않는 경우가 대부분이며, 자신을 통제할 수 있다고 착각한다. 또 필로폰의 경우 순간적으로 쾌감을 주지만 동시에 뇌의 도파민 생성 기능을 파괴하여 뇌 손상으로 인해 중독 인정 시기가 늦어지게 되며, 끊고 싶어도 일상의 극심한 괴로움을 빌미로 또 약에 손을 뻗치게 되어, 혼자의 의지만으로는 해결할 수 없게 된다.

상당수 마약류 사범은 약물을 남용하여 마약류에 신체적·정신적으로 의존 상태에 있는 사람으로 마약으로 인한 약물중독 이외에 정신질환과 알코올 의존증을 가지고 있어서 약물중독에 대한 치료를 받아야 할 환자임에도 불구하고, 현재 법적인 형사처벌 중심의 시스템하에서는 마약류 사범에 대한 처우의 한계를 드러내고 있다(장성원, 2011).

마약류 사범은 의존성과 중독성이 강하여 정해진 법률에 의해 단속과 형사처벌만으로는 한계가 있다. 중독성이라는 특수성에 의해 재범이 증가하며, 구속수사에 의해 재판의 결과에 따라 수감되고, 형기를 마치고 출소 후 다시 반복적인 마약류 사용이라는 회전문식 악순환이 지속적으로 이어지는 범죄이다(성경숙, 2021).

기본적으로 나이가 많은 사람들이 약물사범으로 처음 처벌받은 연령이 어릴수록, 더욱이 술과 담배를 어릴 때부터 시작했을수록 재범 확률이 높았다고 보고하는데 여기에서 연령의 효과는 결국 약물사용 기간으로서 해석할 수 있다(김은경, 2005). 한편 메스암페타민 사용과 관련된 처음 사용 연령, 사용 횟수, 유병 기간의 변인 간 상관관계 연구에서 일찍 사용했다고 수감 횟수가 높은 것은 아니며, 사용 횟수가 정신과적 증상에 영향을 미치는 것으로 조사되었다(이춘우 등, 2004). 이래나(2016)는 마약사범의 초범 집단과 누범 집단을 분별하는 성격 요인 연구에서 마약사범들의 범죄 경력과 특정 성격 요인이 연관성이 있음을 보고했다.

일반적인 범죄자의 재범요인으로는 심리학적 요인과 사회학적 요인, 유전적 요인으로 나뉘어 지며, 기질적 정신병을 포함한 정신질환자, 학력, 직업, 월 평균소득, 결혼상태, 범죄 경력요인 등이 포함된다(장희숙, 2008; 손외철, 2011).

김은경(2005)은 범죄자의 현재 약물 사용에 대한 적합한 정보들, 즉 범죄경력, 신체건강상태, 약물사용력, 이전약물치료경험, 인지적·심리적·대인관계적 기능 등의 정보를 수집하고, 변화에 대한 의지, 그리고 사회적 지지 네트워크 등을 확인하는 것은 효과적인 치료에 있어 결정적인 첫 번째 단계라고 했다. 이렇듯 마약류 수형자의 투약 기간과 정신과 진료 경험, 징벌 횟수, 범죄횟수 등의 변수들이 다양한 연구에서 약물남용 위험과 밀접한 관계가 있다고 논의되고 있다. 이와 같은 근거로 이런 변수들을 포함하여 분석하기 위해 탐색적 연구를 진행하고자 한다.

→다음호에 이어서