-

교정 플레이스

-

교정 아카이브

허경미

계명대학교 경찰행정학과 교수

이 연구1)는 노르웨이의 교도소 수용자 교육의 특징과 그 시사점을 탐색한 것이다. 노르웨이 교도소 수용자 교육의 시사점은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 노르웨이는 형집행법 및 교육법 등에 수용자의 교육권을 명확하게 규정하였다. 둘째, 노르웨이는 정상성원칙과 수입모델원칙에 따라 인근 고등학교의 교사가 개별 교도소에 개설된 일명 교도소 학교에서 일반 학교와 동일한 초중고 교과과정을 가르치며, 예산 등은 모두 국가(지방정부)가 부담한다. 셋째, 노르웨이는 수용자의 보안등급별 배치전환 과정을 거치며 교도소 교육과정도 상호 연계되도록 운영함으로써 수용자 교육의 연속성을 유지하고 있다. 넷째, 노르웨이는 형집행법 및 교육법 등에 수용자 교육관련 국제인권규범을 충실하게 반영하였고, 특히 외국인 수용자에게도 차별없이 교육기회를 보장하고 있다. 다섯째, 노르웨이는 수용자가 출소 후에도 지역사회에서 지속적으로 교육받을 수 있도록 복귀보증제를 시행하며, 이는 수용자의 재범을 억제하고, 재활에 매우 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

※ 주제어 : 노르웨이 교도소, 노르웨이 교정교육, 수용자교육, 교도소학교, 교정교육

노르웨이 형집행법에서 교정처우의 목적은 정상화(Normalization)와 재활(Rehabilitation)이라고 명시하고 있다(Regulations relating to the Execution of Sentences, Sec. 1-2). 즉 노르웨이는 교도소 수용자는 신체의 자유를 제한당할 뿐 그 외의 기본권은 일반시민과 동일하게 보장되어야 한다는 정상성원칙(Normality Principle)을 수용처우의 기본원칙으로 선언하고 있다(Tønseth, Bergsland, & Hui, 2019). 이 정상성원칙은 모든 교도소의 처벌 외의 서비스는 교도관이 아닌 외부의 전문가나 기관이 담당토록 하는 이른바 수입모델원칙(Import Model Principle)과 필연적으로 결합되어있다.

이에 따라 노르웨이의 교도소 수용자교육은 이 정상성원칙과 수입모델원칙을 반영하여 운영되며, 그 결과 세계에서 가장 낮은 수용자 재범률을 보임으로써 그 효과를 입증하고 있다(FirstStepAllience, 2022). 따라서 이 연구는 노르웨이의 수용자교육의 특징을 살펴보고, 그 시사점을 도출해보고자 한다. 이는 한국의 수용자 교육정책의 개선과 발전에도 기여할 것이다.

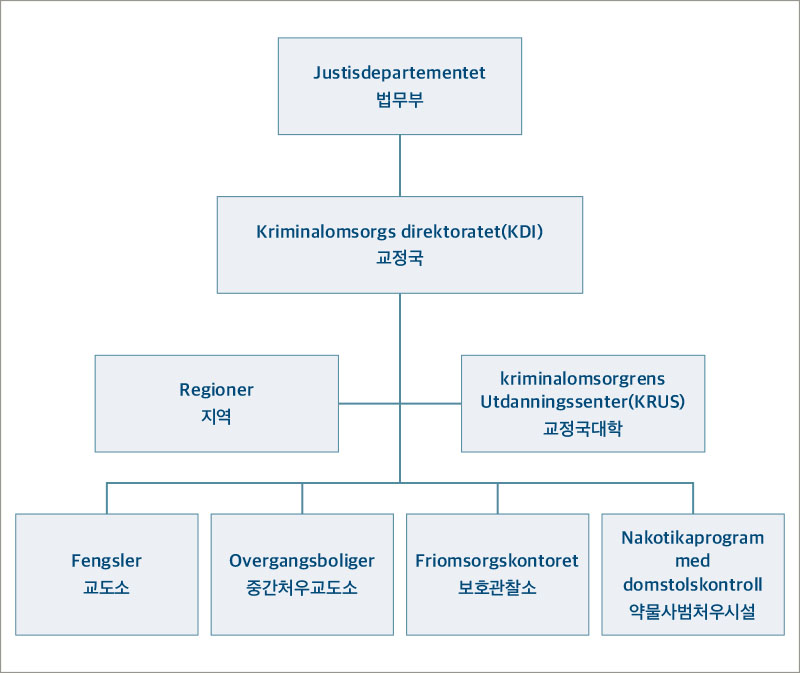

노르웨이 교정국(Norwegian Directorate of Correctional Services, Kriminalomsorgen: KDI)은 법무부에 소속되어 있다.2) 법무부 장관 산하의 감독위원회(Supervisory Council)가 교정국을 직접 지휘·감독 한다(Execution of Sentences Act, sec. 9.).3)

교정국은 정책기획 및 행정관리를 담당하는 본부(Kriminalomsorgs Direktoratet), 5개의 지역교정서비스(Regioner)가 있고 그 산하에 교도소(Fengsler) 및 보호관찰소(Friomsorgskontoret), 중간처우교도소 등 58개소로 구성된다.4) 그 부속기관으로 교도관의 교육을 담당하는 노르웨이 교정국대학(Kriminalomsorgens Utdanningssenter: KRUS)5)과 교정시설의 정보기술시스템의 개발, 운영을 담당하는 교정정보통신서비스(The Correctional IT services: KITT)가 있다. 노르웨이 전역에 모두 17개소의 보호관찰사무소가 있다.

노르웨이 교정국에는 약 3,600여 명의 교도관 및 300여 명의 보호관찰관이 비무장으로 근무한다. 교도관은 신규채용 후 약 2년간 교정국대학에서 심리학, 범죄학, 법률, 인권 및 윤리와 같은 다양한 과목을 배우며, 교육기간 중 급여는 모두 지급된다. 노르웨이의 각 교도소에는 교도관 교육을 담당하는 인력관리관이 배치된다(EPTA, 2019).

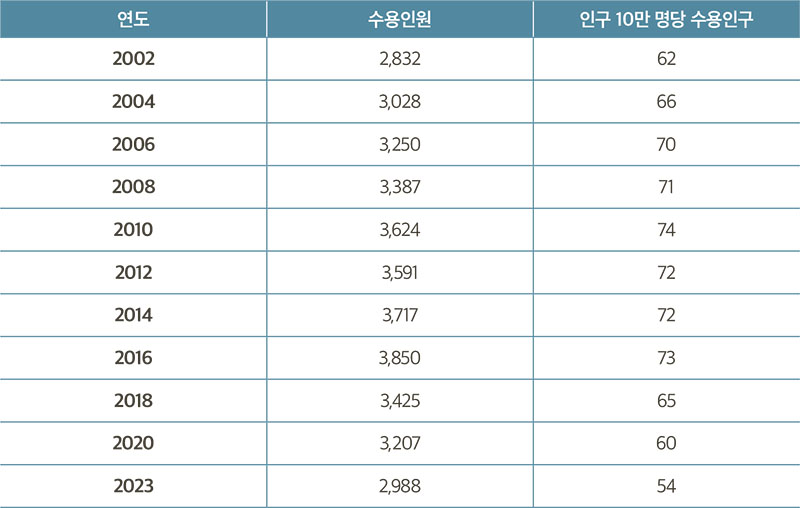

2023년 5월을 기준으로 전국 57개소의 교정시설의 수용자 현원은 2,988명으로 전체 수용가능 인원 3,657명의 81.7%이다. 인구 10만 명당 수용인구는 54명이다. 수용자 중 여성은 5.6%, 18세 이하 청소년은 0.3%, 외국인은 26.4%로 나타났다(World Prison Brief, 2023).

노르웨이 교도소는 보안(Security) 수준에 따라 중보안교도소, 경보안교도소, 중간처우교도소로 분류된다(Section 10). 각 교도소는 평균 70개 정도의 거실(Cell)을 구비하고 있으며, 가장 큰 교도소는 400개 정도의 수용 거실을, 가장 작은 교도소는 15개 정도의 수용 거실을 갖췄다. 노르웨이는 미결수 교정시설은 없고, 모두 교도소에 구금한다.

중보안교도소는 폐쇄형 교도소로 전국 교도소 중 70%가 이에 해당한다. 중보안교도소 주변은 담벽이나 높은 울타리로 외부와 차단되어 있다. 수용자의 작업, 교육, 여가활동은 모두 교도관 통제하에 이루어지며, 그 외는 수용 거실에서 생활한다. 경보안교도소는 개방형 교도소로 중보안교도소 보다 물리적 보안 조치가 적다. 교도소 건물은 잠겨 있지만, 수용자는 다른 사람의 수용 거실을 방문할 수 있고, 공유할 수도 있다. 전화사용이나 우편물은 비교적 자유롭지만 일정한 제한이 따른다. 교도소의 다양한 자유공간 및 상호방문 허용, 외부면회 조건의 완화 등 유연한 통제조치를 통해 지역사회와의 교류를 확대하고 자연스럽게 사회복귀와 적응이 되도록 한다.

중간처우시설도 교도소이며, 중보안교정시설이나 경보안교도소에서 구금 후 이송되는 경우나 최대 1년 미만의 구금형 수형자에 대한 분류심사 후 수용여부를 결정한다. 중간처우시설의 통제시스템 수준은 경보안교도소 보다 적다. 중간처우시설은 사회복귀의 일부로 주거, 직업, 사회훈련 등의 전문적 교육시설과 지역사회 연계 처우 프로그램을 운영한다.

보호관찰서비스는 2년 이상 형을 선고받은 경우 중보안교도소에 수용 후 잔여 형기 1년 미만으로 석방 시기가 도래하는 시점부터 경보안교도소로의 이전심사를 거쳐 사회복귀에 대비한 훈련을 지원한다. 2년 미만의 형을 선고받은 경우에는 직접 경보안교도소에 배치하는 것을 원칙으로 개별심사를 거쳐 배치여부를 결정한다.

노르웨이 형집행법(Execution of Sentences Act)은 “형집행법의 목적은 수용자에 대한 적절한 형벌의 집행과 처우를 통해 시민의 안전을 담보하며, 수용자 재범방지를 위한 성행교정이다”라고 규정하였다. 이 법은 모두 8개 장(Chapter), 83개 조문(Section)으로 구성되어 있다. 제1장은 규정의 범위와 형집행에 관한 일반원칙(1-1-1-4조), 제2장은 행정 규정(2-1-2-3), 제3장은 구금형 집행 및 특별 형사제재(3-1-3-45), 제4장은 법령에 의해 특별히 규정된 구금 및 기타제재 (4-1-4-4), 제5장은 사회 내 처우(5-1-5-4), 제6장은 중보안교도소의 수용 및 처우(6-1-6-14), 제7장은 전자감독제(7-1-7-9), 제8장은 기타 조항(8-1-8-2) 등이다.

노르웨이 행정법(Norwegian Public Administration Act)은 “정부는 주민의 초중등교육, 의료, 노인복지, 실업 및 기타 사회복지서비스, 도로교통, 경제개발 등의 의무를 부담하며, 지역주민은 이에 대한 권리를 행사한다”라고 규정하고 있다. 이 법은 모두 11개 장(Chapter), 52개 조문(Section)으로 구성되어 있다(Norwegian Maritime Authority, 2018). 행정기관은 당사자 및 기타 이해당사자가 특정 경우에 자신의 이익을 보호하기 위하여 요구하는 법규, 절차, 권리와 의무에 대한 정보 등의 제공과 서비스 의무를 부담한다(Sec. 11). 따라서 정부는 교도소 수용자들이 초중등 교육권 및 직업훈련 교육권 등을 행사하도록 관련 교육서비스를 제공해야 하며, 지방정부는 교도소 수용자의 교육에 대한 정보 및 절차, 해당프로그램 등에 대한 권리와 의무에 대한 정보를 알려주고 관련프로그램 등을 운영할 책임을 부담한다. 또한 정부가 제공하는 지도와 상담에는 노르웨이 노동 및 복지행정의 사회서비스법(Act on Social Services in the Norwegian Labour and Welfare Administration: NAV), 노동시장법(Labour Market Act) 및 노동시장 조치규정 등의 내용이 포함되어야 한다(Santora, Espnes, & Lillefjell, 2014).

노르웨이 교육법(Norwegian Education Act)은 노르웨이 아동 및 청소년에 대한 의무교육과 권리, 교육과정 등 교육행정 전반에 대하여 규정하고 있다. 이 법은 모두 16개 장(Chapter), 136개 조문(Section)으로 구성되어 있다. 이 법은 교육에 대한 광범위한 권리를 가진 의무교육 대상자 아동의 연령을 6~16세로, 그리고 의무교학 대상자 청소년의 연령을 16세 이상으로 구분하고 있다(Byholt, Bakke, & Ianke, 2017).

노르웨이 교육법 제2-1조는 “노르웨이의 모든 16세 미만 어린이와 청소년은 초등 및 중등 교육에 대한 권리와 의무를 가진다”라고 규정하였다. 이는 아동이 노르웨이 시민 또는 외국인 여부와 관계없이, 외국인 아동의 노르웨이에 불법적 혹은 합법적 거주 여부와 관계없이 3개월 이상 노르웨이에 머무를 가능성이 있는 경우 적용된다. 제3-1조는 초등 및 중등학교 또는 이와 동등한 학교를 이수한 사람은 3년 동안 풀타임 고등교육을 받을 권리가 있고, 이는 24세가 되는 해 말까지 유효하다고 규정하였다. 제4A-1조는 초등 및 중등 교육을 받지 않았거나 이수하지 않은 16세 이상의 사람들도 초중등 교육을 받을 권리가 있다고 규정하고 있다. 의무교육 대상자 연령 이상인 사람의 초등 및 중등 교육에 대한 권리는 노르웨이인은 당연히 누릴 수 있고, 외국인일 경우 합법적으로 거주하는 사람에게만 적용된다. 그리고 18세 이상 외국인일 경우에는 노르웨이에 3개월 이상 머물 계획이 있는 경우에만 허용된다. 제13-2a조는 지방정부(County Authority)는 해당 관할지역의 교도소 수용자들의 초등, 중등 및 고등교육 권리를 보호할 책임이 있고, 노르웨이 교정국은 필요한 교육장소를 제공할 의무가 있다고 규정하였다.

최초의 노르웨이 교도소는 1630년경 트론헤임에 설립되었고, 이때부터 수용자 읽기 교육을 실시하였다(Langelid, Torfinn, et al., 2009). 1735년에서 1789년 사이 노르웨이에 지어진 4개의 교도소에서도 교육과 교화의 기능이 동일시되었다. 1842년에 미국의 ‘필라델피아 구금모델(Philadelphia Solitary Confinement Model)’, 즉 수용자에게 독방을 배정하고, 노역, 질서정연한 생활방식, 종교, 윤리교육 및 기초교육 등을 훈련시키는 것을 초점으로 하는 교정처우 방식이 도입되었다. 1851년에 이 ‘필라델피아 모델’을 구현하는 교도소를 설립하였다. 19세기 후반부터는 초중등교육을 미이수한 모든 남성 수용자는 교도소 내 초중등교육 교육과정을 의무적으로 이수토록 하였다. 1903년 교도소법(1903 Prison Act)은 18세 미만 수용자에 대한 의무적 교정교육을 명시했다.

1958년에 신교도소법(1958 New Prison Act)은 교도소 교육을 더욱 강조하였다. 1960년대에 들어서 교육문화부와 법무부는 교도소의 직업훈련을 강화토록 하는 협약을 맺었고, 시간제 전담교사들을 채용하기 시작하였다. 1969년부터는 교육당국(Ministry of Educational, Cultural and Church Affairs)이 교도소 의무교육의 책임을 부담하게 되었다. 즉 취학연령의 소년범 및 부적절한 교육배경을 가진 청소년 범죄자에게 의무교육을 제공할 책임을 지게 된 것이다.

1970년에 범죄학자 Christie는 “교도소 조직의 모델로 교도소교육을 모두 외부전문가에게 맡겨야 한다”는 이른바 수입모델원칙(Import Model Principle)을 제안하였다(Christie, 1970). 이 수입모델원칙은 1997~1998년의 교도소 및 보호관찰서비스에 관한 노르웨이 의회보고서에 반영되어 모든 교도소의 처벌외의 서비스, 즉 의료, 교육, 도서관, 복지 등을 교도관이 아닌 외부의 전문가나 기관이 담당토록 하였다.

한편, 1988년부터 교도소 내 모든 교육 및 수용자 출소 후 교육비용은 전액 중앙정부가 부담했다. 형집행법의 개정으로 2001년 1월 1일부터 교정국은 중앙행정부와 6개의 지역관할로 분할되었다. 이로 인해 수용자 교육은 지역관할(지방정부)로 이관되었다.

또한 노르웨이 의회는 1998년에 교도소 교육에 대한 모니터링 및 평가를 오슬로대학교 등 3개의 대학으로 구성된 평가단에게 의뢰하였고, 2004년도에 그 결과보고서가 제출되었다(Lunde, 2004). 평가단은 ‘교도소 내 모든 수용자에게 동등한 교육기회 제공, 직업훈련 확대, 실용과목 확대, 다양한 교과과정, 자유로운 인터넷 접속이 가능한 정보통신기술(ICT) 교육확대, 교육당국과 교정당국 간 협력체제 공고화, 출소 후 교육 모니터링 지속화, 여성 및 외국인 수용자 교육기회 확대, 중앙정부의 책임강화’ 등을 제안하였다. 이는 2008년 교육법에 반영되었고(Langelid, Torfinn, et al., 2009: 95-97), 2022년 현재까지 기본 틀로 이어지고 있다(Breivik, 2022).

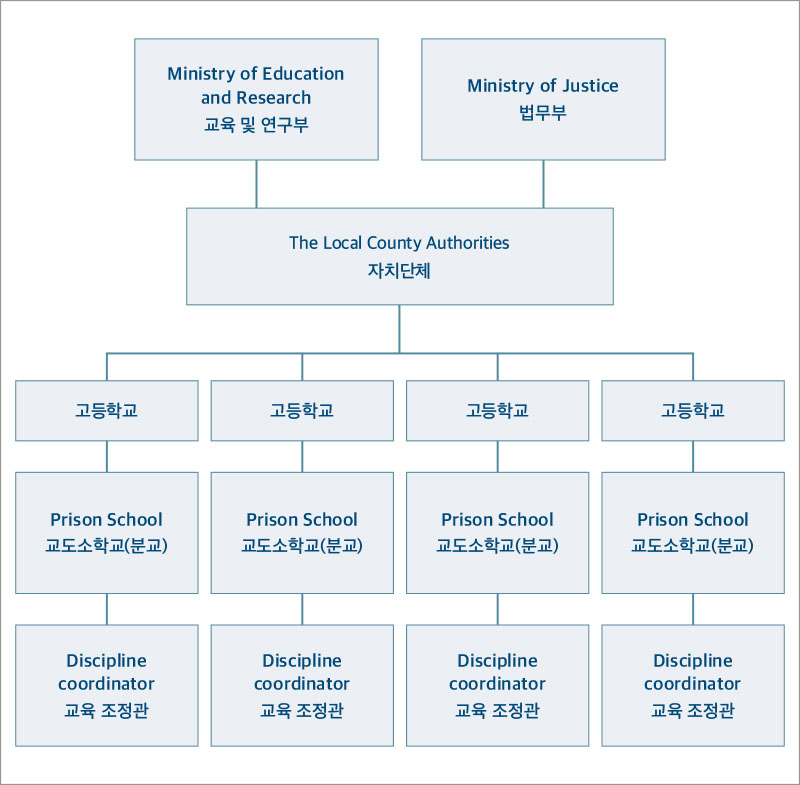

노르웨이는 전국에 19개의 자치단체(County)가 있고 이 자치단체, 즉 지방정부(County Municipalities)가 교육책임의 주체로서 교정교육의 책임을 부담한다. 즉 지방정부는 노르웨이 교정국의 국가적인 책임(National Responsibility)을 지며, 비용은 중앙정부의 보조금으로 이루어진다(Byholt, Bakke, Ianke, 2017: 11).

수용자의 개별 교육 및 진로지도에 대한 책임은 교도소 근처 고등학교가 부담하며, 교도소 학교(The Prison School)는 해당 고등학교의 분교(Branch)로 간주된다. 교사와 카운슬러는 지역고등학교 소속이다. 자치단체는 각 교도소에 교육조정관(Discipline Coordinator)을 임명하며, 교육조정관은 교도소 교육훈련 및 수용자의 교육관련 상담, 다른 교도소 학교와 고등학교와의 연계협력 등의 역할을 담당한다. 각 고등학교 교장은 이 교육조정관을 통하여 교도소 교육 관련 조정 등의 권한을 가진다.

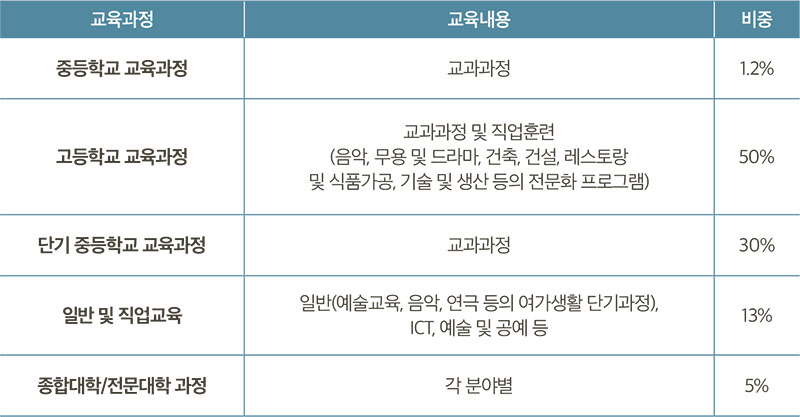

노르웨이 교도소 교육은 원칙적으로 형집행법 및 교육법의 규정에 따라 정상성(Normality) 및 수입모델(Import Model)의 취지를 반영한다(Breivik, 2020). 교도소 내 모든 비형사적 기능(Non-penal Functions)은 교도소 외부(지역사회)에 의하여 작동되며, 외부(지역사회)의 수준을 유지함으로써 수용자의 재활(Rehabilitation)을 돕는 것이다. 교도소 교육은 인근 고등학교 교사들이 초중고교 교과목(General Subjects) 및 직업훈련(Vocational Training)을 담당한다(Breivik, 2022). 교도소 학교의 교육과정은 다음과 같다.

노르웨이 교도소 학교에는 매일 1,400여 명의 학생이 출석하며, 인근 고등학교에 소속된 담당교사 약 440명에 의하여 교육이 진행된다. 교사는 정규직 혹은 비정규직 신분을 가진다. 수용자 100명당 7~8명의 교사에 의하여 운영된다. 교도소 학교에서 가르치는 것이 충분하지 않으면 교도소 밖으로 수용자는 외출이 허용되며, 필요한 식비 및 교통비 등이 지급된다(Breivik, 2020). 직업훈련교육을 받는 수용자는 일반 기업체의 시보로 임용될 수 있고, 이 경우 일정한 급여를 업체로부터 지급받는다.

한편, 노르웨이 교정당국은 수용자의 출소 이후에도 수용자에게 필요한 교육 등을 보증하는 이른바 복귀보증제(Return Guarantee)를 시행한다(Norwegian Ministry of Justice and the Police, 2018). 복귀보증제의 주요 내용은 주택, 교육, 취업대비 자격증 취득교육, 사회복지서비스, 약물치료프로그램을 포함한 건강서비스, 재정자문서비스 및 부채정리상담 또는 부채회수, 출소일 등이다. 교정당국은 수용자가 희망하는 교육기관 및 교육프로그램에 대한 정보를 제공하거나 알선하며, 수용자가 직접 해당시설 등에 전화연락, 입학서 제출, 의견교환 회의 등을 할 수 있도록 지원한다.

옥스퍼드대학의 Yukhnenko 교수 등이 각국의 수용자 출소 후 재범률을 측정하는 연도의 차이와 공식적인 발표 등의 상이성을 고려한 통계학적 분석을 통하여 최근 3년 동안의 재범률을 미국의 「National Center for Biotechnology Information」을 통하여 2019년 11월에 발표한 자료에서도 노르웨이의 재범률은 20%로 나타났다(Yukhnenko, Sridhar, & Fazel, 2019). 이 연구는 노르웨이의 재범률이 낮은 이유는 재활에 집중하는 형사정책이 효과를 발휘하기 때문이라고 평가하였다. 이 연구진은 특히 노르웨이의 수용자처우 정상성원칙이 가장 중요한 요인이라고 분석하였다.

한편, Tønseth 등이 노르웨이 교도소의 정규교육이 수용자의 직업과 삶의 질에 영향을 주는가 여부에 관한 연구에서 교육에 참여한 사람들은 자신의 삶에 대해 반성하고 새로운 선택을 하게 되었으며, ‘사회적으로 책임 있고 명확한 사고를 하는 의사결정자’로서 자신의 삶을 더 잘 통제할 수 있게 되었다고 느끼는 것으로 나타났다(Tønseth, Bergsland, & Hui, 2019; Hoggan, 2015).

2012년 10월에 노르웨이 국적을 가진 노르웨이 전체 교도소 수용자 2,439명 가운데 52.3%인 1,276명을 대상으로 교도소 교육의 참여 동기에 대한 설문조사가 진행되었다(Roth, & Manger, 2014). 교도소 교육 참여 동기는 미래 계획, 교도소 규정 및 시간 보내기(도피), 능력개발 중에서 선택하도록 설계된 이 조사에서 가장 높은 동기는 미래계획으로 나타났다. 형기가 길수록, 그리고 석방이 가까울수록 능력개발이 더 큰 동기로 작용하는 것으로 나타났다.

또한 같은 조사에서 교도소 교육과 수용자의 자기효능감과의 상관성에 관한 연구도 진행되었다. 조사 결과 대상자들은 독해력, 수학, 정보통신기술(ICT), 자기주도적 학습 등에서 자기효능감이 높은 것으로 나타났다. 특히 범죄경력이 없는 수용자들은 모든 교육영역을 통하여 자기효능감이 높아지는 것이 발견되었다(Roth, Asbjørnsen, & Manger, 2016).

노르웨이는 형집행법 및 교육법 등에 따라 교정시설의 처우는 정상성원칙(Normality Principles)을 추구한다. 정상성원칙은 수용자의 교육은 수용자의 기본적 인권이라는 인식을 바탕으로 한다. 정상성(Normality)이란 구금형은 자유의 제한을 의미하는 것이지 시민으로서의 수용자의 다른 권리를 제한해서는 안 된다는 법원칙을 성립시킨다. 따라서 노르웨이의 수용자는 거주이전의 자유만을 제한당하며, 형집행법상 보안(Security)을 해치지 않는 한 일반시민과 동일하게 기본원을 행사할 수 있다. 이러한 정상성원칙은 교도소 교육과정에도 반영되어 교도소에 설치된 교도소 학교는 일반 초중고교와 가장 유사한 시설과 교사, 그리고 교과목체계 등을 갖추는 것이다.

노르웨이의 정상성원칙은 한국의 경우 수용자 교육이 직업교육이나 인성교육 등으로 제한되어 있고, 강사진 역시 교정당국이 지정하는 등 기본적으로 교정당국에 의하여 교육과정을 운영하는 것과는 차이를 보인다(교정본부, 2023: 138-142).

노르웨이 교정처우의 기본원칙인 수입모델원칙이 교도소 교육에 충실하게 반영되었다. 즉 수용자는 거주이전의 자유만 제한될 뿐 나머지 시민권이 제한되는 것은 아니므로 노르웨이 정부 혹은 자치단체, 교육기관 등에 의하여 지원되는 시민으로서의 정치참여, 교육, 의료지원, 교육훈련 등은 모두 교정당국 이외의 행정당국이나 외부기관이 직접 운영토록 하는 것이다. 이에 따라 수용자 교육의 책임은 자치단체가 부담하며, 교도소 인근 고등학교 교사가 일반교육과정과 동일한 교육과정을 운영하는 특징을 보이고 있다.

이는 한국의 경우 의무교육을 마치지 못한 수용자가 검정고시나 자격증 시험 준비를 희망하는 경우 독학으로 공부하고, 교정당국은 검정고시반을 운영하는 실태와는 상당한 차이를 보이는 것이다. 특히 한국 역시 전면적으로 고교 무상교육 및 의무교육을 확대할 방침이므로 취학 연령대 수용자와 취학 연령대는 지났지만 늦게라도 의무교육을 희망하는 수용자에 대한 관련 교육과정의 도입 등에 대한 논의와 제도개선이 필요하다.

노르웨이 교정시설 수용자의 평균 형량은 약 8개월이며, 부가조건이 없는 구금형의 60% 이상이 최대 3개월이며, 나머지는 거의 90%가 1년 미만이다(Norwegian Ministry of Justice and the Police, 2018). 교정당국은 수용자 분류심사를 통해 중보안교도소를 거쳐 경보안교도소 그리고 중간처우교도소, 그리고 보호관찰에 이르기까지 단계적으로 실시함으로써 수용자의 사회복귀 능력이 점차적으로 향상되도록 처우한다.

노르웨이는 수용자가 보안심사를 거쳐 다른 경보안교도소나 중간처우교도소로 이송되더라도 수입모델원칙을 통한 일반 초중고교과정의 교과과정을 운영함으로써 수용자의 교육이 단절되지 않도록 한다. 또한 각 교도소에 배치된 교육조정관(Discipline Coordinator)이 필요하다고 판단하는 경우 인근 교도소 학교로의 통학을 허용하거나 지역사회의 교육시설로의 통학 등을 허용한다.

이와 같이 노르웨이 교정당국의 수용자 교육의 유연성 및 지역사회 교육시설의 활용과 연계 등은 수용자 탈주나 보안(Security)을 이유로 원칙적으로 수용자 교육을 교도소 내에서 실시하는 한국의 현실과는 비교된다(교정본부, 2023: 138-142).

노르웨이 형집행법 및 교육법 등은 외국인 수용자에게도 차별 없이 교육기회를 부여하도록 규정하고 있다. 이에 따라 노르웨이 교도소의 외국인 수용자 교육은 교육조정관의 상담 및 교도소 학교의 커리큘럼에 따라 진행된다. 교육은 노르웨이어 또는 영어로 진행되며, 이는 유럽교도소 규칙을 반영한 것이다.

노르웨이의 외국인 수용자 교정교육은 한국의 경우와는 매우 다른 양상이다. 즉 한국의 경우 한국어교육 및 한국문화 이해 등의 교육시간이 대부분이다. 외국인 수용자가 매 년 증가하고 있고, 형기 역시 1년 이상 수용자가 대부분이라는 점 등을 고려하여 좀 더 다양한 외국인 수용자 교육프로그램 개발이 필요하다(법무연수원, 2023: 388-392).

노르웨이는 교도소 수용자의 출소 이후에 필요한 사회복지, 주택, 직업, 교육 등에 관한 정보와 실제 서비스를 연계하는 이른바 복귀보증제(Return Guarantee)를 시행하고 있다. 이는 특히 수용자가 교도소 학교에서 의무교육을 마치지 못하였거나 직업교육을 다 마치지 못한 경우 등은 출소 후에 계속할 수 있도록 연계하고 있다. 복귀보증제는 수용자의 권리이며, 이를 위하여 모든 교도소에는 담당관이 배치되어 있다.

한국의 경우에도 현재 진행되는 수용자에 대한 직업교육을 출소 후에도 계속할 수 있도록 고용노동부에서 운영하는 직업훈련 제도와 연계하여야 하며, 관련 법령 및 제도 정비가 필요해 보인다(고용노동부, 직업훈련, http://www.moel.go.kr/policy/policyinfo/support/list.do/ 2023. 9. 5. 검색).

노르웨이 교도소 수용자 교육의 시사점을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 노르웨이는 기본적 인권으로서의 수용자의 교육권을 존중하고 있다. 이는 수용자는 거주이전의 자유를 제한당할 뿐 나머지 기본적 인권은 존중되어야 하며, 교육권 역시 보장되어야 한다고 인식함으로써 수용자 인원의 정상성원칙을 실천하고 있다. 이는 한국의 경우 수용자 교육을 강화하고는 있지만 의무교육과정 미이수자에 대한 필수적 교육 등은 이루어지지 않는 것과는 대조적이다.

둘째, 노르웨이는 교도소별 교도소 학교를 통하여 일반시민과 동등한 초중고교과정을 인근 고교교사에 의하여 운영하며, 학비 등은 모두 국가가 부담하는 수입모델원칙을 실천하고 있다. 이는 한국의 경우 특별히 지정된 교도소에서만 방송통신고교나 방송통신대학 등의 과정이 가능한 것과 비교가 되며, 한국의 경우에도 수용자에게 교육기회를 확대하며, 교육비를 국가가 부담하는 등의 조치가 필요하다.

셋째, 노르웨이는 중구금교도소에서 경구금교도소, 그리고 중간처우 교도소로의 이송 등의 배치전환 과정을 거치며 수용자 교육과정이 연계되도록 운영하고 있다. 이는 한국의 경우 특정교도소에서만 교육과정을 이수할 수 있도록 한 것과 비교되며, 한국의 경우에도 수용자의 교육기회를 확대하고 동기부여를 하는 측면에서 모든 교도소에서 의무교육과정 등을 이수할 수 있어야 한다.

넷째, 노르웨이는 교정처우관련 국제인권규범의 수용자 교육관련 규정을 국내법에 매우 충실하게 반영하고 이를 모범적으로 실천하고 있으며, 특히 외국인 수용자에게도 특별한 차별 없이 교육기회를 보장하고 있다. 이는 한국의 증가하는 외국인 수용자에 대한 교육 법령의 정비 및 교육기회의 확대 필요성을 상기시킨다.

다섯째, 노르웨이는 복귀보증제의 일환으로 출소 후에도 교도소 교육을 지역사회 내에서도 가능하도록 연계하고 있다. 이는 사회복지서비스의 일환이기도 하며, 이러한 연계시스템이 결국 수용자의 재활을 돕는다는 정책기조를 가지고 있다. 한국도 수용자 재활과 안전한 사회복귀를 위해 복귀보증제 도입의 검토가 필요해 보인다.

1) 이 논문은 허경미. (2020). 노르웨이 교도소 수용자 교육의 시사점 연구.

한국공안행정학회보, 29(5), 295-324.를 2023년 9월 현재의 기준으로 관련 자료를 수정 보완한 것이다.

2) 노르웨이 법무부 산하에 교정국, 경찰국, 이민국 등이 소속되어 있다.

Government.no., https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/id463/ 2023. 9. 5. 검색.

3) 법무부장관은 감독위원회의 위원장, 부위원장, 위원 등에 대한 임명권을 가지며, 이들의 임기는 2년이다.

위원회 위원은 수용자의 진정 등을 조사하며, 수용자에 대한 직접 면담권 및 동의시 개인정보 등의 열람권이 있다(Execution of Sentences Act, sec. 2-3.).

4) kriminalomsorgen.no,

htps://www.kriminalomsorgen.no/organisering-av-kriminalomsorgen.583043.no.html/ 2023. 9. 5. 검색.

5) 교도관 교육은 학사과정, 석사과정 등으로 운영되며, 전문과정은 2년 석사과정이다.

교육과정은 유급으로, 교육비는 무상이다. 교도관은 학업만을 혹은 업무와 병행한다.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, https://www.krus.no/studier.511853.no.html/ 2023. 9. 5. 검색.

[국내 문헌]

•교정본부, (2023). 「2023 교정통계연보」. 법무부.

•법무연수원, (2023). 「2022 범죄백서」. 법무연수원.

[국외 문헌]

•Byholt, V., Bakke, G. E., & Ianke, P. (2017). Career guidance in the Norwegian Correctional Service: results from a survey among counsellors in the prison education system.

•Breivik, P., (2020). Education for inmates in Norwegianprisons – obstacles and opportunities under COVID-19 restrictions, https://uil.unesco.org/system/files/norway_prison_ed.pdf/

•Breivik, P., (2022). https://www.ucu.org.uk/media/12436/Pal-Breivik/ppt/The_Norwegian_education_system_in_prisons_Paal_Breivik.pdf/

Christie, N., Modeller for fengselsorganisasjonen i “I stedet for fengsel” Pax, 1970.

•EPTA, (2019). Basic training for correctional officers, https://url.kr/6gy9i4 Firststepalliance, What We Can Learn From Norway’s Prison System: Rehabilitation & Recidivism, https://url.kr/6gy9i4

•Hoggan, C. (2015). Bringing clarity to transformative learning research.

•Holdaway, S. (2017). The re-professionalization of the police in England and Wales. Criminology & Criminal Justice, 17(5): 588-604.

•Langelid, et.al. (2009). Nordic Prison Education– A Lifelong Learning Perspective, Nordic Council of Ministers, Copenhagen

•LOVDATA, (2020), Act relating to Primary and Secondary Education and Training(the Education Act),

https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1998-07-17-61/ 2

•Lunde, K., Research-Based Evaluation of education in Norwegian Prisons, County Government of Hordaland, (2004).

•Ministry of Justice and Public Security, Regulations relating to the Execution of Sentences, (2018).

https://url.kr/n5tk4o

•Norwegian Maritime Authority, (2018). public-administration-act.pdf/

•Norwegian Ministry of Justice and the Police. (2018). Punishment That Works—Less Crime—A Safe Society: Report to the Storting on the Norwegian Correctional Services (English Summary). Federal Sentencing Reporter, 31(1): 52-57.

•Roth, B. B., & Manger, T. (2014). The relationship between prisoners’ educational motives and previous incarceration, sentence length, and sentence served. London review of education, 12(2): 209-220.

•Roth, B. B., Asbjørnsen, A., & Manger, T. (2016). The Relationship between Prisoners’ Academic Self-Efficacy and Participation in Education, Previous Convictions, Sentence Length, and Portion of Sentence Served. Journal of Prison Education and Reentry, 3(2): 106-121.

•Santora, L., Espnes, G. A., & Lillefjell, M. (2014). Health promotion and prison settings. International Journal of Prisoner Health.

•Tønseth, C., Bergsland, R., & Hui, S. K. F. (2019). Prison education in Norway–The importance for work and life after release. Cogent Education, 6(1), 1628408.

•World Prison Brief. (2023). Norway, https://url.kr/xuaycs

•Yukhnenko, D., Sridhar, S., & Fazel, S. (2019). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: 3-year update. Wellcome open research, 4.