-

교정 플레이스

-

교정 아카이브

글 강진우 사진 홍승진

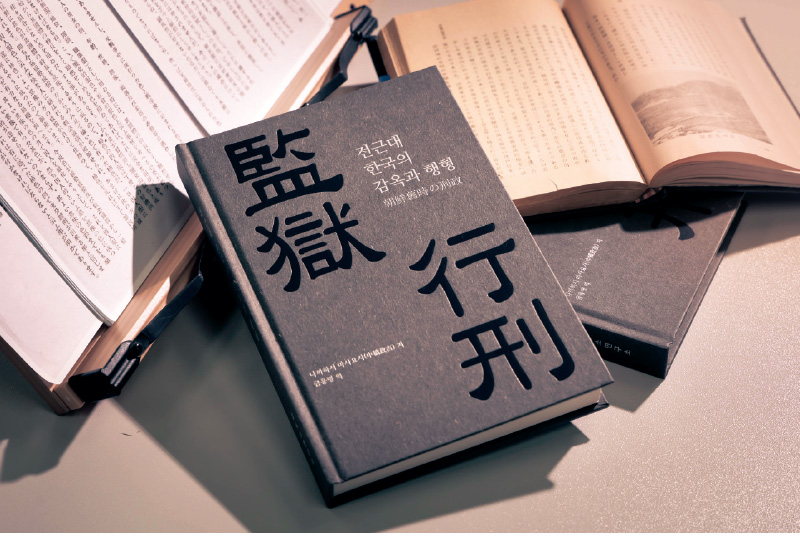

고조선부터 대한제국까지의 교정사를 기록한 번역서 『전근대 한국의 감옥과 행형』이 지난 6월 출간됐다. 정년퇴임 후 교도소연구소를 설립해 교정 관련 각종 연구에 매진하고 있는 금용명 소장의 뜨거운 소명 의식이 만들어 낸 값진 결과물이다.

『전근대 한국의 감옥과 행형(원제: 朝鮮舊時の刑政)』은 일제강점기 경성형무소장을 지낸 나까하시 마사요시가 1936년 발간한 저서다. 고조선부터 대한제국까지의 형법전·재판·형벌·구금·감옥설비·행형 등을 통섭적으로 기록·정리한 형사사법 종합 역사서로, 지금은 구하기 힘든 수많은 사료를 토대로 했기에 일본인이 쓴 책임에도 불구하고 우리나라의 교정사와 행형(行刑) 체계를 한층 깊이 들여다볼 수 있다. 우리나라 형사사법의 역사를 연구하는 전문가들에게 비교적 잘 알려진 저서이지만, 그간 번역 작업이 이뤄지지 않은 탓에 교정공무원과 일반인이 접하기에는 한계가 있었던 게 사실이다.

1992년 입직 후 30년간 교정본부와 10개 교정기관을 오가며 성실하게 임무 수행한 끝에 2021년 말 정년퇴임한 금용명 소장은 힘닿는 데까지 우리나라 교정에 기여하고 싶다는 열정으로 퇴임 직후 교도소연구소를 설립했으며, 2년여의 번역 작업 끝에 올 6월 『전근대 한국의 감옥과 행형』 번역서를 출간했다. “편의상 대한제국 이전의 시기를 ‘전근대’라고 표현했을 뿐, 사실 우리나라는 근대 및 현대에 버금가는 행형 철학과 체계를 갖추고 있었습니다. 조선 개국 초에 반포된 법전 『경제육전』의 서문에는 ‘성인께서 형벌을 만든 것은 형벌에만 의지해 정치를 하려는 것이 아니라, 오직 형벌로써 정치를 보좌하도록 할 뿐인 것이다’라고 쓰여 있는데요. 우리 조상들이 행형을 단순히 벌 주기 위한 수단이 아닌 교화의 측면으로 바라보고 실행했다는 것을 알 수 있습니다. 1426년(세종 8)에는 전통옥의 표준인 안옥(犴獄)을 설계·반포했는데, 남녀의 옥사를 구분하는 것은 물론 여름과 겨울의 거실을 달리 만들었습니다. 유럽의 남녀 분리 수용이 1598년부터 이뤄졌다는 점에 비춰 보면 일찍이 수용자 인권에도 신경을 썼던 것이죠. 『전근대 한국의 감옥과 행형』에는 이처럼 흥미롭고도 자랑스러운 우리나라 교정의 역사가 담겨 있습니다.”

금용명 소장은 교도소연구소 설립 이전에도 교정학 및 교정 실무와 관련된 저서 집필, 일본 형법서 공동 번역, 국군교도소 설계 자문 등 교정을 중심으로 한 다양한 연구를 수행해 왔다. 그중 최근 가장 몰두하고 있는 일은 ‘교정사 아카이빙(Archiving)’이다. 교정의 현재와 미래의 거울 역할을 할 과거의 기록·그림·사진 등을 집대성함으로써 우리나라 교정 발전에 이바지하고자 하는 것. 『전근대 한국의 감옥과 행형』의 출간도 이러한 활동의 일환이다.

“역사와 선례를 바로 알면 교정이 더욱 나은 방향으로 나아갈 수 있을 것입니다. 더불어 교정공무원들의 사명감과 자부심도 높아질 수 있죠. 누군가는 반드시 해야 하는 일이기에, 저는 앞으로도 교정 역사서 저술 활동을 이어 나갈 계획입니다. 현재는 일제강점기부터 한국전쟁 이후까지의 교정사를 다룬 『근대 한국의 형무소와 행형』과 근대 교정시설의 이야기를 담은 『우리나라 근대감옥건축사』를 준비하고 있습니다.” 금용명 소장은 『전근대 한국의 감옥과 행형』을 이런 문장으로 마무리했다. ‘대한민국의 자랑스러운 선배와 후배 교도관들께 이 책을 바친다.’ 교정에 대한 그의 애정이 느껴지는 대목. 앞으로도 교정의 발전에 일조하겠다는 금용명 소장의 뜨거운 결심과 노력을 진심으로 응원한다.